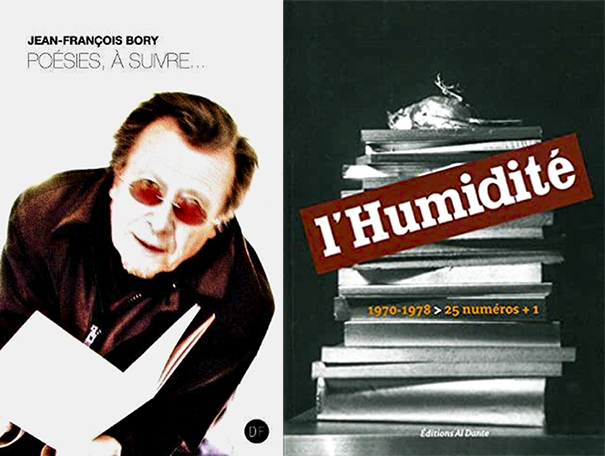

JEAN-FRANÇOIS BORY s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de l’intégrale de la revue L’HUMIDITÉ 1970-1978 (Al Dante, 2012) dont il fut le directeur, ainsi que de la publication du recueil POÉSIE, À SUIVRE (D-Fiction, 2013) :

1 – Commençons par ton dernier livre, Sgowefygtom ! Sgowefygtom ! (Al Dante, 2010). Il s’agit de grandes compositions typographiques colorées où les lettres agrandies et déformées se combinent tandis que dans les espaces laissés vacants dans la page, de brèves séquences, comme des haïkus, décrivent un genre de voyage à travers les signes, une réflexion sur l’acte d’écrire. Nous débutons l’entretien par ce livre car il nous semble très représentatif de ton œuvre. Comment s’élabore cette combinaison prose / expérimentation lettrique ? Quel rôle joue désormais dans ton travail les outils numériques de base comme Photoshop et Illustrator ? Il y aussi un grand plaisir du texte comme disait Barthes, une jouissance de l’écriture chez toi, un émerveillement devant la lettre, le mot, la phrase, le livre… Peux-tu nous en parler ?

Sgowefygtom ! Sgowefygtom ! titre pris dans King Lear où, du moins dans l’édition des œuvres complètes publiées et toujours republiées à Stratford-upon-Avon – c’est la seule édition qui compte – est un borborygme qu’émet le roi qui, on le sait dans la pièce, ne contrôle plus rien. C’est un peu l’état de notre décadente civilisation aujourd’hui. Il m’a semblé intéressant de prendre ce faux, mot répété ou bégayé, pour titre. Ce livre est une partie d’un triptyque qui comporte deux autres titres : Pluies à Manaus et Les Derniers jours de l’alphabet. J’avais depuis longtemps le désir de faire paraître un même cœur de sujet en trois livres différents. La difficulté était qu’ils sortent en même temps vers le public. Il m’a fallut attendre longtemps pour trouver l’opportunité… Le même souci d’écriture donc, mais sous trois formes différentes : Pluies à Manaus, roman-récit, Sgowefygtom, Sgowefygtom, poème et Les Derniers jours de l’alphabet, théâtre. Il ne s’agissait pas bien sûr, dans ces trois livres, de donner dans le formalisme bêta du genre OULIPO (jeux de vieux collégiens) ou dans le genre des Exercices de Style de Raymond Queneau, ouvrage sec et néanmoins parfait mais qui relève surtout des plaisirs simples d’une autre époque. Dans ces trois livres, publiés en même temps, c’est l’inquiétude intérieure qui ronge littéralement la narration, le motif, le poème ou les dialogues (toujours dans des bulles-phylactères, remarquez-le) pour le volume « théâtre » titré Les Derniers jours de l’alphabet. Je me sers de Photoshop ou d’Illustrator ? Oui, bien sûr, je me sers aussi de XPress. Il faut bien ! Parce que si j’attendais l’aide d’un maquettiste (probable salarié geignard qui rêve, en bon franchouillard, de faire autre chose que le travail auquel il se croit astreint), j’aurais renoncé depuis longtemps ! C’est ça l’avantage de la démocratie, pouvoir faire tout soi-même et ne rien espérer des autres… J’ai bien de la chance de vivre au XXIe siècle.

2 – Revenons à tes débuts. Après ta naissance à Paris, tu as vécu ton enfance et ton adolescence dans l’ancienne Indochine, à Hué notamment ; tu passais des vacances au Laos, au Cambodge… Puis, retour à Paris et presque immédiatement, service militaire et guerre d’Algérie pendant trois ans. Tu as donc été un témoin de deux guerres d’indépendance et de la fin de l’Empire colonial français. Or, dans ton œuvre, il y a une pudeur extraordinaire à l’égard de cette Histoire là. Tu n’en parles presque jamais (il existe une photo de toi dans les Aurès quelque part dans un catalogue). Ton œuvre aurait pu se situer entre Malraux, Vaillant, Hougron, Duras mais tu as choisi une autre voie, celle de l’avant-garde, du travail sur la forme et le sens. Peux-tu néanmoins revenir sur ta vie à cette époque, tes projets de jeune auteur, ce qui existait comme stimulation créative. Connaissais-tu Dada ou même le Lettrisme en Indochine ? Également, peux-tu nous parler de ton itinéraire de Français d’Indochine et de militaire ?

Ma mère avait de la fortune et mon père était une espèce de gigolo. C’est ce qu’on appelle une mésalliance, je crois. Elle chichiteuse, lui faux violent et colérique. Né à Paris, ils m’ont emmené en Mer Rouge lorsque j’avais quatre mois. C’est une chose fortement déconseillée de faire circuler, comme ça, des bébés avant l’âge de six mois, aujourd’hui. Je n’ai de ma petite enfance que des images de lumière très forte, de ciel et de mer – j’ai écrit un texte sur ça qui est dans Un auteur sous influence (Flammarion, 1986). Donc, mes parents avaient un côté très aventureux et profitant, probablement, de la puissance quasi absolue de la colonisation française entre les deux guerres mondiales du XXe siècle, ont passé le mieux de leur vie dans un état de complète satisfaction sans être colons en profitant de l’argent de ma mère. Excellents navigateurs, ils avaient une jonque et se prélassaient en mer entre le golfe du Tonkin et la Mer de Chine. Que faire des enfants ? J’avais une demi-sœur. Tout petit, des congaï s’occupaient de nous. Dès que nous fûmes en âge, on nous a mis en pension, moi à Hué (Annam), ma sœur ailleurs. Je n’ai pas eu une enfance agréable. Mais comme il y avait très peu d’Européens en Asie, j’ai eu la chance d’être tout de suite international. Mes camarades de classe, outre quelques français, étaient notamment des Juifs russes, des Polonais, des fils de commerçants libanais et de commerçants chinois. C’est dans cette étrange ambiance qu’avec quelques condisciples, j’ai fait cette revue, L’Encrier, peut-être parce que, pour nous, la langue française était quelque chose de plus magique que pour des métropolitains. J’ai voulu écrire depuis toujours. J’ai gardé très longtemps, je garde encore une douloureuse rancœur envers mes parents que j’ai longtemps assimilés à l’espèce qu’on appelle aujourd’hui « Bobo » et que j’exècre ! De là, peut-être, par opposition, mon coté perfectionniste et assez psychorigide. Mais de là aussi, certainement, la possibilité (rien n’est dangereux) de quitter tout travail salarié à l’âge de 32 ans et de vivre à très petite consommation la vie de poète que je voulais, en acceptant, bien sûr les inconvénients (pas d’enfants, pas de biens matériels) pour vivre la vie que je voulais. C’est très étrange que la plupart des gens croient que l’on peut être conservateur de musée et peintre ou, par exemple, bons professeurs et bons romanciers – on voit ce que ça donne ! Il est vrai que depuis plus de cinq mille ans des tas de gens croient en Dieu. Alors !.. Je baisse les bras… Je baisse les bras, ce qui veut dire que je renonce à expliquer à de nombreux faux artistes qu’ils sont de parfaits malhonnêtes. Mais je ne baisse pas les bras, ce qui veut dire aussi que je ne me rends pas !

3 – Après l’Algérie, retour en France et à Paris. Quels étaient tes objectifs ? Tu travailles à l’AFP et tu écris. Quels étaient tes liens avec le Paris artistique et littéraire en début des années 60 ?

La guerre d’Algérie, la violence, l’horreur et l’irresponsabilité, je crois que j’ai sarcophagé ça dans la deuxième partie de Roussel, S.A.R.L. (Al Dante 2003). Comme je l’ai déjà dit partout, à mon retour de la guerre d’Algérie, je rentre à l’AFP puis, deux ans plus tard, dans un cabinet ministériel dont je démissionne et ne reprends jamais de travail salarié. Dans La Revue des Revues (n° 46, Automne 2011), je détaille dans un long entretien avec Jérôme Duwa tous les tricotages qui se firent plus ou moins spontanément entre toutes les revues qui existaient alors et celles (trois entre 1965 et 1970) que je m’efforçais, avec quelques complices, à mettre en place. Pour faire court, je crois que ce que j’ai vécu dans les années 60 ressemble énormément à ce que vivent les jeunes auteurs et artistes aujourd’hui : j’avais un terrible sentiment de piétinement des uns et de l’indifférence des autres. Le sentiment terrible, alors, que j’avais d’être devant la culture établie comme devant un fronton sans la moindre fissure – j’imagine très bien les personnes qui ont l’âge que j’avais là-bas ressentir aujourd’hui la même chose. Parmi les quelques revues intéressantes que je trouvais à la librairie La Hune, il y avait Les Lettres (1945-1954) de Pierre Garnier et Ailleurs (1962-1966), revue très excentrée du peintre Madi Carmelo Arden-Quin. Ailleurs paraissait trop lentement à mon gré car Arden-Quin n’était pas pressé de sortir les numéros de sa revue, trop occupé à organiser des party, charmantes occupations de quinquagénaire mais moments insatisfaisants pour le jeune homme rigide que j’étais. En 1966, je décidais donc de créer une revue. Nécessité fait loi. Le titre Approches m’est venu en lisant une phrase d’Alberto Giacometti : « Je ne connaîtrai jamais la perfection mais je m’APPROCHE un petit peu ». Cette citation est, du reste, imprimée en ouverture du premier numéro de la revue. Outre les nombreux poètes concrets de l’International, je publiais aussi divers auteurs de la Beat Generation, notamment Claude Pélieu. Avalancheur de manuscrit – j’en étais inondé. Dominique de Roux qui, lui aussi, était accablé par les textes de Pélieu est entré en contact avec moi pour s’en débarrasser. De Roux avait fait partie des minets de Jean Cayrol et était fondateur de Tel Quel (1960-1982), on l’oublie souvent. S’étant retiré de ce délicieux cortège en fondant L’Herne en 1957, il s’était attiré de nombreuses antipathies ce qui le rendait particulièrement attirant à mes yeux. Nous sympathisâmes vivement, ce qui fit que, plus tard, il publia mes Prolégomènes à une monographie de Raoul Hausmann (L’Herne, 1972), personnage qui lui était indifférent, sans même examiner plus avant mon manuscrit. En 1967, je lançai Agentzia (1968-1970) qui se voulait plus qu’une revue. Centrale poétique d’abord, puis revue et même maison d’édition. Il y eut quarante publications. C’est en allant au Goethe Institute avec mon ami le peintre Manfred Mohr – dont la peinture se rattachait à la poésie concrète par Max Bill et Gottfried Honegger – pour écouter une conférence de Max Bense que j’avais publié dans Approches, que je rencontrai Jochen Gerz. J’avais publié dans Approches le monologue de « Terry Jo au Mercy Hospital » et De Roux s’apprêtait à publier L’Esthética. Jochen Gerz s’enthousiasma tout de suite pour Approches. Je le publiais, puis vint l’idée d’Agentzia. C’était situé rue Vandamme, rue qui a aujourd’hui totalement disparue, remplacée par la Tour Montparnasse. La revue Approches s’est interrompue en 1968 parce que les principaux collaborateurs, mes amis Jean-Claude Moineau, Julien Blaine et Gerz lui-même s’enthousiasmaient pour l’imminente « Révolution ». Quand il s’est agi de publier dans Approches les fameux poèmes d’avant-garde, bien sûr, du grand poète Mao Zédong, je coulais la revue. Mes amis avaient 25 ans, moi 30 mais l’espace de la guerre d’Algérie faisait que je distinguais mieux les vessies des lanternes. Il y avait entre eux et moi, soudain, comme l’espace d’une génération. Et puis, grâce à mon enfance si excessive, j’ai eu la chance de ne jamais être jeune, finalement. J’ai attendu un peu, une année, et j’ai constaté que mes amis de l’avant-garde allaient continuer dans leurs niaises illusions encore quelques temps. La vie est trop courte pour attendre. Trop précieuse, trop immense, trop radieuse aussi pour se mettre au service de n’importe quoi. Je ne suis pas influençable, et pire, c’est là mon plus petit défaut. Cette fois-ci, sans mes amis, je retournais seul, prendre de l’énergie dans mon enfance et en Asie en imagination, dans cette humidité si singulière qui est comme une cinquième saison lors de la mousson. Dans cette cinquième saison d’humidité tout est différent. Par exemple, il y a tellement d’humidité dans l’air que tout est flou. Tout le monde est myope lors de la mousson. Respirer aussi devient très différent : humer une seule cigarette dans ce bain de vapeur vous saoule complètement. Pour ce titre de revue : L’HUMIDITÉ qui me vint tout naturellement. J’ai pensé aux quatre éléments naturels répertoriés : l’eau, le feu, la terre et l’air ; il était intéressant d’en ajouter un : L’HUMIDITÉ. C’est alors, comme on dit, que passant devant un kiosque à journaux, les caractères du titre quotidien communiste me frappèrent. Je décidais de les utiliser. Il s’agit, en typographie du caractère « Memphis gras ». De plus, HUMANITÉ / HUMIDITÉ, le même nombre de lettres : huit. Je doublais le I et fit un D, à la main, dans l’esprit du caractère « Memphis gras ». Une part de déterminisme, une part de création, n’est-ce pas ainsi que, la plupart du temps, se créent les choses ? Seul à bord, je fis, alors, ce que je voulais : pas de combines, pas de compte à rendre, pas de clan, pas de groupes ou de tendances. Bien m’en pris ! Je publiais avant qu’ils ne soient connus – c’est le rôle d’une revue – Vito Acconci, Pascal Quignard, Joseph Kosuth, Carmelo Bene, et mille etc. Vingt-cinq numéros de 1970 à 1978. La revue devint mythique. Elle va, du reste, être republiée dans un format plus petit.

4 – Poésie visuelle, poésie concrète, poésie spatialiste, lettrisme, ultra lettrisme ? Franchement, quelle différence ?

Madame de Sévigné écrivait déjà, à propos des Classiques et des Modernes du XVIIe siècle que, dans cent ans, tout sera égal.

5 – Pourquoi, en France, une telle distance à l’égard de la poésie visuelle ? Soit on ne l’a prend pas au sérieux, soit on la juge artificielle et incompréhensible, soit on la minimise, bref on l’occulte encore aujourd’hui. Il semble que la langue française résiste aux signes visuels autant que sonores pour se concentrer sur le sens. Tu as passé cinquante ans ou presque à expérimenter et créer dans cette voie, comment lis-tu cette méfiance française ?

À l’époque des impressionnistes, il y avait les pompiers. Rien n’a changé. Pour dire les choses un peu plus souplement, je crois que le grand moteur de ces conflits (qui datent déjà du XVIIIe siècle) est la peur des uns : les pompiers ont peur que tout s’anéantise si on ne continue pas dans la répétition ; les autres, eux aussi, ont peur que tout disparaisse si rien ne bouge. Faux dilemme, mais quand il y a des imbéciles des deux cotés, cela devient plus rugueux.

6 – Tu as plusieurs dizaines de livres à ton actif, il est impossible de s’arrêter à tous mais nous allons tenter d’en tracer les grandes lignes. Parle-nous de tes premiers ouvrages jusqu’à POST-SCRIPTUM (Eric Losfeld, 1970). Le premier s’intitule Bientôt le livre (Contexte, 1967). Qu’ambitionnais-tu de changer à l’époque dans la mise en page des livres, dans le rapport à la lecture aussi ?

En fait, je n’ai jamais changé COMME TOUT LE MONDE je ne fais jamais que répéter la même chose parfois un peu plus élaborée, parfois un peu plus dégradée. Contrairement à ce que la très vaniteuse humanité se fait d’elle-même, le fondement créatif est, hélas, très restreint. J’en suis certain.

7 – POST-SCRIPTUM est donc publié en 1970. Il s’agit d’un ensemble de treize textes tout à fait novateurs typiques de ce double rapport chez toi entre l’expérimentation et la prose, la transmission d’un état émotionnel de vie et d’écriture. Il y a des petites épopées (Alexandre – Vers Saint-Jean d’Acre et Saga, un roman photo expérimental sur l’histoire des signes, de la Mésopotamie à la typographie) ; il y a des surimpressions, des collages, des « zooms » sur des tourbillons de lettres ; il a ce texte extraordinaire, POST-SCRIPTUM, où la phrase se décrit elle-même à travers la désignation de ses composants grammaticaux dont voici un extrait pour le lecteur : « et après le sujet le verbe suivi d’un adjectif qualificatif accordé en genre et en nombre avec le sujet. Le même sujet, un pronom adverbial, un verbe auxiliaire, un article, un substantif…». Peux-tu nous parler de ce livre, de l’importance qu’il a eue, de sa réception à l’époque ?

La question est longue. À propos des « zooms » que vous évoquez, il s’agit de montrer que l’esprit vient de rien pour retourner à rien. Là, dans POST-SCRIPTUM, c’est très visuel et un peu archaïque en fait. Lorsque j’ai fait Les moustaches de Lope de Vega dans les cheveux de Dorothy Parker (Éditions à durée limitée, 1995), là j’ai vraiment réussi mon coup. J’ai peaufiné. Mais comme je le disais en réponse à la question précédente, c’est le même fond. La même chose plus ou moins bien – ou mal – exprimée. La réception de POST-SCRIPTUM en 70 ? Mais nulle, bien entendu. Ce n’est, hélas qu’en durant et durant et durant qu’on peut se faire un tout petit peu entendre. La fameuse « République des Lettres » est une farce pour jeunes poètes qui s’excitent au Café de Flore. Depuis la mort de Gide, au moins, cette fameuse « République des Lettres » est une Gérontocratie Absolue ! La moyenne d’âge des directeurs de collections dans l’édition traditionnelle (de tradition donc) dépasse 73 ans !

8 – Tu commences à faire des objets qui deviendront ta signature : un piano peint à la bombe dorée, couvert de soldats en plastique et de lettres, ou encore, des piles de livres surmontées d’un oiseau mort… Plus tard, il y aura des installations, notamment à la Galerie Donguy dans les années 90, ce mur intitulé « Les Dieux et les Jours », composé comme une double frise, avec dans sa partie haute des clichés de « célébrités » antiques et modernes (Alexandre, Auguste, Platon, Spinoza, Einstein, Gandhi, etc.) et dans sa partie basse, des photos personnelles de ta vie comme une biographie photographique. Dans cette installation, on retrouve cette caractéristique chez toi, cette dolce vita, ce côté Fitzgerald assez atypique chez un avant-gardiste. Peux-tu nous en parler ? Peux-tu également revenir sur les expositions que tu as faites, ton parcours dans le monde de l’art contemporain ?

Les sculptures, c’est pour tenter de faire des textes en trois dimensions. La 3D… Pour ce qui est de « Les Dieux et les Jours », il s’agit d’un texte trop grand pour survivre dans un livre et qui, à mon sens, devait être saisi plus physiquement en étant placé sur un grand mur. On pourrait, par exemple, mettre en parallèle « Le Grand Graphe » de Hubert Lucot. Quant à mon rapport avec les galeries, c’est parce que dans les années 60 j’étais des quelques-uns qui avaient compris que c’était un débouché pour la littérature (si bouchée dans l’édition). Lectures et expositions de textes. C’était nouveau. C’était vraiment la bonne solution. C’est devenu la scie universelle…

9 – Outre les livres et les expositions, il y a les lectures et les enregistrements. Comment se passe ton rapport à la lecture publique ? Quand tu composes tes textes, passes-tu au « gueuloir » comme disait Flaubert, pour vérifier la rythmique du texte ?

Pas de gueuloir. Je ne crois pas qu’il y ait des textes pour être dit et des textes pour être lus seulement. Ce serait une infirmité. Un texte réussi est TOUJOURS lisible oralement et optiquement. C’est la fonction même de la poésie. La performance ne me concerne jamais.

10 – Revenons aux années 70. Tu rencontres Thierry Agullo. Peux-tu nous parler de la « galaxie » Agullo ? Tu aimais beaucoup Agullo, son urgence à vivre… Tu reviens ainsi sur lui dans Témoignage (Spectres familiers, 2001) tout comme sur ces années-là dans Quand j’étais nié (cipM, 1999), dans lequel tu décris cette phase dans la vie d’un auteur, où l’on n’est rien, où même les publications ne signifient rien ou presque rien, où tout est perçu au même niveau ; et puis, après beaucoup de temps, il y a le mystère de la reconnaissance, le dictionnaire… Peux-tu revenir là-dessus, à la fois à ton niveau personnel et de manière plus générale ?

J’en ai beaucoup parlé déjà. Souvent. Partout. Je ne trouve rien à répondre à cette question d’intéressant en ce moment. Désolé…

11 – Tu as dit un jour : « Il faut savoir écrire un sonnet lettriste ; mais il faut aussi savoir écrire un article sur la voiture garée au coin de la rue ». À cette époque, tu te méfiais de certaines attitudes – et peut-être inaptitudes – de certains avant-gardistes de ton entourage ? Cette double facette est-il ton art poétique ?

Ce n’est pas une double facette ! J’ai toujours considéré que pour écrire dans le style avant-garde, il faut d’abord savoir écrire à l’ancienne, et bien. Peut-on imaginer que Manet ne savait pas les règles de la peinture ? Les gens qui font des dessins maladroits ne sont que des maladroits et les gens qui bégaient ne sont que des bègues. L’art est un effort de jour et de nuit. L’art n’est pas un privilège : c’est une calamité pour celle ou celui qui en fait – au mieux un destin. Assez de ces artistes du dimanche, l’art n’est pas un choix entre deux alternatives. L’art est une catastrophe que gèrent des gens catastrophés !

12 – Avec les années 80 commence un grand cycle de prose autour de la figure générique de l’Auteur … Tout d’abord, Un Auteur sous influence (Flammarion, 1986), puis Pas tout le même jour (Flammarion, 1988). Il y aura aussi L’Auteur, une autobiographie (L’Olivier, 2001). Ce qui s’impose là, c’est une forme, à la fois récit et méditation, fable et roman, sur l’écriture comme mode de vie, appréhension du monde et lecture de cette vie. Paresse, pensées, sexe, fêtes, voyages, errances, paysages, lectures traversent ces livres… Peux-tu nous décrire cette partie de ton œuvre, cette affirmation de la prose d’un coup dans un itinéraire jusque-là très visuel ? Qu’est-ce que l’écriture comme mode de vie ? Qu’est-ce que « l’Auteur » aujourd’hui ?

C’est une mise à distanciation pour mieux rentrer, ensuite, dans le cœur de cible.

13 – À la fin des années 90, tu publies Pound Provisoirement Posthume (Spectres familiers-cipM, 1998) suivi de Du même auteur (Spectres familiers, 1999) puis de Roussel S.A.R.L. (Al Dante-Léo Scheer, 2003). C’est un triptyque obéissant au même genre de composition, des chants méditatifs brassant mélange des langues et des signes, parfois incrustations d’images, le tout de manière très homogène, pas vraiment expérimental mais donnant une impression de classicisme moderniste. Peux-tu nous exposer en détail ce travail qui ressemble un peu à un magnus opus de ton itinéraire poétique ?

J’aime beaucoup travailler par triptyque. C’est, sans doute, aussi une façon de donner une véritable épaisseur, un trajet de vie, à un travail. Vous avez lu, en réponse à votre première question, qu’il s’agissait là aussi d’un triptyque. Oui, Pound Provisoirement Posthume, Du même auteur et Roussel, S.A.R.L. sont aussi un triptyque. Merci de l’avoir vu et signalé. Un triptyque me prend à peu près dix ans à achever. Vous remarquerez que je disais que l’on se répète toujours et, si vous comparez les deux triptyques, vous verrez que les trois livres du nouveau répètent (mais en couleur cette fois-ci !) les trois précédents. Ainsi Pluies à Manaus se pose sur Roussel, S.A.R.L. ; Pound Provisoirement Posthume très théâtral – surtout avec la deuxième partie « Abracadada » – se pose sur Les Derniers jours de l’alphabet et Du même auteur sur Sgowefygtom ! Sgowefygtom ! En fait, j’ai un troisième triptyque en marche qui a commencé avec Un été avec Apollinaire.

14 – Il y a deux pays dans ton œuvre, l’Italie et le Japon. Parle-nous de cette histoire avec ces deux pays, de leur découverte et ton rapport avec eux ?

Le Japon : l’enfance. L’Italie (qui est la deuxième patrie de tous les artistes) parce qu’on y aime l’art et les artistes. (Et puis aussi parce qu’il n’y règne pas cette horrible fatuité française). Ah, voilà que je m’égare, moi qui ai écrit dans Japon, le retour (Al Dante, 2004) : « Je n’aime pas assez la France pour en dire du mal ». Serais-je, horreur, en train de m’acclimater ?

15 – Tu es désormais mieux connu à l’étranger qu’en France tout comme, dans le cinéma, Woody Allen est plus apprécié chez nous qu’aux États-Unis ou Wim Wenders aux États-Unis que dans son propre pays, l’Allemagne. Comment te l’expliques-tu ? Est-ce finalement une évolution normale pour des artistes, intellectuels et écrivains qu’ils soient plus reconnus et mieux appréciés ailleurs que chez eux ?

C’est un vieux truc de toujours. TOUT LE MONDE est mieux considéré à l’étranger que chez soi !

17 – Le monde du livre est mobilisé sur les questions numériques ; les questions posées tournent autour des droits, des technologies, des métiers, etc. Ce sont des questions liées au commerce et à l’industrie. C’est une transformation réelle : on discute désormais avec les services commerciaux et techniques, émanant de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs. Le vocabulaire de cette classe d’individus est identique à celui utilisé chez Danone, LVMH ou Leman Brothers. Les problèmes de création n’apparaissent pas. Paradoxalement aujourd’hui, l’avant-garde technologique défend un art standardisé, là où les artistes d’avant-garde ont toujours été fascinés par les avancées techniques. Comment, toi, un auteur d’avant-garde, te places-tu face à ces mutations ?

Mais c’est très bien les mutations ! De toutes façons, si on n’aime pas les mutations, elles ont quand même lieu. C’est le travail du temps. Et le temps, justement, c’est le matériau de l’écrivain.

(Paris, oct.-déc. 2012 & nov. 2013)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.