Un planétaire comme un jouet, suspendu en haut d’une tour, permettant de déclencher une mécanique céleste qui très littéralement entraînera notre système solaire hors du noir manteau de la Dévoration : telle est la conclusion de Feersum Endjinn, avec ce redoutable mot-valise qui contient autant la fin que le moteur, avec en guise de fantôme dans la machine un djinn des temps futurs, esprit tutélaire et incompréhensible.

Qu’est-ce que Feersum Endjiinn ? Un grand roman, bien sûr. Une œuvre cruelle autant que ludique pour tout traducteur – rendons ici hommage à Anne-Sylvie Homassel qui s’attela à traduire les étonnants et drolatiques monologues intérieurs de Bascule, enfant têtu et Raconteur de génie. Je me souviens encore de sa joie lorsqu’elle découvrit qu’en plus des écrits en phonétique il fallait aussi rendre le zézaiement des oiseaux et le chuintement des paresseux.

Mais reprenons : qu’est-ce que Feersum Endjinn au sein de l’œuvre de Iain M. Banks ? M. pour Menzies, mais aussi pour signifier qu’il s’agit là d’un texte de science-fiction car, comme le sait maintenant tout lecteur averti du grand Écossais, lorsqu’il signe sans le M, ce n’est plus de la science-fiction mais du roman contemporain. Ce qui permet au cinéaste Edgar Wright de commettre une bonne blague cinématographique (allez voir le film !) dans Hot Fuzz.

Banks, avec un M, s’est rendu célèbre grâce à La Culture, cycle de space opera qui se démarque du genre par son ironie mordante, son écriture brillante et la multiplicité de ses idées. Notons qu’un autre Écossais a renouvelé avec maestria le modèle, tirant ces westerns flamboyants et légèrement (quel délice !) régressifs vers des oeuvres narratives complexes, denses, matures en somme : Alastair Reynolds. Mais là ou Alastair est gothique, voire franchement sadomasochiste – transformant les gentils dauphins de David Brin en psychopathes claustrophobes, et sauvant tout juste le monde grâce à des brochettes de génocideurs mettant, via une rapide rédemption, leur efficacité de méchants au service de l’Univers -, Banks est narquois, mordant et profondément drôle (admettons que dans Les Enfers virtuels, Banks pratique aussi, un peu, le sadomasochisme, mais son sujet, c’est quand même l’enfer).

Banks est l’homme qui, au détour d’une ligne, nous explique que la civilisation a laissé tomber l’argent et ses échanges marchands. En effet, une fois que le problème de l’énergie et de la matière première fut résolu, on constata que l’argent freinait l’échange des richesses. Et hop. Voilà un saut narratif bien plus radical que le moteur mégaquantique de je ne sais quel vaisseau spatial. Et les vaisseaux spatiaux, parlons-en : les corvettes de guerre sont des pestes interventionnistes, de capricieux matous de l’espace aux noms monstrueusement décalés, tandis que leurs aînés, vaisseaux géants (corvettes de guerre et grands vaisseaux portant des noms tels que Passe-Moi le Flingue et Répète, Liste Consacrée de Pièces Détachées, Légèrement Saisi Sur le Grill de la Réalité.), sont des demi-dieux tissant d’obscurs complots enchâssés les uns dans les autres pour d’incompréhensibles finalités que l’on soupçonne uniquement tramées pour le plaisir du bon mot, de la belle chute, de l’art pour l’art. Et puis il y a les drones à l’insatiable curiosité, les tatouages de guerre qui parent les corps de formes fluorescentes, les civilisations non humaines qui vont des crabes mégalomanes aux montgolfières quasi divines et souverainement solitaires… Et puis les guerres absurdes sur des planètes arriérées pour la maîtrise d’icebergs fondants, les guerriers monomaniaques traversant les galaxies pour presque systématiquement se battre du côté des perdants, les inévitables artefacts de civilisations disparues, etc., etc., etc.

Zut, Feersum Endjinn n’appartient pas au cycle de La Culture.

Il me faudrait donc parler d’autre chose ?

Évoquons alors Entrefer, roman qui lui non plus n’appartient pas au cycle, et qui là encore met en page un personnage parlant en phonétique : un guerrier barbare (Conan ?) qui, à la fin du roman, aura fait quelques progrès en grammaire et en orthographe, à force de vivre bien trop vieux pour un barbare et d’être aidé par un drone.

Un drone ? Un drone de Culture ?

Bah oui.

Entrefer (bellement traduit par Bernard Sigaud) nous conte l’univers mental d’un homme (notre contemporain) plongé dans le coma après s’être retrouvé sous la carcasse de sa voiture elle-même écrasée sur un pont… Ce monde onirique n’est nullement morbide mais bien burlesque, angoissant et parfois sensuel. Le narrateur parcourt un monde-pont dont l’esthétique mêlerait les fleurs de l’Art déco aux poutrelles métalliques d’une architecture moins fleurie, plus militaire – finalement très Bismarck. Le héros ne sait plus trop qui il est, ni ce qu’il fait là ni même comment subvenir à ses besoins dans ce monde fort mécanique, manifestement plongé dans une guerre mystérieuse, périphérique et interminable, et doté d’une administration modèle – donc incompréhensible.

Et, en parallèle, Conan le Barbare, narrateur second qui pense en phonétique et accomplit maints exploits avec l’aide d’un drone de Culture.

Entrefer et Feersum Endjinn ont donc en commun ce goût pour la langue déconstruite (la phonétique), leur ambigu statut de texte non-Culture (mais le drone ! mais le drone !), et surtout une manière de travailler sur la matière même de la narration. Le sujet d’Entrefer, c’est le rêve comme univers habitable – non pas le cauchemar avec des monstres tapis sous le tapis, mais le rêve comme espace clos (un pont, deux rives inaccessibles) qui devient infini en se pliant à l’intérieur de lui-même, mise en abyme des mêmes actions, des mêmes questions, des mêmes absences de solution. À l’intérieur du rêve, mille métaphores : la mort en femme résillée, la guerre en bruit de fond, Dieu dissous dans l’administration, etc. Qu’importent au final les métaphores. Le sujet, c’est la machine à créer ces métaphores : les mots qui font récit, les récits qui font sens, le sens qui permet de vivre. Entrefer nous parle de la vérité avant-dernière (oui, il s’agit bien d’un titre de Philip K. Dick…) : entre la mort et nous, il y a des mots, et ces mots permettent de faire une histoire, et autant l’on raconte à l’homme qui gît dans le coma des histoires en espérant qu’il nous entende, autant cet homme dans l’obscurité de son coma se raconte une histoire pour tenir la mort, l’ultime nuit, la Dévoration, loin de lui.

Et donc, Feersum Endjinn.

Là encore, les mots qui font récit sans même passer par la syntaxe, matière brute et magnifique, là encore une guerre comme bruit de fond, et la nuit qui menace.

Mais cette fois-ci, les narrateurs ne sont pas doubles. Ils sont quatre.

Une femme nullement humaine, une autre qui s’entête à porter son nom d’homme, un militaire huit puis sept fois mort, un enfant. Asura, Hortis Gadfium III, le comte Sessine et Bascule. Quatre narrateurs prenant la parole, toujours dans cet ordre, par dix fois, pour nous conter comment sauver le monde de la Dévoration.

Cette construction éminemment structurée n’est pas sans rappeler la fugue, avec ses reprises d’un même air qui semble « fuir » d’un chapitre à l’autre, et son écriture contrapuntique qui superpose plusieurs lignes mélodiques – ici narratives. Il est probable qu’un véritable musicien hausserait les sourcils – ou les épaules, les moustaches ou toute autre chose haussable – en nous disant que quand même, pas tout à fait… Néanmoins insistons : l’écriture contrapuntique fonda la polyphonie, et ce roman est diablement polyphonique. Par ailleurs, non content de tresser les voix, Banks superpose les temporalités, le comte Sessine devant se fondre dans quelque chose pour donner naissance à Asura, faisant de la page 264 celle qui très exactement précède la page 7, laissant la possibilité au lecteur insatiable de ne jamais franchir cette 264-là pour lire ce livre en boucle, à l’infini. L’idée d’une forme narrative qui fait boucle n’est en soi pas nouvelle, et la fin de Feersum Endjinn, ou du moins du comte Sessine qui rencontre la totalité – l’un des avatars mineurs de la divinité – avant de se fondre dans le cycle de l’histoire rappelle aussi L’Incal de Mœbius et Jodorowski, qui eux-mêmes empruntent à diverses cosmologies circulaires.

Mais, plutôt que d’en appeler à des oeuvres parlant d’éternelle recréation du monde, avec les morales de bazar qui trop souvent les accompagnent, c’est à Borges que je voudrais ici me référer. Cet « écrivain pour écrivains », selon la formule d’Ernesto Sábato, nous proposait déjà, au détour d’une page du Jardin aux sentiers qui bifurquent, une lecture en boucle. Le narrateur y évoque le conte des Mille et Une Nuits et déclare : « Je me rappelai aussi cette nuit qui se trouve au milieu des 1001 Nuits, quand la reine Shéhérazade (par une distraction magique du copiste) se met à raconter textuellement l’histoire des 1001 Nuits, au risque d’arriver de nouveau à la nuit pendant laquelle elle la raconte, et ainsi à l’infini. » La proposition est d’autant plus belle qu’il s’agit d’un mensonge caché dans une fiction : jamais Shéhérazade, dans la vraie version des Mille et Une Nuits, ne se raconte elle-même.

Borges, romancier pour romanciers, et la lecture en boucle, la fugue comme modèle littéraire, le conte des Mille et une nuits comme roman de la lecture infinie. Voilà donc une première ligne structurelle.

Parlons un peu du décor ; nous sommes apparemment sur terre. Certains noms de villes, quelques références à des continents, à des artistes ou à des déesses scandinaves avec chats de traîneau l’attestent. Nous sommes dans un univers de science-fiction, alors admettons que cette terre est bien vieille, bien abandonnée par la majorité des humains, et que ceux qui restent sous ces cieux obscurcis sont les descendants des Renonciateurs. Les descendants de ceux qui auraient renoncé à la maîtrise d’une haute technologie faisant des humains des presque dieux, renoncer à sa maîtrise, mais non à son usage (curieux passage d’ailleurs où Pieter explique que les implants dont sont dotés la majorité des habitants sont d’abord des héritages génétiques – et que donc le terme d’implants est impropre), puisque finalement cette société abuse des codes de la crypte, des multivies, des réincarnations dans des corps d’animaux et autres tours de force. Pourtant, elle ne semble pas avoir grande idée de comment fonctionne ce qu’elle utilise, faisant de cette science-fiction une forme qui tend parfois vers la fantasy. Surtout, dans le même temps, cette civilisation ne sait plus voyager dans l’espace : la voilà très vieille, mais un peu retournée en enfance quand même.

L’enfance : Bascule est, tant par son humour que par sa capacité à l’action (action souvent répétitive et inutile, certes, mais il sauve quand même le monde), le personnage principal de cet étrange roman. Sorte de préadolescent narquois, il cause, il s’adresse directement à nous, il raconte : le « Il était une fois » du récit, c’est lui qui le prononce. Que celui qui nous parle directement parle en phonétique n’est évidemment pas gratuit : sa langue est une masse, une matière, une chose à la fois informe et proliférante (comme la babilia d’ailleurs, cette invasive plante grimpante, au nom mixant autant le babil que le babel, qui se compose en fait des nanomachines… – les mots comme nanomachine, nanonarration, voire nanodieu ?), miroir de cette crypte dans laquelle il plonge avec tant d’aisance, sorte d’univers dans l’univers, domaine virtuel contenant l’infini (ah, la tentation de citer L’Aleph, de Borges : « …dans un angle de la cave, il y avait un Aleph. Il précisa qu’un Aleph est un point de l’espace qui contient tous les points. “– Il se trouve sous la salle à manger” […] le lieu où se trouvent, sans se confondre, tous les lieux de l’univers, vus sous tous les angles” »). Notons d’ailleurs que si Bascule est au coeur du récit, les enfants sont rares dans ce monde où la mortalité est peu courante.

Mais donc, la crypte est une masse de données indifférenciées, visitée par un enfant dont le langage est une masse de sons faisant sens mais nullement mot. Un langage d’avant la langue, ou une métalangue – qu’importe. La crypte crée un être vivant afin de s’en aller communiquer avec les êtres de chair. Une faction de ces derniers la fait prisonnière (l’être est une femme, a priori belle) et, pour la faire parler, l’enferme… dans un monde virtuel. Pas n’importe quel monde : un conte de fées. La voilà princesse en haut de sa tour, et les princes charmants… bah, ils tombent les uns après les autres du haut de la tour.

Vladimir Propp, Tzvetan Todorov et quelques autres grands bonhommes (Claude Lévi-Strauss, Algirdas Julien Greimas, etc.) aux noms joliment tournés – ils pourraient être des personnages de ces romans de science-fiction qui abusent des patronymes bizarrement exotiques – nous ont appris que les contes ont une structure, des passages obligés, des références communes. Si Asura, enfermée dans sa tour, se soumet à la structure du conte (la princesse libérée par le beau chevalier), elle perd alors sa force – ce qu’est exactement cette force, nous ne le savons pas trop… En revanche, ce qui doit être troublant pour la belle Asura, c’est l’inversion du postulat animalier : si, dans les contes, les animaux parlent, c’est bien dans la réalité de cette Terre-ci que toutes sortes de bestioles ne cessent de bavarder – humains, ours, oiseaux, paresseux et bien sûr fourmis (même les buissons s’y mettent, mais avec l’aide il est vrai d’un couple d’amoureux dissimulé dans lesdits buissons. Néanmoins, ceux-ci sont taillées en forme de visages humains, ce qui les rend suspects de conterie.)…

Il existe aussi, dans les récits de science-fiction, quelques passages obligés. Ces derniers pourraient tenir de la simple citation – les maîtres du genre se rendant régulièrement hommage. L’évaporation de l’espèce humaine, par exemple, est régulièrement évoquée. Il peut s’agir d’un exil lointain et mystérieux qui engendre des contes et légendes tels ceux de Demain les chiens, écrit en 1944 par Clifford D. Simak. Cette disparition peut aussi résulter d’un saut dans le virtuel, à la manière de la « singularité technologique » de Vernor Vinge, ou encore un phénomène de sublimation volontaire, à la manière des civilisations les plus anciennes que croise la Culture. La disparition de « l’espèce humaine puissante comme un dieu », dans Feersum Endjinn, pourrait donc n’être qu’un de ces paradigmes de l’univers de la science-fiction. Mais ces topiques ne sont pas que des jeux de miroirs faisant du monde de la science-fiction un vaste réservoir d’idées communes : ils structurent cet imaginaire en lui proposant un inconscient commun. Le plus bel exemple-hommage de ces constructions clefs apparaît dans le Total Recall de Paul Verhoeven. L’implantation des faux souvenirs permettant au héros de croire en son rêve et le rendre satisfaisant implique une mise en abyme des souvenirs ; un voyage spatial et des artefacts d’une civilisation éteinte et extraterrestre. Cette idée de l’artefact est importante : elle est par exemple la clef de Planète interdite de Fred McLeod Wilcox, film sorti en 1956 et dont on sous-estime la capacité qu’il eut à poser les bases d’un genre. L’intelligence de Verhoeven (ou de Philip K. Dick, mais cette fois-ci admettons que la version cinéma est plus riche que la nouvelle d’origine, Souvenirs à vendre) est d’avoir su en jouer : pour proposer à un personnage faisant déjà partie d’un univers futuriste de rêver une aventure fabuleuse, on lui propose le schéma type des récits de science-fiction tel que nous les concevons. En somme, notre schéma de la science-fiction est la structure de ses contes, et c’est cela qui forme son inconscient.

Enfin, posons-nous une ultime question avant de rassembler toutes ces digressions en une même conclusion : Feersum Endjinn possède-t-il, comme le drone dans Entrefer, des éléments du cycle de La Culture ? Plusieurs en fait. Tout d’abord, ce sont les descendants des Renonciateurs. Or, des demi-sectes d’illuminés, Culture en abrite un grand nombre et respecte leur choix. En même temps, il est bien dans l’esprit de Culture de ne pas les abandonner totalement : prévoir un dispositif de sauvegarde permettant de déplacer le système solaire, voilà qui est très Culture. La crypte ensuite, version joyeuse des Enfers virtuels décrits dans le roman éponyme. Ou encore la manie de la quasi-immortalité, qui caractérise bien les habitants de Culture, ainsi que leur tendance à changer de sexe, de corps voire d’espèce. Enfin, l’humanoïde qui vit perché en haut de la plus haute tour de la ville et tente si gentiment de « créer » du thé et autres breuvages fait furieusement penser à quelques avatars de vaisseaux un peu, disons, égarés.

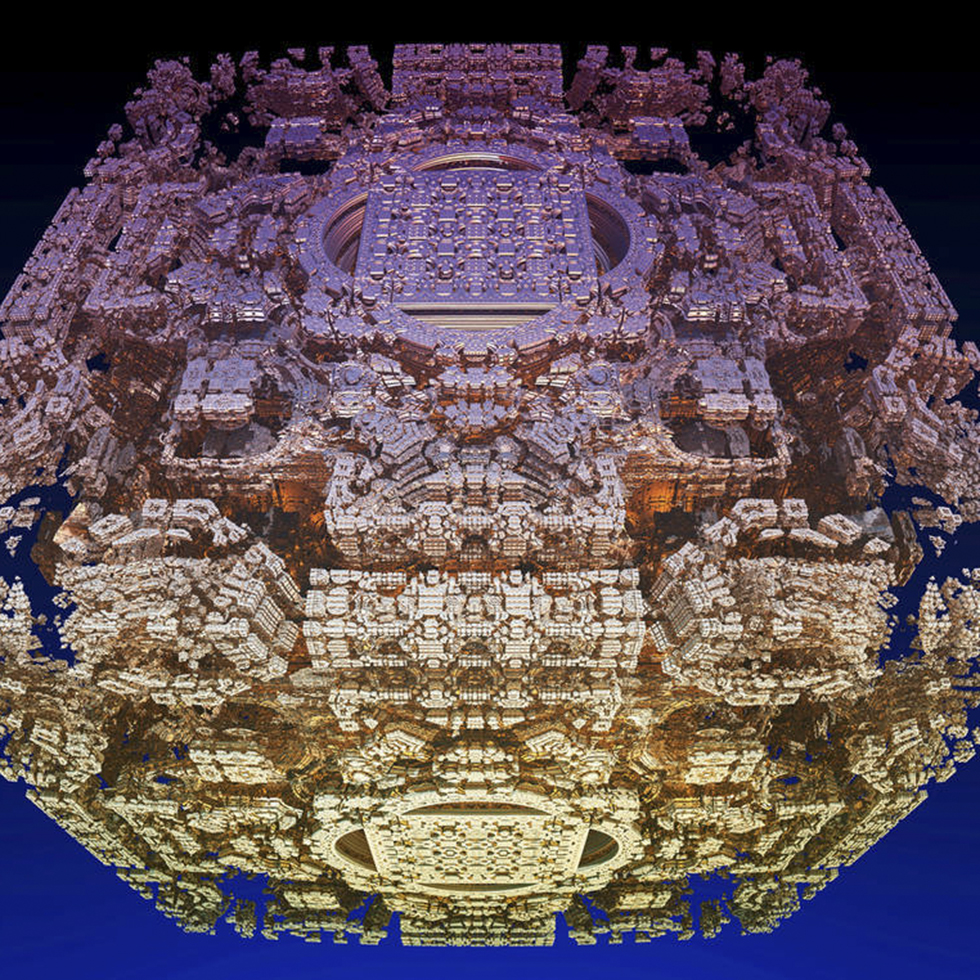

Des animaux qui parlent, des chimériens aux corps reconstruits, des bêtes et des reBêtes qui toutes font bestioles, des humains presque immortels, des fantômes surgis d’une crypte en mal d’autonomie, des êtres de chair issus de mondes virtuels – mais une virtualité en mal d’indépendance, une virtualité agissante au point de n’être plus finalement en devenir, en puissance, mais existante voire intrusive : non plus un monde numérique mais un monde inclus dans notre monde, un infini enclos. Une Asura que l’on enferme en princesse et qui pour naître doit dissoudre en elle un comte charmant, le très princier Sessine. Une scientifique de haute extraction qui se dédouble en elle-même et sert la cause de l’Asura-princesse. Un gamin au verbe phonétique qui communique avec la crypte, avec les morts, avec les animaux, et qui Bascule de monde en monde – et dont les armes sont le courage, l’humour, l’irrévérence et… la pureté inhérente à sa jeunesse – mon Dieu, ne serait-ce pas là un preux chevalier ? Que dire enfin de cet étrange décor : les personnages évoluent dans quelque chose qui semble être une ruine géante. Les dimensions sont étranges, défiant les lois de la géométrie où du simple usage : ces personnages semblent parfois avoir la taille d’insectes, d’êtres minuscules perdus dans un palais abandonné.

Un palais absurde.

Ce même palais en deux dimensions, exagéré et magnifique, vers laquelle se dirige, dans l’un de ses rêves, une Asura juchée sur son traîneau de Freya.

Et puis il y a des méchants. Pas beaucoup, finalement. Un roi voyeur. Et une sorte de chef des espions en tête de mort volante et métamorphe – une sorte de sorcier nous rappelant curieusement quelques êtres maléfiques d’un dessin animé de Miyazaki.

Sorcier ? Roi ? Princesse ? Comte ? Château ? Preux chevalier ? Animaux doués de parole ?

Galaxie ? Implants ? Données numériques ? Modifications génétiques ? Vaisseau spatial ?

Artefact ? Civilisation disparue ?

Feersum Endjinn est un roman rusé. Tout comme Entrefer, son sujet premier est la langue, le jeu des histoires, la parole contre la nuit. Cette masse phonétique que produit Bascule est le magma nourricier de nos rêves, et ces rêves sont la matière des histoires que l’on raconte aux enfants. Feersum Endjinn est un roman en forme de fugue – mais à la boucle temporelle et aux voix superposées il ajoute un autre motif, un autre duo : il tisse ensemble la structure de la science-fiction et du conte. Plus précisément, il nous propose un conte dissimulé à l’intérieur d’un roman de science-fiction. Tout comme le rêve du héros de Total Recall, ce conte doit s’appuyer sur la structure narrative de la science-fiction pour pouvoir se développer.

Et la fonction première d’un conte, c’est d’être lu le soir, face à la nuit qui avance.

Entrefer était la voix d’un homme luttant contre la mort. Feersum Endjinn est la voix d’un enfant luttant contre la nuit. Car la Dévoration n’est rien d’autre que la nuit du monde.

Ce monde est bien celui de Culture.

Feersum Endjinn en est l’un des contes.

Un conte pour enfant-dieu, un conte pour vaisseau traversant l’obscurité du monde. Un conte pour ces étranges Intelligences Artificielles que sont les mentaux. Un conte pour nous, lecteurs.

Préface à Efroyabl Ange1 © Jean-Luc André d’Asciano – Illustration © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.