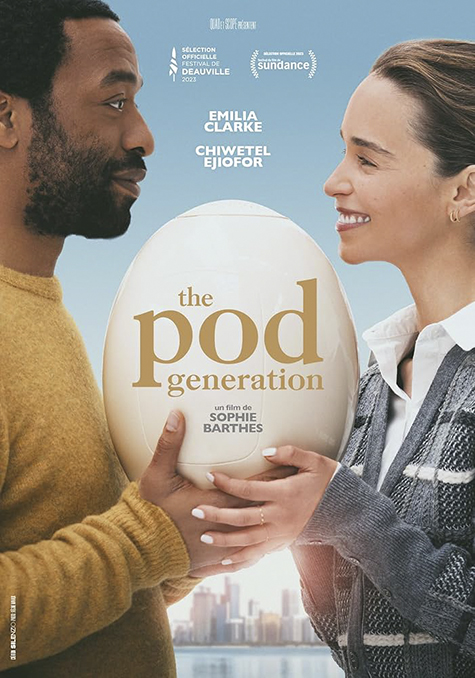

The Pod Generation (2023), le nouveau film de Sophie Barthes, cette curieuse réalisatrice française opérant depuis New York, et dont j’avais déjà regardé avec plaisir l’ambitieux Âmes en stock, il y a plus de dix ans. Elle avait depuis un peu disparu de la circulation, mais avec The Pod Generation, elle revient avec un film très similaire : un récit encore d’anticipation sociale, créatif, fourmillant d’idées, avec un sous-texte philosophique.

Cette fois-ci, clairement, Barthes lorgne beaucoup du côté de Her de Spike Jonze : même image d’un futur proche sponsorisé « Apple », où tout est calme, aseptisé, customisé, pastel. Ici, la maternité est devenue une forme de prolongement au smartphone. Le fœtus est un périphérique comme un autre, que l’on recharge tous les soirs, et que l’on commande avec notre voix, comme une véritable petite Alexa – et évidemment, c’est pertinent et stimulant.

Après, parce que Barthes n’a ni le talent de Jonze, ni son budget, disons-le : cela est aussi, d’abord, un sous-Her. Passé aussi la première partie du récit, qui introduit bien le monde et l’idée du film, on est déçu de le voir aussi peu évoluer, de le voir aussi peu se réinventer : souvent, l’on a plus l’impression d’assister à un moyen-métrage, étiré sans que cela ne soit nécessaire (et sans que cela ne soit pour autant ennuyeux, parce que Barthes se débrouille bien). Mais rien, rapidement, ne surprend dans le film : rien ne retourne le récit sur lui-même pour le relancer, rien ne fait interruption.

Les personnages, par exemple : le couple joué par Emilia Clarke et Chiwetel Ejiofor sont immédiatement introduits comme des gens assez inintéressants, un peu étouffés par le monde qui les entoure. S’aiment-ils vraiment ? On ne le sait pas. Qui sont-ils vraiment ? On ne le sait pas. Ce sont des silhouettes made in Apple, aussi lisses que leurs téléphones. Mais il aurait été logique d’attendre, qu’à mi-chemin, ils explosent, se révèlent à eux-mêmes, que quelque chose brise les apparences et se brise. Rien ne vient pourtant jamais rompre l’illusion bien que c’est ce qu’ils font à la fin : ils cassent la structure du faux, ils ouvrent l’œuf. Mais tout cela n’est pas assez incarné, l’esthétisme utilisée par Barthes pour représenter le retour à la nature s’avérant aussi artificielle en vérité que celle du début.

On n’est pas convaincu par ce qui aurait dû être un sursaut puissant du récit, une régénération, une pulsion vitale. Cela commençait comme une pub, car c’était censé être la critique de la vie vécue comme une pub. Mais cela se termine, aussi, comme une pub. Après, tout de même : le film est drôle, fluide, parfois assez audacieux, dans cette façon de remettre au centre l’importance du lien au corps, de la matrice et de la maternité (Barthes se moque d’ailleurs un peu, bien que de manière facile, des féministes, en les représentant à travers une horde caricaturale et abstraite, certaines luttant pour le pod de l’histoire, d’autres contre). Et on espère qu’elle ne devra pas attendre aussi longtemps la prochaine fois pour faire un film…

Note : 1,75/5.

Texte © Léo Strintz – Illustrations © DR

Face au Spectacle est une série critique de films indé & mainstream.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.