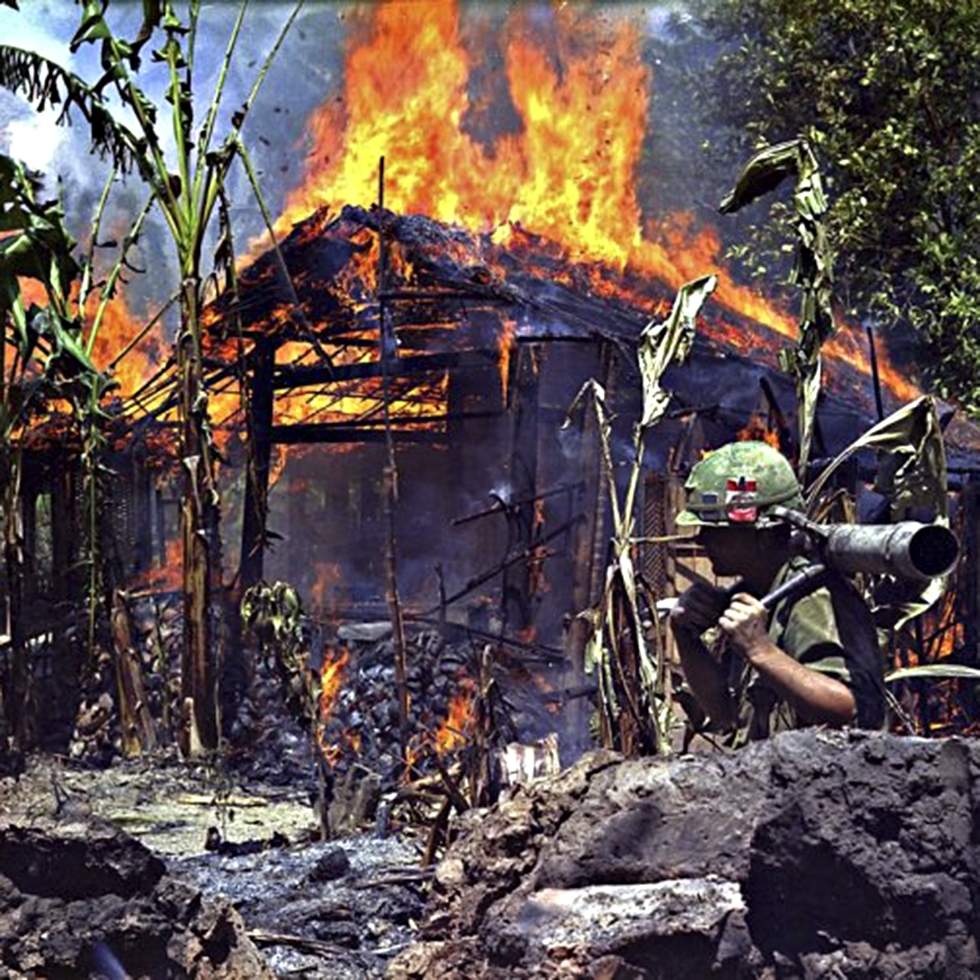

Tout commença par ces images en noir et blanc sur l’écran de la première télévision qui parvint au village natal, de grands avions pondaient des chapelets de bombes…

Bien des années plus tard, à Paris, vinrent les manifestations contre la Guerre américaine au Viêt Nam. J’en étais. Elles servirent mon émancipation, donc ma renaissance, car j’étais mort une première fois durant ma prime jeunesse et mon adolescence. Aujourd’hui, je ne suis qu’une aventure humaine qui porte en elle cette terre du bout du monde comme une double dette, puisque j’y ai rencontré mes enfants. J’avais beaucoup dessiné et peint cette guerre sans y avoir mis les pieds. Lorsque je découvrirai ce pays au début des années quatre-vingt-dix. Je n’étais habité par aucune idéologie ni religion. Les États-Unis d’Amérique qui n’étaient pas parvenus à gagner cette guerre, mirent le Viêt Nam au ban de la communauté internationale en infligeant un embargo absolu à ce petit pays qu’ils venaient d’écrabouiller sous plus de trois fois le tonnage de bombes larguées durant toute la Deuxième Guerre mondiale, où même les cailloux avaient peur, manière qu’il ne puisse pas s’en relever : ce fut le choc ! Ces dernières années, le pays sous perfusion soviétique vit le goutte-à-goutte prendre fin. Cet isolement et son asphyxie durèrent 20 ans. Une génération. Sa démographie avait doublé. Un pays vacillant, K.O. debout : presque la moitié de la population avait moins de quinze ans. Cette longue éclipse généra l’oubli et la déréalisation du Viêt Nam dans la mémoire collective globale. Or, le Viêt Nam n’est pas une guerre ni une destination touristique, c’est un pays : le creuset des Neuf fils de Madame Thu (Le Canoë, 2025).

Ce titre, emprunté à une des nouvelles du recueil, écho à l’enfant, instillé par une histoire vraie dont je n’ai jamais connu les détails, est prégnant. Par ailleurs, je n’ai pas osé écrire le drame de ce père qui a perdu ses dix-sept enfants de façon atroce, les uns après les autres, à cause de l’Agent Orange. Il dort et mange seul dans son petit cimetière au milieu d’autant de caveaux miniatures en pierre incarnat, sa famille. Je craignais que ce ne soit pas cru, pas même au sens fictif, parce que ça paraissait trop gros, à l’instar de mon discours dans le désert pour révéler ce qui se passait au Viêt Nam et que j’avais vu, il y a plus de trente ans de cela… Mais on ne peut pas reprocher aux gens de méconnaitre ce que l’Histoire n’a jamais avoué. Ce seront les propos de mon essai, Agent Orange – Apocalypse Viêt Nam (Demi-Lune, 2010) tandis qu’aucun éditeur français n’était instruit de ce sujet, pareillement à l’ancien conseiller spécial de Mitterrand, qui s’y rendit en grande pompe masquant l’ignorance crasse d’une élite. Cet essai, illustré d’une superbe iconographie, ouvrira la voie à une prise de conscience nationale, puis internationale grâce au procès qui s’en suivra (toujours en cours, pourvoi en cassation) contre les sociétés américaines qui ont fabriqué, en pleine connaissance de son extrême dangerosité et de sa destination, le poison de la plus importante guerre chimique de l’Histoire de l’humanité.

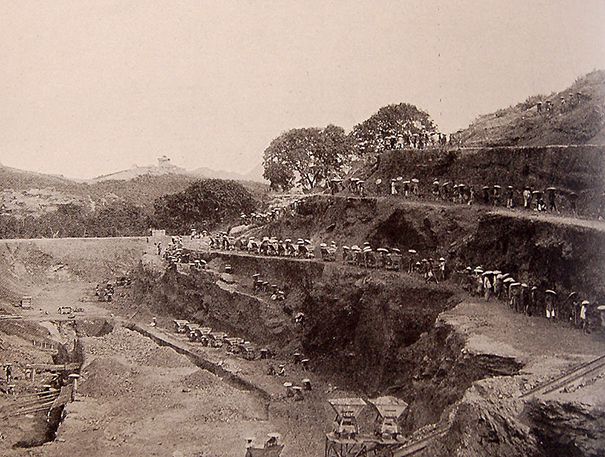

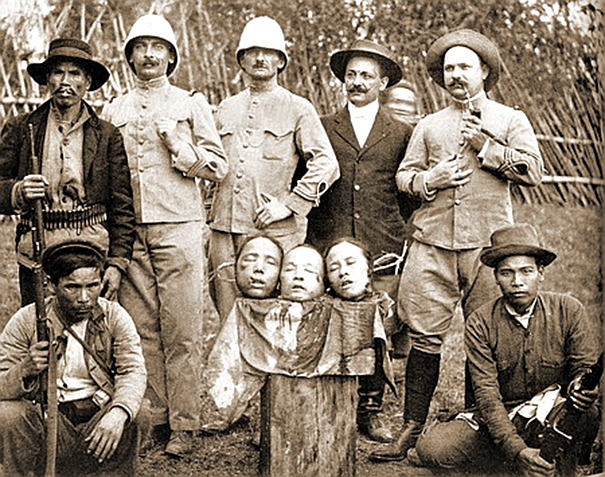

Quant aux Neuf fils de Madame Thu, j’entrepris son écriture bien en amont, fin 1994, habité par l’idée de transmettre à mes enfants les péripéties du siècle d’où ils venaient et qui les avait fait surgir à la vie. Pas un livre d’histoire ennuyeux, mais d’histoires qui racontent l’existence menue. La nouvelle me sembla le genre approprié. Elle rassemble les évènements qui constituent la quotidienneté lors des différentes périodes où ils se déroulent, et la fiction les unit. Ceci permet de restituer au plus près la représentation d’un moment donné sans se perdre dans des considérations qui encombrent le texte et appauvrissent sa magie : c’est-à-dire la justesse de l’essentiel. Au même titre que la poésie habillerait un écrit pour en durcir la cruauté qui s’y déroule. Ou encore, prenons le ciseau du sculpteur qui dérape en voulant souligner un trait qui caractérise son modèle, il vient certainement de tracer là la particularité d’une autre personne qui a existé, ou réside quelque part, ou encore apparaitra ailleurs. Réalité et fiction sont une seule et même face de toute œuvre. Je souhaitais ce recueil homogène et habité. La charge émotionnelle du texte est celle qui habite l’auteur lors de son écriture. Ces nouvelles ne jugent pas. Elles montrent. Ainsi, elles créent un face-à-face qui a pour effet d’augmenter la colère du lecteur contre l’injustice. La première période se déroule durant la colonisation de l’Indochine (Viêt Nam, Cambodge, Laos) par la France, et sa part réelle est plutôt dans la veine d’Andrée Viollis. La deuxième partie est celle de la guerre américaine, et s’apparente davantage à celle de Peter Weiss. La dernière période, jusqu’à la parution du livre, comme les précédentes, est de mon sang. Le manuscrit essuya une avalanche de refus de la part des éditeurs – excepté l’encouragement de Pierre Drachline à en faire un roman, et celui appuyé de Paul Otchakovsky-Laurens. Mais, en réalité, pour les raisons évoquées plus haut, personne ne se préoccupait plus de ce pays depuis longtemps… D’autant que l’époque se tournait vers le livre de distraction, léger, avec fin heureuse, celui que l’on oublie au lendemain de sa lecture.

Après deux décennies de refus, l’étincelle vint en 2014 des Éditions Sulliver disant qu’elles voulaient publier ce recueil. C’est une belle maison d’édition, quasi invisible de son propre aveu, qui le fera exister sous le titre Cent ans au Viêt Nam. Je signais. Et, à ma grande surprise, François Maspero, très ému par sa lecture m’envoya une longue et touchante lettre. L’année suivante, en 2015, ce recueil de nouvelles sera finaliste du prix Boccace, précurseur florentin de ce genre littéraire. Par la suite, j’écrivis un récit, Viêt Nam, voyages d’après-guerres, bouclant une trilogie. Sa parution était envisagée pour 2017 à La Différence : « Si nous sommes encore là… », m’avait prévenu sa directrice, Colette Lambrichs. Entre-temps, la liquidation judiciaire de La Différence coupa court au projet. Le livre renaîtra lorsque cette grande éditrice des cinquante dernières années le publie, en 2018, dans la nouvelle maison qu’elle a fondée, Le Canoë, sous le titre Viêt Nam, voyages d’après-guerres, avec 40 dessins de l’auteur : « Je pense que ça restera », confiait-elle avec le ton de celle pour qui la littérature est toute sa vie. Peu de temps après, curieuse, elle découvre le recueil Cent ans au Viêt Nam. Elle est dans un train qui l’amène à Bruxelles, sa ville natale. Elle est collée au siège, arrête à plusieurs reprises la lecture pour reprendre souffle : « Un écrivain me faisait le même effet, il y a très longtemps, c’est Jack London », m’avoua-t-elle. J’en fus ému et tremblant. Onze ans après la première parution, elle le réédite, sous le titre d’une des treize nouvelles du recueil, Les Neuf fils de Madame Thu. Un livre ramené en surface pour que ses destinataires le découvrent.

Aujourd’hui, après six autres parutions, j’espère la sortie d’un premier roman, commencé en 2011. Il sera tout autre. Le temps et l’expérience renforcent rarement l’amour de tous, et je me sens comme la première graine du misanthrope-humaniste : j’ai peur pour ce peuple-mosaïque du Viêt Nam, pour les frères et sœurs des miens, comme pour tant d’autres essaimés sur la planète. Territoire géostratégique depuis toujours, bordant l’extrémité du continent asiatique sur l’océan Pacifique, situé sous la Chine, ses îles Paracels, et Spratleys plus au sud, sont âprement disputées – cf. la nouvelle « Sables jaunes & Sables longs » – traduction des noms vietnamiens de ces îles. Archipels coralliens inhabités, ils servent de refuges aux pêcheurs de plusieurs pays limitrophes lors des tempêtes et des typhons. Les Chinois les investissent par la force, les militarisent, les peuplent, les agrandissent en broyant le corail, manière d’aménager des pistes d’atterrissage. La mer alentour est une des plus poissonneuses au monde, et sous son plancher gisent de grandes réserves d’hydrocarbures. Et qui prendra pleine possession de ces petits archipels contrôlera le détroit de Malacca, passage des pétroliers, entre autres, qui alimentent la Chine et le Japon. Face à cela, l’ancien ennemi étasunien et le Viêt Nam pratiquent la politique du roseau, le premier souhaite pouvoir tenir la Chine à portée immédiate, le second cherche une protection contre sa grande sœur, ennemie millénaire. Qui a connaissance qu’il y eut deux guerres entre la Chine et le Viêt Nam après celle américaine, une début janvier 1974 entre les marines chinoise et vietnamienne se disputant les îles Paracels, la seconde quand la Chine envahit et bombarda par le Nord le Viêt Nam en rétorsion de son intervention militaire au Cambodge pour provoquer la chute de Pol Pot. Et qui sait le nombre de conflits actuels sur la Terre… ?

Tant que les armes, la drogue et la prostitution alimenteront les principaux flux financiers du monde, avec la complicité des paradis fiscaux et des pouvoirs de tout poil, la lutte des empires expansionnistes dans laquelle nous sommes se poursuivra. Pour justifier son rôle, le militaire dit : « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Ce qui suppose que, pour lui, la paix n’est pas la situation normale de vie, mais que la norme est la guerre, la bombe atomique son juge de paix. Ainsi, la guerre ne naîtrait plus de la fin de la paix, mais c’est la paix qui naîtrait de la fin des combats, prestidigitation muant le militaire en faiseur de paix. L’horloge conceptuelle et analogique de l’Apocalypse nucléaire de l’université de Chicago compte douze heures, gérée par un collège de scientifiques depuis 1947, elle fixe la catastrophe des catastrophes à Minuit. En janvier 2025, elle indiquait minuit moins 1 minute et 29 secondes. Cette arme menaçant de détruire toute réalité terrestre est une arme surréelle, non une « assurance-vie ».

Texte © André Bouny – Illustrations © DR.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.