Je meurs par tout quartier

La ville toute entière

Saute dans le matin en petites poussières

Dont l’une fut mon cœur dont l’autre fut ma main

Et ma tête et mon pied et mes cahiers scolaires

Et l’angoisse et le pain et les jeux et la nuit

Un balai un balai pour toute la poussière

(Raymond Queneau)

J’ai commencé à écrire ce texte à la fin de l’année 2023. Je suis parti de Raymond Queneau – qui est cher à mon cœur – et ont surgi au fil de l’écriture, l’image et le nom de D. B qui fut un ami, même si je l’avais au gré de l’existence perdu de vue, comme on dit.

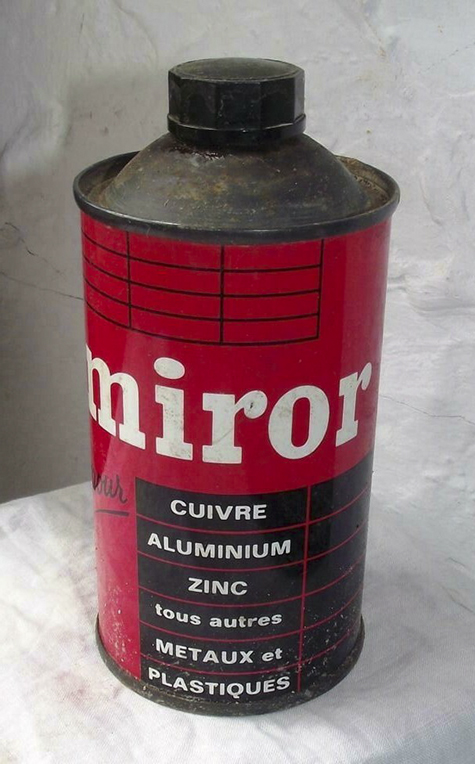

Faire le ménage. Faire le zouave. De nouveau, la photo de Queneau, trouffion avec son balai et son bonnet de zouave. La chéchia, ça, c’est pour le fun, pour le plaisir. Par contre, avec le balai, là, on nage dans l’essentiel. L’exercice du balai. Faire le ménage. Ménager. Faire place nette – comme un tapis de bombes, à Gaza ou ailleurs (Tokyo, mars 45, par exemple). Nous trouverons – pas d’inquiétude – d’autres villes, rasées ou presque, avec comme de vilains souvenirs, les grands ossements grisâtres des immeubles dont quelques pans subsistent parmi les gravats. Souvenirs, souvenirs des villes bombardées. Elles seront reconstruites. Tokyo 45. Dresde. Varsovie. Elles seront reconstruites. Queneau. Le Havre ou Boulogne ou Caen. Queneau balai. Queneau balai devant l’obturateur, devant l’objectif. Posant. Il s’adonne à cette tâche juste qui consiste à approprier le monde, à faire le ménage, à chasser – tâche lyrique, pongienne (? je pense sans doute à ce beau texte sur la lessiveuse – cet objet en zinc qui a déserté aujourd’hui pour toujours notre quotidien) – la poussière. Les écuries d’Augias. Que la cour de la caserne soit nickel, parfaite, accomplie. Nette comme un concept. Ma grand-mère paternelle, autrefois, dans mon enfance, faisait chaque lundi matin (je crois) briller les cuivres, les astiquer – vieilles poêles, vieilles casseroles qu’on accrochait au mur en raison de leur vertu hautement décorative.

L’argenterie. Qui brille, qui éblouit. Pas de cambouis. Pas de gras. Pas de poussière. Non pas la poussière sèche – les plaines de lœss et leurs peuples nomades – mais la poussière grasse, mêlée de gras ; le cambouis sur les mains du garagiste. Ce monde qui renaît, qui chaque jour renaît, dans un enfantement énorme, qui chaque jour aussi s’effrite, s’éparpille et se pulvérise. Triomphe de la poussière. Joie de l’appropriateur, maïeuticien au forceps qui accouche la parturiente nature de ce monde propre comme un sou neuf. Celui-là qui avec son balai mettra le monde en ordre – la botte à nique – le maître du langage enfançon. Oui da ! Donc, la photo de Queneau. Posée là sur le bureau. Comme une promesse, comme une injonction aussi. Une petite leçon de morale qui nous dit que faire. Une petite leçon de choses qui nous dit ce qu’il est bon de faire. Le dieu et ses balais. Secrète mythologie pâlie au fond d’un tiroir dans ce monde qui se délite.

Les écuries d’Augias.

Tapis de bombes (la poussière sous le tapis). Le meurtre de D. B. Celui que j’appelais Dominique. Car c’était Dominique que je l’appelais. Même si la radio, les journaux l’appellent à l’occasion, de son prénom et de son nom de famille. Tous ceux pour qui il est devenu comme un nom commun désignant le malheur qui l’a frappé, lui et ses proches. Un tapis de bombes – comme on dit un tonnerre d’applaudissements – cet usage impropre de la métaphore – cet usage abject de la métaphore. Qu’un tapis de bombes, faisant suite au massacre, accompagne comme une longue traîne de fumée, sa mort, son meurtre, on ne saurait – on ne sait s’en étonner.

Je n’ai pas de photo de D. avec un balai. Il aimait davantage Proust, Gracq, Simon, Breton, Leiris que Queneau. Leiris et Queneau qui pourtant, ensemble, allèrent en Grèce, comme nous aussi, nous y sommes allés. Nous mîmes nos pas dans ceux de Queneau et Leiris sur l’île de Santorin, sur l’île de Paros. Sans alors vraiment le savoir. C’est moi qui, alors, aimais Queneau – je me souviens ici de temps anciens, d’un autre siècle, d’un autre millénaire. Je me souviens de cet autre côté du temps. Il y a donc le geste de la mort qui l’a planté comme on plante l’insecte avec une épingle dans la boîte de l’entomologiste. C’est-à-dire un vol arrêté, un vol suspendu.

Nous sommes aujourd’hui, nous, dispersés sur la Terre, nos voix éloignées. Quand je dis « nous », je veux parler de ceux qui furent dans ce petit réseau – comment le nommer ? Des gens que l’existence fait se côtoyer, et entre qui des liens d’amitié et d’estime se tissent, au fil des jours. Nous étions jeunes. À Caen, à Paris, à Gardes ou dans les Alpes, non loin de Grenoble. Nous avons parlé un jour d’un même ton. Nous fûmes. Si modeste que fût notre filet de voix. Il importe peu. Nous fûmes cependant. Je sais que cela est vrai de tous les humains, quels qu’ils fussent. Là aussi comme quelque chose qu’on planterait dans un pilier de bois, pièce d’une charpente, en signe de souvenir. Pour que celui qui un jour entrera dans cette maison et grimpera jusqu’à ce grenier où reste sans raison l’objet planté se dise, étonné et ému : « Eh oui ! Il y a eu, un jour, quelqu’un ou quelqu’une, quelques-uns ou quelques-unes qui furent là un jour. Oui ». Cela pourrait tout aussi bien être un simple cure-dent qui s’est glissé dans les lattes du parquet.

Comme il y a les mains pour recueillir les cendres. Comme ici, au Japon, après la crémation, on recueille ce qui reste des os calcinés pour les réduire en poudre et les mettre dans une petite boîte plus ou moins carrée, rectangulaire, parallélépipédique, dont j’ignore alors le nom et qui devient le lieu qui accueille ce qui reste du mort (un kotsutsubo, un pot où mettre les os, que l’on mettra ensuite dans une boîte). Poussières de cendres qu’on balaiera, que le balai de Raymond balaiera. Pour faire place nette. Pour que la cour de la caserne soit nette, propre comme un sou neuf. Pour que le cheminement insensé de la métaphore, le principe dérivant du signe, un jour, s’arrête et que ma parole étreignante enfin embrasse celui qui fut là, moi me réveillant dans le costume de la mater dolorosa.

Il ne sera pas dit que c’est ainsi que je ferai silence. Je laisse ma main traîner sur le souvenir de celui qui fut, sur cette boîte, petite boîte de biscuits Olibet si chère à Jean Giraudoux. Ainsi, je me tais. Plus ou moins apaisé.

Ce que fit Ast.

Il prit le balai d’une main, le seau et la pelle de l’autre. Il partait. Il regarda une dernière fois les lieux. Là-bas, planté dans le sol tel un poignard de cosaque dans une lame du parquet d’une boîte de nuit, le cure-dent demeurait. Ce n’était point qu’il espérât échapper à son destin, ni par mauvaise volonté excessive ; mais il s’était pris la patte dans une anfractuosité, comme dans un piège. Sans dégoût, Ast vint et le cueillit entre deux doigts pour le jeter avec le reste. (Raymond Queneau)

Texte © Vincent Brancourt – Illustrations © DR

L’ordre du monde est une série de réflexions intimes et extimes sur le monde tel qu’il va.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.