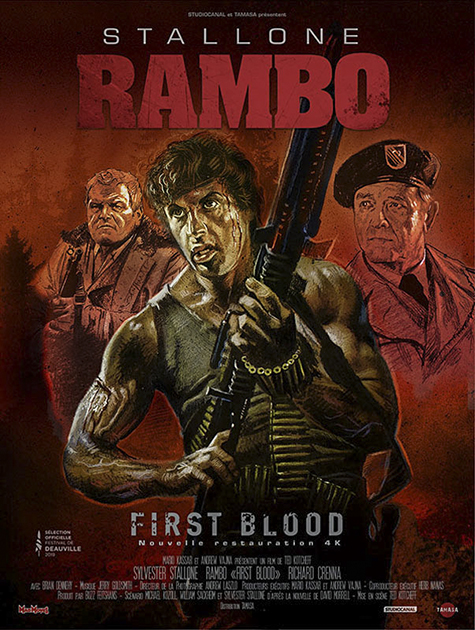

Dès le générique, First Blood est lancé. La bande-son, signée Jerry Goldsmith, emporte immédiatement. Ces premières notes à la guitare sèche, alliance d’intimité et de grand large terrestre, donnent l’échelle d’une mélancolie démesurée, l’arrière-plan d’une blessure telle que Ted Kotcheff, le réalisateur, quoi qu’il vînt à filmer ou mettre en scène à la suite, ne pouvait la sonder en entier. Une faramineuse convergence de déchirements afflue au redoutable air de cordes, sur fond d’Amérique rocheuse, de ciel cru et de grand chemin. À peine ces notes ont-elles serré le cœur que vient en renfort la trompette des aubes militaires, en un solo de clairon à rebrousser l’échine. Cette ouverture au son très lointain, aux notes espacées, détachées comme des râles ou des semonces, donne le ton complexe, la patine de vieil or de l’héroïsme en présence. Non cet héroïsme fixé sur son piédestal de statuaire à West Point – seul comptable des faits d’armes – mais l’héroïsme de la solitude, l’écartèlement humain entre un printemps espéré et la chape des deuils, plus encore la condition d’homme jeté au monde et crevant de sa ration fraternelle. Non de l’amour exclu ici comme un luxe, relégué à un rite bourgeois, un rite civil hors de saison. Le héros du film entre bientôt dans le champ. Ce n’est pas Stallone alias Rambo qui apparaît au tournant de ce chemin creux, baluchon à l’épaule, c’est un vagabond à tignasse vêtu d’une parka militaire. Un vétéran-zonard comme il a dû s’en trouver en grand nombre, éparpillés sur les chemins, au lendemain du Vietnam. Or cette situation des vétérans revenus des jungles vietcong pour être honnis et traités de bouchers, à leur retour, par une grande partie de leurs concitoyens, ce fond politique, dans le film, est immédiatement surclassé par une charge émotionnelle d’une tout autre envergure. Cette qualité chavirante nous rive à un portrait d’homme, type de paria moderne dont nous voyons d’abord la silhouette et presque aussitôt le passé immédiat, et bientôt le visage, les traits du visage en gros plan. Stallone-Rambo, comme d’ailleurs Stallone-Rocky, porte haut une gouaille fêlée d’un genre assez rare, d’autant plus frappante qu’elle s’annonce avec l’air anonyme d’une « bonne tête du coin de la rue ». Sylvester Stallone, ses yeux de chiens battus où demeure un pli rieur de gentil gamin, la légère asymétrie de ses lèvres, ses pommettes saillantes, sa mâchoire et son cou d’homme d’action, garde à chaque instant une expression en alerte, en instance d’effarement, où tous les drames en puissance, alentour, se signalent et se coalisent. Avec ce trait de gentillesse sourde et de regard franc, Stallone s’avance en appelé du drame, en paratonnerre dramatique. Ainsi, First Blood, adapté du roman de David Morell (1972, trad. 1983), embraye avec ce visage en gros plan lorsque le vétéran John Rambo, encore sans nom, arrivé près d’une berge où vivent la femme et les enfants de l’un de ses compagnons d’armes, apprend subitement que ce dernier survivant de sa section, celui qu’il comptait rejoindre à tout prix, celui qu’il comptait pour unique famille, est mort entretemps d’une maladie foudroyante contractée au Vietnam. Le coup de lividité de Stallone-Rambo lorsqu’il apprend la nouvelle donne la mesure du jeu de l’acteur et constitue, en cette seconde révulsive, une espèce de monument à l’amitié, à l’envergure douloureuse d’une amitié désormais orpheline. Ce moment glaçant et détonateur place le film sous le signe d’un déchirement qui ira grandissant, soulevé par des attaques de cordes comme une explosion de deuil et de vide à même le bleu du ciel. Les enfants, à l’arrière-plan de leur mère, autour du fil à pendre le linge ; le visage marqué de cette femme percluse et accablée, ce fond de corvée et de veuvage, ce rivage perdu, donnent le ton d’un autre film qu’on ne verra pas. Et pourtant, le prestige du film, dès lors, repose sur ce climat de plaie ouverte. Je dis prestige car First Blood, annoncé à bon droit, à l’époque, comme une nouvelle race de film d’action, possède au plus haut point un sortilège qui restera sans réplique. Si Rambo compte assez de fracas : poursuites, saut dans le vide, plaie recousue à vif, embuscades, ces séquences-types d’ailleurs très efficaces sont surtout prises dans des théâtres de grand frisson et soutenues par une partition moulée sur l’image. Jerry Goldsmith scande l’action et en amplifie les coups de barre. Le grand souffle de cette aventure sommaire et sauvage, le compositeur en invente le rythme ; celui d’un mythe martial improvisé entre les falaises. La rocaille montagneuse, la forêt profonde, l’armature du pont à l’entrée de la ville, enfin la ville elle-même, semis de quartiers autour d’une station-service, deviennent, sous les staccatos du piano, des ténèbres grandioses. D’autant que la lumière saisie sur les parois rocheuses rend cette teinte inimitable, violacée, du « jour qui baisse ».

À partir de la galerie de mine abandonnée, quand l’assiégé enterré vif sous l’éboulis progresse à la torche au milieu des poutres et des rats, toute une huile de graissage et de jus de vidange, luisante à souhait, noir camouflage, imprègne le film. Cette peau noire huilée lorsque Rambo assiège la ville, cette peau bariolée de soute, de cale et de bagne, instille une fièvre fascinante, une canicule de nuit entre néons, lumière électrique et torse nu barré de munitions. À la traversée furtive de Rambo prenant la ville à lui seul, sur fond de station-service dynamitée, le monument d’une guérilla nouveau genre prend forme. L’époque se brouille, il n’y a plus d’habitants, plus de morne tranquillité, plus de prise rassurante, de somnolence provinciale et croupissante ; tout va sauter. C’est l’anarchie et le soulèvement presque sans visage ; et la police locale, abusive, claudicante voire estropiée, attend son sort dans les locaux éteints et refroidis. On ne saurait mieux dire l’insane collectif, la vasière publique et l’horreur grégaire que dans cette collection de lapins détalés. Mais la donne reste sombre, car dans l’affrontement, la suprématie du soldat sur les autorités ne donne lieu qu’à la victoire triste d’une solitude irrévocable qui s’appellerait prison ou exécution si Trautmann n’intervenait pas. Même en déroute, défait et réduit à ce qu’il est, à ses mobiles et son néant, « le plus grand nombre » ne finit pas, ses restes germinent en une autre forme d’empoisonnement.

La nuit tombe d’ailleurs bien plus tôt dans le film. Car ici les grands morts se parlent, ou tout comme, dans certains creux de silence. Autour du fugitif, plus rien ne répond sinon cette voix, surgie d’outre-tombe, du colonel Trautmann. « Chef de compagnie appelle Corbeau… ». Cette invasion du monde de Rambo dans la contrée montagneuse lève des spectres réduits à des noms emportés. Il y a du nécrophone tel que l’avait rêvé Edison, dans cette voix du colonel grésillant soudain à l’autre bout de la radio. Plongée spectrale résumée par ces mots de Rambo : « Ils sont tous morts, colonel ». Mais cette atmosphère, presque fantastique, d’au-delà héroïque et de terrifiante solitude, excède encore et toujours le film de guerre et d’action. Un prodigieux hymne fraternel sourd de l’atmosphère de chant aux morts dans « Rambo ». Les grands amis, la possibilité de l’amitié, prennent le relief de l’exception. Ceux-là tombent les premiers. « Tous nos amis sont morts », dira, trente ans avant Rambo, le poète Jacques Prevel. Non seulement parce que ses amis, à l’époque, n’étaient plus, mais parce qu’il y a une gravité, une aura presque fictive et légendaire dans un ami ou un homme aimable au sens fort. Si le film est si prenant, si poignant, c’est qu’une certaine heure de vérité a sonné ; les masques tombent. Les petits arrangements, les autorités ronronnantes, les trafics et les complaisances représentés par le shériff, l’édifice de bassesse et de veulerie à quoi tient une petite ville de province va rencontrer la pure altérité : la volonté faite homme. Il est bien question, dans Rambo, d’un soldat d’élite pris en grippe par un shériff rustre dont la violence à l’encontre du vagabond va dégénérer dans une suite d’affrontements en chaîne, et où l’homme isolé, traqué par une meute policière, mettra en échec une centaine d’hommes. Le fond de bataille prédomine, qui plus est sur le mode « seul contre tous ». Mais précisément, ce déséquilibre est si tranché que la lutte armée forme l’habit spectaculaire d’une autre situation, d’une fatalité autrement plus fondamentale : la valeur conspuée et la noblesse aux orties. En regard du soldat traqué, ses poursuivants forment une invraisemblable cohorte de fantoches, vils et obscènes. Chasseurs au fusil, chefaillons, ogres à moustaches, lâches décomplexés, copains de beuverie, pas un seul ne s’en sort avec les honneurs, pas un seul, et l’absence de femmes n’arrange rien, que l’on suppose d’ailleurs mises à l’écart et tenues à se ranger aux décisions bravaches de leur maître. First Blood est aussi ce formidable et très sec soufflet à l’endroit de cette abjection : l’ostracisme.

Certes Rambo va se défendre, et l’ampleur de la riposte va donner la saveur mouvementée de l’action, sa pétarade à l’américaine. Mais c’est comme si cette énergie défoulée, cette puissance manquait de peu sa reconversion. Rappelons que l’ex-soldat arrive sans armes et sans intentions belliqueuses. Rambo rôde peut-être mais on ne lui suppose aucun brigandage. Mieux : la part d’hébétude en lui, qui contribue à lui donner une mine suspecte, vient du spectacle criminel de la vie dite civile : couveuse molle et repue dénuée de chaleur, de correction, d’hospitalité, et dont la mauvaiseté sautera en paquet, en foule, sur l’homme racé. Sitôt détecté, sitôt brimé et roué de coups. Rambo, sans doute, si personne n’avait fait obstacle à son installation dans un coin d’ailleurs probablement reculé, aurait fait un berger, un forgeron, un bûcheron, et même, peut-être, un sculpteur. Le comité d’accueil, l’agression en règle réservée à l’étranger ne lui en laissent pas le temps. Le kaki, les cheveux longs, l’air louche et le matricule inconnu le désignent à la vindicte populaire et à ses représentants bouffis. Rambo devra se battre à un contre cent avec l’issue que l’on sait. Le film n’en laisse pas moins à supposer, à présumer que peut-être, que sûrement, Rambo avait mieux à faire. À l’épaisseur du personnage, on le suppose, on le sait capable de prendre de nouvelles armes. Car Rambo vaut son pesant. Il n’est pas réductible au parangon de l’amitié virile, au soldat d’élite, à l’exemplaire du guerrier invincible en proie à des accès de sentimentalité d’enfant perdu dans le noir. Ce qui flotte aux yeux de Rambo et reflue sur les évidences, c’est un courage sans objet, dépensé sur le front, rendu aux limbes de la vie civile et cerné, depuis lors, par un rejet massif. Je ne suis donc rien, absolument rien pour vous tous, hurle chaque plan de ce film. Ni un homme, ni un enfant, ni un fils, ni un frère. Juste une bête embarrassante larguée à la fermeture du zoo de guerre. Dans ce contexte, le colonel Trautmann et son impayable ensemble imper-béret-casquette, paraît à la peine face à Rambo. Empreint d’un paternalisme un peu grossier et factice, d’un code d’honneur très fruste, aux ficelles trop visibles. Trautmann plastronne, mais cette fierté un peu trop crâne ne rejaillit pas sur le « poulain ». Obstinément mystérieux, tel un monolithe déplacé de sa carrière, Rambo y échappe. La seule occasion, dans le film, où il sera donné au personnage d’articuler une parole sans avoir à faire feu pour se défendre, cette souffrance éclatera dans la séquence finale avec l’acmé d’un traumatisme de guerre : l’ami déchiqueté par une boîte à chaussures piégée. Rambo, à moitié fou de douleur, outre son cri d’homme traqué, qui est aussi le cri étranglé de l’invaincu, ne pleure qu’une chose : la perte de la vie intense. Voilà quelle est, pour lui, cette mort dans la vie. Rambo reste sans doute un vrai ressort à tuer, perclus d’automatismes meurtriers, il n’en reste pas moins un exemple humain de la nécessité intense, de l’intensité impérieuse ; celle d’une vie exclusivement vécue à la hausse, sans quoi il n’est plus de vie, mais une endurance à vide.

Texte © Nicolas Rozier – Illustrations © DR

Un garçon impressionnable est une série de critiques artistiques et littéraires.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.