Le Deuil de la littérature (Allia, 2020) est assurément brillant, ambitieux, impertinent, et sa verve ne saurait être discutée ni démentie. Mais est-il à la hauteur de cette ambition ? Cette lecture critique du livre permet d’en douter. Et le lecteur, que séduirait préalablement la ou les thèses de l’auteur, ne risque-t-il pas in fine d’être déçu dans les dernières pages plutôt déconcertantes de l’ouvrage ? Ce qui veut dire que, parmi d’autres considérations, ce petit livre possède d’indéniables qualités propres au genre pamphlétaire (son auteur récuserait sans doute ce qualificatif) : des qualités qui se transforment en défauts dans les pages les moins convaincantes du Deuil de la littérature.

Tout d’abord, j’avoue mon incompétence sur les parties de l’ouvrage qui traitent de l’enseignement en général, et en particulier des questions pédagogiques liées aux études littéraires ou relevant des usages universitaires. Je ne m’en tiendrai également de manière générale qu’à la littérature puisque la philosophie n’est que partiellement le sujet de cet ouvrage. Sinon, depuis l’affirmation que le discours philosophique « s’est complètement effondré face au développement des sciences », Baptiste Dericquebourg (appelé BD par commodité) se livre à une plaisante typologie de ce qui subsisterait de la philosophie (depuis la question : « que sont les philosophes aujourd’hui en France ? »), puis il clôt là « la question philosophique » pour privilégier ensuite tout au long de son livre celle traitant de la littérature.

J’en viens à la principale thèse de l’auteur (ou du moins celle qui détermine celles à venir). Selon BD, la littérature a été confrontée au même processus régressif que la philosophie. Cependant, son cas s’avèrerait plus complexe. L’auteur situe aux XVIIIe et XIXe siècles le passage de ce qu’il appelle les « Belles Lettres » à la « Littérature » : lesquelles « Belles Lettres » (qui ne s’adressent qu’à de « Belles personnes » ou à un « public excellent ») baignent dans la mondanité et l’oralité tout en privilégiant les genres littéraires « nobles » comme l’épopée et l’ode. La littérature, logée à l’enseigne d’une « marchandise consommable pour le tout venant » dont « le point de gravité se déplace vers l’écrit », devient elle « une marchandise produite industriellement ». À ce compte le public lui-même perd de sa qualité. Depuis l’affirmation que « la marchandise égalise », BD indique que « le monde de la Littérature est immédiatement un marché (…) où se rencontrent des producteurs et des consommateurs ».

D’où l’impression, ceci et cela posé, de lire un Fumaroli qui serait devenu marxiste. Cette thèse a tout pour séduire des lecteurs qui ne s’intéresseraient pas au premier chef à ce dont il vient d’être question, ou qui n’en auraient qu’une idée imprécise. Ce tableau du « monde de la littérature », caricatural (même si la révolution industrielle étant passée par là le statut de l’écrivain tend à changer plus ou moins conséquemment durant le XIXe siècle), ne traduit pas fondamentalement, sous toutes ses occurrences, ce qui au travers de la littérature, principalement depuis la poésie, en excède les usages les plus courants ou les plus formatés pour traduire l’expression d’une « nouvelle sensibilité » représentant en quelque sorte la partie le plus immergée de l’iceberg littéraire. Parler de la « Littérature » (majuscule à l’appui) comme d’un tout, sans tenir compte de ce que sa partie le plus dynamique met en procès, y compris contre l’idée dominante de la littérature, n’est qu’un artifice commode pour retourner contre elle ce procès. Et puis, comparaison pour comparaison, je ne suis pas convaincu par l’excellence des Belles Lettres telle que la formule BD. L’auteur semble nostalgique d’un temps où la rhétorique tenait le haut du pavé, et où les Lettres s’adressaient à un public choisi, aristocratique soit (ou le meilleur de la bourgeoisie), dit « excellent ». C’est certes vouloir décrire la situation de l’état des Lettres au XVIIIe siècle, mais la façon dont l’auteur s’y réfère pour l’opposer catégoriquement à ce qui pour lui porte le nom de « Littérature » n’a pas de véritable pertinence historique et tend à se transformer en idéologie. Ici le « marxisme » de BD relève de l’argument d’autorité : n’est pas toujours marchandise qui veut quand le mot prend ainsi le dessus sur la chose. Sans parler – je reviens aux Belles Lettres – des aspects élitaires et de la condamnation implicite de la démocratie dans un tel discours. Ce qui est paradoxal puisque BD dans la seconde partie de son livre dénonce des comportements élitistes et en appelle à plus de démocratie.

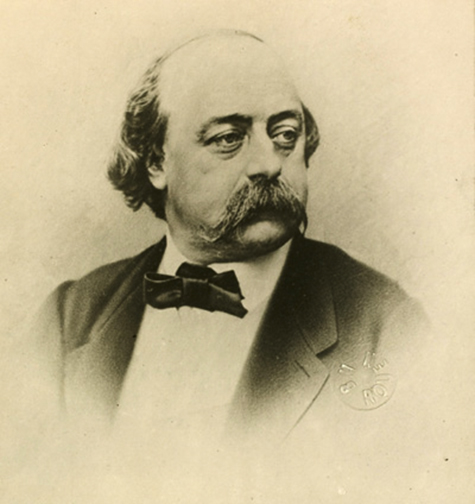

Sinon, pour rester au XIXe siècle, le positionnement de nombreux écrivains contre les journées révolutionnaires de 1848 ou la Commune est bien connu (même si l’on oublie chaque fois de préciser que, avec Flaubert, en 1871 tout le monde en prenait pour son grade). D’une part, on ne peut réduire Flaubert, Baudelaire, Gauthier et consort à ce genre de positionnement (plus loin, BD s’en prend à juste titre à la « littérature engagée », ce qui paraît contradictoire). D’autre part, cela recoupe la question « faut-il dissocier l’oeuvre de l’auteur ? », qui ne peut être traitée ici. Et puis, taxer uniment le « monde de la Littérature » de « marchandise consommable » possède un côté « circulez, il n’y a rien à voir » qui entend occulter l’apport d’un Flaubert et d’un Baudelaire, non seulement d’un point de vue strictement littéraire, mais également dans ce que je relevais plus haut d’un « nouveau type de sensibilité » que l’on retrouve, par exemple, dans la modernité selon Baudelaire. Ce n’est pas un hasard non plus si ces deux écrivains ont été poursuivis et traînés devant les tribunaux (et l’un des deux condamné pour « atteintes aux bonnes moeurs »).

Plus loin BD ajoute aux noms des écrivains déjà cités ceux de Verlaine, Rimbaud et Mallarmé pour tous les enrôler sous la bannière du Parnasse. Alors que seul Verlaine fut un temps parnassien. Ce tour de passe passe contribue à les désigner comme représentants d’une « esthétique qui manifeste l’impuissance du discours sous la domination autoritaire du capital ». Rimbaud et Mallarmé – pour s’en tenir à ces deux noms – apprécieront ! Comme dirait Shakespeare : « Words, words, words !« . Eh bien entendu, à ce compte-là, « les productions pour le marché sans cesse élargi des lecteurs de la petite bourgeoisie » et « les productions avant-gardistes qui polissent leurs statuts de mots », c’est exactement du pareil au même. Cette référence parnassienne (« Le parnasse increvable » selon l’auteur) est l’un des leitmotive de ce livre. J’aurais l’occasion d’y revenir.

Ce discours contre cette littérature-là, même s’il a été formulé différemment, n’est pas tout à fait nouveau. Mais il paraît très possible que la quasi totalité des lecteurs du Deuil de la littérature l’ignorent. Dans un livre publié en 1945 (La France byzantine, aujourd’hui oublié) dont l’auteur, Julien Benda, se classait parmi les épurateurs les plus intransigeants de l’époque (ce qui le conduira, ceci prenant le pas sur d’autres considérations, à devenir un compagnon de route des communistes), Benda accusait la littérature contemporaine de nombreux maux dont il faisait remonter la responsabilité à Baudelaire et à Flaubert. Ce en quoi les staliniens lui emprunteront le pas, par exemple à travers l’influence dite délétère de Flaubert sur le roman contemporain. Même un Marcel Aymé, pourtant de l’autre bord, renchérira sur le propos de Benda dans Le confort intellectuel en désignant Baudelaire comme principal accusé. Roger Caillois, qui appartient encore au « camp progressif » tient un discours équivalent. Il va même plus loin en pointant la responsabilité de ce même corpus d’écrivains (en y ajoutant « l’avant garde littéraire ») dans la défaite de 1940. Une France qui selon Caillois n’aurait connu pareil effondrement en 1940 si la littérature auparavant, celle dénoncée dans la foulée de Benda, ne l’avait en quelque sorte anticipé, et par voie de conséquence précipité.

BD ne va pas jusque-là, ni ne se situe dans ce registre, mais si l’expression diffère la condamnation chez lui de la même littérature, à l’instar des contempteurs dans les années d’après guerre de Baudelaire, de Flaubert, du surréalisme, s’avère sans appel. À la différence que ce dont se trouve accusé ici la littérature et les avants garde littéraires est moins d’ordre éthique que politique. Pourtant, la volonté réitérée de dénoncer cette littérature comme « marchandise » paraît bien abstraite. Et celle de loger uniment les écrivains incriminés à l’enseigne d’un « Parnasse increvable » peu convaincante. On comprend mieux ce que l’auteur leur reproche en réalité quand il se plaint de « la destruction par étapes de la tragédie, du drame hugolien aux pièces de Jarry, ou de la destruction progressive de l’alexandrin ». En d’autres temps, on aurait qualifié ce propos de « réactionnaire ». Mais il a au moins le mérite de nous confronter à ce qui véritablement provoque le ressentiment de BD, à savoir la disparition de ce qu’il appelle les « Belles Lettres » (des griefs qui ne sont sont tellement éloignés de ceux exprimés aux lendemains de la Libération par Benda, Aymé et Caillois).

Non sans lui reconnaître un certain talent dans l’invective, la littérature que l’auteur conspue serait pratiquée par des écrivains aigris, souffreteux, impuissants, solitaires, qui finalement feront la peau à la « littérature industrielle », tandis qu’eux seront « récupérés ». C’est pour BD, comme pour d’autres, le sort évidemment des « oeuvres littéraires d’avant garde ». D’où, dans la foulée, « la tentation de suicide des surréalistes (…) le suicide en acte du Nouveau romancier, ou l’épuisement d’un poète en vers libre de la fin du XXe siècle ». Dans une autre page, l’auteur évoque « les provocations surréalistes intégrées à la culture bourgeoise après la Seconde Guerre mondiale ». BD connaît bien mal le sujet. C’est un contresens puisque les dites « provocations » sont à replacer aux lendemains de la Première Guerre mondiale dans le prolongement du mouvement Dada. Elles traduisaient cet esprit de révolte qui s’en prenait à la religion, et aux idées de patrie, de travail, de famille avec la verve et la constance que l’on sait. À lire son ouvrage, BD semble totalement étranger au surréalisme, voire tout bonnement à la poésie du XXe siècle (coupable, à ses yeux, de s’être libérée de l’alexandrin). Tout comme il semble ignorer que la revue animée par de jeunes dadaïstes français (et où l’on retrouvait des signatures d’écrivains plus connus) s’appelait par dérision Littérature.

Ce que relève ensuite l’auteur en terme de prise de relai par l’université sur les questions qui viennent d’être abordées n’a pas lieu d’être récusé. Et il s’y applique non sans un certain brio. Par contre, dans ce cadre, BD se méprend sur les Nouveaux Philosophes. Ceux-ci ont été plutôt rejetés, et parfois même méprisés par l’université : la raison, parmi d’autres, de leur présence active dans l’édition et le journalisme. On apprend que l’auteur a jadis été bourdieusien. Ce qui aurait à l’époque empêché BD de faire le deuil de la littérature. Il s’en explique assez longuement. Ce qu’il en tire à la manière d’un constat vaut comme indication sur l’évolution de l’auteur. Cependant, à le lire, BD parait ignorer qu’il existe une vie (littéraire) en dehors de l’université. C’est là d’ailleurs l’une des constances de son ouvrage, et par voie de conséquence, l’une de ses limites. Dressant une liste d’écrivains (de Baudelaire à Houellebecq, en passant par Mallarmé, Char et Cassou), qui auraient dans leurs registres respectifs exprimé un semblant de résistance envers leur époque, BD en conclut sur le mode désinvolte que la seule réponse pertinente est « Je n’en ai rien à faire, ou j’ai autre chose à faire que de m’occuper de ça ». Certes, certes, mais pourquoi écrire 110 pages serrées là-dessus ? Tout comme je ne comprends pas pourquoi l’auteur persiste à qualifier cette littérature qu’il condamne de « parnassienne » (le sempiternel « Parnasse increvable »).

Sinon BD renvoie dos à dos ceux, qu’ils appartiennent à la droite (catholique) ou à la gauche (en veste cuir et bonnet), qui tous « prétendent mener une grande croisade contre l’avilissement de l’homme néolibéral en ravivant le culte de la Grande Littérature de la Grande Philosophie ». Pourtant, quand l’auteur entre dans le détail de ce en quoi les uns et autres se distingueraient (à savoir « la lutte entre les deux Cultures » dont l’une se signale par son goût exclusif pour les blockbusters, et l’autre par sa fréquentation assidue du théâtre subventionné) on se demande ce que les premiers peuvent bien raviver ! La distinction n’est pas comme BD l’exprime ensuite entre une culture « populaire » et l’autre « élitiste », mais entre une culture de masse et ce qui dans la sphère culturelle, artistique résiste à ce processus de massification. À quoi bon établir d’ailleurs une distinction puisque pour l’auteur d’un côté comme de l’autre « rien ne bouge » ?

Nous retrouvons là le « Parnasse increvable » dont la compréhension s’ouvre sur ce paradoxe : la culture, dite « entièrement neutralisée, insignifiante », par ailleurs « transpire l’engagement moral ». Toute la culture ? Ici BD s’en prend à la « littérature engagée » (nous le suivons) pour lui opposer « un usage du langage dans les structures sociales où s’élabore l’action collective : en un mot la rhétorique ». J’en aurais préféré deux parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre. Que vient faire ici la rhétorique ? On aimerait que des exemples concrets viennent appuyer cette affirmation. Plutôt que d’y répondre l’auteur met en avant la figure du « Culturé », censée représenter tout ce que lui inspire de façon négative la culture. Ce portrait à charge n’est pas dénué de fondement ni de pertinence. Parler ici d’un « sentiment de supériorité morale et politique appuyé sur leurs diplômes » parfait ce portrait, mais en réduit néanmoins la portée. On voit mieux où BD veut en venir quand il en vient à opposer le mouvement des Gilets jaunes aux Culturés comme s’il n’y avait pas d’autres choix possibles. Cette digression inattendue faite, toujours en peaufinant le portrait à charge du Culturé, ce que répertorie alors l’auteur renvoie à l’une ou l’autre des formes de l’aliénation contemporaine sur le front culturel. Là, je ne peux que souscrire au propos de BD (en particulier, parmi d’autres exemples bienvenus, sur ce qu’il écrit sur les séries). Ce sont les pages les plus convaincantes de l’ouvrage. Mais en même temps les moins personnelles. Il est vrai que nous avions quitté la littérature…

D’un même intérêt, dans un registre plus intime, citons les pages autobiographiques durant lesquelles BD explique que, après son adolescence, il figurait parmi les étudiants progressifs et cultivés qui lisaient « les bons auteurs ». Son rejet ensuite étant à la mesure de son investissement préalable dans « le monde des intellectuels » et de la culture. D’où cette volonté de renverser les tables littéraire et philosophique dans Le Deuil de la littérature ? Mais nous avons pas fini avec la littérature lorsque l’auteur revient une fois de plus sur le « Parnasse increvable » à travers la figure de Flaubert. Pour, le citant, se demander qui lit encore les « grands auteurs » ? Et de répondre « ceux qui en ont besoin (les universitaires) ne serait-ce que pour faire les intelligents ». Ce qui est un peu court et ne correspond pas à la réalité : Flaubert étant évidemment lu en dehors de l’université. Cela valant également pour Baudelaire, Verlaine, Rimbaud et Mallarmé. La double explication qui suit, sujette aux raisons qui font « qu’un chef-d’oeuvre perdure » : à savoir l’intégration à l’idéologie de la classe dominante », et « l’intégration du nombre des auteurs que l’on étudie en classe » nécessite deux types de réponse. Premièrement, il y a quelque facilité ou impudence à reprendre la sempiternelle thèse de la récupération quand, pour se limiter au seul Rimbaud, ses poèmes trouvent que je sache toujours des lecteurs parmi les adolescents révoltés. Secondement, BD persiste à vouloir se situer uniquement sur le terrain de l’enseignement de la littérature.

L’auteur, dans les pages qu’il consacre à Flaubert, passe à côté de l’essentiel : l’homme au gueuloir qui entendait privilégier dans ses romans l’écriture artiste, ceci dans la continuité de quelques uns de ses grands devanciers, a du se résoudre à « inventer » le roman moderne (Madame Bovary) qui correspondait moins à ses goûts d’esthète, mais plus à son « talent d’écrivain » (ce qu’avaient compris ses amis). BD continue donc à se placer sur le seul échiquier de l’enseignement de la littérature lorsqu’il relève que, après Flaubert, cet enseignement « a proprement suivi le mouvement de la « dé-rhétorisation ». Il déplore sur un plan plus général qu’écrire passe de moins en moins par la maîtrise de cohérences techniques, et de plus en plus par le développement d’une langue propre. « L’oralité reflue ». En l’exprimant avec d’autres mots, je ne m’en plaindrais pas, bien au contraire. C’est la preuve par Rimbaud, Lautréamont (jamais cité), Mallarmé, Apollinaire, les surréalistes, etc., de ce qu’il nous importe de souligner pour le mieux : pas tant dans un hypothétique « meilleur des mondes littéraires » que depuis une volonté rimbaldienne de « changer la vie » qui entrait en relation avec celle de « transformer le monde ». En tentant de justifier son point de vue (que l’on peut résumer par « C’est malheureusement la fin de la rhétorique »), BD ne semble pas réaliser que la littérature qu’il fustige n’avait pas véritablement d’existence au sein de l’université (du moins jusqu’au milieu du XXe siècle) qui lui préférait une littérature plus conforme aux goûts de ceux que l’on peut prêter à l’auteur du Deuil de la littérature (qui prudemment ne cite aucun nom d’écrivain qui le corroborerait). On ne sait pas si BD en réécrivant ainsi l’histoire littéraire cède à une forme de révisionnisme inédite, ou si son analyse très a posteriori passe par perte et profit tout ce qui dans l’exposé des faits viendrait s’inscrire en faux contre ses analyses.

Reprenons le fil de sa démonstration pour mentionner que notre auteur se contente d’évoquer les réformes pédagogiques de 1872 et 1902 qui suppriment « progressivement les épreuves de thème latin et de composition de discours pour laisser la place à la version et à la dissertation ». On comprend mieux ce qui le chagrine, et ce qui fondamentalement le conduit à rejeter ce qu’il appelle « Littérature ». La difficulté avec BD étant, comme je l’ai suggéré, de savoir à quel époque se rapportent ses analyses. Parce que, après un « désormais » (qui signerait la fin des « Belles Lettres » et l’avènement de la « Littérature »), l’auteur se livre à un certain nombre de considérations (toujours du point de vue de l’enseignement) qui renverraient à notre monde contemporain. Sur ces questions pédagogiques, je ne saurait trop me prononcer, sans pour autant partager la dilection de BD pour le « vers régulier » (qu’il oppose à un « vers libre » particulièrement malmené dans son ouvrage). Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, mais cela nous ferait sortir du cadre de cette note de lecture sur Le Deuil de la littérature. Signalons cependant que notre auteur se plaint de voir se perdre toute « contrainte métrique » pour venir déplorer, cette perte actée, « la composition sans conviction de bouillie en vers libres ». Ce naufrage de la poésie dans le domaine scolaire doit selon lui être attribué – je vous le donne en mille – « à l’enseignement parnassien de la littérature » ! Enseignants du français, battez votre coulpe, vous avez depuis des générations introduit ce cheval de Troie parnassien qui n’a de cesse de contribuer au désastre de l’enseignement de la poésie ! Ainsi tout le mal viendrait d’une « démétricisation » de la poésie : Rimbaud, voire Mallarmé, puis plus tard Apollinaire, Cendrars, et les surréalistes en porteraient la responsabilité ? Le mot n’est pas prononcé, mais plus généralement BD s’en prend à ce qu’il est convenu d’appeler la modernité après Baudelaire. Pourquoi ne pas alors le reconnaître ?

L’une des dernières parties du Deuil de la littérature s’intitule « Modestes propositions ». Il conviendrait, l’auteur le réitère, de « renoncer à la Littérature, à la Philosophie ». S’ensuivent des considérations désabusées et désillusionnées sur ce thème à l’issue desquelles nous retrouvons la figure du « Culturé » : pour qui, en bon « petit bourgeois parnassien », la littérature et la philosophie ont encore de l’importance. Pourtant, quand une seconde fois BD vient se référer aux Gilets jaunes, ici comme réaction salutaire à l’avachissement du « Culturé », la suite à de quoi étonner… Parce que la seconde réaction à cet avachissement n’est autre que « le succès des livres de développement personnel » que l’auteur défend contre ce « clergé de l’intelligence » qu’incarnent les « Culturés ». Je crois comprendre que l’auteur ne se livre à cet éloge surprenant, voire comique des ouvrages de développement personnel que dans la mesure où cette « littérature » serait particulièrement méprisée par nos « Culturés ». Comment leur donner tort ?

Enfin, ceci et cela l’entraîne à se prononcer en faveur d’une nouvelle figure, celle du « Citoyen ». Il lui importe de la mettre en avant, de la doter des qualités nécessaires pour évidemment, on l’aura deviné, faire le deuil « d’une forme morte du discours, celle de la Littérature piégée dans l’esthétique parnassienne », et contester toutes les postulations du « Parnasse increvable ». BD en appelle alors à « la renaissance d’une parole politique pertinente » contre différentes formes d’asservissement contemporaines. Ceci, poursuit-il, à rebours « d’un néo-puritanisme militant dans l’art et la littérature », afin de « reconnaître sans mépris au divertissement la possibilité d’être une parole innocente, et non endoctrinement ou éducation morale ». On aimerait en savoir davantage… L’auteur n’a-t-il pas déjà quelque modèle en tête ? On n’en saura rien. Et rien dans les 110 pages de son livre ne permet de dessiner les contours de ce qui sous l’égide de ce divertissement-là pourrait advenir.

Nous en venons aux « propositions » annoncées. Elles comportent trois aspects : pédagogique, institutionnel, économique. À savoir, pour le premier, depuis une « évolution pédagogique et disciplinaire », la nécessité de privilégier un « enseignement rhétorique » au sujet duquel je n’ai pas d’avis particulier. Sinon cependant pour trouver caricaturale et peu convaincante l’opposition, d’une part, entre une « rhétorique générale » qui ferait « partie de ces compétences utiles à une existence de citoyens dans une société démocratique », et d’autre part, la Littérature et la Philosophie : qui renverraient elles à « une société de consommateurs approbateurs » ayant « trouvé place dans la démocratie représentative ». Ensuite, sur le plan institutionnel, « on pourrait demander la suppression des facs de Lettres et de Philosophie ». Pourquoi pas. Mais comment le concilier avec « l’enseignement de la rhétorique générale » dans le secondaire (il va de soi), mais également dans le supérieur ? Serait-ce vouloir supprimer le nom (honni) tout en conservant la chose ? Tout cela paraît plaisant, faute d’être sérieux. En tout cas, le raisonnement de BD le conduit à privilégier la figure du « formateur » au détriment de celle du « chercheur » (qui lui « échoue même à garder en vie les textes » qui correspondent à ses recherches).

Je cite entièrement le passage suivant : « Pour que le langage échappé à sa réification, il serait justement, me semble-il, plus pertinent d’assumer la possibilité qu’il soit marchandise ou service, et de sortir du déni du commerce de la Littérature. Libéré de son aura culturel, le texte retrouve une valeur d’usage en même temps qu’il acquiert une valeur marchande ; en d’autres termes, l’existence viable soutenant l’échange des discours est l’un des témoignages de la vitalité de la pensée et de sa pertinence dans une société ». Comment l’interpréter ? Il fallait donc durant cent pages s’évertuer à signer l’acte de décès de la « Littérature » et de la « Philosophie » pour en arriver là ! BD en donne un exemple concret à travers tout l’intérêt qu’il porte à la Loi Lang sur le livre, laquelle aurait le mérite de reconnaître « de facto la nature marchande du livre ». Puis, l’auteur renchérit sur l’exemplarité de cette loi sur de nombreux points. À croire que BD postule quelque prébende auprès de l’Institut du Monde Arabe ! Je ne voudrais pas caricaturer davantage l’auteur du Deuil de la littérature. Le livre est, certes, également une marchandise, et la formulation « une marchandise pas comme les autres » doit être étayée, j’en conviens. Pourtant, quand je lis (« C’est dans la production de marchandises que se construit le lutte de classe ») il me semble que BD va un peu trop vite en besogne : il manque assurément quelque chose dans ce raccourci. Plus loin, l’auteur cible plus particulièrement « la subvention publique », qui pour lui serait responsable « de l’état actuel du journalisme », ou de celui du cinéma, voire du théâtre. C’est beaucoup lui prêter même si la question paraît recevable. En tout état de cause les libertariens ou les libéraux bon teint ne pensent pas différemment.

À la fin de l’ouvrage, j’imagine que les lecteurs les mieux disposés à l’égard de ce qu’ils viennent de lire (à l’instar de Roger-Pol Droit dans un article du Monde) risquent de rester interdits, décontenancés ou un tantinet déçus devant la phrase suivante : « J’ai lié la survie de ce qui compte dans la Littérature et la Philosophie à l’émergence du RIC ». On dira que la montagne finit par accoucher d’une souris… Baptiste Dericquebourg se tire une balle dans le pied, et fait en quelque sorte litière de l’ambition d’un ouvrage qui mettait quand même la barre assurément plus haut. À moins de considérer que l’auteur, certainement plus espiègle que notre « note de lecture » ne le laisse supposer, se soit plu à nous adresser ce facétieux message : DE(RIC)QUEBOURG n’est ce pas…

Texte © Max Vincent – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.