Dans le dernier paragraphe de Fiskadoro [1], l’un des grands romans de Denis Johnson, on lit : « un rocher, une baleine, un lieu tout blanc à quoi s’accrocher », que je rapproche du chef-d’œuvre Moby Dick de Melville dont Johnson se souvient ici :

– La voilà qui souffle ! La voilà qui souffle ! Une bosse comme une colline neigeuse! C’est Moby Dick ! [2]

Et, en exergue de Moby Dick, dans le florilège de citations retenues par Melville :

Dans l’après-midi, nous vîmes ce que nous avions présumé être un rocher et qui se révéla être une baleine que des Asiatiques avaient tuée et qu’ils remorquaient à la côte. Ils semblaient vouloir se dissimuler à nos regards en se cachant derrière le corps de la baleine. (Les Voyages de Cook)

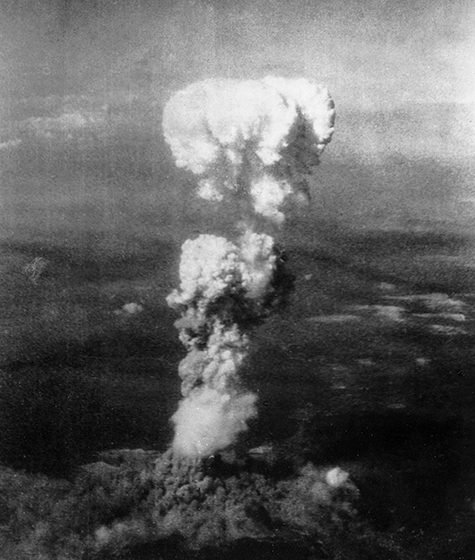

De Fiskadoro se détache « le Point Blanc […], l’Absolument Blanc, l’Éternellement Blanc, le Blanc Ultime du Nucleus, la Bombe Atomique » [3]. Cette blessure rétinienne, historique, symbolique, est l’une des matrices du texte. Ce blanc va littéralement irradier le roman. C’est d’abord une « bougie blanche » que le personnage de Park-Smith introduit dans la bouche de l’un des protagonistes – Mr. Cheung – après sa remémoration du flash atomique, qui s’apparente à une crise d’épilepsie où il risque l’étouffement :

Park-Smith lui avait introduit une bougie blanche dans la bouche pour lui maintenir la langue en place.

Et où l’on combat les effets du Haut-Mal atomique avec une simple bougie. Martin, le demi-frère de Cheung et de Park-Smith, se fait appeler « Cassius Clay Sugar Ray » [4], patronyme hexasyllabique qui fait rimer « Cassius Clay » (Mohamed Ali) à « Sugar Ray » (Sugar Ray Leonard). « Sugar » évoque le blanc de la canne à sucre dont il est question dans le tout premier paragraphe de l’oeuvre, « Ray » le rayonnement radioactif. Le blanc chez Johnson suggère celui chez Melville, blanc d’ivoire est l’embouchure de la clarinette de Mr. Cheung :

Serpents. Je vous charme. Et il porta son embouchure au blanc d’ivoire à ses lèvres en marmonnant quelques mesures d’Hindustan.

Blanc d’ivoire le front blanchi d’Achab dans Moby Dick :

J’ai été interloqué par son front ; il brillait comme un os blanchi.

Et la gueule de Moby Dick :

La blancheur nacrée tapissant l’intérieur de la mâchoire se trouvait à six pouces de la tête d’Achab et la surplombait.

Ainsi, Cheung le charmeur de serpent réincarnerait Achab traquant la baleine blanche, la gueule blanche du cachalot est associée au bec de la clarinette embouchée par Cheung. Cheung est aussi la baleine qui avale (ce qui rappelle la scène de l’épilepsie où une bougie blanche l’empêche de suffoquer). Comme dans Moby Dick, bouche-gueule prédatrice et proie échangent leur rôle dans le duo universel de la victime et du bourreau. Achab porte sur le corps une marque qui le coupe en deux ; il a perdu une jambe en affrontant Moby Dick, a fait d’un des os de la baleine une prothèse-trophée en ivoire [5]. Achab est lui aussi hybride.

Cheung est la proie du Point blanc atomique comme Achab est celle de Moby Dick. L’Atome, comme la Baleine, sont sacralisés ; ils focalisent le discours apocalyptique et eschatologique : Miss Chicago interprète les signes apocalyptiques du rêve de Belinda, qui a « pensé qu’un gros cachalot [la] mangeait, comme si que [sa] canine estaba la dernière dent qu’il avait dans la gueule » : Belinda devient Jonas, avalé par une baleine parce qu’il a désobéi à Dieu ; Belinda est aussi la baleine elle-même, toutes deux ont en commun la blancheur de la dent. Le bateau blanc construit par les Israélites, une communauté voisine de celle de Mr. Cheung, bateau qui « ne flotterait jamais » [6], répond au Pequod, baleinier du capitaine Achab.

Denis Johnson nourrit donc Fiskadoro d’allusions à Moby Dick. Je retiendrai aussi celles-ci : la figure du harponneur, chez Melville, s’appelle Daggoo, qui résonne avec le harponneur « Fiskadoro », « fisgador ». J’entends aussi la consonne [k] (que je souligne) : Ismaël va embarquer sur le Pequod avec le cannibale Queequeg, qu’il va apprendre à connaître ; le jeune Fiskadoro quant à lui est confronté aux Quraysh, où il subira la subincision verticale du pénis : écho possible de la marque sur le corps d’Achab [7]. Melville utilise l’image de la foudre pour illustrer la zébrure sur le corps d’Achab ; Johnson la reprend lors de la scène de l’orage qui effraie tout le monde :

On est en train de bombarder les Keys ! [8]

Le foudroiement atomique, la subincision, la zébrure mystérieuse sont autant de traces symboliques inscrites dans la chair vive, aux significations variées : rite initiatique pour Fiskadoro, qui devient un Quraysh ; état de l’homme à l’ère nucléaire, pour Cheung et son entourage pour qui chaque orage est commémoratif ; schize de l’homme Achab, obsédé par Moby Dick, au point de s’identifier au Seigneur qui tue le Léviathan dans le Livre de Job. Je reviens au dernier paragraphe du roman de Johnson :

Sombrant, la tête dodelinante, dans une sieste sous le dais de ses souvenirs, elle s’éveilla en sursaut et vit de nouveau la forme dans la brume des premières heures du deuxième matin, du troisième jour – un rocher, une baleine, un lieu tout blanc, sur lequel dormir, respirer. Et, dans cet état de veille, elle s’éveilla en sursaut. Et, s’étant ainsi éveillée, elle se réveilla.

Marie Wright, la mère de Cheung, fuit Saigon dans un hélicoptère qui va s’écraser en mer. Elle va survivre et échapper de peu à la noyade : c’est « la dernière des trois qu’on sortit de l’eau », le troisième jour. Le symbolisme du chiffre 3, associé au prénom marial, évoque discrètement la Trinité chrétienne, et rappelle le nom de code de la première explosion nucléaire, « Trinity » ; mais à la différence d’Achab, Marie ne se noie pas, elle n’est pas l’asiatique qui tue une baleine blanche, elle n’est pas non plus victime de la Blancheur du Léviathan, et doit son salut à la blancheur, fort humaine, d’un marin :

Parce qu’un marin avait sauté du bateau, ses pieds nus, tout blancs, pendant des jambes de son pantalon kaki. [9]

Denis Johnson revivifie Moby Dick, investissant cette Forme blanche, séduit par la puissance allégorique de l’affrontement entre Achab et Moby Dick, pour déployer sa fiction propre. C’est à cette lumière que je relis les dernières lignes de Fiskadoro, qui, dans leur glissement de cadre référentiel, troublent la saisie de ce qui y est dit. Alors, « sombrant, la tête dodelinante, dans une sieste sous le dais de ses souvenirs, elle s’éveilla en sursaut » s’inscrit dans le récit mené à la troisième personne, qui fait alterner les réflexions de Mr. Cheung et les souvenirs de Marie.

On revient ensuite, avec la phrase « et vit de nouveau la forme dans la brume des premières heures du deuxième matin, du troisième jour – un rocher, une baleine, un lieu tout blanc, sur lequel dormir, respirer », à l’époque d’avant la Catastrophe nucléaire, le jour de son sauvetage. La forme qu’elle revoit en souvenir, rocher, baleine, lieu tout blanc, est synonyme de salut. Ces deux séquences, éveil/souvenir, constituent une première unité. Nouveau glissement, d’une nature différente :

Et, dans cet état de veille, elle s’éveilla en sursaut.

Le deuxième éveil fait reculer le premier ; on change de cadre référentiel, les deux premières séquences éveil/souvenir s’éloignent, prennent les allures d’un songe, d’une veille onirique. La dernière phrase reconduit le procédé :

Et, s’étant ainsi éveillée, elle se réveilla.

On parvient donc à la toute dernière action du personnage, qui a fait passer les précédents éveils pour un rêve. Trois éveils, dont il n’est pas certain que le dernier soit véritablement le dernier. Le cadre référentiel importe moins, alors, que cette Forme blanche investie tour à tour par la Bombe atomique, les allusions à Achab et Moby Dick, la notion de sauvetage, « le bateau blanc, ou était-ce un nuage, [qui] venait chercher les Israélites » [10]. Les éveils répétés font écho au retour du même, propre au temps du mythe :

Mais tout a déjà connu une fin. Et tout va maintenant recommencer. De bien nombreuses fois. Encore et encore. Quelque chose s’en vient, quelque chose s’en va.[11]

Les premières lignes du roman évoquent d’ailleurs la difficulté à « s’imaginer que de tels événements se sont jamais déroulés dans le même univers que celui où l’on trouve les Keys de Floride ».

Fiskadoro est à première vue un roman post-apocalyptique. Il est pourtant irréductible à cette étiquette, dans l’ambition de se distancier de son siècle et du genre littéraire. L’histoire universelle et ses tragédies s’incarnent à hauteur de personnages dont on narre l’histoire à la manière d’un mythe. La violence inouïe de l’apocalypse nucléaire, qui apparaît d’abord comme le point de départ d’une nouvelle vie, constitue une fracture irréductible en un avant et un après ; sans éclipser pour autant la violence des guerres (celle du Vietnam, entre autres). Le fait nucléaire n’est certes pas minimisé, mais absorbé dans le temps cyclique du mythe où la Forme blanche est constamment réinvestie par la mémoire des personnages qui se souviennent grâce aux livres.

Fiskadoro célèbre la littérature ; il est, à la manière de Moby Dick, un roman métaphysique où ce qu’il faut harponner est la Forme blanche du sens.

Texte © Bruno Lecat – Illustrations © DR

De la littérature comme un art nucléaire est une série sur l’écriture dystonucléaire en 10 épisodes.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Fiskadoro (1985) traduit de l’américain par Marc Chénetier, Le Seuil, 1988, rééd. 10/18, 2001.

[2] Moby Dick (1851), chap. CXXXIII.

[3] Fiskadoro, op. cit., p. 61.

[4] Ibidem, p. 63.

[5] Moby Dick, op. cit., chap. XXVIII : « L’apparence sinistre d’Achab, sa marque blafarde, me troublaient si profondément qu’au premier instant je fus à peine sensible au fait que le sentiment envahissant de menace qu’il dégageait était partiellement dû à cette barbare jambe d’ivoire sur laquelle il s’appuyait à demi. Il m’était déjà revenu que ce pilon de morfil avait été façonné à la mer dans l’os poli d’une mâchoire de cachalot. « Oui, dit une fois le vieil Indien de Gay Head, il a démâté au large du Japon, mais comme pour son navire, il a remplacé le mât sans pour autant retourner chez lui à cette fin. Il n’est pas au bout de ses ressources ».

[6] Fiskadoro, op. cit., p. 138.

[7] Moby Dick, op. cit., chap. XXVIII : « Une marque fine prenant sa source dans ses cheveux gris courait en un sillon blême sur un côté de son visage […] descendait dans son cou basané […]. On eût dit la cicatrice verticale zébrant le fût altier et droit d’un grand arbre lorsque la foudre, précipitant sur lui sa flèche, n’arrachant nulle brindille mais creusant une cannelure dans l’écorce depuis le faîte jusqu’aux racines, avant de pénétrer dans la terre, laisse néanmoins l’arbre bien vivant dans sa verdure, mais marqué au fer. Personne ne peut savoir s’il était né avec sa marque ou si c’était la trace de quelque tragique blessure ».

[8] Fiskadoro, op. cit., p. 181.

[9] Ibidem, p. 250.

[10] Ibidem, p. 252.

[11] Ibidem, p. 251.