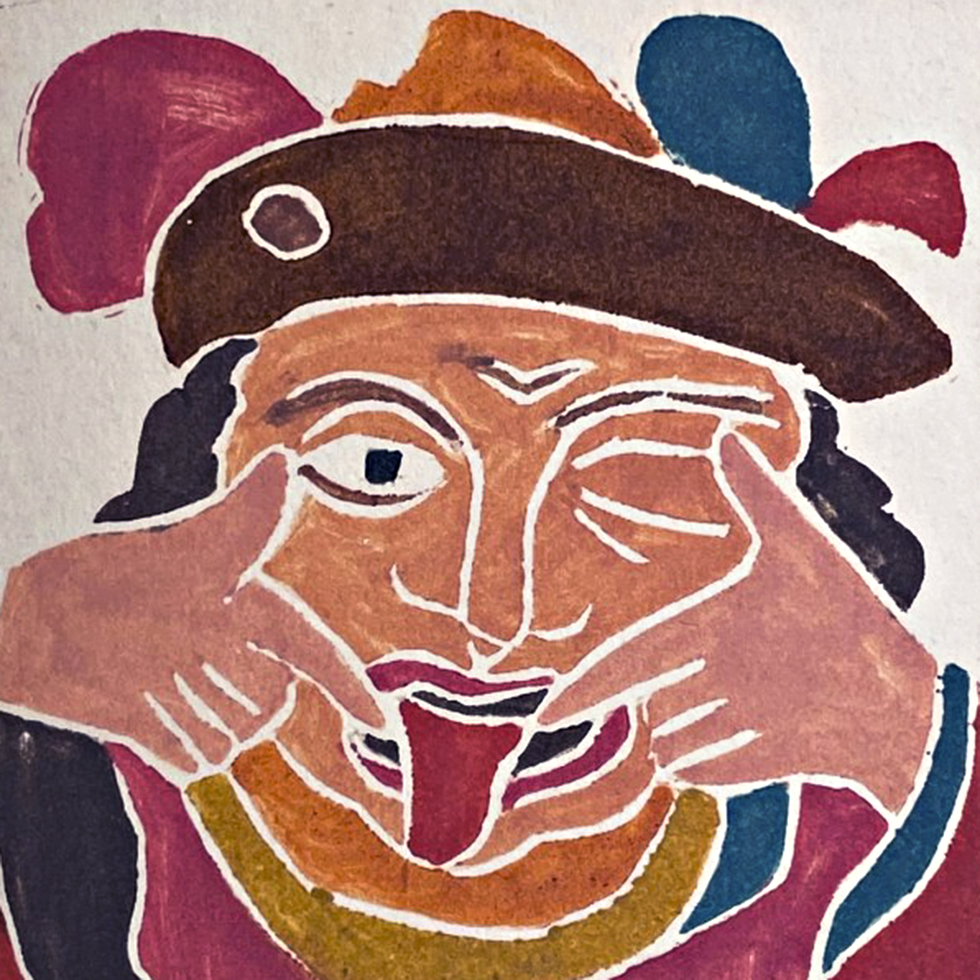

Avec ce premier livre, Grabide (L’Atelier de l’Agneau, 2024), Lambert Castellani fait irruption dans le champ de la poésie en faisant preuve d’autant d’énergie que de subtilité. Il faut dire que le personnage central, un dénommé « Grabide », figure aussi pantagruélique qu’ubuesque, manifeste un appétit démesuré envers tout :

– chère : pas forcément toujours de la meilleure qualité ;

– chair : il n’hésite pas à s’attaquer aux partisans du poétiquement correct ;

– mots : qu’il va jusqu’à faire exploser avec ses grandes dents, mon enfant.

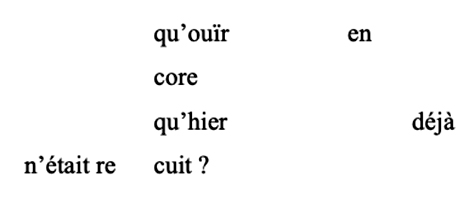

Ce qui le poussera, in fine, à se dévorer lui-même en glouton kamikaze. Si on constate, aussitôt, que l’orthographe a volé en éclats sous les coups de mâchoire de l’ogre susdit, cette écriture phonétique ne se limite pas à un travail strictement sonore car elle est le plus souvent à la recherche d’effets sémantiques à travers coupes et agglutinations : « s’aime patrès ou par momen paf / réquen » ; « inenveu au mondentier » ; « montalaitage » ; « pa voyan myopilori ».

En outre, tel son lointain cousin Grabinoulor, Grabide est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Cet affranchissement des conventions s’étend à la syntaxe où des structures à l’ancienne se mêlent étroitement aux formulations contemporaines : « Foin bocs, saucissons secs ou à l’ail : crie famine », alexandrin aux relents rimbaldiens, ou bien « faux-frère humain qui jamais vive » où l’on peut déceler des traces de Villon. Il en est de même avec le lexique dans lequel l’auteur touille allègrement toutes les sauces, du patois normand au langage publicitaire en passant par « des langues étrangères baragouinées » et des archaïsmes : « grabide : avide boulote onc biscot pluto beef cotcot ».

Quant aux références, contrairement à ce que laisserait croire une lecture trop rapide de cette langue « délabrée » (coucou Ersnt Jandl !), elles font également feu de tout bois, du savant au trivial – d’ailleurs, une annexe les indique sous la forme d’une liste hétéroclite où figurent aussi bien Cros, Ponge et Prigent que Manman (mère de l’ogre et/ou de l’auteur), Patrick Sébastien et Roche (Bobois) (sic). Enfin, Lambert Castellani, soucieux de la dimension visuelle du texte, met en œuvre différents procédés dans l’espace de la page : encadrements, alignements et espacements divers, pictogrammes suggestifs jusqu’à l’obscénité, taille des caractères et, presque inévitable ici, fréquent recours au gras… Bref, mine de rien, le corps de la langue est travaillé au point d’en être parfois englouti : « d’ bord c’ st d ffic le / m is on s’h b tue à t ut / mê e au m nqu ».

Et tout ça pour quoi ? En plat principal, le goinfre grabidesque veut bouffer de cette « vieille peau poésie » comme disait Jude Stéfan, qui, sous les vernis à la mode, laisse vite réapparaître le fond lyrico-fadasse de ses produits finis, désignés sous le joli nom de « pœdèmes ». Ces derniers envahissent le marché sous les ordres du « Génral Génreux », promouvant une poésie qui positive non stop, histoire d’être 100 % clean & cool à force d’aligner les clichés. C’est contre cette armée de défenseurs « du bilséan du bilveillan du bilseyant du tjs miE qui dipu ni wi ni nan ni mer2 mêmpa 2 tenzantan kipose pud question dpeur pudeur kréponse soi padbon ton » que l’énergumène Grabide va engager une lutte à la fois radicale et burlesque dont il ne sortira pas vivant lui-même. Cela dit, d’autres passages du livre font entrevoir une dimension plus personnelle, abordée sous l’angle exigeant du tragicomique, où l’existence n’est pas toujours facile à digérer :

Tout plein ras bord de vie intérieure à peine séparée de son terme par deux millimètres de derme moitié moins d’épiderme. La marmelade plein la marmite qui palpite c du vivant pas du pensant c la panse pansement ça fait du bien par où que ça passe les aliments ça remet d’aplomb c pas régime qui faut c de la chère pour tout un régiment : en avant Guingamp.

Cette boulimie tous azimuts tente donc de remplir les petits ou grands creux de l’angoisse, via non seulement le deuxième cerveau, mais aussi le premier grâce à l’écriture. À ce propos, si le sentiment d’échec est souvent au rendez-vous (notamment en raison d’illustres prédécesseurs, « la voix dézott » pesant lourd sur la langue de l’auteur), l’expression même de ce ratage finit par constituer une réussite :

Texte © Bruno Fern – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.