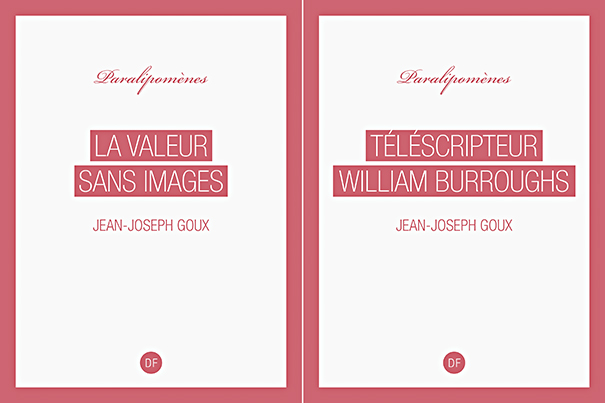

JEAN-JOSEPH GOUX s’entretient avec XAVIER BOISSEL à l’occasion de la publication de FRACTURES DU TEMPS (Des Femmes, 2014) ainsi que de LA VALEUR SANS IMAGES et de TÉLÉSCRIPTEUR WILLIAM BURROUGHS (D-Fiction, 2014) :

1 – Jean-Joseph, vous soutenez votre thèse de doctorat à Paris I sous la direction de Jean-Toussaint Desanti en 1987, c’est-à-dire tard dans votre parcours puisque vous êtes né en 1943. Pouvez-vous revenir plus précisément sur le déroulement de ce parcours qui vous a, par la suite, amené à quitter la France pour les États-Unis où vous êtes aujourd’hui professeur à l’Université de Rice (Houston, Texas) dans le Département d’Études françaises ?

À l’époque où j’étais étudiant en philosophie à Paris, à la Sorbonne, au milieu des années soixante, il y avait encore deux types distincts de doctorat, celui de 3e cycle, que j’ai passé en 1973 avec Yvon Belaval, Pierre Kaufman et Jean-Toussaint Desanti, en présentant comme thèse l’équivalent de Économie et Symbolique, et puis un autre doctorat que l’on passait beaucoup plus tardivement, le doctorat d’État, celui que j’ai passé en 1987, sous la direction de Desanti, un doctorat « sur travaux » qui comportait tout ce que j’avais écrit à cette date, présenté devant un jury de 5 membres dont Desanti comme directeur et Louis Marin, Sarah Kofman, Luce Irigaray, André Jacob. J’étais déjà professeur titulaire aux États-Unis, à Brown University, lorsque j’ai passé, en 1985 ce doctorat ès Lettres et Sciences humaines. Cette formule ancienne des 2 doctorats (dont le second avait et a gardé valeur d’habilitation) a disparu vers 1985 (sauf pour ceux qui étaient déjà inscrits) et a été remplacé par un unique doctorat d’Université suivi, éventuellement, d’une épreuve d’habilitation. Voilà pour l’essentiel de mon parcours. Je n’ai occupé en France que des fonctions d’enseignement très mineures, surtout chargé de cours à Vincennes, et à Paris VII, hormis un semestre comme maître de conférence à l’École normale de la rue d’Ulm, en 1974, faveur un peu exceptionnelle, je crois, pour quelqu’un qui n’était pas normalien, et que je dois à l’intérêt que Jacques Derrida et Louis Althusser avaient montré l’un et l’autre pour mes travaux dès 1968. Lorsque j’ai été invité à l’université de San Diego en Californie en 1979, j’ai accepté avec gratitude. Je suis arrivé à San Diego juste pour apprendre la mort de Herbert Marcuse qui y enseignait. Je suis resté deux ans comme professeur invité, puis un an à Berkeley, et j’ai ensuite obtenu un poste de titulaire, avec « tenure » à l’Université Brown sur la côte Est, à Providence, non loin de Boston. J’ai bénéficié énormément, je dois le dire, du puissant intérêt dont jouissait à ce moment-là, ce que les américains appelaient la « French theory ». L’accueil était merveilleux. Dans chaque département, que ce soit en architecture, en art, en littérature anglaise, ou française, en anthropologie, en études religieuses même, etc., il y avait des adeptes fervents de la théorie française. J’ai donné des conférences dans la plupart des grandes universités américaines, que ce soit Yale, Harvard, Stanford, Columbia. J’étais toujours surpris de voir que des étudiants, des professeurs, avaient lu ce que j’avais écrit. J’ai fait la connaissance de Fredric Jameson qui était à Yale à ce moment-là et qui avait mentionné élogieusement mon travail « Numismatiques » dans l’un de ses livres. Bien qu’enseigner aux États-Unis n’eût pas été pour moi, auparavant, un projet, une intention, j’ai trouvé des conditions de travail telles, que j’ai, peu à peu, été entraîné à y rester beaucoup plus longtemps que je pensais lorsque je suis arrivé à San Diego. Alors que je n’étais pas dans une situation très confortable en France, où j’avais combiné des enseignements de Lycée, de « chargé de cours » dans quelques Universités, etc., j’ai été – après seulement 3 ans outre-Atlantique en tant que professeur invité (San Diego, Berkeley, Montréal) – élu dans la très « preppy » et « Ivy League » Université Brown à Providence. Il est vrai que j’avais déjà publié quelques livres, dont certains étaient déjà traduits en plusieurs langues.

2 – Vous avez été directeur de programme au Collège international de Philosophie et professeur associé à l’École des Hautes Études en Sciences sociales (EHESS) ou encore intervenant à l’Institut des Hautes Études en Psychanalyse (IHEP) mais vous n’avez jamais été en poste dans l’Université française. Alors que vous apparaissez pourtant comme un des penseurs les plus importants dans votre domaine, vous êtes méconnu dans votre propre pays et ignoré des médias par rapport à d’autres intellectuels français dont les travaux paraissent pourtant bien secondaires! Le public français a ainsi rarement l’occasion de voir citer votre nom ou entendre parler de vos livres… Pourtant, dès 1973, Louis Althusser déclarait « tout l’intérêt [qu’il prenait] à votre effort audacieux et rigoureux, et toute l’estime [qu’il avait] pour votre pensée » affirmant : « Nous sommes engagés dans un temps où ce que vous faites nous importe à tous ». De même, Jacques Derrida déclarait en 1979 que vos travaux « représentent dans le champs des recherches françaises de cette décennie l’une des tentatives les plus originales et les plus cohérentes pour articuler ensemble les acquis les plus nouveaux de domaines aussi différents que la psychanalyse et la philosophie, la littérature et l’économie politique, la sémio-linguistique, toutes les disciplines du « symbolique »[…] ». À la fin des années 1980, Marcel Gauchet estimait lui-même que vos « Numismatiques » – publiés dans Tel Quel (n° 35 et 36, Automne 1968 et Hiver 1969) représentaient un « un texte-événement ». Que s’est-il donc passé ? Comment expliquez-vous cette situation qui, d’abord surprenante, apparaît très vite incompréhensible pour ne pas dire inexplicable ?…

Je n’ai jamais été en poste en France, avec des fonctions universitaires durables. Un peu « chargé de cours » ici ou là, à Vincennes, à Paris VII. Même à Vincennes, que j’ai vu se constituer, après Mai 68, je n’ai obtenu que des enseignements très transitoires. François Châtelet à qui j’avais demandé le renouvellement de ma fonction transitoire de « chargé de cours », m’avait répondu, dans une lettre par ailleurs très aimable qu’il ne pouvait m’assurer de rien, mais qu’ « on peut toujours rêver »… Je suis redevable cependant, comme je l’ai dit, à Derrida et Althusser de m’avoir donné pour un trimestre, en 1974, la fonction de maître de conférence à l’École normale, dont je n’avais jamais été l’élève, ce qui est sans doute un peu exceptionnel, comme je l’ai dit… Je ne veux pas revenir sur les « magouilles » compliquées de l’époque, mais il me semble bien qu’après la fondation de l’Université de Vincennes, Derrida a été mis sur la touche au profit de Foucault et Deleuze ; le fait que j’ai dû être marqué comme plutôt derridien a dû jouer un rôle négatif. Mais la raison de fond de cette mise à l’écart est plutôt à chercher dans ce que vous évoquez dans la question suivante.

3 – Votre travail repose sur une grande transdisciplinarité et s’inscrit de la sorte dans plusieurs champs à la fois, dont vous explorez méticuleusement les intrications depuis maintenant plus de quarante ans : économie, philosophie, psychanalyse et esthétique (littérature, arts plastiques). Comment parvient-on à articuler autant de disciplines ensemble ? Comment s’est opéré le choix pour vous de travailler dans et à partir de ces disciplines ? À quoi répond cette exigence sans cesse répétée de transgresser les frontières habituellement étanches entre toutes ces disciplines ? Quel lien profond unit la cohérence épistémologique de vos travaux ?

La transdisciplinarité que vous indiquez, la pluralité des champs dans lequel s’inscrit, dès le début, mon travail, est, ou à été, un très grand obstacle à une reconnaissance institutionnelle en France. Il y a des territoires disciplinaires très stricts que l’on ne transgresse qu’en prenant de gros risques. Cette articulation entre plusieurs champs résulte pourtant d’une démarche qui m’a paru aller de soi. C’est autour de la fonction symbolique et des notions de valeur (ou de sens) et d’échange (ou plus largement de substitution) qu’elle implique que s’est construit mon travail, constituée ma pensée. Bien que je sois complètement étranger (et même hostile d’une certaine façon) à la phénoménologie, je crois que le remarquable texte de Merleau-Ponty sur Mauss et Lévi-Strauss, que j’avais lu dans Éloge de la philosophie, a joué un certain rôle dans cette orientation, sans parler de ce que je connaissais déjà de Lacan. La transdisciplinarité, de ce point de vue, ne m’est pas apparue comme un effort épistémologique audacieux qui se surimposait à mes intérêts, mais comme impliquée en germe, par les notions dont je partais. Les cloisonnements institutionnels, dans cette démarche, s’effaçaient. Mes travaux n’entraient dans aucune case préétablie. S’il avait existé à cette époque, dans les universités, ne serait-ce que des départements de « communication », ou « information et communication », comme il en existe maintenant, j’aurais sans doute pu, à la rigueur, y trouver ma place, mais ce n’était pas le cas. Aux États-Unis, en revanche, le respect timide et bien institutionnalisé des frontières disciplinaires n’est pas aussi grand. On accepte facilement que quelqu’un « formé », prétendument, à telle ou telle discipline, se déplace vers une autre, si cela entre dans le mouvement de son travail. Une carrière comme celle de Gregory Bateson, par exemple, ou par ailleurs celle de Benoît Mandelbrot, serait impensable en France. Les « travaux », les publications, le jugement des pairs, les projets, davantage que la formation initiale, sont le gage de légitimité. Il n’y a pas ce fétichisme de la formation de départ que l’on trouve ici, et qui impose une fidélité à vie, dans une case préétablie, sans laquelle le travail ne sera pas considéré comme sérieux. Et l’on y accepte facilement l’idée que des champs nouveaux, des disciplines encore inconnues, puissent venir s’ajouter aux disciplines « anciennes ». Je dirais même que les doyens dans certaines universités pointues, sont à l’affût de ce type de déplacement et de nouveauté.

4 – Dans Tel Quel (n° 33, Printemps 1968), vous publiez « Marx et l’inscription du travail » où vous évoquez Mai 68. Cet article retentissant fera forte impression sur Jacques Lacan et Jacques Derrida. En effet, vous tentez dans cet article, d’articuler la critique de la marchandise par Marx avec la déconstruction du signe chez Derrida (celui de La Grammatologie). Comment, à l’époque de la rédaction de cet article (au cours de 1967 donc), situiez-vous votre travail critique par rapport aux autres marxistes et, notamment, par rapport aux althussériens qui étaient proches de Tel Quel ? Quelle a été la réception de cet article ?

L’écho que le texte « Marx et l’inscription du travail » a pu trouver provient évidemment du fait qu’il faisait entrer la percée sémiologique (y compris dans sa forme derridienne) dans l’économie et le marxisme. En cela, il anticipait de plusieurs années sur ce que Baudrillard appellera « une économie politique du signe », bien que l’angle d’approche conceptuel soit différent. Ce texte donnait un poids politique, une gravité économique, à des théorisations qui pouvaient apparaître inoffensives, ne touchant que le langage, les signes, l’écriture. En même temps, comme effet idéologique plus large, il apportait une justification à l’idée d’un parallèle entre avant-garde esthétique et avant-garde politique et, au-delà, il apparaissait anticiper ou exprimer le thème politique de l’union d’intérêt et d’action entre les travailleurs intellectuels et les travailleurs manuels, entre les étudiants et les ouvriers, ce qui correspondait tout à fait à une question qui allait être brûlante quelques mois plus tard, en Mai 68. J’ai écrit ce texte en décembre 1967, donc plusieurs mois avant les événements de mai. Si le texte « évoque » Mai 68, c’est au sens où il semble déjà mettre en place, suggérer, des idées qui vont éclater au grand jour quelques mois plus tard. J’ajoute que le texte répondait parfaitement à des préoccupations qui étaient celles de Tel Quel, de trouver un chemin qui ne fût pas celui de la vieille littérature engagée, directement politique au niveau du signifié ou du référent, mais d’une littérature plus expérimentale, préoccupée d’une révolution formelle. Avec l’homologie que je traçais, on pouvait concevoir une écriture subversive, une écriture d’« avant-garde » mais qui pouvait se placer aussi, par sa forme et sa recherche même, du côté du travail, de la production, sans devoir introduire au niveau de l’effet réaliste, une représentation sociale, politique, qui aurait répété les écueils de l’engagement sartrien ou du réalisme du deuxième Aragon. En ce qui me concerne, je n’ai jamais partagé l’engouement de certains pour Althusser. Ma lecture un peu approfondie de Marx s’est faite en même temps que j’assimilais les apports de la linguistique, de la sémiotique, du structuralisme, de la psychanalyse lacanienne. Le parti que l’on pouvait en tirer pour la lecture de Marx, d’abord avec la Contribution à la critique de l’économie politique, puis avec Le Capital, m’est apparu à ce moment-là. Je ne me sentais pas d’affinité particulière avec la lecture qu’Althusser faisait de Marx, contrairement à mes contemporains et amis de Tel Quel. Ni dans le style, que je trouvais inutilement pompeux, ni dans la pensée car je ne croyais pas vraiment à la « rupture épistémologique » dans ce domaine. L’idée d’une « science » marxiste naissant d’une rupture épistémologique à la Bachelard, comme la chimie sort de l’alchimie, ou l’astronomie sort de l’astrologie, m’apparaissait insoutenable dans un domaine où la composante idéologique, politique, restait à mes yeux irréductible. J’avoue que je ne ressentais pas le problème qu’Althusser cherchait à résoudre. C’est peut-être aussi parce que je ne vivais pas la question de « l’anti-humanisme » comme une question philosophique décisive, comme la génération d’Althusser, abreuvée des thèses de Garaudy ou peut-être de Henri de Lubac et de Calvez, ou d’autres. J’avais une grande admiration pour Hegel et il me paraissait important de comprendre le rapport Hegel-Marx. Je me souviens avoir lu avec intérêt, par exemple, les Études sur Hegel et Marx de Jean Hyppolite. Mais finalement, les « telquéliens » ont rapidement accepté, et loué, ce pont entre Marx et Derrida. Le texte a été inclus par Sollers dans Théorie d’ensemble paru en 1968. La notion d’« inscription du travail » résolvait un certain nombre de difficultés du mouvement et pouvait même devenir une directive littéraire et artistique. Le groupe de peintres de Support-Surface s’est engouffré les années suivantes dans cette piste qui permettait de combiner les innovations les plus formelles avec les prétentions politiques les plus crues.

5 – Comment en êtes-vous arrivé à cette formidable intuition d’arrimer le marxisme le plus critique à la déconstruction derridienne de la métaphysique du signe ? Aviez-vous connaissance du texte de Mustapha Khayati, « Mots captifs » (Internationale Situationniste, n° 10, mars 1966) et dont à l’évidence de nombreuses idées entraient en résonance avec votre propre article ? Le climat intellectuel de l’époque faisait-il que, quiconque était suffisamment armé sur le plan conceptuel, pouvait comprendre aisément que les mots travaillent ?

Je connaissais certains numéros du bulletin des Situationnistes et j’appréciais beaucoup leurs écrits. Je me souviens encore des couvertures métallisées de leur revue, de leur style péremptoire, tranchant et radical, par lequel ils renvoyaient dos-à-dos, avec un incroyable aplomb, presque tout ce qui comptait parmi leurs contemporains. Je n’ai pas souvenir du texte spécifique dont vous parlez, mais je ne peux pas exclure que j’ai pu le lire à cette époque. À propos des Situationnistes, je me souviens avoir parlé de leur mouvement très tôt à Sollers, qui ne le connaissait pas encore. Sans doute le climat intellectuel de l’époque facilitait la rencontre entre les notions de travail, de production et les notions que dégageait la sémiotique.

6 – Aux lendemains de Mai 68, précisément à l’automne, vous prononcez deux exposés dans le cadre d’une série de conférences publiques, repris ensuite dans la revue Tel Quel, sous le titre de « Numismatiques », qui marqueront donc des gens aussi différents que Jameson et Gauchet. Vous y abordez la question plus large de la formation des équivalents généraux et de leur hégémonie. Cet exposé précise et approfondit le texte « Marx et l’inscription du travail », mais l’on peut affirmer qu’il est en quelque la matrice de tous vos travaux. Vous l’avez même remanié et publié à nouveau, dans Renversements, un essai paru aux éditions Des Femmes en 2009. Pouvez-vous revenir sur ses enjeux théoriques et les résonances qu’ils ont encore dans vos travaux actuels ?

L’insistance sur la question de l’échange dans le champ de la philosophie, du marxisme, de la linguistique, de l’anthropologie me semblait requérir une nouvelle conceptualisation. On pouvait voir au travail, chaque fois, une certaine opération d’échange, mais en un sens élargi, que la notion de substitution, de « à la place de » que Derrida, par ailleurs, explorait, pouvait permettre de mieux cerner. Il y avait une perte et un remplacement, il y avait une absence et une re-présentation, etc. De plus, cette capacité fondamentale de substituer, pris en un sens très extensif – qui pourrait inclure l’échange simple (le donnant-donnant), mais aussi la compensation, l’indemnisation, le remplacement, etc., toute forme du « à la place de », y compris la représentation -, me semblait renvoyer à la fonction symbolique dans son principe même. Il fallait produire un équivalent et, donc, faire appel à la capacité radicale de retrouver ou reconnaître le même (même sens, même valeur, même forme, etc.) dans des réalités objectales très différentes. Sans cette capacité radicale aucun échange ne pouvait avoir lieu et aucune valeur ou aucun sens, ne pouvaient être posé. On se trouvait donc au cœur d’une capacité qui, sous ce concept élargi, était aussi au cœur de la formation du rapport à l’autre dans la communication, la représentation, le langage, mais aussi dans les opérations de la morale, du droit, de l’économie, de la religion où un « mode de substituer » est toujours au travail. L’ensemble des sciences humaines semblait pouvoir trouver, en ce noyau, un point de rattachement, tout en révélant leur rapport à la philosophie. L’exigence, dont vous parlez, de transgresser les frontières de plusieurs disciplines, provient de ma conviction de départ que la fonction symbolique, si on la pense en ces termes élargis, est au cœur non seulement du langage et de la pensée, de la représentation en général, mais aussi de l’altérité et de l’échange, et donc de la société. On voit par ailleurs que les questions les plus métaphysiques de la philosophie, comme celles de l’être et de l’un chez Aristote, peuvent s’interpréter comme des « effets » de cette fonction symbolique. C’est à partir de cet arrière-plan – qui donne à l’échange et à la valeur un sens beaucoup plus vaste que celui que le mot même de « commerce », au siècle des Lumières, suggérait, que j’ai abordé l’analyse fondamentale de Marx qui ouvre Le Capital sous le nom de « genèse de la forme monnaie ». Il faut se rappeler qu’Althusser avait voulu exclure de sa lecture du Capital cette genèse de la forme monnaie, qu’il jugeait trop hégélienne ! Le Capital se trouvait alors amputé de l’extraordinaire séquence structuralo-génétique par laquelle il commence. C’est d’elle dont je suis parti, en montrant que cette séquence à la fois génétique et structurale qui conduit, en plusieurs phases, à la constitution d’un équivalent général, la monnaie, pouvait s’étendre à d’autres domaines que l’échange économique. Autour des notions de mesure, de loi, d’étalon, se jouait un principe de structuration beaucoup large que celui de la monnaie, principe qui impliquait des notions de souveraineté, de hiérarchie, etc. On pouvait déceler ces notions ailleurs que dans le plan de l’échange des biens, et tous ces plans pouvaient présenter une certaine homologie structurale. Certains aspects de la conception de Lacan qui restaient peu explicites, prenaient plus de consistance à partir de cette notion d’équivalent général. On retrouvait même chez Marx, à propos de la monnaie, les catégories de l’imaginaire du symbolique et du réel que Lacan avait élaborées en partant d’un autre champ. C’est ainsi que je formulais que si la Monnaie est l’équivalent général des biens (des produits), le Père est l’équivalent général des sujets, le Phallus l’équivalent général des objets (de pulsion), le Langage l’équivalent général des signes. Un même principe d’institution symbolique, au sens large, puis de domination hiérarchique, pouvait se retrouver chez tous ces signifiant-maîtres. Bien sûr, la question de leur mise en cause pouvait, et devait, se poser. Cette mise en cause, voire ce renversement, entrait en résonance directe avec la contestation qui accompagnait les événements de Mai 68, année donc de la première parution du texte qui expose cette théorisation. Le courant féministe, particulièrement, qui naissait à cette époque comme mouvement autonome, trouvait dans cette analyse, une expression théorique des thèses politiques et culturelles de son combat. Comment penser cette contestation des équivalents généraux ? Je reste au prise avec cette question difficile. Il est clair que la réponse se trouve dans le mouvement de restitution, de prise en compte, de ce que l’abstraction échangiste, qui se fonde sur le même, laisse choir, oublie, écarte. Mais cette réponse philosophique large (qui renvoie aux notions de matière, de production, de différence, d’altérité, d’indérivable, de « réel », etc.) nécessite d’être chaque fois spécifiée. À partir de cette mise en place, mon travail se poursuivit suivant différents angles, mais qui renvoyaient toujours aux notions de valeur, d’échange, d’équivalent général. Certaines œuvres littéraires, comme Les Faux-monnayeurs de Gide, m’apparurent comme un champ d’application, et en quelque sorte de « vérification », des homologies que j’avais dégagées dans « Numismatiques ». J’y retrouvais une crise exemplaire des équivalents généraux autour des trois thèmes simultanés de la fausseté du père, de la fausseté de la monnaie et de la fausseté du langage. Je voyais sur cet exemple, et sur beaucoup d’autres, comment la conception du langage que se construit une époque (à travers sa philosophie, sa « linguistique », comme sa littérature) est très parallèle au régime des échanges monétaires dominants. En particulier, le phénomène monétaire de l’inconvertibilité se retrouve dans le soupçon porté sur les pouvoirs représentationnels du langage que ce soit chez Saussure, Wittgenstein, Valéry, ou Derrida et auparavant dans la rupture qu’a connue la représentation (picturale, littéraire), avec l’abstraction. Je devins attentif aux métaphores économiques et monétaires que l’on trouve dans les textes philosophiques et littéraires, qui révèlent beaucoup d’une conjoncture d’ensemble plus ou moins impensée. D’où mes relectures de Balzac, Zola, Gide, Ramuz, mon intérêt pour l’imaginaire économique dans ses rapports aux productions esthétiques et ses connexions avec la philosophie. La postérité de Condillac dans l’économie néo-classique de Walras et l’influence étonnante de Walras sur les deux Gide (l’oncle économiste et le neveu, auteur des Nourritures terrestres), comme sur Valéry, m’ont mis sur la piste de toute une configuration qui correspond au développement de l’économie libérale et à la formation d’un imaginaire nouveau du capitalisme. Le sujet-consommateur désirant et le modèle boursier des valeurs (qui dépasse le champ de la valeur économique pour atteindre l’éthique et l’esthétique) appartient à cette grande configuration dans laquelle nous sommes pris de plus en plus, et dont la profonde crise actuelle nous oblige à prendre toute la mesure pour viser à son dépassement. Par exemple, avec Les Nourritures terrestres d’André Gide, on voit exemplairement comment l’ultra-libéralisme économique de Walras (qu’il connaît par son oncle Charles Gide) se conjugue avec un projet éthique libertaire, sous l’égide du désir. Je retrouve ainsi, avec la question de la valeur et de sa « frivolité » dans l’imaginaire actuel du capitalisme, qui ne connaît, à la limite, que des valeurs de type boursier, c’est-à-dire volatiles, fluctuantes, flottantes, décrochées de toute « convertibilité », le noyau constituant de mes préoccupations sur l’échange et la valeur, mais dans des conditions historiques nouvelles.

7 – Votre travail trace donc « le champ d’une « économie symbolique » ». Votre premier livre s’intitule d’ailleurs Économie et symbolique : Freud, Marx (Seuil, 1973) mais, à l’époque, il y avait une conjonction de coordination entre ces deux termes… Pouvez-vous nous expliquer ce que nous devons entendre exactement par ces termes sans conjonction ? Cette « économie symbolique » a-t-elle des accointances avec le « capital symbolique » tel qu’il a été défini, dans les années 1980, par Pierre Bourdieu ? Il semble qu’il y a eu chez lui aussi cette volonté d’explorer les « homologies » entre champs spécifiques. Certes, son travail d’investigation est d’abord circonscrit à la sociologie, pour autant, on retrouve dans ses travaux les mêmes résonances que dans certains des vôtres ; ainsi, dès 1971 – donc dans les années où vous commencez à explorer les liens structuraux entre économie et symbolique – Bourdieu publie (dans L’Année sociologique, la revue fondée par Émile Durkheim) un article intitulé « Le marché des biens symboliques », et plus tard, en 1977, dans sa revue, Actes de la Recherche en Sciences sociales, un article dont le titre est « La production de la croyance : contribution à une économie des biens symboliques » ; on sait qu’il use abondamment du lexique économique pour éclairer nombre de phénomènes sociaux : « capital symbolique », « capital économique », « capital culturel », « capital social », « marché », « intérêt », « échange », « investissement », « calcul », « concurrence », « offre et demande », « agent », etc. Dans Ce que parler veut dire (Fayard, 1982) dont la parution est quasi concomitante à celle des Monnayeurs du langage (Galilée, 1984), votre troisième essai, il n’hésite pas à parler de « monopole » et même « d’économie des échanges linguistiques » ; comment vous situiez-vous alors par rapport à ses travaux et à sa posture ? Ce rapprochement que nous distinguons entre vos travaux respectifs, au-delà de leurs enjeux intrinsèques – élucidation à partir du paradigme weberien des mécanismes de domination chez Bourdieu, dévoilement des renversements successifs qui travaillent l’ordre symbolique chez vous – vous semble-t-il pertinent ? Ou bien considérez-vous qu’ils se différencient profondément, et pourquoi ?

Bourdieu ne pense pas en terme d’homologies, mais bien d’identité. Pour lui, la relation linguistique, par exemple, n’est pas l’homologue d’un marché, elle est un marché, avec ses profits, ses pertes, ses ruses… De ce point de vue, Bourdieu a une conception entièrement pragmatiste du langage. C’est un instrument, un outil, une arme. Le langage se réduit à jouer son rôle d’instrument dans un rapport de force, à gagner ou perdre des points dans une lutte, une lutte pour le pouvoir qui est finalement une lutte économique. On dirait que toute relation au langage et aux autres doit se penser sur le mode de l’entretien d’embauche, où il s’agit, après la conversation, d’obtenir le job… Sinon, c’est raté, il faudra corriger les fautes, s’adapter à la réalité, c’est-à-dire la loi du plus fort, du dominant. On pense aussi au passage d’un examen, ou mieux d’un concours, où pour avoir une bonne note et réussir, il faut comprendre exactement ce que l’on attend de vous et se plier au maximum aux exigences de l’institution (sans révolte ni états d’âme). N’est-ce pas, encore une fois, ce qu’on pourrait appeler « le complexe scolaire » de Bourdieu qui ressort ? Je ne nie pas qu’il puisse y avoir quelque chose de cela dans l’usage du langage. C’est sans doute vrai pour certaines situations. Mais, il y a aussi autre chose. En ne prenant pas en compte l’homologie, qu’il rabat sur une véritable identité, Bourdieu manque quelque chose qui est le rapport entre des niveaux de pratiques différents, qui ne se réduisent pas à la logique économique elle-même, mais qui ont chacun leur logique propre, qui peut être homologue à la logique économique sans être économique. Comme lorsque les Évangiles, par exemple, disent qu’il faut préférer les trésors qui sont dans le ciel, à ceux que l’on amasse sur cette terre. Avec une telle comparaison, on n’est pas dans une relation économique, en tout cas pas au premier degré. On est dans la métaphore. C’est finalement le travail de la métaphore que Bourdieu ne peut saisir. Et, c’est pourtant, selon moi, ce travail obscur de la métaphore à travers divers plans des pratiques humaines, qui détient la clé de la cohérence ou de l’incohérence sociétale, avec les contradictions, les décalages, qui peuvent rendre compte des luttes, des oppositions, du jeu des idéologies et des imaginaires, etc. Et des articulations entre les projets, les rêves, et la réalité pure et dure. En collant d’une façon pragmatiste à la réalité brute, on aboutit facilement à une conception « cynique » qui est tout à fait celle de l’idéologie bourgeoise, et qui ne peut prendre aucune distance avec elle. Je suis frappé de voir combien les analyses sociologiques faites par Bourdieu trouvent un écho immédiat dans les esprits les plus prosaïquement et cyniquement « bourgeois », sans qu’une faille critique, une distance contestataire, une négativité oppositionnelle puissent s’insinuer. N’importe quelle « bourge » coquette, ou « fashion victime » lisant les journaux féminins et se promenant dans les magasins et dans les rues, fera elle-même du Bourdieu « sauvage », du Bourdieu-sans-le-savoir ; elle pourra, mieux que Bourdieu, déchiffrer les codes vestimentaires de la saison, les rattacher à des « classes » sociales, réelles ou supposées, percevant les plus minces signes de distinction, traçant des frontières instables mais pourtant rigoureuses et sévères entre le « cheap » et le « chic », le in et le out. Et il y aura là, dans la combinaison complexe du désir de se distinguer et du désir d’appartenir, aucune place, bien entendu, pour une vraie contestation possible. J’ai souvent l’impression que les analyses de Bourdieu, pour remarquables qu’elles soient, tombent dans cette même logique. On ne voit plus où pourrait se trouver la faille, la fissure, qui mettrait en cause ce déterminisme absolu de l’explication et laisserait la place à une liberté contestatrice…

8 – Dans vos travaux, la « valeur » prend plusieurs directions selon les champs que vous explorez. En économie politique, une première à double paradigme : la « valeur-travail » et la « valeur-désir » ; une deuxième qui est celle des « valeurs morales » (vous expliquez que c’est l’œuvre de Nietzsche qui propose une inversion et une transmutation totale des valeurs) ; enfin, une troisième, « esthétique » : dans les années 1870, avec la révolution picturale de l’Impressionnisme, une certaine idée de l’art s’effondre, laissant libre court au jeu du sujet et de la sensation (ce « jeu du je » que vous avez parfaitement mis en lumière dans le champ littéraire, chez Gide, notamment). Ces trois conceptions de la valeur (économique, morale, esthétique) entrent en « congruence » (terme que vous affectionnez) et c’est cette révolution axiologique – le triomphe de la « subjectivité », désormais seul étalon de toutes les valeurs – qui permet d’expliquer, selon vous, bien des phénomènes contemporains. En revenant sur ces trois « qualités » de valeurs, pouvez-vous nous dire s’il faut définitivement abandonner toute critique marxienne de la valeur ? D’après-vous, en sommes-nous arrivés à une relativité irréversible des « valeurs morales » ? Pourquoi? Serions-nous donc condamnés à faire preuve de « frivolité » pour reprendre le titre de votre cinquième essai : Frivolité de la valeur. Essai sur l’imaginaire du capitalisme (Blusson, 2000) ?

Si je remonte au noyau constituant de ma recherche, je trouve une interrogation sur la valeur et sur l’échange. Cette interrogation m’apparaît alors comme un levier capable de traverser la plupart des champs ouverts par les sciences humaines, et de les relier à la philosophie. J’avais observé que la notion de valeur, au-delà, ou à côté, de ce que l’existentialisme sartrien en avait fait, se retrouvait chez tous les philosophes qui, à cette époque, m’importaient le plus : chez Hegel dans la philosophie du droit (la valeur comme compensation, réparation, indemnisation), chez Marx bien sûr, avec l’économie politique (la valeur d’échange et la valeur d’usage), chez Nietzsche qui voyait, au départ, le rapport de la notion de valeur avec la pesée, la mesure, puis s’est posée la question « que vaut la vie ? », chez Freud (la valeur libidinale), chez Saussure (qui tentait de penser la valeur en linguistique par le recours à la valeur monétaire), et aussi chez Mauss indirectement, dans son analyse du don et du contre-don. Sans minimiser les différences, voire les antagonismes entre ces positions, il me semblait nécessaire de chercher ce que pouvait livrer cet appel multiple à la notion de valeur. En s’attachant à la notion de valeur dans le champ des théories économiques, mais aussi morales et esthétiques, il était visible qu’un glissement avait eu lieu d’une certaine conception « objective » et « universaliste » de la valeur (d’origine platonicienne et que les Lumières maintenaient) à une conception subjective des valeurs dans les trois champs que vous mentionnez. Pour en arriver à la question de la valeur chez Marx et de la différence entre la valeur-travail de Marx et la valeur-désir de Walras, peut-on abandonner simplement la notion de valeur-travail qui vient de Smith et Ricardo et que Marx a reprise ? C’est une question névralgique et d’une portée considérable, une question sur laquelle une grande prudence est nécessaire car les enjeux sont multiples, aussi bien politiques qu’économiques. Toutefois, j’ai été frappé de retrouver récemment chez Marx, un passage surprenant où il affirme que la détermination de la valeur des produits par le temps de travail appartient à une certaine époque de l’histoire des sociétés, à l’économie bourgeoise, mais n’est pas quelque chose d’universel. Il ne faut pas considérer, comme certains économistes, « la forme bourgeoise du travail comme la forme naturelle éternelle du travail social ». Penser, par exemple que le pêcheur et le chasseur primitifs échangent poissons et gibier proportionnellement au temps de travail matérialisé dans ces valeurs d’échange, serait un anachronisme. Le pêcheur et le chasseur primitifs ne se réfèrent pas aux tableaux d’annuités ayant cours à la Bourse de Londres en 1817 écrit Marx plaisamment (dans les premières sections de la Contribution à la critique de l’économie politique, consacrée à la marchandise). Sans oser affirmer péremptoirement que nous entrons dans une période de l’histoire des sociétés qui périment complètement cette « loi » de la valeur-travail, je constate que nombre de phénomènes économiques ou sociétaux contemporains se décrivent beaucoup mieux par la « subjectivité » des valeurs. Les phénomènes boursiers, cette « économie casino » dont parle Keynes, en sont un bon exemple. Je vois aussi que la distinction faite par Ricardo entre les biens reproductibles (qui relèvent de la loi de la valeur-travail) et les biens non-reproductibles (comme les objets d’art, les objets de luxe, etc.) qui n’en relèvent pas, mais dont le prix dépend du « caprice de ceux qui ont envie de les posséder » est de plus en plus importante aujourd’hui, non seulement comme phénomène idéologique, mais aussi en terme même de poids économique. Demandons cela à Bernard Arnault, François Pinault ou aux héritiers de l’Oréal. On voit que les plus grandes fortunes françaises actuelles se construisent dans les domaines où les « marges » du profit jouent sur la valeur imaginaire, sur cette part de subjectivité des valeurs que la mode et le jeu de la distinction sociale sont là pour stimuler, et non pas sur le temps de travail nécessaire à la production comme à l’époque de la houille, de l’acier, de la filature, des chemins de fer, avec comme conséquence le fordisme et le taylorisme. C’est cet ensemble de manifestations contemporaines que je repère comme « frivolité de la valeur » dans le capitalisme d’aujourd’hui. Il se pourrait donc bien que l’on sorte de l’époque où la détermination de la valeur dépend fondamentalement du temps de travail, détermination qui n’appartient, selon Marx lui-même, qu’à une certaine époque de l’économie bourgeoise. Elle laisserait, peu à peu, la place à un autre mécanisme et une autre conception de la valeur, ce qui expliquerait aussi un certain nombre de phénomènes socio-politiques. La question du capitalisme « postmoderne » et du rôle décisif de l’innovation créatrice dans le capitalisme actuel serait en concordance avec ce changement. D’une façon plus générale, la question du fondement des valeurs se pose d’une façon de plus en plus aiguë. Nous rejoignons, ici, la question du « nihilisme» que Nietzsche a ouverte, c’est-à-dire de la dévalorisation des valeurs les plus hautes. Nous voyons aujourd’hui, de mieux en mieux, comment les valeurs qui semblaient le mieux ancrées dans les conditions de la vie en société, s’effritent. En même temps, nous voyons aussi se reconstituer des nouvelles valeurs, où la réaffirmation, dans des conditions nouvelles, de valeurs anciennes. D’un côté, il y a une certaine frivolité des valeurs et, de l’autre, une exigence nouvelle qui est innovatrice, mais qui réactive aussi parfois des archaïsmes. C’est surtout pour tout ce qui tombe dans le domaine marchand et de type boursier, dans tout ce qui est atteint par le paradigme économique, que se développe cette frivolité. Un exemple tout récent me vient à l’esprit. Après l’allocution du Président de la République à la télévision, on entend dire, par certains journalistes, que l’audience a été bonne puisqu’elle a représenté « trente pour cent des parts de marché » ! C’est tout à fait incroyable et scandaleux de réduire l’auditoire des citoyens qui écoutent le discours d’un Président de la République à des parts de marché sur l’audimat !

9 – Dans Frivolité de la valeur, vous expliquez ainsi que l’extension de la logique boursière à l’ensemble des valeurs éthiques et esthétiques a porté le capitalisme là où il en est aujourd’hui. Toutefois, vous soulignez que cette extension ne remonte pas aux années 1960 et au développement de « la société de consommation », comme il est coutume de l’entendre dire mais, bien plus tôt, c’est-à-dire un siècle auparavant… Or le plus étonnant, ce n’est pas tant que l’on puisse en effet en trouver l’existence chez les théoriciens de l’économie (Proudhon, Walras, Pareto, Charles Gide) que chez les écrivains eux-mêmes (Vallès, Zola, Péguy, Valéry, André Gide, neveu du précédent, Larbaud, Roussel, etc.) dont l’imagination littéraire s’est en effet emparée de ce modèle boursier ; l’un des chapitres de votre dernier essai (Fractures du temps, Des Femmes, 2014) que vous consacrez à L’Argent de Zola, éclaire parfaitement cette idée. Est-on déjà en face d’un modèle de storytelling, à savoir la machine romanesque a-t-elle ici, à sa manière, développé le formatage des esprits à la réception de ce modèle boursier des valeurs ? Et de façon plus étendue, partagez-vous la thèse de Carla Benedetti du « restyling », ce processus qui selon elle fait que l’esthétique conditionne la production industrielle, conférant à la marchandise une « valeur ajoutée », thèse indirectement étayée par Hal Foster dans Design & Crime (Les Prairies ordinaires, 2008) ?

Il me semble qu’il y a deux problèmes différents dans ce que vous évoquez. D’une part, l’adéquation, la congruence, entre l’imaginaire littéraire et les pratiques économiques et, d’autre part, ce que j’ai appelé de mon côté l’esthétisation de l’économie politique. En ce qui concerne l’adéquation ou la congruence, je ne crois pas que l’on puisse dire que l’imagination littéraire, ou la machine romanesque se soient « emparées » du modèle boursier, afin de « formater » les esprits à sa domination. Il me semble que l’on a, ici encore, le phénomène très obscur et très peu conscient des effets des pratiques économiques sur l’imagination littéraire et du travail des écrivains pour exprimer le monde dans lequel ils vivent. Mais, par ailleurs, on a un autre phénomène, moins général, plus récent, qui tient à l’esthétisation de l’économie qui est visible avec le rôle grandissant de la publicité, du marketing, des mass media, des « communicants », de tout le travail de « persuasion clandestine » selon l’expression lancée dès les années cinquante par Vance Packard. Ce phénomène, depuis, n’a cessé de s’approfondir, de s’affiner, donnant une importance grandissante aux effets conscient ou inconscient de l’image et confirmant que le consommateur achète une « image » davantage qu’un produit, ce qui donne un rôle très grand à l’esthétique, au sens large, dans la production industrielle. Ce phénomène déborde malheureusement, aujourd’hui, de plus en plus, sur la sphère du politique, et le citoyen, lui aussi, est traité comme un consommateur d’images.

10 – Évoquons à présent Jean Baudrillard… Lecteur attentif de Marx, il est l’un des rares, comme vous, à avoir poussé la logique de l’homologie entre « forme-signe » et « forme-marchandise » même si dans les années 1980, il rejettera le concept d’ « échange symbolique » sur lequel il s’appuyait. Vous dites d’ailleurs dans votre avant-dernier essai, Le Trésor perdu de la finance folle (Blusson, 2013), dans un très beau chapitre qui lui est consacré, qu’il serait un « Rousseau qui ne parviendra pas à écrire, ou ne voudra pas écrire, un nouveau contrat social ». Pour autant, peut-on affirmer que vos approches, dans leur cadrage épistémologique, sont similaires ?

Mon point de départ sur les rapports entre économie et sémiotique, dès 1968, quelques années avant Baudrillard, est très différent de l’approche qui a été la sienne. Je suis parti de l’homologie structurale entre monnaie et langage, et non pas de la question de l’objet dans la société de consommation. Pour moi, cela a débouché sur une conception généralisée de la logique de l’équivalent général. Avec « Marx et l’inscription du travail », j’avais développé la double homologie entre signifiant et valeur d’usage, d’une part, et signifié et la valeur d’échange d’autre part. Il y a un jeu ou un travail du signifiant (valeur d’usage) qui a des effets de sens et ils peuvent entrer dans un échange, une communication (valeur d’échange). Dans l’idéologie communicative et idéaliste c’est le sens qui est toujours privilégié (valeur d’échange, surtout actualisée dans la parole) tandis que le travail du signifiant (l’écriture, le jeu combinatoire et matériel des signifiants) est oublié, exclu. C’est en cela que je prolongeai Derrida, mais aussi Lacan sur la prééminence du signifiant, et j’entrai en résonance avec les écrivains de Tel Quel qui luttaient contre l’idéalisation du sens faite au détriment du travail de l’écriture, par l’effacement de la fabrique du texte. Cette homologie de structure conduisait à établir un parallèle entre le trinaire sémiotique d’origine stoïcienne et saussurienne signifiant / signifié / référent et le trinaire économique monnaie / valeur / marchandise. J’ai éprouvé par la suite la fécondité et la pertinence de ce parallélisme, dans tous les cas où une métaphore philosophique ou littéraire, ou une comparaison d’économiste (de Turgot à Tobin !) mettait en jeu le rapprochement entre langage et monnaie. Dans ce parallèle, la valeur d’échange et le signifié sont homologues (c’est la face immatérielle, intelligible pour ainsi dire) tandis que la valeur d’usage et le signifiant (c’est la face visible, matérielle) sont aussi homologues. Je ne vois pas que l’on puisse échapper à ce parallèle. Je pouvais dire, paraphrasant à la fois Marx et Saussure : de même que la marchandise est une réalité à double face, valeur d’usage et valeur d’échange, le signe est une réalité à double face, signifiant et signifié. En même temps, je dénonçais les illusions liées au « trinaire » sémiotique signifiant / signifié / référent qui laisse penser qu’il y une scission complète entre signes linguistiques (parole) et signes quelconques du monde (référent) comme le système commercial et capitaliste établit un abîme entre la monnaie et les marchandises. Baudrillard est parti d’une préoccupation complètement différente : l’objet de consommation comme signe. Il reprend l’affirmation de Barthes selon laquelle tout usage se transforme en signe de cet usage. La valeur d’usage d’une automobile est d’être un moyen de locomotion. Mais cette prétendue valeur d’usage devient immédiatement un signe (de prestige, d’opulence, de distinction, etc.). Baudrillard aboutit, d’une façon qui ne me paraît pas toujours très probante, et qui me paraît même assez confuse, à une conclusion homologique exactement inverse à la mienne. Pour lui, la valeur d’usage est homologue au signifié et la valeur d’échange l’homologue du signifiant. J’avoue rester perplexe. Et, de fait, Baudrillard n’a pas pu aller très loin avec cette homologie qu’il détruit, on peut le remarquer dans son texte, à mesure qu’il la pose, et il me semble qu’il l’a abandonnée rapidement dans ses écrits postérieurs à Pour une économie politique du signe, qui est d’ailleurs un très beau titre et un très beau programme, mais qu’il n’a pu réaliser.

11 – Cependant, vous vous démarquez radicalement de Jean Baudrillard et, notamment, de son économie politique de la valeur d’usage à laquelle vous reprochez d’être encore « ère d’une métaphysique naturaliste du besoin ». Pourriez-vous éclaircir ce point de divergence qui nous semble fondamental ?

Baudrillard est resté focalisé du début à la fin sur un modèle d’économie « primitive », archaïque, celle que décrivait Mauss et qui fascinait Bataille. L’idée que l’échange authentique est du type potlatch, avec don et contre-don et qu’il faut retrouver, aujourd’hui encore, ce type d’échange, au-delà de toute conception moderne de la valeur d’échange, a été l’utopie anthropologique qui a hanté Baudrillard. Il y a un rousseauisme irrémédiable de Baudrillard, une utopie primitiviste qu’il oppose désespérément, comme une radicalité à potentiel révolutionnaire, à toute notre modernité. Ce n’est pas le « bon sauvage », mais c’est ce qu’il appelle l’ « échange symbolique », la relation de prestige « donner-rendre », telle que l’anthropologie la décrit dans des sociétés à économie pré-monétaire. Je ne nie pas qu’il y ait une leçon à la fois éthique et économique à tirer de ces économies dites « primitives », mais en même temps, il faut bien reconnaître que nous sommes loin de leurs pratiques : l’initiation pubertaire, l’échange des femmes entre les clans, les rituels du masque et du tatouage, les pratiques sacrificiels qui leur sont contemporains, nous sont devenus étrangers. Il est difficile d’isoler de toute cette totalité anthropologique, le seul « échange symbolique », surtout si l’on ne trouve plus dans notre société, pour l’illustrer, que le pauvre exemple du cadeau de Noël… Pour répondre plus directement à votre question, je reproche à Baudrillard d’avoir simplifié et caricaturé à l’extrême la notion d’usage et de valeur d’usage que l’on trouve chez les économistes classiques. Contrairement à ce qu’il croit, ils n’ont pas une conception naturaliste du besoin. L’usage, l’utilité, tel qu’ils l’entendent ne sont pas limités à un utilitaire élémentaire. C’est Baudrillard qui projette sur eux une conception métaphysique et utilitaire du besoin, mais cette conception est introuvable chez les économistes classiques, y compris Marx, et plus encore néo-classiques. En cela, Baudrillard se donne la partie trop belle en prétendant pourfendre une conception naturaliste du besoin qui n’existe que dans son esprit. Pour Jean-Baptiste Say, par exemple, « l’utilité est la qualité qui fait désirer un objet » et tous les économistes classiques ou néoclassiques sont d’accord avec cela. Ce qu’est ce désir n’a pas à être spécifié. Il peut être de tous ordres. C’est ce qui fait la force du capitalisme.

12 – Dans Les Iconoclastes (Le Seuil, 1978), votre deuxième essai, vous écrivez que Marx et Freud sont les « fils infidèles mais indubitables du Judaïsme », en cela qu’ils s’inscrivent directement dans l’héritage de l’interdiction mosaïque de la représentation ; vous dites qu’ils ont tous les deux à leur façon tenté de déconstruire « l’énigme iconique », l’un sur le versant économique, l’autre sur le versant psychique ; y a-t-il selon vous un lien entre judaïsme et philosophie du soupçon ?

Il me semble qu’une « philosophie du soupçon » commence à se chercher dès avant le XIXe siècle, chez Cyrano de Bergerac par exemple, d’une façon un peu sauvage, chez La Rochefoucauld très clairement, et surtout chez Helvétius qui perçoit très bien comment les désirs les plus crus ou les intérêts les plus égoïstes se dissimulent derrière la haute estime que l’on affecte pour les vertus morales. Mais, il semble que l’arrière-plan religieux qui a formé Marx, puis Freud (et qui a certainement agi sur eux malgré leur notable « émancipation »), leur a donné une capacité particulière à percevoir un plan dissimulé, ou même inconscient, derrière les fantasmagories de l’idéologie ou les images exubérantes de la vie psychique. Il y a une certaine distance et décalage par rapport à l’imagerie sociale ou psychologique dominante qui a dû jouer un rôle dans l’herméneutique soupçonneuse qui est la leur. J’ai été frappé, entre autres, par le rôle que joue la métaphore du hiéroglyphe chez l’un et chez l’autre. Marx parle du hiéroglyphe de la valeur, Freud compare les rêves à des hiéroglyphes. Dans les deux cas, il faut dépasser cette apparence immédiate, sortir d’Égypte en quelque sorte, pour découvrir une loi qui se situe au-delà de cette apparence hiéroglyphique : la loi de la valeur par le temps de travail chez Marx, la loi du désir derrière le contenu manifeste chez Freud.

13 – Vous avez pu rappeler le rôle important du féminisme dans la contestation des « équivalents généraux » à la fin des années 1960. Pouvez-vous revenir, pour nos lecteurs, sur cette contestation des « équivalent généraux » en nous explicitant ce que vous entendiez dénoncer précisément à travers cette expression à l’époque et si, aujourd’hui, celle-ci – soit dans son emploi théorique, soit dans son application politique – ne débouche pas in fine sur une sorte de relativisme ontologique ?

Répondre complètement à votre question supposerait un long rappel de mes recherches qui ont débuté vers la fin de 1967, où j’ai commencé à utiliser d’une façon extensive la notion d’ « équivalent général » qui provient de l’analyse que fait Marx de la forme monnaie des échanges économiques. Pour le dire au plus vite, je me suis aperçu que cette notion, et le processus à la fois structural et génétique qui la sous-tend pouvait s’étendre à d’autres domaines que la monnaie. Si la monnaie est l’équivalent général des marchandises, car toute marchandise peut exprimer sa valeur en monnaie, d’une façon très homologue les signes de la parole (les signes phonétiques) peuvent être considérés comme les équivalents généraux des autre signes, car en eux s’expriment, se représentent, se condensent, le sens de tous les autres signes (au sens très large). Parallèlement, j’ai considéré le Père comme l’équivalent général des sujets, et le Phallus, tel que Lacan le définit et le situe, comme un équivalent général des objets (de désir). Or, le rapport entre l’équivalent général (qui fait fonction, de mesure, d’étalon, de régulateur, etc.) et les formes relatives (les marchandises, les signes non-phonétiques, les objets partiels, les sujets ordinaires, etc.) est un rapport hiérarchique, un rapport de domination et de sacralisation. Marx dit que la monnaie devient le dieu des marchandises et cette expression pourrait s’appliquer aux autres domaines où se forme un équivalent général : la parole (ou logos) est sacralisée par rapport aux autres signes (objets, images, gestes, etc.) du monde. Et de même, le Père et le Phallus. La fonction mesurante et régulatrice, se transforme en une fonction de domination hiérarchique. L’étalon unique, unitaire, est idéalisé et sacralisé, et il instaure une souveraineté. Cela pose d’ailleurs aussi la question de l’Un dans ses rapports avec le Multiple, et bien d’autres questions philosophiques et politiques. Dans ces années soixante, avec un bel esprit utopique, et quelque peu anarchisant, le renversement de tous les types de hiérarchie apparaissait comme souhaitable, comme une condition de plus grande liberté. C’est ainsi que j’envisageais le « renversement » de tous les équivalents généraux, ce qui induisait une critique du logocentrisme, du phallocentrisme, du patricentrisme et de cette sorte de « monétaro-centrisme » que constitue le capitalisme. Vous voyez que, lorsque je concevais et commençais à écrire (un peu avant Mai 1968), mon texte « Numismatiques », qui exposait cette conception et ce programme et qui fut publié en septembre 1968 dans Tel Quel, j’étais tout à fait en phase avec les événements. C’est à ce moment, d’ailleurs, que le terme de « phallocentrisme » (qui se trouve chez Lacan, au moins une fois) commença a être employée avec une connotation de revendication culturelle et politique. Bien sûr, c’est dans une certaine situation de blocage culturel, avec la vive contestation qu’elle pouvait entraîner, que cette conception trouvait une portée stratégique. Et aussi, dans une situation de surchauffe théorique et idéologique où des apports multiples ne demandaient qu’à se synthétiser. « Vous avez trouvé ce que tout le monde cherchait », m’avait déclaré Derrida après avoir pris connaissance de « Numismatiques ». Je pense qu’il voulait dire que « tout le monde » (c’est-à-dire principalement dans un périmètre qui allait de l’École normale à Tel Quel, et peut-être un peu au-delà !) cherchait à conjuguer Marx, Freud, Lacan, les théories du symbolique, etc., dans une théorie unitaire et contestatrice. Derrida, ensuite, a mis plusieurs années à tenir compte des effets philosophiques et politiques de ce moment. Ce n’est qu’en 1972, quatre ans plus tard, avec la publication de Marges de la philosophie que surgit le mot-valise de « phallogocentrisme » dans l’introduction « Tympan » (p. XVII) de ce livre. Et, c’est aussi à ce moment, dans ses entretiens, qu’il parle, à propos des oppositions conceptuelles majeures de la métaphysique, de la nécessité de renversement d’une hiérarchie, ce qu’il refusait explicitement dans ses entretiens de 1967, comme « dérisoirement mystificateur » (cf. Positions, p. 22 ). Pour revenir à votre question : d’un côté, il me semble que ce texte (« Numismatiques »), dans sa radicalité, correspond à un moment significatif et incontournable, un moment politique et philosophique, celui de la critique de la pensée par valeur que l’économie induit et étend. D’un autre côté, il ouvre sur des difficultés considérables. Certes, il fallait penser un renversement des centralités monopolistes et autoritaires dans tous les domaines, un renversement qui puisse déboucher sur le multiple, le divers, le pluriel, l’hétérogène, le réticulaire. La critique de l’universalité abstraite qui efface l’individuel était à l’arrière-plan. De ce point de vue, le dépassement des équivalents généraux n’est pas plus utopique que la critique par Lévinas de ce qu’il appelle « la tyrannie de l’universel et de l’impersonnel », critique à laquelle cet espoir de dépassement pourrait être rapproché par certains côtés. Cependant, je reconnais que la vie sociale dans un au-delà radical des équivalents généraux, est difficile à penser, et peut-être impossible et dangereuse. La fin des équivalents généraux est une utopie, ou peut-être bien l’utopie elle-même, comme on peut s’en apercevoir en relisant Thomas More ou, mieux encore, Cyrano de Bergerac chez qui j’ai retrouvé plus tardivement, avec surprise, toute la série des équivalents généraux, accompagnée de leur mise en cause, sur un mode satirique. Depuis les années soixante, de grands changements sont apparus. Ce qui était, à cette époque, attendu comme contestation, mise en cause, renversement, dépassement, a si bien eu lieu, que ce qui était envisagé comme perspective souhaitable, apparaît maintenant comme une description exacte de la situation actuelle, situation extrêmement problématique où d’autres difficultés surgissent, liées justement au démantèlement de ces équivalents généraux dans leur forme classique et complète. La question du père, par exemple.

14 – Il faut souligner que vous avez joué un rôle important dans la théorisation du féminisme puisque vous avez élaboré ce concept de « phallogocentrisme » dans une grande proximité avec les travaux de Jacques Derrida, à tel point qu’on a pu parler, dans ces années-là, d’un « gouxo-derridéisme ». Qu’entendiez-vous également exprimer à travers lui à l’époque ? Ce concept a-t-il lui même des accointances avec la « domination masculine » telle qu’elle a été théorisée par Pierre Bourdieu à la fin des années 1990 ?

La critique du phallocentrisme (et de son parallèle le logocentrisme), était bien sûr une mise en cause des pouvoirs masculins. C’était la forme philosophique et abstraite d’une critique qui trouvera de multiples points d’application dans des domaines variés et suivant des méthodes multiples. Un nouveau féminisme (qui poursuivait et approfondissait les buts d’un féminisme plus ancien qui va de Flora Tristan à Simone de Beauvoir) a surgi dans la foulée de Mai 68 (avec la création du MLF particulièrement) et les théorisations qui ont émergé en 68 et parmi elles, celles que j’apportais très tôt, ont joué un rôle important dans sa naissance et son développement.

15 – D’après vous, existe-t-il un lien direct entre l’élaboration théorique de cette époque et un certain féminisme contemporain, celui qu’on pourrait rattacher aux cultural studies ? Comment considérez-vous le féminisme contemporain tel qu’il s’illustre outre-Atlantique avec des représentantes comme Judith Butler, Avital Ronell ou encore, pour la France, des personnalités aussi différentes que Marcela Iacub ou Virginie Despentes ? Ce féminisme a-t-il à vos yeux un mérite ? Lequel ? Pensez-vous que le combat pour les femmes a encore une réelle influence sur la société, sur les débats de sociétés – donc sur les programmes politiques – ou n’a-t-il d’autre fonction que de créer des domaines de recherches artificiels ?

Bien sûr, le lien existe. Mais, en ce qui me concerne, je ne me reconnais pas dans les développements récents que vous mentionnez. Ces développements me semblent des caricatures abusives, inutilement extrémistes. Aux États-Unis, il y a un féminisme universitaire qui est complètement coupé des revendications légitimes des femmes américaines, et qui n’a plus aucune prise sur la réalité, et aucune attache dans la plus grande partie de la société. C’est un jeu intellectuel, soumis à la surenchère du marché universitaire. On pourrait comparer cela à une bulle financière. La façon dont Judith Butler, qui ne manque pas de virtuosité conceptuelle, se voit conduite, à mesure qu’elle avance (un peu à tâtons, et sans trop de scrupule théorique), de faire son autocritique, est bien significative d’une certaine hâte philosophique, qui tient en partie à une assimilation trop rapide et incomplète des questions qu’elle prétend trancher, et peut-être à sa volonté de provocation.

16 – Finalement, le problème du « féminisme » (ou « des » féminismes) aujourd’hui n’est-il pas moins le genre, le féminin, le masculin, etc., que ce qu’avait pressenti Günther Anders dès 1956, à savoir la colonisation des sujets par la marchandise ? En effet, aujourd’hui, il semble qu’indéniablement, les rôles sexuels sont soumis à de profondes mutations et que la sous-traitance des activités sexuelles ou familiales n’en est qu’à ses débuts car l’invention du « service » va constamment de pair avec la transformation du « sujet », sujet merveilleusement flexible pour les adeptes de la théorie du genre, mais toujours plus susceptible d’entrer dans la logique de la sectorisation de marché, ce que n’importe quel adepte du marketing a bien compris tandis que la critique gender ne semble pas, pour sa part, l’avoir bien saisi…

Je n’irais pas jusqu’à réduire le « féminisme » qui a déjà une longue histoire, à cet aspect de « colonisation des sujets par la marchandise ». Il est indéniable qu’une grave inégalité et une profonde injustice ont marqué longtemps les rapports hommes / femmes et que le féminisme est né de cette injustice, comme le marxisme est né des conditions d’exploitation de la classe ouvrière au milieu du XIXe siècle. Cela dit, le marché, aujourd’hui, a su s’emparer de cette cause, et de toute la question du « genre ». La flexibilité des rôles sexuels ouvre incontestablement un vaste créneau aux industries de la mode, du luxe et de toutes les professions du « relationnel », etc.

17 – Dans votre quatrième essai, Œdipe philosophe (Aubier, 1990) qui a donné lieu à un colloque en 1994 – suivi d’actes (Les Travaux d’Œdipe, L’Harmattan, 1997) – vous dénoncez certaines vues de la psychanalyse freudienne, notamment quand Freud fait de l’Inconscient une forme à laquelle il donne un contenu universel, identifiable et nommable (la tendance parricide et incestueuse d’Œdipe) par laquelle il prend le risque de devenir Œdipe lui-même et de donner naissance à un nouveau monstre. Comment a été reçue votre critique dans les milieux psychanalytiques ? Avez-vous été attaqué, compris, moqué ? Que pensez-vous des attaques contre la psychanalyse en général et contre Freud plus en particulier ? Estimez-vous que la psychanalyse est une pratique datée et qu’à ce titre, elle est aujourd’hui dépassée ? Que pensez-vous de sa mise en concurrence avec les nouvelles formes de thérapie plus « performante », plus « concrète » dans le soin, comme les TCC et, au regard des besoins et des moyens des personnes, cela vous semble-t-il souhaitable ?

Le colloque dont vous parlez consacré à Œdipe philosophe, a été organisé par des psychanalystes praticiens qui ont trouvé que ce livre ouvrait des pistes à côté des chemins battus, freudiens ou lacaniens. Il y a donc eu un accueil positif, certes, restreint mais encourageant. Je dois dire que le livre a eu plus d’écho à l’étranger qu’en France, sans doute à cause de l’influence lacanienne très forte dans notre pays. C’est l’un de mes livres les plus traduits. Il l’a été aux États-Unis (où il a été désigné par la revue Choice comme l’un des meilleurs livres de l’année dans le domaine des Sciences humaines), il a été traduit en espagnol par un éditeur argentin, il a été traduit en japonais et il est en train de l’être en Corée du sud, etc. Il y a donc un intérêt certain pour ce livre, surtout en dehors de France. Ici, cependant, des psychologues de l’adolescent ont été intéressés par la question de l’initiation que pose ce livre. La disparition des cadres traditionnels de l’initiation masculine conduit l’adolescent à réinventer, à improviser, des formes d’initiation, dont le piercing, le tatouage, le tailladage, la drogue, les défis dangereux, etc., sont des modalités. Tout se passe comme si l’absence du rite institué, hérité, conduisait spontanément à une invention de substitution. Mon interprétation du mythe d’Œdipe à partir d’un mythe-type d’initiation permet de mieux comprendre ces phénomènes, car le mythe-type d’initiation masculine peut laisser prévoir où se situent les carences, les remplacements, les distorsions. Œdipe aussi est un héros qui n’entre pas dans le mythe-type d’initiation ; il le déplace, le détraque, et c’est pour cela qu’il nous apprend quelque chose. Mais à condition de comparer, point par point, son destin avec le destin du héros-type. La pratique de la psychanalyse peut certainement évoluer, et des avancées nouvelles apparaître dans la théorie et dans la technique. La « vraie » cure psychanalytique, selon le protocole classique, est quelque chose de long, de douloureux, d’asservissant et à l’issue incertaine. Il est souhaitable, évidemment, que ce processus puisse être allégé. Dans certains cas, comme les phobies, certaines techniques différentes semblent efficaces, au moins comme complément, pour réorienter, reconstruire, les associations d’images négatives. L’attaque de Michel Onfray (car je suppose que c’est à lui que vous faites allusion) me semble manquer son but. Ce n’est pas une attaque ad hominem, qui peut mettre en cause et transformer la théorie psychanalytique. Savoir si Freud a couché ou non avec sa belle-sœur, m’est complètement indifférent et ne change rien à la théorie psychanalytique. C’est une critique « people » de la psychanalyse, tout à fait dans l’air du temps. Mais, la psychanalyse, même si on veut la critiquer, mérite un peu mieux.

18 – Dans Renversements (Des Femmes, 2009), vous revenez sur Mai 1968 et les mouvements et idées qui ont transformé les sociétés occidentales. Cet ouvrage se présente sous la forme d’un ensemble de textes à teneur philosophique, psychologique, sociologique, économique et historique qui analysent cette époque de contestations et de ruptures profondes. Pour vous, les projets culturels et politiques actuels découlant de cette période ne cessent de développer leurs conséquences aujourd’hui, que ce soit les mouvements féministes, la sensibilité environnementale ou les rapports intersubjectifs. Ne pensez-vous pas que nous assistons cependant, depuis deux décennies environ – la césure pouvant être repérée dans ce que François Cusset a appelé « le cauchemar des années 80 » – à une régression très concrète de ces projets (notamment avec le retour de postures réactionnaires, religieuses, raciales, sociales, sexistes, etc.), voire à une restauration ? Seriez-vous d’accord avec Gilles Deleuze et Félix Guattari qui démontraient finalement – du moins pour la société française – que « Mai 68 n’a pas eu lieu »… et qu’il restait, précisément, un horizon d’attente ?

Je persiste à penser que Mai 68 a été une césure culturelle considérable. Il y a un avant et un après. Bien sûr, par rapport aux immenses espoirs qu’il a pu faire naître, aux changements radicaux qu’il projetait, aux nouveaux styles de vie personnels et collectifs dont il pouvait rêver, Mai 68 est resté comme un horizon d’attente, un projet irréalisé. Une retombée a eu lieu, une réaction, un désenchantement. Mais, c’est le destin de toutes les « révolutions » d’entraîner des réactions hostiles, des oppositions, et de ne pas pouvoir réaliser entièrement ce qui semblait être promis. Ceci est d’autant plus vrai de Mai 68 que la dimension utopique, la part de rêve, d’imaginaire déchaîné, d’irresponsabilité assumée, de « folie », y était très grande. C’était, au départ, un mouvement de la jeunesse étudiante contre le monde adulte et conformiste. Voyez les slogans. On est davantage dans le surréalisme que dans le réalisme. C’est d’ailleurs une des grandes originalités de Mai 68 de sembler être le mouvement anti-hiérarchique d’une classe d’âge, les jeunes, contre une autre, les adultes, les « pères » et tout ce qui s’y rattache. Il est certain que, dans ces conditions, l’épreuve du réel ne pouvait être que cuisante. Il y a cependant des avancées indubitables qui restent ineffaçables, que ce soit le mouvement des femmes, la sensibilité écologique, les rapports interpersonnels – et même, certains aspects plus secondaires comme la décentralisation, le renouveau des régions qui s’affranchissent de l’aimantation de la capitale. Dans ces domaines, nous vivons encore dans l’après-coup de Mai 68 (y compris avec des caricatures, des excès dogmatiques et rigides). Évidemment, on peut s’étonner que des domaines particulièrement névralgiques en Mai 68, comme l’école, l’enseignement, ne semblent pas avoir bénéficié d’un changement réel, peut-être justement parce que ces domaines ont été trop exposés aux turbulences de cette époque.

Venons-en à votre intérêt pour les arts plastiques. Il y a plus de vingt ans, vous publiez « L’art et l’argent, vers une nouvelle “Iconomie” » (Art Press, n° 165, janvier 1992), dont les thèses ne cessent de se confirmer de jour en jour… Ainsi, une installation récente qui ravale l’ancien trader Jeff Koons au rang d’artiste quasiment pré-moderne, illustre cela parfaitement : l’artiste allemand, Hans-Peter Feldmann, en tant que récipiendaire du prix Hugo Boss, a reçu 100.000 $. Dans le cadre de son exposition personnelle à la Fondation Guggenheim, il a ainsi choisi d’afficher le montant exact sur les murs de la galerie dans une accumulation de billets de 1 dollar. L’art contemporain s’affiche ici dans sa pure littéralité, sa simple équivalence, l’évidence de sa tautologie « doll’art », réalisant mot pour mot le fantasme de Warhol, qui affirmait : « J’aime l’argent sur les murs. Supposons que vous soyez sur le point d’acheter un tableau à 200.000 dollars. À mon avis, vous feriez mieux de prendre cet argent, d’en faire une liasse, et de l’accrocher au mur. Quand on vous rendrait visite, la première chose qu’on verrait serait l’argent au mur ». N’avez-vous pas le sentiment qu’avec cette œuvre de Hans-Peter Feldmann, la boucle (moderniste) est bouclée ?

Je suis surpris moi-même de cette temporalité lente de l’histoire récente des arts plastiques. Il y a déjà plus de vingt ans, j’avais esquissé des thèmes que je reprends dans L’Art et l’argent paru il y a quelques années, et qui sont devenus d’une actualité brûlante. Je parle d’ « actualité brûlante » car quelque chose semble bouger. La conscience de l’absurdité du marché de l’art actuel, l’inquiétude qui saisit certains des professionnels les plus pointus de ce domaine, l’intervention des artistes eux-mêmes, comme celui que vous citez, dans cette conjoncture spéculative insensée, sont de plus en plus marqués. Mais, seul un éclatement spectaculaire de la bulle spéculative du marché de l’art contemporain pourrait changer en profondeur les choses. Le paradoxe est que les crises financières, jusqu’à présent, semblent renforcer chaque fois (au bout du compte) ce marché plus qu’elles ne le déstabilisent. L’enrichissement accéléré de la fraction la plus riche des plus riches, paraît appeler ce jeu de risque et de prestige dont l’art contemporain est devenu l’enjeu. Il ne reste plus qu’à comprendre ce qui reste d’ « art » dans cet enjeu.

20 – Est-ce forcément naïf de croire que les arts plastiques – et plus particulièrement encore la littérature – sont des arts d’avenir ? Est-ce inconséquent de penser qu’ils sont d’ailleurs les seuls aujourd’hui à pouvoir nous apporter des réponses tangibles à notre « existence », à inventer notre futur, à nous offrir cette ambition folle de construire un monde meilleur, à faire émerger une humanité enfin véritablement… humaine… ce qu’ont complètement échoué à réaliser les religions, la politique et le capitalisme qui s’essaient de se les réapproprier sans cesse, sans y parvenir forcément… Bref, si loi du marché est devenue la loi de l’art, n’est-il pas possible d’imaginer, un jour, que l’art puisse devenir la loi du marché ?

J’avais choisi comme exergue à l’un des textes qui composent mon livre Accrochages, conflits du visuel, une phrase tirée de Gaspard de la nuit, d’Aloysius Bertrand, ce poète qu’André Breton plaçait aussi haut que Lautréamont, et que Mallarmé considérait comme un frère. On trouve dans le dialogue fictif qui ouvre ce livre, la phrase suivante : « J’avais résolu, dit-il, de chercher l’art comme au moyen-âge les rose-croix cherchèrent la pierre philosophale ; l’art, cette pierre philosophale du XIXe siècle ». Je trouve cette affirmation, faite dans les années 1840, très significative de l’importance centrale, de la valeur absolue, qui sera accordée à l’art pendant ce siècle. C’est de l’art que l’on attend la révélation du sens de la vie. Mallarmé, Wagner, Van Gogh, Proust, seront l’exemplification extrême de cette attitude. Curieusement, plus tard, les dernières pages de La Nausée de Sartre en seront un écho tardif et émouvant. La voix de la chanteuse noire, qui s’échappe du disque qui tourne, rejoint une sorte de ciel platonicien où, par le miracle de la voix et de la musique, le sens ultime de la vie demeure hors d’atteinte des vicissitudes et des angoisses de l’existence. Je veux bien croire que l’attente et l’espoir que l’on place dans l’art, continuent d’avoir une grande portée, que l’art est porteur d’une ouverture, d’une lumière existentielle irremplaçable, d’une transfiguration du monde et donc d’une force « utopique », d’une « promesse de bonheur » disait Stendhal. Je me méfie, cependant, d’une tendance à l’esthétisation généralisée et spécialement l’esthétisation de l’éthique que l’on trouve chez Foucault ou chez Deleuze. Il y a dans l’éthique, une dimension qui n’est pas réductible à l’art.

21 – Dans votre sixième essai, Accrochages, conflits du visuel (Des Femmes, 2007), vous parlez de la nécessité qu’il y aurait à faire naître une nouvelle « discipline » toute platonicienne des images… Qu’entendez-vous par-là ?

Devant le déferlement d’images fortes, perturbantes, qui envahissent (et vont envahir) de plus en plus notre perception, je me demandais si ne serait pas nécessaire, un jour, une certaine discipline de l’imagination. Nous sommes, en effet, dans une situation inédite. Jamais le flot des images violentes n’a été aussi torrentiel, et jamais n’a régné une absence aussi complète de régulation intérieure de ce flot. On pourrait craindre alors un certain détraquement mental consécutif à cet effet puissant, inassimilable, des images sur notre esprit qui n’est pas constitué pour recevoir ces impacts. Il y a eu, déjà, au moins une situation où des chocs mentaux encore jamais éprouvés dans l’histoire jusqu’à ce point, ont engendré des « effets » pathologiques qui n’avaient pas été connus jusque-là. Je pense à la Première Guerre mondiale. Une pathologie nouvelle est apparue, sous l’effet des obus, des explosions, des conditions terrifiantes de vie. Jamais la guerre classique, malgré ses atrocités, ne semblait avoir produit ce type de réactions (plicatures, paralysies, tremblements sans fin, etc.). Le soldat, avant cette guerre, était blessé, il mourait ou survivait, mais la bataille ne durait pas plus d’une journée. La bataille d’Austerlitz a duré neuf heures. L’enfer avait ses limites. Sans comparer le choc des images à la guerre de tranchées, je me demandais, en une sorte de fiction futuriste (je suis sûr que vous ne désapprouverez pas ce mode de penser !), si notre cerveau humain ne risquait pas à l’avenir de succomber à ses propres capacités technologiques de produire et diffuser les images. C’est dans cette perspective dystopique de l’apparition de nouvelles maladies mentales entraînées par le choc des images et la perturbation des associations d’idées, que je supposais qu’une nouvelle discipline de l’image et de l’imagination serait sans doute nécessaire. Ces disciplines de l’imagination ont déjà existé, mais dans des contextes très différents du nôtre. Je pense aux exercices d’Ignace de Loyola (qui ont intéressé Jung) et à l’ « imagination créatrice » du persan IIbn Arabi étudié par Henry Corbin qui dégage la notion de plan « imaginal ».

22 – Il était récemment entendu que tous les arts – visuels ou non – subissaient la concurrence de l’art cinématographique et obligeaient ceux-ci à se positionner par rapport à lui. Or, aujourd’hui, nous pouvons dire que le cinéma est moribond, qu’il n’est que mainstream et, quand il est encore un cinéma d’auteur, qu’il n’est plus du tout « populaire » et ne parvient même plus à être produit et projeté et est de plus en plus concurrencé par les séries télévisées. En ce sens, d’après vous, la vidéo, les séries télévisées sont-elles les nouveaux médias populaires qui remplacent le cinéma ? Les images vidéo renouent-elles avec un certain réalisme jadis propre au cinéma ? Finalement, les nouvelles technologies qui permettent ces images, ne s’imposent-elles pas comme la véritable pratique d’un « art populaire » permettant précisément de relier à nouveau l’homme au monde, l’homme à la création artistique ?

Si vous prenez le « cinéma » dans un sens restrictif, d’un long métrage vu par des spectateurs réunis dans une salle obscure et regardant le même écran, vous avez sans doute raison d’enregistrer ce déclin. On voit, en effet, les séries télévisées connaître un énorme succès, et elles semblent prendre le relais du « cinéma » proprement dit. Certaines de ces séries intègrent des techniques élaborées dans le « cinéma » ou la littérature et elles atteignent un niveau de qualité remarquable. Je ne vois dans tous ces développements que le prolongement de plus en plus vaste, avec des techniques nouvelles (télévisions, vidéo, internet) de l’influence, voire de l’hégémonie, de l’image mobile dans les arts. Ces expressions artistiques concurrencent certainement la littérature, comme elles rendent plus dérisoire et vide telle ou telle nouveauté de l’art contemporain. Tout le domaine des arts plastiques s’en trouve affecté.

23 – Votre essai intitulé L’Art et l’argent. La rupture moderniste 1860-1920, (Blusson, 2011), explore l’esthétique frappée par l’ère du soupçon, et vous la connectez au règne de l’inconvertibilité. Vous observez les phénomènes en les articulant à votre épistémologie sans parti-pris, ni polémique… Comment est née l’idée de cet essai ? Quel était votre objectif au regard de la sempiternelle querelle de l’art contemporain? Et pourquoi, finalement, cet essai n’a-t-il pas pris pour objet l’art contemporain ?