2 oct. 2008 : Ai décidé de partir à nouveau pour NYC. D’abord, pour sortir de Paris dont je ne supporte plus ni le contexte, ni l’environnement, ni même les gens. Ensuite, pour voir ce qui va advenir de ces élections américaines. Enfin, pour faire le point sur moi : savoir quoi faire maintenant que mon doctorat n’a abouti – après tant d’années – à rien de concret, savoir quoi faire pour avancer mes projets en écriture alors que je me retrouve à devoir faire des boulots qui ne m’intéressent pas, savoir quoi faire pour rompre avec ce quotidien qui me rattrape à mon insu, savoir quoi faire pour tout envoyer balader. À Brooklyn où je loge, je regarde la vitrine d’une librairie d’occasion sur Flatbush et remarque une revue dont l’illustration en couverture retient alors mon attention : Adventures in Menstruating.

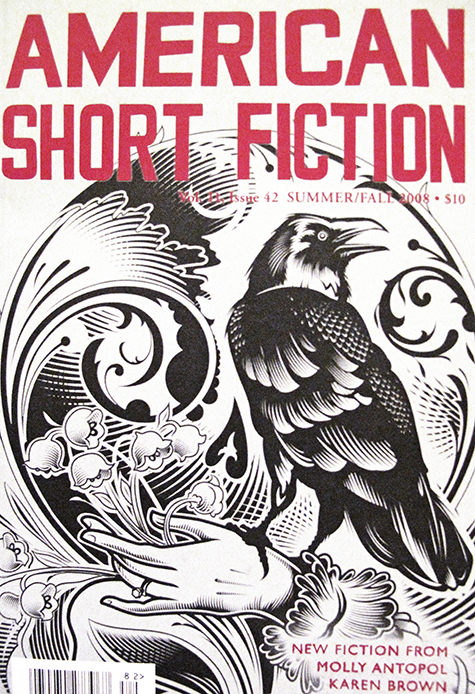

5 oct. 2008 : Ce matin, à Manhattan, en sortant du métro sur la 3e Avenue à la hauteur d’un chantier derrière St Marks Place, un cordon de policiers entoure un homme dont le visage est recouvert de sang. Malgré ma réticence à regarder, je demande à un des agents en faction ce qui s’est passé. Il me répond sèchement que l’homme a reçu une balle dans le crâne et me prie de circuler. Par terre, près du corps, gisent un bouquet de fleurs flétries, une casquette salie et un exemplaire de l’American short fiction dont l’encre rouge du titre semble couler du visage ensanglanté du macchabée. Je ne cesse après de revoir la couverture de la revue et me mets en tête de me la procurer. Lorsqu’en début d’après-midi, un libraire de Greenwich Village me dit la connaître, c’est pour m’apprendre qu’il a vendu ce matin même le seul exemplaire qu’il avait en rayon.

6 oct. 2008 : Il pleut sans cesse. Je pars pour Manhattan. Je m’abrite sous des porches et sur les pas de porte des magasins entre la 3e et la 4e Avenue. La campagne électorale bat son plein. Sur le marché organic d’Union Square, des sympathisants Républicains et Démocrates vendent badges, tee-shirts et préservatifs à l’effigie des candidats. J’achète un pin’s que je mets sur mon sac. Je ressens de la joie sans savoir bien pourquoi. J’ai envie d’écrire sur tout, et de ne plus m’arrêter. Dans une boutique de presse, quelque part sur Houston, je lis les titres du jour à la une des quotidiens. Je découvre alors la revue Creativity dont la couverture est illustrée d’un portrait d’Obama visionnaire. Cette revue, parmi les journaux ternes et les magazines vulgaires, me fait alors l’effet d’une hallucination, ou bien alors de quelque chose de possible, mais en dehors de toute réalité.

10 oct. 2008 : Ce matin, dans Brooklyn, je rencontre dans le Ozzies de la 7e Avenue, un écrivain si célèbre que je n’ose même pas l’aborder. Mais nos regards s’étant croisés dans une sorte de « reconnaissance », c’est lui qui m’aborde voyant que je ne le ferai pas. Nous discutons si longtemps – lui dans un français doux, mais hésitant, et moi dans un anglais enthousiaste, mais chaotique – que nous avons l’impression de nous connaître depuis toujours. Il me raconte comment il est arrivé de la Côte Ouest à la Côte Est, et précisément dans cette ville qu’il adore tant, qu’il y erre comme un être à la fois comblé et frustré par son amour pour elle. Il m’explique ainsi qu’il a changé plusieurs fois de femmes, mais n’a jamais quitté NYC depuis qu’il y vit. Je sens une espèce de tristesse fondre sur moi parce que je me sens soudain ne pas appartenir à ce monde que j’aime tant, mais que je ne fais que traverser. Je me tais un instant, et sans doute, perçoit-il ma peine. Il se propose alors d’aller déjeuner, et comme pour faire revenir mon exaltation d’être ici avec lui, il sort d’un sac la revue Esopus qu’il tient à m’offrir. Il m’explique que c’est une revue à la grandeur de cette ville, et d’une telle beauté que je ne pourrai jamais m’en séparer : ainsi, il est sûr que je me souviendrai toujours de notre rencontre.

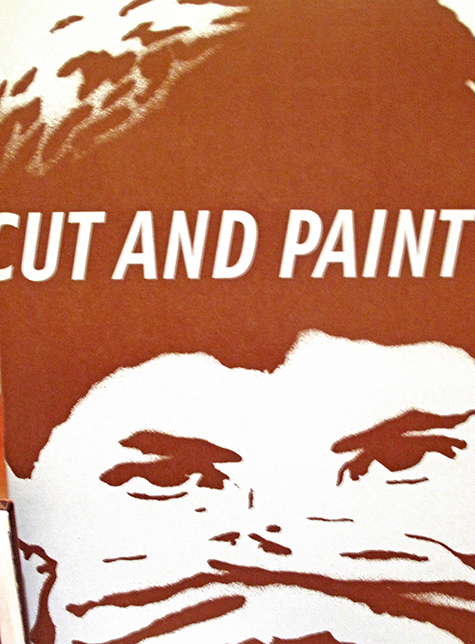

12 oct. 2008 : Il fait plutôt froid, mais c’est la pluie qui est la plus gênante. Dans le quartier de Williamsburg, à Brooklyn, j’entre dans une galerie sur Grand Street pour m’abriter. Un orthodoxe hassidique est en train de se disputer avec le galeriste, lui aussi orthodoxe, mais plutôt en métaphysique plasticienne : ce dernier explique en criant qu’il ne retirera rien de cette exposition, qu’il se fout de toutes les considérations des gens, que chacun est libre d’attendre le Messie qu’il veut, et d’autres paroles de cet acabit. Les deux hommes s’arrêtent de se disputer quand ils m’aperçoivent, le manteau détrempé et les cheveux ruisselant d’eau. Le galeriste demande aimablement ce que je désire. J’explique que j’attends une accalmie du temps pour pouvoir continuer mon chemin. Il me prie donc d’attendre, reprenant de plus belle sa dispute avec le hassid au point que ce dernier finit par saisir la revue Cut and Paint sur le bureau devant lui, et lève le bras en direction du galeriste en le menaçant de toutes les foudres de dieu.

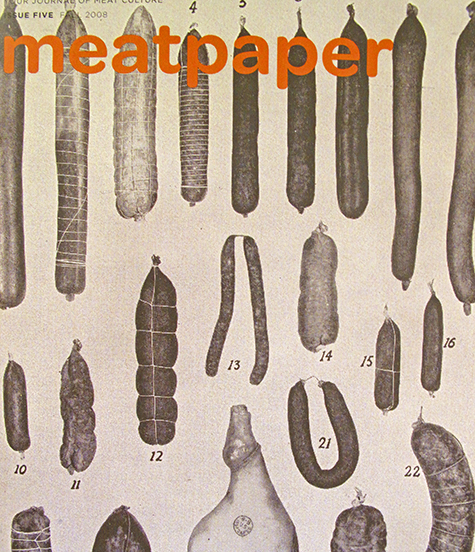

15 oct. 2008 : Au comptoir d’un dinner à Manhattan sur la 9e Avenue à la hauteur de Chelsea. Il est tard. Je dîne d’une omelette aux pommes de terre. Je pourrais attendre ici jusqu’au bout de la nuit sans bouger d’un centimètre, même si tout devait s’écrouler partout. Je ressens un grand bien être qui ressemble à une espèce de vide immense qui s’ouvre en moi et autour de moi, un vide dans lequel je me laisse glisser. À la TV, il y a la retransmission d’un meeting d’Obama. J’essaie de saisir ce qu’en disent les commentateurs. Je demande au serveur plongé dans un numéro de Meetpaper de l’autre côté du comptoir s’il peut augmenter sensiblement le son. Celui-ci pose la revue et maugrée que je perds mon temps : Obama ne passera jamais, sauf dans mes rêves. Il s’exclame alors que, rêver pour rêver, je ferai mieux de prendre for three dollars sixty five without taxes, une part de l’énorme chocolate cake qui dégouline dans la vitrine des pâtisseries.

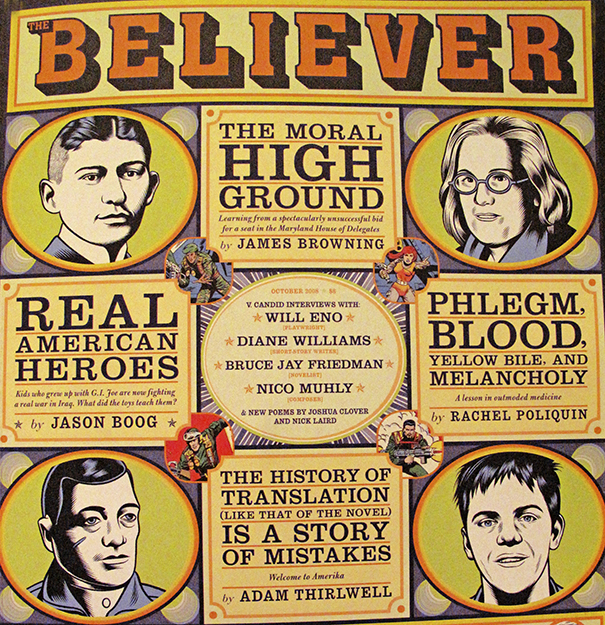

17 oct. 2008 : Promenade le long de l’East River sur les docks de Williamsburg. Je m’arrête souvent pour admirer Manhattan en face. D’une rue à l’autre, je longe des entrepôts et des bâtiments en vieilles briques qui semblent abandonnés. Un peu plus loin, sur Kent Avenue déserte, j’aperçois un homme tituber et choir au beau milieu de la chaussée. Je cours jusqu’à lui et découvre que la salive qui s’échappe de sa bouche est toute blanche. Je fais signe à une voiture qui passe. La jeune femme au volant appelle alors les secours et je me retrouve à accompagner l’homme aux urgences. Puis, tout à coup, je me sens faible. Je pense alors que je n’ai rien mangé de la journée. En même temps, je n’ai rien envie d’avaler. À la TV, dans la salle d’attente, McCain vilipende le programme d’Obama à côté de Sarah Palin qui applaudit tout le temps en souriant comme le Joker. Je finis par me lever pour aller regarder les journaux et les magazines qui trônent sur une table basse. Je tombe sur la revue The Believer. Je la feuillette avec avidité et décide de la subtiliser persuadée qu’elle n’intéresse que moi.

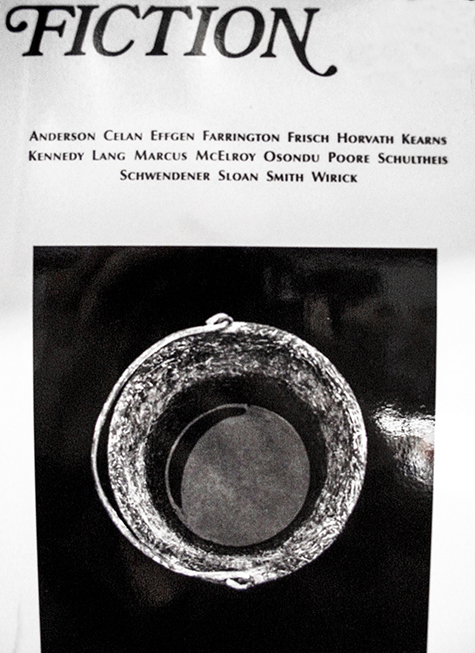

18 oct. 2008 : Mon anglais est si minable que je ne peux tenir une conversation au-delà de brefs échanges sur la météo, les qualités de la ville et d’autres sujets superficiels. C’est ainsi que je passe mes journées à errer dans les rues d’un magasin à l’autre, d’un coffee shop à l’autre sans sentir le temps passer, mais avec cette souffrance qui ne cesse jamais – et se ravive davantage avec les années – de ne pas parler la langue de mon père. Mais tout ça a-t-il vraiment de l’importance hormis cette amertume qui me taraude et que j’essaie de noyer aujourd’hui à Manhattan dans la première librairie venue de Soho, en achetant le dernier numéro de Fiction dont les signatures me passionnent : Celan, Marcus, Anderson, Frisch, Horwath, Effgen, Schwendener, Sloan, etc. Alors que je plonge dans une lecture laborieuse de leurs textes dont les subtilités de la langue m’échappent, une chose me paraît maintenant claire et évidente : ce que m’inspire le nom de cette revue pour le projet de site web que j’aimerais lancer avec des amis.

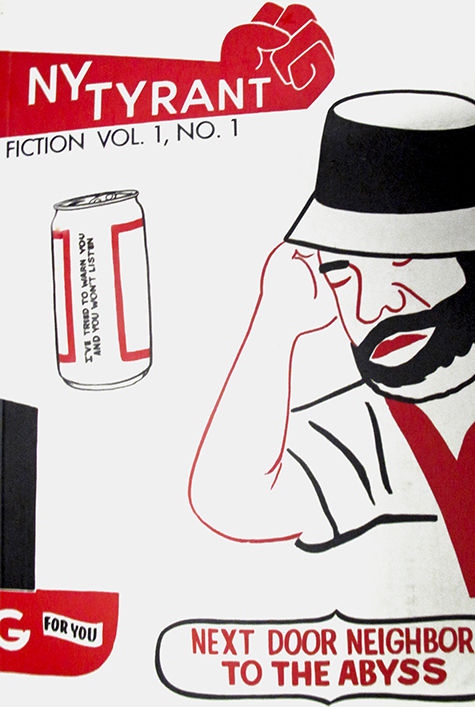

20 oct. 2008 : À l’approche de la fin des meetings pour les deux candidats et leurs colistiers, les commentateurs et les politologues à la TV tournent et retournent la situation dans tous les sens en donnant des pronostiques pour lesquels je vois un tas de gens, un peu partout, parier de fortes sommes d’argent. Un soir, dans le Lower East Side, un jeune homme entre dans l’un de ces pubs où je bois un verre, et demande aux clients accoudés aux tables pleines de bocks si quelqu’un est intéressé par des numéros de la revue qu’il publie : New York Tyrant.

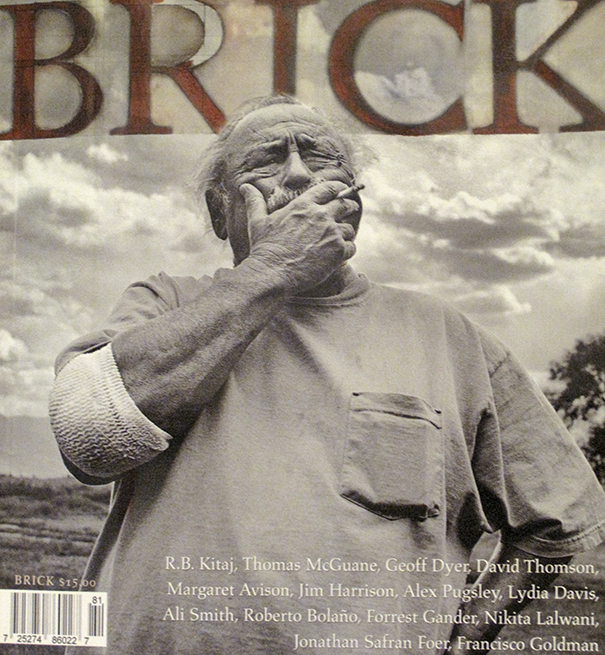

21 oct. 2008 : Myrdith – chez qui je loge à Brooklyn dans le quartier de Clinton Hill – vingt ans de manucure au service des stars et des personnalités pour les couvertures des plus prestigieux magazines planétaires, rentre un soir à la maison avec le dernier numéro de Brick. Avec les écrivains, plus besoin de maquillage ni de tenues vestimentaires à la mode, estime-t-elle en jaugeant Jim Harrison qui pose en tee-shirt, les cheveux au vent. Évidemment, c’est le boss, dis-je. Elle répond que, avec moi aussi, ça marcherait : l’écriture, c’est le seul maquillage parfait !

23 oct. 2008 : Arrestation du tueur en série qui sévissait depuis plusieurs mois dans les bas-fonds du quartier de Sunset Park, à Brooklyn : il faisait simplement ses courses sur la 5e Avenue à hauteur de la 53e rue dans un supermarché du nom de MiniMax. De nombreux policiers, planqués dans les rues adjacentes, lui sont tombés dessus lorsqu’il est sorti du magasin. Son appartement fouillé, les enquêteurs ont retrouvé de multiples affaires appartenant aux victimes, mais également, près de deux cents numéros de The Paris Review. Un avocat explique aux journalistes que la mère de son client avait été infirmière dans l’armée durant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait rencontré le père de son fils à Paris alors qu’elle y séjournait. Le tueur, lui, n’avait jamais connu son père, un jeune français qui rêvait – comme le lui avait maintes fois raconté sa mère – de devenir écrivain. Resté attaché aux bribes de cette histoire improbable et à cette ville lointaine, il souscrivait depuis des années un abonnement à cette revue.

24 oct. 2008 : Manifestation des personnels de l’United States Postal Service entre Broadway et le début de Garment District, à Manhattan, suivie par celle des conducteurs de bus. Après ces deux cortèges que je regarde longuement, je redescends la 6e Avenue à la hauteur de Waverly Place pour m’acheter chez Urban Outfitters un bonnet parce que le froid me brûle les oreilles. Mais j’en ressors avec tout autre chose. Je décide alors de rentrer à la maison en m’engouffrant dans la ligne C que je croise sur le chemin. Dans la rame, à côté de moi, un « col blanc » tout droit sorti de Wall Street se lève précipitamment de son siège à Chambers, avant la fermeture des portes, réalisant que c’est son arrêt. Il oublie sur la banquette son New York Time dans lequel je trouve le dernier numéro de Afterall qui me passionne au point que c’est moi qui oublie de descendre à Clinton Avenue.

26 oct. 2008 : Les candidats à la Présidentielle ainsi que leurs colistiers ne sont plus autorisés à débattre et doivent arrêter toute communication autour de leur programme. Les électeurs sont invités à la réflexion et à se rendre le 4 novembre prochain à leur bureau de vote pour élire leurs grands électeurs. En l’espace de deux jours, les rues se vident et les pubs sont désertés comme si les gens avaient disparu. Tout est d’un calme anormal, même à Manhattan sur la 42e rue. Je me demande si je ne vais pas aller au cinéma, mais j’hésite sur le film à voir. Finalement, j’entre dans un coffee shop pour boire un latté et examiner mes notes pour les différents projets d’écriture que je mène. Je tombe alors sur cette citation d’Yves Klein que j’avais copiée consciencieusement : « Maintenant je veux dépasser l’art, dépasser la sensibilité, dépasser la vie, je veux rejoindre le vide ». Pour la première fois, il me semble que chacun de ses mots traverse tout mon être. En sortant du coffee shop sur Avenue of the Americas, à la hauteur de Bryant Park, l’esprit léger, mais néanmoins absorbé, un Noir très élégant avec un beau sourire et une voix chaleureuse s’approche de moi. It’s time ! me murmure-t-il, tout en me tendant un exemplaire de Black Clock.

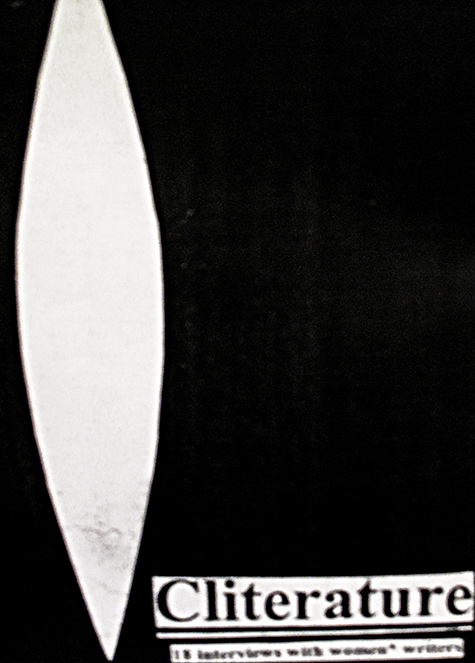

27 oct. 2008 : Ai traîné toute la journée dans Park Slope, à Brooklyn, pour ne rien faire hormis écrire plusieurs pages dont on peut dire que chacune a vu le jour dans un coffee shop ou un snack différent. Cette espèce de concentration sur l’écriture bercée par le va-et-vient des gens et des voitures autour de moi donne une sonorité et des accointances étranges aux mots comme une sorte de composition musicale étirée, mais non moins intense et enlevée. En fin de journée, je finis ma tournée au Ginger’s Bar, a gay and lesbian neighborhood pub sur la 5e Avenue entre la 5e et la 6e rue. Je bois une beer on tap, avant d’en recommander une pour aller m’installer sur une petite table au fond de la salle. Une jeune femme très sérieuse et à l’air grave – sorte d’universitaire évangélisatrice de sa cause – vient vers moi et me demande ce que j’écris. Je ne sais quoi répondre et bafouille – la voix un peu éraillée d’avoir si peu parlé aujourd’hui – qu’il s’agit de « littérature ». Elle sort alors de son sac un numéro de Cliterature en m’invitant vivement à rejoindre son groupe, promouvoir la revue, et peut-être même d’y publier un jour, puisque je fréquente la « maison », et que j’écris de la « littérature ».

1er nov. 2008 : J’ai pensé à mon père toute la nuit. Pas moyen de fermer l’œil. C’est comme s’il était toujours devant moi. Quel que soit le côté vers lequel je me tournais, il était toujours en face et me regardait sans rien dire. Le matin, mon père était toujours là. Nous sommes sortis, avons été au coffee shop en bas sur Fulton Street prendre le petit-déjeuner et regarder mes e-mails. Ensuite, je n’ai plus bougé du fauteuil défoncé où je me trouvais, n’ayant pas le courage de faire quoi que ce soit, et à mon tour, j’ai regardé mon père. Nous sommes demeurés ainsi toute la matinée jusqu’au début de l’après-midi où mon père s’est effacé peu à peu pour disparaître tout à fait. Il était alors 2:00 pm, et il pleuvait averse. Cela faisait presque cinq mois qu’il était décédé. Je ne sais pas comment il savait que j’étais à NYC mais, de là où il se trouvait à présent, ça semblait apparemment possible. Il est vrai aussi que nous étions le jour des morts et qu’il était logique qu’il m’apparaisse en plein Halloween. En me levant du fauteuil, j’avais les jambes engourdies et mal au cœur. J’ai pris le métro pour Manhattan et j’ai rejoint Union Square. J’ai alors gagné Barnes and Noble où j’ai trouvé un exemplaire de la Gulf Coast, conditionné sous protection plastique : la couverture représentait une drôle de plante à longs poils dans un pot en terre joliment orné. J’ai ensuite rejoint Lexington Avenue du côté de Gramercy Park, sur la 22e rue. J’ai déposé la plante – plutôt la revue – sur la marche du perron de l’immeuble où mon père avait vécu quarante ans plus tôt, avec un petit mot à son attention.

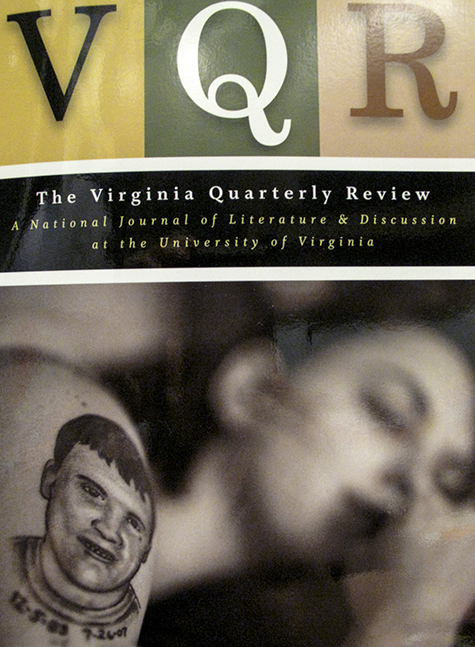

4 nov. 2008 : The D-Day. Des files d’attente s’allongent devant les bureaux de vote de Manhattan à mesure que la journée avance. Je parcours ceux entre Union Square et Madison Square et interroge les gens à la sortie pour savoir pour quel candidat ils ont voté. Isabelle, qui m’accompagne, filme nos rencontres avec l’idée d’en faire une vidéo. Nous parlons avec différentes personnes dont un jeune supporter de McCain qui, âgé d’une trentaine d’années, est vivement remonté contre le programme d’Obama. En début de soirée, nous allons nous restaurer dans un restaurant japonais du quartier d’Alphabet city. Tout le monde est de sorti. Il y a une effervescence incroyable. Nous suivons les premiers résultats du dépouillement à la TV. Obama arrive en tête très rapidement dès le milieu de la soirée dans de nombreux states. C’est peu après 10:00 pm qu’il acquiert la majorité des sièges, mais sans que l’on sache si cela fait basculer ou non le Parlement, même si la chose semble à présent inéluctable. Des states importants comptent encore leurs voix. Ce sont eux, comme la Floride, qui retiennent notre souffle. Nous quittons alors Alphabet City pour Time Square où, sur les écrans géants, défilent les résultats au fur et à mesure de leurs dépouillements. Les gens sont tendus à l’extrême. Ils arrivent de partout et gonflent la foule déjà amassée. La police ferme la circulation aux voitures tout autour de Time Square. Quand les Républicains perdent la Virginie, un énorme cri de stupeur et de soulagement s’élève, et un homme à côté de moi tombe à genoux en sanglotant d’émotion. Malgré le froid humide – il bruine depuis une bonne heure – l’homme dépose sur le bitume son blouson avant d’ouvrir son sac pour en tirer un exemplaire de la Virginia Quaterly Review qu’il embrasse, puis tend à bout de bras en direction des écrans où le portrait du nouveau président des États-Unis défile à présent en continu.

Texte © Caroline Hoctan – Illustrations © DR – Vidéo © Isabelle Rozenbaum : La présidentielle américaine vu depuis NYC le 4 novembre 2008, quelques heures avant le résultat officiel. // The American presidential election seen from NYC on November 4, 2008.

Ce texte a fait l’objet d’une première publication dans La Revue des revues (n° 43, juin 2010). Nous en donnons ici une version revue et corrigée.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.