1/100

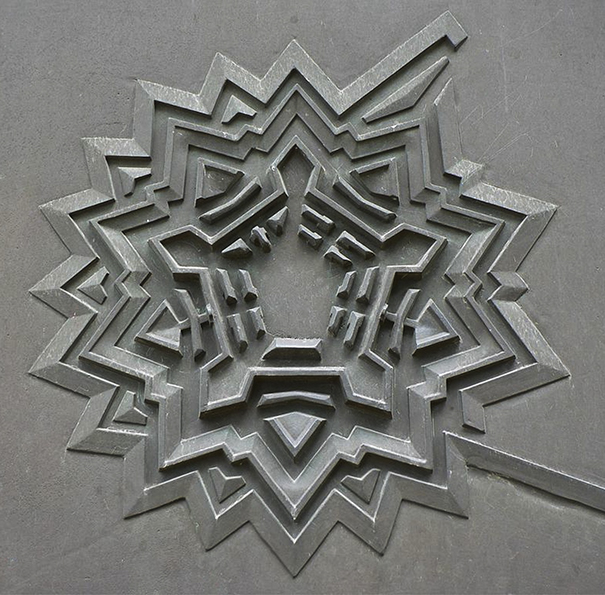

Au commencement était la pierre.

Les roches sédimentaire et volcanique.

Le silex, épars, en terriers, en affleurements, en bancs massifs, en lits caverneux.

Les grandes falaises de basalte.

L’informe.

L’éboulement continu.

Le heurt.

Le percuteur.

La percussion.

Grès contre chaille. Contre calcédoine.

Le Paléolithique inférieur.

Les éclats du quartzite et de l’obsidienne.

L’apparition rythmique du biface.

Ovalaire, lancéolé, cordiforme.

La symétrie.

Droite gauche. Envers endroit.

Le débitage prismatique.

Le débitage laminaire.

Le Paléolithique moyen.

Le débitage ramifié, qui fait d’un éclat le prochain nucléus.

Le racloir.

Le racloir double.

Le racloir triple.

Le racloir denticulé.

La révolution du Paléolithique supérieur.

Le transport, à des centaines de kilomètres parfois du lieu de leur production, des lames et des foliacés.

Les armes de jet.

La lance.

La flèche.

Le bâton.

Le harpon.

Le propulseur à crochet.

L’épipaléolithique, dernière phase avant le rebond post-glaciaire.

« Nous les ramènerons à l’âge de pierre. »

2/100

Au commencement était le champ.

Une figure géométrique à la surface de la Terre.

Jaune colza, terre d’ombre, vert pâtis, terre brûlée.

« Un champ est fait pour être traversé. »

Au galop, en oblique, et en bande.

Aller retour après viols et mises à sac.

Les femmes se relèvent. Leurs lamentations n’ont pas encore cessé qu’ils reviennent, ventre à terre, refont une percée dans le sens de la longueur, de la largeur. Se retirent.

La faune se terre. Plus un souffle.

Ils reviennent avec des torches et incendient ce qu’ils trouvent : ceps, chaumes, pieds et poupées de maïs.

Les années passent. Les cicatrices se referment.

Ils recommencent ailleurs, font plier l’orge et le tournesol, refont surface parmi les oliviers. Là, ils abattent les troncs. Puis ils déracinent les souches. À la fin ils brûlent tout.

Dans les ornières, l’herbe n’a pas sitôt repoussé qu’ils reviennent par le ciel, le bleu du ciel, et font pleuvoir leurs obus sur les orangeraies du littoral, les terres noires, les rizières intérieures.

3/100

Au commencement était le mur.

Le génie défensif, aux aguets dans sa pierre d’angle, dans chacun des moellons du pentagone. Un colosse hirsute, hérissé de dehors et de redents, de glacis, de bastions et de demi-lunes.

Mais le temps est révolu de la frontalité de l’assaut, des sièges interminables.

« Un mur est fait pour être démuré. »

Ils circulent désormais à travers les villes surpeuplées comme le font les courants chauds de haute mer, ou les poissons dans les courants, sans entrave et dans toutes les dimensions de l’espace qu’ils conquièrent et dont ils renversent à mesure les obstacles, brique ou torchis, ignorant la syntaxe des rues et des ruelles, méprisant les fenêtres et les portes, ils frayent par surprise, dans la masse, en ligne droite, transpercent façades et cloisons, crèvent plafonds et planchers de telle sorte qu’après quelques jours seulement de guerrilla urbaine, ils ont redessiné de fond en comble les plans et les volumes, et aboli toute démarcation entre dehors et dedans.

4/100

La vue est aérienne.

Une dizaine de mètres au-dessus de la zone à documenter.

Cadrage standard.

Image nette.

L’observateur survole, à en juger par les dimensions, les décombres d’un boulevard.

Sa course est rectiligne, sa vitesse, constante.

L’information se limite au plan visuel. Ni sirènes ni coups de feu. Pas une plainte ne parvient des ombres progressant à grand peine, en contrebas, entre les gravats et les poutrelles des immeubles défoncés.

L’œil ne s’attarde ni ne dévie. On ne saurait dire si un ordre, donné de très loin, l’en retient, ou si l’image, devenue autonome, se dévide d’elle-même.

Le témoin est impénétrable. La vision, sans passion.

L’appareil ignore les événements extérieurs au champ que lui impose sa trajectoire. Il va, d’un point à un autre. Pourtant l’impression domine qu’il a été lancé pour ne plus s’arrêter.

Qu’il a atteint en quelque sorte sa vitesse de croisière.

Qu’il continuera ainsi, inlassablement comme les satellites d’altitude, à faire sa ronde au-dessus de la mêlée.

5/100

La poussière nous recouvre.

La poussière, soulevée par les déflagrations successives.

La poussière produite par la destruction des toits en terrasses, des bancs, des tables où nous dressions les plats, la poussière qui monte, après désintégration des maisons mitoyennes, reste en suspens dans l’air et l’obscurcit.

La grisaille retombe sur les cheveux et les mains.

Sur les cils.

À peine une pellicule s’est-elle formée qu’une bombe s’écrase dans le quartier d’à-côté, sur l’école.

Puis sur l’hôpital.

Sur la bibliothèque.

Sur le théâtre.

Sur le marché.

Sur les galeries du musée archéologique.

« Nous avions séparé les amphores de leur gangue, remonté des vases aux formes animales, rapporté des fragments qui gisaient par sept mètres de fond, reconstruit patiemment les cratères, les fruitiers, dépoussiéré par milliers les manuscrits lacunaires, autrefois poinçonnés dans l’argile puis séchés au soleil, que les incendies périodiques de l’histoire avaient fini par durcir, par endurcir contre l’effacement. »

6/100

Vu d’un des dix mille satellites orbitant autour du globe, ce cratère nouvellement éclos n’est en rien différent de ceux qu’on observe depuis le début du conflit. Une révolution complète, et on le verra encerclé, comme un pion sur son plateau, d’autres impacts d’égales largeur et profondeur, mais rien, aucun zoom, aucune innovation de l’optique spatiale ne dira la violence de l’onde de choc à l’origine d’une telle commotion du relief, ni l’écoulement continu sur les pentes de particules minérales mêlées de cendres organiques. Restent les données : une bombe à fragmentation de 907 kg, produite à flux tendu sur les chaînes de montage, d’une puissance comparable à celle d’un séisme de grande magnitude. Objectif : liquéfaction de la terre ferme et de l’infrastructure. Rayon de létalité : 33 mètres 50. Le souffle a dessiné une zone dépressionnaire autour de laquelle, sur 316 autres mètres, s’étend l’aire de dénombrement des corps mutilés, polycriblés, brûlés au deuxième, au troisième degré.

7/100

Défaire un territoire, le réduire à rien en pilonnant jour et nuit les routes et les ponts, en retournant l’habitat comme on dépèce une chèvre un lièvre un bœuf un mouton une anguille, ne leur suffit plus.

« Il nous faut le rayer définitivement des cartes. Effacer les traces, anéantir toute preuve d’enracinement humain. »

Nouvelle cible : le cadastre.

Nom masculin.

Liste.

Registre tenu, plan parcellaire ou matrice cartographique des biens-fonds imposables.

Le mot s’est acclimaté dans la langue à partir du provençal cathastre, emprunté à l’italien catastro, lui-même né du vénitien catastico, lequel descendait en droite ligne du grec katastikhon. Deux éléments entrent dans la composition de ce terme, dont on débat encore la première occurrence : stikhos, qui passé du sens de « rang » à « ligne d’écriture », puis à « vers », survit dans hémistiche ; et kata, « de haut en bas », par lequel notre cadastre se rattache à catalogue, mais aussi à catacombe et autres cataclysme et catastrophe modernes.

Textes © François Bizet – Illustrations © DR

L’Âge de pierre est une série poétique sur la mémoire du monde en 100 textes.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.