Barcelone, 10 novembre 2020

18 h 13. 19° C.

Hôtel particulier de T***,

Haendel à fort volume depuis le gramophone.

« À part des poèmes ou anecdotes, au début,

que le sort, exagéré, fait à ces riens,

m’obligeait (envers le public) de n’omettre,

les Divagations apparentes traitent un sujet, de pensée, unique

— si je les revois en étranger [je souligne],

comme un cloître quoique brisé, exhalerait

au promeneur, sa doctrine. »

(Mallarmé, Divagations)

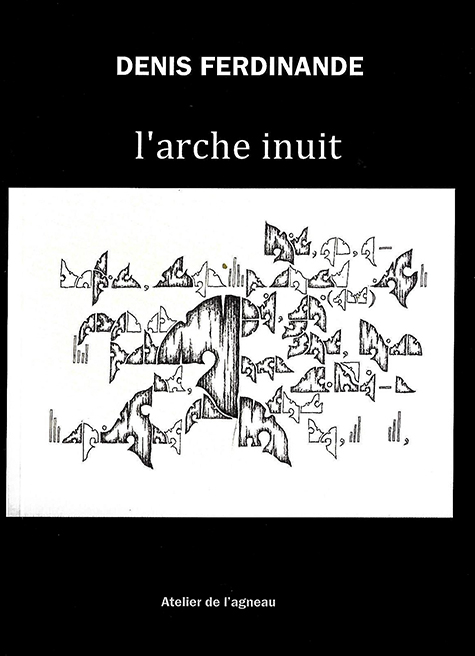

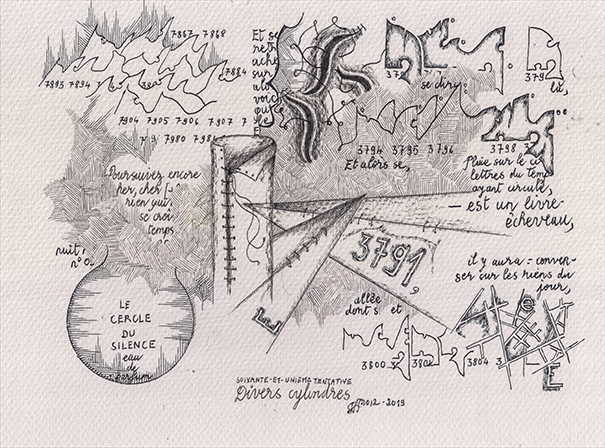

I. La phrase-type même, ayant à introduire ce terrible* Making-of de L’arche, serait : « Par où commencer ? » L’arche, entendre : L’Arche inuit (Atelier de l’Agneau, 2020) – et déjà : quel titre ! Intriguant encore à des semestres de distance jusqu’à son auteur même (je ne dis pas je ni moi d’emblée), rien n’est résolu quant à ce titre, et à peine le sous-titre l’éclaire-t-il : Fragments de l’archi-nuit, un jeu lettrique et sonore y préside, strict effet d’un hasard ? Un tel hasard se peut-il ? Longtemps, je me serai figuré, obligée, la situation d’avoir à expliquer ce titre, à l’occasion d’une lecture en public mettons, le temps venu des questions, mais impossible ; figuré devoir alors rejeter – désagréablement – la question du pourquoi, sans autre forme de procès, car impossible. Ou alors, telle chose peut en être dite : un tel titre, survenu alors qu’écrivant, qu’avançant dans l’écriture du livre, tel soir jusque dans l’intensité de nuit tardive, aura irradié une première fois, de tout son monde, s’imposant tel. Hanté en manière de spectre, sans en rien pouvoir dire : un secret ? Rien de tel. Mais que savais-je, et à plus forte raison que sais-je aujourd’hui, le temps ayant passé, m’étant renseigné depuis, sur le monde inuit ? Renseigné, cependant, je n’aurai pas davantage avancé, sur le pourquoi (d’une possible dette venant se greffer, de surcroît, à l’endroit de ce monde en question, dette éprouvée, je m’explique mal cela pour tout dire, je n’en sors pas, et j’en sors d’autant moins que s’y accole l’arche inexplicable, inextricable, reliée sans doute à d’antérieures arches aperçues en rêve, confer deux de mes précédents livres : Une phrase, juste et Cylindres).

II. Cette partie sera plus sûre, ayant trait à la forme du livre : « de journal ». Non qu’elle me fût alors familière, sitôt abordée, décidée, arrêtée ; le sera devenue, cheminant (admise l’inévidente clause au fond du « je » parlant, dont se marque tout journal semble-t-il), la mention chaque jour du jour — ou date — venant scander. Scander l’écrit fait dès lors de fragments, susceptibles d’être lus chacun isolément, ouvrant sans calcul ou au hasard le livre, à raison (j’invente ce cas) d’un fragment par jour. La lecture linéaire ou chronologique bien sûr non proscrite. Peut-être même est-ce la meilleure lecture qui se puisse – encore qu’à condition que – mais non obligée (s’il peut seulement se décider du comment de la lecture pour quelque livre que ce soit : autant de manières de lectures qu’il n’est de lecteurs, et celles-ci semblent devoir fluctuer selon les jours, pourquoi aujourd’hui ce fragment m’interpelle-t-il, m’ayant semblé hier quelconque ? Et ceci va jusqu’au cas où le livre me tombe des mains en définitive, sachant que l’arrêt de sa lecture est une lecture, qu’il compte parmi ses gestes toujours possibles, susceptible d’être commenté en son pourquoi). Jamais en tout cas il n’y aura eu d’ultérieures retouches des fragments, telle aura été la contrainte, celle au fond de tout journal ? Il en allait là du sens de dater, sauf à surajouter d’autres dates — ultérieures toutes —, fragments constitués de strates temporelles distinctes, mais elles eussent été à indiquer dès lors. La conséquence d’une telle absence de retouches semble claire : des imperfections figurent, obligées, il y aura fallu la plus grande vigilance, mais peut-être ne suffisait-elle pas :

« […] N’aie de cesse de m’interpeler, si la phrase l’exige, elle et ses défaillances, car il en sera, la zone est à ce point périlleuse » [p. 9].

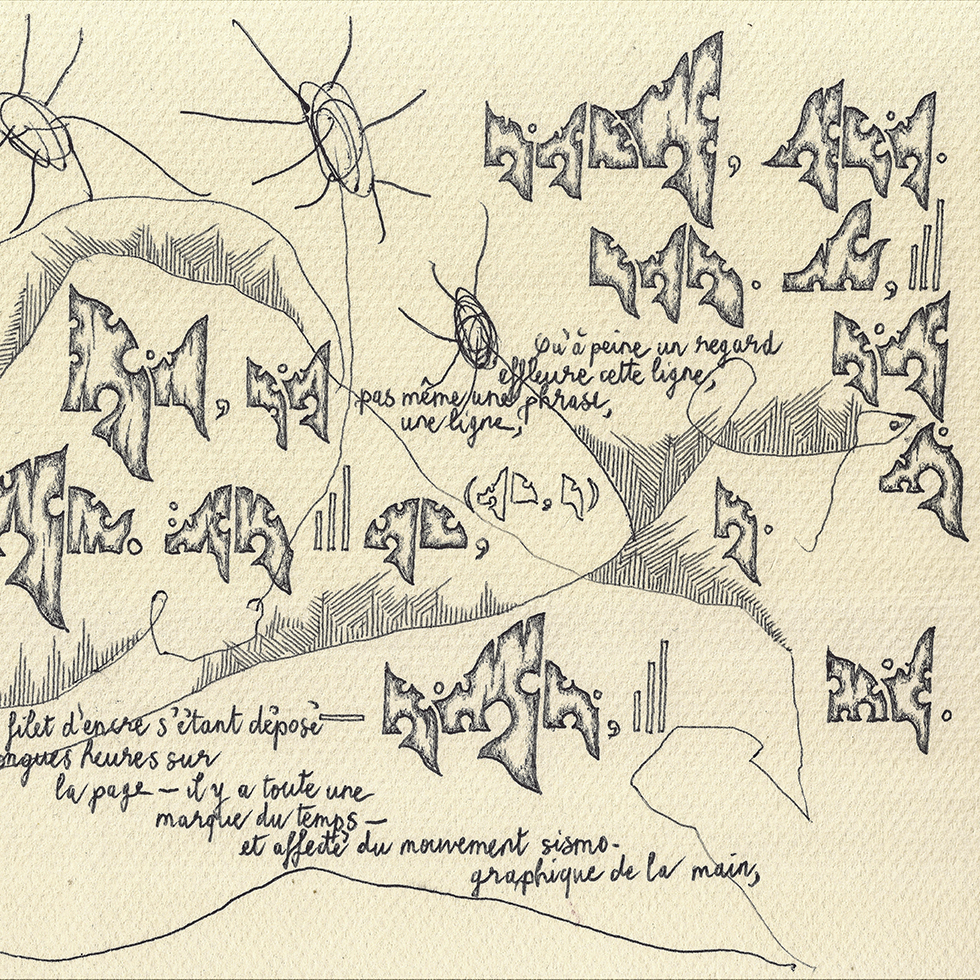

III. Les fragments en eux-mêmes. S’y réactualise — je le dis ici — le nom mallarméen de divagations, fait genre, est-ce à dire que l’écriture y emprunte ? Non. Tout autre, il serait triste de faire du Mallarmé après Mallarmé, outre l’impossibilité technique*. Une écriture ainsi s’y précise, dont pouvaient donner idée mes plus récents livres, Cylindres [2014] et Astéroïdes [2018] ainsi que les trois ou quatre non parus, précédant L’arche inuit. La place du rêve y est centrale, sans toutefois (j’allais dire « à ma connaissance ») qu’un récit en soit entrepris jamais, juste : une imprégnation de l’esprit — manières et matières — du rêve écrivant. J’allais préciser : il aura fallu beaucoup dormir (afin que L’arche vît le jour, que ce fût dans la nuit), réveillé parfois par telle phrase, ou alors l’oubliant, mais il n’en restait alors pas tout à fait rien, des sensations d’elle — gravure trouble sur les bandes de la mémoire — étant à transcrire, l’inévidence certaine. La place du rêve y est centrale, disais-je, et telle précision : six dessins d’une série au long cours en donnent l’idée (l’idée et l’image), de cette écriture de L’arche. Cette fois au sens graphique. De cette écriture d’aucune langue, ne saurait être parlée, et pourtant non pas d’aucune existence. Semble vouloir fixer (en ses formes étranges, toutes d’énigmes) l’inexprimable, quelque chose de ce que serait l’archi-nuit. Et ses appels à s’y enfoncer davantage, mais afin de trouver quoi ? La réponse peut-être s’en donne-t-elle, au détour d’un fragment, d’un fragment de fragment dans L’arche, telle phrase, ou alors était-ce telle autre, ah n’avoir pas corné la page,

IV. Et parler maintenant de, il est un reste de temps,

Texte & Dessins © Denis Ferdinande – Illustration © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.