Aragon, c’est le nom que l’on pourrait donner à l’un ou l’autre des écrivains communistes de toutes nationalités, dont le « prestige » dépassait largement le cadre de leur parti, qui au sein de ceux-ci eurent des responsabilités et les exercèrent de façon discrétionnaire durant la période stalinienne. Relevons également que ces écrivains, par cela même, firent figure d’autorité morale pour des générations de militants communistes. Mais, on ne saurait se limiter à ces généralités avec le dénommé Louis Aragon, dont l’influence, pour rester en France, s’avérait plus importante que celle d’un Still, d’un Vailland, d’un Courtade, et même d’un Éluard (dont le passé surréaliste le dispute au stalinien). C’est aussi vouloir rappeler qu’Aragon eut des responsabilités au sein du PCF, et pas des moindres ! Officiellement, il n’était pas le responsable en titre des intellectuels du parti (ceci relevant des prérogatives d’un membre du bureau politique). Pourtant son aura d’écrivain reconnu (y compris dans la sphère « bourgeoise »), sa diligence, son habileté manoeuvrière, sa tribune des Lettres françaises, son entregent, ses relations, et son statut de « protégé » de Maurice Thorez se sont avérés plus décisifs en terme de « responsabilités » que celles exercées par les « responsables des intellectuels du parti » qui se succédèrent à ce poste.

Aragon était un « homme d’influence ». D’autant plus qu’il appartenait à un parti dont il faut rappeler l’importance politique entre la fin des années vingt et le début des années quatre-vingt, y compris dans la vie intellectuelle française durant une cinquantaine d’années ; d’ailleurs, celles durant lesquelles l’auteur de La Semaine sainte (1958) s’illustra. On peut, certes, relativiser cette influence en invoquant, pour la comparer, le magistère d’un Sartre ou d’un Camus, ou l’activité en coulisse d’un Paulhan. Mais, il ne s’agissait pas du même type d’influence : ni Sartre, ni Camus, ni Paulhan ne disposaient de ce pouvoir de nuisance qui permettait à Aragon de piloter ou d’inspirer des opérations visant, par exemple, à calomnier Gide lors de la parution de Retour de l’URSS (1936) – et à remettre le couvert avec le vieil écrivain après la guerre – à diffamer Nizan après la condamnation par ce philosophe communiste du pacte germano-soviétique, ou à faire rejeter par le CNE une motion prenant fait et cause pour les insurgés hongrois de Budapest en 1956 (après avoir traité ceux qui réclamaient le départ des troupes soviétiques de « traitres » et de « rats »). Louis Aragon auparavant, je le rappelle, avait joué un rôle non négligeable dans le cadre de l’épuration à la Libération. Il n’obtint pas la tête de Gide, mais sauva celle, toute proportion gardée, de Maurice Chevallier.

Tempérons aussi cette influence en reconnaissant que le PCF, malgré son rôle hégémonique au lendemain de la Libération, ne pouvait empêcher la parution de textes critiques ou de pamphlets visant Aragon : ceux de Georges Henein en 1945 (Qui est monsieur Aragon ?) et de Jean Malaquais en 1947 (Le Nommé Louis Aragon ou le patriote professionnel). En 1945 encore (cela ne durera pas), le communiste et critique littéraire Georges Mounin se permettait, dans Les Lettres françaises, de ne pas compter Aragon parmi les trois poètes français marquants de l’époque (lui préférant Éluard, Ponge et Char). À Mounin, Moussignac répondra dans les colonnes du même journal que « Aragon a été la voix de la France ». En substance, selon ce porte-flingue, Aragon était la France, et refuser de lui accorder la première place revenait à s’en prendre à la France. Et puis, du moins en l’absence de Thorez, Aragon n’était pas intouchable au sein de l’appareil. On le vérifiera à la mort de Staline lorsque (son protecteur étant retenu en URSS), Aragon dut piteusement désavouer, sous la pression de Lecoeur et Billoux (deux membres du bureau politique), un portrait par Picasso du « petit père des peuples » paru dans Les Lettres françaises. Aragon s’en consolera avec la rapide éviction de Lecoeur (exclu du PCF l’année suivante). Mentionnons qu’Aragon reçut des mains des dignitaires soviétiques la médaille de la Révolution d’Octobre lors de ses 75 ans (alors que Les Lettres françaises venaient de cesser leur parution avec la bénédiction de l’ambassade soviétique), et celle de l’Ordre de l’amitié des peuples lors de ses 80 ans.

En 1997, lors de l’envahissant et indécent concert de louanges accompagnant le centenaire de la naissance de Louis Aragon, Pierre Lepape écrivait dans Le Monde : « Que reste-t-il d’Aragon stalinien ignominieux, ami félon, amoureux truqueur ? Rien, ou presque : des rancunes qui disparaîtront avec la mémoire de ses contemporains, de la manière à psychanalyse, des énigmes pour biographes, quelques points d’exclamation pour jalonner les chemins tortueux de l’histoire intellectuelle de ce siècle ». Lepape pariait ainsi sur la passivité de nos contemporains, sur la perte de sens et de la mémoire. Il pariait sur l’apparition d‘une critique un tantinet révisionniste, passant par pertes et profils le stalinisme impénitent d’Aragon durant des décennies au prétexte que la quasi disparition en 1997 des staliniens autorisait la « révision » du cas Aragon. Ceci et cela s’accommodant bien du relativisme ambiant, voire d’un certain cynisme contemporain. N’en déplaise aux Lepape et consorts, plus cette « critique » s’évertuera à effacer ce qui maculerait la statue de leur « grand écrivain », plus nous reviendrons avec nos plumes, nos pinceaux, nos claviers, voire nos crachats pour rappeler qui était Louis Aragon.

Revenons en arrière. En novembre 1930, Aragon était l’une des trois personnalités les plus marquantes du surréalisme (avec Breton et Éluard) quand il se rendit à Kharkov, accompagné de Georges Sadoul (tous deux étant membres du PCF), pour assister à la seconde Conférence internationale des Écrivains et Artistes révolutionnaires : Aragon et Sadoul s’y rendaient en tant qu’observateurs, sans être mandatés par le groupe surréaliste. Cette Conférence avait été programmée par l’Internationale communiste dans la perspective de définir une ligne commune en terme de littérature prolétarienne pour l’ensemble du mouvement communiste. Une appellation sujette à caution ou à géométrie variable qui, en France, se rapportait à des courants littéraires extérieurs au PCF. La Conférence de Kharkov va de facto entraîner la condamnation des écrivains dits « populistes », et ceux « prolétariens » regroupés autour de Poulaille (davantage proches du PCF) ; mais également, de manière plus nuancée celle de la revue Monde (dirigée par Henri Barbusse, un compagnons de route de longue date des communistes). Des condamnations auxquelles Aragon et Sadoul avaient particulièrement contribué : du statut d’observateurs tous deux étaient passés à celui de délégués (avec l’ambiguïté d’une double appartenance : surréaliste et communiste). Aragon eut sa photo dans le numéro spécial de Littérature et révolution mondiale qui reproduisait son intervention du 9 novembre à Kharkov. Il intervint une seconde fois le 12 novembre lors de la dernière séance, et sera alors élu à la commission de contrôle du bureau de l’Union internationale des Écrivains révolutionnaires. Chacun en conviendra : les débuts d’Aragon dans sa carrière d’apparatchik culturel étaient plus que réussis.

Pareille « reconnaissance » avait un prix. Aragon et Sadoul avaient, certes, obtenus la condamnation momentanée de Barbusse (avec qui les surréalistes polémiquaient depuis de longues années), mais en contrepartie ils signaient une déclaration dans laquelle ils se repentaient d’avoir couvert des critiques ouvertes contre le PCF ainsi que des textes relevant d’une « idéologie anarchisante ». On leur avait également demandé de se désolidariser du Second manifeste du surréalisme (1930), et de dénoncer le freudisme et le trotskisme (qu’ils s’engageaient à combattre en toute occasion). Une fois revenu à Paris, obligé de s’expliquer devant le groupe surréaliste, Aragon, tout en niant en partie son contenu, arguera du fait qu’on leur avait présenté cette déclaration à signer juste avant leur départ d’URSS. Une légende tenace puisqu’il fallut attendre soixante années plus tard l’ouverture des archives soviétique pour connaître la vérité : Aragon et Sadoul avaient accepté de signer cette inqualifiable déclaration dés le début de cette Conférence, comme prix de leur présence à Kharkov ! Une année durant, les atermoiements et dérobades d’Aragon tiendront le devant de la scène. Paradoxalement, la parution du poème Front rouge (1932), et l’inculpation qui s’ensuit (les surréalistes prennent alors la défense d’Aragon en demandent l’arrêt de toutes les poursuites) entraînera peu après la réponse de Breton à « l’affaire Aragon », un texte intitulé Misère de la poésie, une réponse qui finalement tranchera dans le vif. Aragon, sommé par ses « nouveaux amis » de choisir son camp, prendra peu de temps après l’initiative de la rupture avec les surréalistes. Un tract collectif de ces derniers, « Paillasse », puis un texte cinglant de Paul Éluard, « Certificat », clôtureront ce différend.

Cet épisode est essentiel pour bien situer le personnage Aragon à l’orée d’une carrière qui tiendra toutes les promesses de ce « moment Kharkov », que le rappel des faits ci-dessus éclaire déjà d’une lumière crue. Citons André Thirion : « Aragon a senti, dès cette époque, que la pratique du reniement et de l’aveu était dans le monde stalinien, avec la délation, le seul moyen de parvenir et de se maintenir ». On a beaucoup glosé sur le fait que le surréaliste le plus enclin et le mieux disposé à réussir dans le monde littéraire, celui qui n’avait « qu’un mot à dire pour être reçu chez les duchesses », soit celui qui ait choisi de se plier à la discipline de fer du Parti communiste. C’est oublier que la faiblesse de caractère d’Aragon, qui explique beaucoup de ses comportements à venir (mais pas seulement), permet de mieux comprendre le reniement de Kharkov. Aragon avait également besoin que l’on pense pour lui, quitte à se fondre dans un moule dont il pourrait tirer quelques avantages personnels.

Si on le compare à d’autres intellectuels communistes (ou aux « compagnons de route » les plus en vue), Aragon – cela aggrave son cas – ne savait plus à quoi s’en tenir sur la nature véritable du régime soviétique, et sur la réalité du quotidien en URSS, que ceux qui, accueillis dans le cadre de « voyages organisés », ne voyaient que ce qu’on voulait bien leur montrer, se confrontant à l’aspect « vitrine » de l’Union soviétique, et rencontrant uniquement des « officiels » ainsi « protégés » de toute relation directe, pour ne pas dire de contamination, avec la population. Le couple Aragon fréquentait la famille d’Elsa Triolet, et en premier lieu la soeur de cette dernière, Lili Brik, l’ex-compagne de Maïakovski, dont quelques proches « disparurent » à l’époque des grandes purges staliniennes. Nadejda Mandestam, dans Contre tout espoir (l’un des plus précieux, atroce et bouleversant témoignages sur ces années-là, publiés en 1975), écrit : « On ne laissait entrer en URSS que les élus comme Aragon et sa femme. Leur amour pour nous servait à la fois notre propagande et leur carrière. On raconte aujourd’hui qu’Aragon signe des pétitions contre les cannibales. A-t-il donc oublié qu’il dînait à la table des cannibales ? Et qu’il ne prétende pas qu’il ignorait ce qui se passait. Dans la maison qu’il fréquentait il entendait parler des atrocités cannibales. Ne les ignoraient que ceux qui voulaient bien ». André Still, qui a bien connu Aragon, ne dit pas le contraire : « Louis savait beaucoup plus de choses que personne en France sur la vérité, la vérité de là-bas. Même Thorez peut-être ». Cette « vérité de là-bas », qu’Aragon et la presse communiste qualifiaient immanquablement de « mensonges contre-révolutionnaires ». Les pirouettes et les explications a postériori des dernières années d’Aragon sont plus à mettre sur le compte de l’escamotage que de la contrition. Mais il est vrai que tout un public séduit pas l’illusionniste n’y a vu que du feu.

Je ne vais pas reprendre la catalogue des diffamations, calomnies, pleutreries, veuleries d’Aragon : pour un tel inventaire, il faudrait, non pas un Prévert, mais un gros dictionnaire. Signalons cependant, dans le premier registre, la partition jouée par Aragon, vis-à-vis de Paul Nizan, au lendemain de la signature du pacte germano-soviétique. Après un moment de flottement, la direction du PCF reprend les affaires en main et s’aligne sans barguigner sur le grand parti frère. Un article d’Aragon, publié dans Ce soir, en prend acte. Nizan, plus ébranlé que la majorité des intellectuels de PCF, n’accepte pas cette mise au pas et le fait savoir. Lors de la campagne de diffamation qui s’ensuit, orchestrée par la parti, qui vise à faire passer Nizan pour un indicateur de police, Aragon joue un rôle occulte. Sans jamais directement l’affirmer par quelque écrit, il fait courir le bruit que Nizan est un traitre appointé par le ministère de l’Intérieur, et qu’il « commandite » des articles calomnieux dans la presse communiste. Aragon n’en restera pas là. C’est Nizan que l’on reconnait dans le roman Les Communistes sous les traits d’un personnage abject, le journaliste Orfilat. Comme par enchantement, Orfilat disparaitra du roman lors de sa réédition en 1956. Entre temps, il est vrai, la publications des lettres de Nizan, et la préface de Sartre à Aden Arabie (1931), faisaient justice à Paul Nizan en confondant ses diffamateurs.

Les lignes suivantes de Simone Signoret – extraites de La Nostalgie n’est plus ce qu’elle était (1975) – valent comme portrait d’Aragon : elles illustrent mieux qu’un long discours le personnage. De retour de Hongrie, en 1957, l’actrice demande à rencontrer Aragon. Elle tient à l’informer de la situation du poète Tibor Pardos, alors emprisonné:

– Tardos ? Tardos ? faisait mine de chercher Aragon.

– Oui. Tardos. Tibor Tardos. Un poète.

– Ah oui, le petit poète, je ne savais pas qu’il était en prison. Mais que puis je faire ? Moi je suis français. Ce qui se passe en Hongrie ne me regarde pas.

– Je vais vous dire ce que sa femme m’a demandé de vous demander : de ne pas dormir au moins pendant une nuit.

– Mais ma pauvre amie, ça fait vingt ans que je ne dors pas !

J’ai raccompagné Aragon jusqu’à la porte. Je lui ai dit que je ne voulais plus le revoir de ma vie, je l’ai mis à la porte et je ne lui ai jamais plus adressé la parole.

Revenons sur le centenaire de la naissance d’Aragon. Un premier bilan sur l’écrivain, effectué quinze ans plus tôt lors de son décès, encore équilibré, s’était transformé en un vibrant hommage en 1997 centré autour de la figure du « grand écrivain » : ce centenaire suscitant des manifestations d’aragonâtrie dans plusieurs gazettes. Comment en était-on arrivé là ?

D’abord, première explication. Certains, parmi les commentateurs, n’avaient pas manqué d’affirmer, pour minimiser ou relativiser les états de service d’Aragon au sein du PCF, que l’extinction du stalinisme changeait complètement la donne. Ce qui signifiait qu’il n’y avait plus véritablement lieu de s’insurger contre un « état des choses » renvoyé pour ainsi dire dans les poubelles de l’Histoire. Comme si celle-ci y consentait en essuyant l’ardoise stalinienne. Ce n’est pas parce que, à la fin du 20e siècle, les staliniens avaient quasiment disparu avec l’effondrement de l’empire soviétique que, pour autant, l’histoire du stalinisme – ses pompes, ses oeuvres et ses conséquences – devait être révisée à la baisse. Nous n’allions pas relativiser, voire effacer 50 ans de stalinisme au prétexte que celui-ci ne survivait plus qu’à Pyongyang ! L’une des conséquences de cette forme diffuse de révisionnisme étant que, de manière tendancielle, on minimisait ainsi le totalitarisme stalinien (par comparaison avec l’autre totalitarisme, nazi). Ce qui revenait à dire que « l’effort de mémoire », d’un totalitarisme à l’autre, n’était pas sensiblement le même. De l’amnésie à l’amnistie, il n’y avait qu’un pas… allègrement franchi par les célébrants d’Aragon, à l’instar d’un Pierre Lepape.

D’autres commentateurs ne nous contretireront pas en acceptant de reconnaître que leur « grand écrivain » a été sans contestation possible stalinien, et qu’il n’y a pas lieu, sous ce chapitre, de l’amender. Mais dans un second temps, ils insisteront sur le rôle joué, selon eux, par Aragon dans le processus de déstalinisation : l’auteur de Hourra l’Oural (1934), officiellement resté dans la ligne du parti, s’en serait en réalité affranchi à partir d’une certaine période de manière officieuse. Il s’agit d’une illusion d’optique. Aragon a toujours été de façon constante dans la ligne du parti : la différence que des zélotes mettent en avant au sujet du « dernier Aragon » n’a pas grand chose à voir avec l’engagement politique (et à une époque où le PCF n’était plus le parti monolithique du temps de Thorez). Prétendre le contraire, c’est confondre la vérité des faits avec les témoignages tardifs d’un écrivain passé maître dans l’art de noyer le poisson stalinien dans la saumure du mentir-vrai. L’apport le plus conséquent d’Aragon à la ligne du PCF date de 1937, quand l’écrivain, dans une conférence intitulée « Réalisme socialisme et réalisme français », fait pour la première fois publiquement le lien entre l’un et l’autre, ce qu’il exprime parfaitement la même année, au Premier congrès international des écrivains pour la défense de la culture, à travers cet extrait de son intervention : « Je te salue ma France pour tes yeux venus du fond des âges, et les tendres chansons qui soulèvent ton sein de froment et de lait, pour Il pleut bergère et pour La Carmagnole, pour Racine et pour Diderot, Nous n’irons plus au bois et Maurice Chevalier. Je te salue ma France pour Jeanne la bonne Lorraine et Baboeuf qui mourut d’avoir le coeur trop grand ». On doit donc créditer Aragon d’une avancée significative du point de vue d’une définition nationale du communisme français. Ce qui culminera, plus tard, dans la formule restée célèbre : « Mon parti m’a rendu les couleurs de la France ». Après la guerre, ce nationalisme impénitent deviendra presque la marque de fabrique de l’écrivain.

Mais alors, sur la question de la déstalinisation ? Aragon n’a fait que suivre le mouvement, il ne l’a nullement précédé. L’inflexion, que l’on a souligné dans son oeuvre, après 1965, reste tributaire des mouvements de l’appareil communiste durant cette période. L’évènement le plus significatif dans ce cadre-là étant la parution D’un Réalisme sans rivages : Picasso, Saint-John Perse, Kafka, de Roger Garaudy (1963), préfacé par Aragon, alors membre du bureau politique. Garaudy infléchissait l’idéologie officielle du PCF en matière culturelle, celle du réalisme-socialiste : ceci permettait d’en repousser les limites pour récupérer des auteurs qui, auparavant, n’étaient pas en odeur de sainteté chez les intellectuels communistes. Aragon, cependant, se gardera bien de suivre Garaudy quand, cinq ans plus tard, celui-ci évoluera vers un certain gauchisme (ce qui entraînera son expulsion du parti en 1970), avant de rallier, plus tard, le camp négationniste…

La palme, pour revenir aux thuriféraires d’Aragon, revenant à ceux qui, comme Daniel Bougnoux – l’un des responsables de la publication des oeuvres complètes de l’écrivain dans la Bibliothèque de la Pléiade – nous affirment que, c’est bien parce qu’Aragon a été stalinien que son oeuvre revêt cette importance. Un rapprochement peut, ici, être fait avec Martin Heidegger, puisque quelques uns des admirateurs du philosophe allemand (et introducteur du nazisme dans la philosophie) se sont exprimés pareillement. En ce sens que l’hitlérisme de Heidegger viendrait en quelque sorte confirmer historiquement sa supposée grandeur. Il entre, certes, une part de cynisme dans cette façon de commenter ici Aragon, là Heidegger. Mais, de manière plus décisive, c’est vouloir reconnaître malgré tout, quoiqu’on puisse en dire ailleurs, quelque légitimité d’un côté au stalinisme, de l’autre au nazisme, puisque de telles fleurs poussent sur ces fumiers. L’approche de Daniel Bougnoux s’avère en tout cas plus « tendance » que celle de ceux qui entendent impérativement séparer, chez Aragon, la vie et l’oeuvre pour ne pas subordonner la seconde à la première. Bougnoux n’hésite pas à écrire, extasié : « Grand brûlé de cette tragédie, Aragon nous renseigne de première main sur les prestiges redoutables de l’erreur, ses chemins amoureux, son charme peu résistible ». Quand on sait combien le « grand brûlé » s’est montré d’une efficacité à toute épreuve dans le maniement du lance-flamme, on dira que M. Bougnoux se moque du monde !

Pour prolonger ce qui a été dit plus haut sur le centenaire d’Aragon, relevons qu’en 1997, l’auteur des Communistes avait cessé d’appartenir au seul PCF. Ce qui n’était pas encore tout à fait le cas lors de son décès. D’abord, le Parti Communiste, en nette perte d’influence, n’avait plus les moyens de conserver pour lui tout seul son grand coryphée. Ensuite, on l’avait déjà remarqué au lendemain de la mort d’Aragon, plusieurs « grandes voix de droite » s’étaient fait entendre pour revendiquer la dépouille de l’écrivain communiste au nom de la France, de la culture française, voire d’un patrimoine commun. Enfin, la critique littéraire, presque unanime, relayée par quelques universitaires, désemparée par l’absence de ces grands noms qui, au mitan du 20e siècle encore, installaient la France dans le peloton de tête du monde des Lettres, s’emparait du dernier de nos « monstres sacrés » pour forger cette figure de « grand écrivain ». Cependant, pour donner à cette construction le maximum de crédit, encore fallait-il parier à l’instar des Lepape & Cie, sur l’existence d’un public sans mémoire, ou en passe d’en être privé. Tant il est vrai, toujours dans ce registre, que certains préfèrent oublier ce qu’ils savent, lorsque d’autres n’ont pas les moyens de savoir ce qu’on leur tait. Sans parler de ceux pour qui cela n’a pas d’importance… On ne s’étonnera donc pas de trouver, parmi les aragonolâtres de la dernière heure, des écrivains qualifiés « néo-hussards », parfaitement désengagés, se flattant, en invoquant leur mépris de la politique et des contingences historiques, de défendre l’écrivain Aragon, quant bien même, il serait le personnage que l’on sait. Comme quoi, la complaisance et le cynisme font bon ménage dès lors qu’il s’agit d’Aragon.

Des lecteurs, peu indulgents avec les romans du cycle romanesque, Le Monde réel (1934-1967), ceux de la période stalinienne, accordent cependant un certain crédit aux romans de la « dernière manière » d’Aragon. Leur modernité est fréquemment évoquée : Aragon y mêle fictions, digressions historiques et réflexions sur son passé. Durant les années 1960, le Nouveau Roman tient le devant de la scène littéraire : La Mise à mort (1965) et Blanche ou l’oubli (1967) s’en font l’écho. Aragon s’y montre sans doute brillant, mais ces jeux de miroir, ces chausses-trappes, cette virtuosité souvent vaine, cette érudition gratuite, finissent par lasser. Trop c’est trop, a-t-on envie de dire devant les tours de passe-passe du vieil escamoteur. Car, il s’agit en réalité, comme l’indique Paul Morelle, « d’effacer de sa mémoire et de celle des autres, trente années de corruption et d’assujettissement intellectuel ». Aragon, à ce jeu-là il est vrai, ne manque pas d’habileté. Il n’aborde jamais l’obstacle de front, mais le contourne, biaise, l’efface le cas échéant. Il faut, par exemple, parvenir à la p. 147 de La Mise à mort (dans l’édition Folio, 1973) pour trouver la clef de cet « exercice de style ». Citons les extraits suivants : « C’est pourquoi savoirne me suffira pas, et jamais ne me dispensera de mentir. Mentir est le propre de l’homme. Qui a dit ça ? Moi, sans doute. C’est par cette propriété du mensonge qu’il avance, qu’il découvre, qu’il invente, qu’il conquiert… Que c’est par cette hypothèse qu’il se dépasse, qu’il dépasse ce dont il peut témoigner, ce qu’il tient d’autrui ou de l’expérience. Est-ce que la fourmi peut, sait mentir ? La forme la plus haute du mensonge c’est le roman, ou mentir permet d’atteindre la vérité […] Et n’ai-je pas le droit de le demander pour moi-même, pourquoi serais-je traité de menteur parce que je n’ai pas honte d’être un conteur d’histoire ». Tout Aragon, ou presque !

Je subodore que d’aucuns s’extasient à la lecture des lignes ci-dessus. Le mensonge à l’oeuvre dans l’oeuvre romanesque, diraient-ils. Allons donc, ce serait enfoncer une porte ouverte ! Mais de quels mensonges, en définitive, s’agit-il ici ? Là encore, Aragon cherche à se justifier, à noyer dans le « mensonge romanesque », les mensonges de toute une vie. C’est une sensation de nausée que l’on éprouve au fil de ces interminables justifications, de ces vrais-faux aveux, de ces palinodies. Dans n’importe quel entretien, dans le moindre texte où il se penche sur son passé Aragon (le dernier Aragon) louvoie, entretient la confusion. C’est chaque fois avec la volonté de s’expliquer, de justifier des choix ou des prises de position. Jamais, il ne cite les faits essentiels, ceux qui ne manqueraient pas de l’accabler. Il faut lire les entretiens avec Dominique Arban intitulés Aragon parle (1968), en particulier les pages consacrées au congrès de Kharkov et à la rupture avec les surréalistes (le début d’une longue carrière inaugurée par une série de mensonges dont seule l’exhumation des archives soviétiques permettra véritablement de connaître la teneur). C’est édifiant !

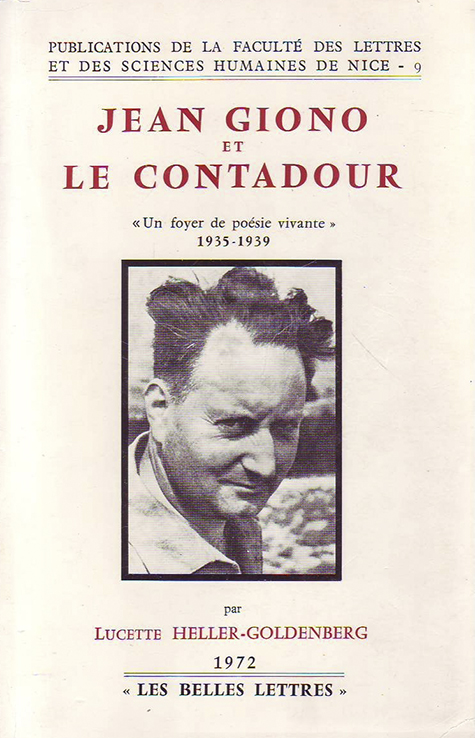

Un autre écrivain, contemporain d’Aragon, pourrait être évoqué sur le chapitre du « mensonge romanesque », ou comme représentant d’une plume non moins prolixe : Jean Giono. Mais là s’arrête la comparaison. En restant dans le domaine du roman, genre dans lequel Giono s’est particulièrement illustré, nous relevons que l’oeuvre romanesque d’Aragon fait difficilement le poids devant celle de l’auteur du Hussard sur le toit (1951). Sans vouloir entrer dans les détails de cette confrontation, citons néanmoins, à l’adresse des petits marquis des Lettres qui s’échaudaient devant le « dernier Aragon » (La Mise à mort, Blanche ou l’oubli, Théâtre-Roman), ce titre de roman : Un roi sans divertissement (1947). Dans cet ouvrage, Giono, pour se limiter à cet aspect, fait appel à des techniques romanesques qui feront la fortune du Nouveau Roman, une dizaine d’années plus tard. Nous sommes loin des ficelles du « m’as-tu vu moderne », des affèteries, coquetteries, et autres miroirs déformants du « dernier Aragon ». Giono s’exprime avec la liberté de l’écrivain qui avance au pas d’une oeuvre que les épreuves de l’immédiate après-guerre ont infléchit vers plus d’âpreté, de noirceur, de pessimisme. Et puis, cet écrivain mis à l’index à la Libération – surtout par les communistes (pas pour de bonnes raisons : Giono étant surtout coupable de naïveté) – n’a jamais jugé utile de revenir sur les années dites du Contadour. Ni à se justifier devant ses pairs et la postérité.

Depuis le début des années trente, consacrées à effacer son passé surréaliste par une allégeance sans faille au réalisme-socialiste, jusqu’à l’époque de la déstalinisation, Aragon n’a cessé de brouiller les cartes, mentant par omission, peaufinant dans un second temps ce « mentir-vrai » au sujet duquel se pâment cyniques et ignorants. L’auteur de J’abats mon jeu (1992) ne se montrait pas indifférent, bien au contraire, aux critiques qui lui étaient adressées, ou aux témoignages le concernant. Et même plus que quiconque dans le monde des Lettres, si l’on en croit ce besoin obsessionnel de se justifier. Ceci explique les longues préfaces à ses romans, écrites vingt ou trente ans après leur parution, qui relèvent surtout, comme le souligne Paul Morelle, de « plaidoyers pro-domo, d’explications de textes, d’interprétations d’intentions, en réponses aux critiques, aux réserves ou aux incompréhensions de l’époque ». Quand Pierre Lepape écrit : « Car au plus bas de la bassesse, on y décèle encore, inimitables, sa griffe, son style, son orgueilleuse jouissance à s’avilir », on se demande avec quel autre écrivain, ce journaliste confond Aragon. La réhabilitation de ce dernier, ici en l’occurrence, emprunte un chemin tortueux, inattendu, qui va jusqu’à s’apparenter à l’un de ces hommages paradoxaux que l’on réserve habituellement à ceux que Georges Bataille range sous la bannière de « la Littérature et le Mal » en ce référant à des écrivains qui excéderaient la littérature. Je présume que Lepape les connaît. Mais, les a-t-il vraiment lus ? Car « »une orgueilleuse jouissance à s’avilir » semble toute droit sortie d’une étude sur Jean Genet, voire sur Sade, Céline, Bataille, ou Leiris. Mettre Aragon sur le même plan, c’est confondre allègrement la « Part maudite » de la littérature, celle qui nous importe, qui nous séduit, et nous emporte avec la prose et les vers d’un caméléon des Lettres. De grâce, Messieurs les Critiques, ne mêlez pas ce littérateur de salon à tous ces noms-là ! Jeunes gens, ne cédez pas aux pressions médiatiques, regardez de plus près la camelote qu’on veut vous fourguer !

On conclura, en soutenant que s’extasier sur Aragon, compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, c’est un tant soit peu endosser la servilité dont le « bonimenteur du mentir-vrai » fut prodigue.

Texte © Max Vincent – Illustrations © DR

Ce texte a fait l’objet d’une première publication sous le titre « Avez vous déjà giflé Aragon ? » sur le blog de l’auteur (sept.-oct. 1997). Nous en donnons ici une version revue et corrigée.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.