Christian Molinier : « Avant-Propos »

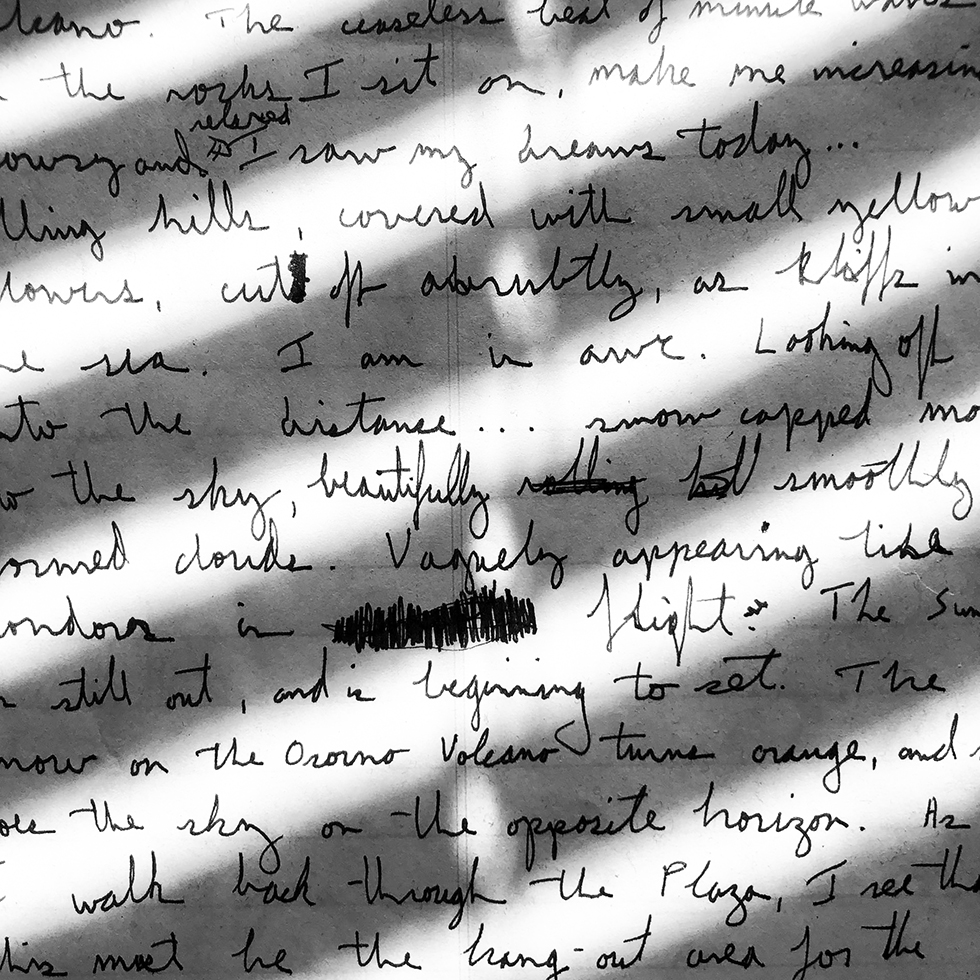

Le titre de ce livre demande une explication, car il peut s’entendre de deux façons. L’écriture, en effet, peut être une manière d’exister en ce sens qu’elle serait associée à un certain mode de vie, supposant par exemple le loisir, la solitude et l’effort pour trouver le mot juste. Dans un autre sens, on peut considérer l’écriture comme une manière d’accéder à l’existence, comme un moyen de passer du sentiment de n’être rien, de n’avoir aucune consistance, au sentiment d’un accomplissement constitutif d’une identité enfin réalisée. Si nous avions voulu mener une étude exhaustive du sujet, il aurait été indispensable de distinguer ces deux sens et de les traiter séparément. Mais notre but est plus modeste. Il vise seulement à provoquer chez le lecteur l’éclosion de pensées qui lui soient propres, de réflexions sur cette activité répandue, et d’ailleurs naturelle pour l’homme cultivé, qui consiste à tracer des signes sur une feuille de papier dans l’intention d’exprimer quelque chose de soi. Mais écrire n’est pas non plus un acte anodin. Il requiert une certaine disposition mentale, plus exactement un dédoublement de la psyché. La sensation vécue est suivie de la conscience de la sensation et de la recherche des mots pour décrire cette sensation. Cette disposition peut se manifester par moments dans la vie psychique de tout homme, mais elle est particulièrement développée chez ceux qui écrivent et elle finit par devenir une dimension constitutive de leur personnalité. On peut même dire qu’elle est pour eux synonyme de vie intérieure, et cette vie intérieure synonyme de vie véritable, ou du moins de vie véritablement humaine. Cela conduit, bien involontairement, à une manière d’exister et le plus souvent à de graves difficultés d’existence en même temps qu’à de grandes joies intérieures.

Jean-Luc Coudray : « La question de l’existence »

En valeur absolue, nous existons puisque nous sommes nés. Nous ne l’avons d’ailleurs pas choisi. J’ai un souvenir très précis du moment où a débuté la continuité de mes souvenirs conscients. Vers environ trois ans, dans mon lit, je réalise qu’il m’est impossible de trouver le début de ma vie. J’existais, mais sans commencement. Je n’avais pour réponse à cette question que le discours parental sur ma naissance. Mais ce n’était qu’une histoire. En valeur absolue, nous existons puisque nous sommes nés. Nous ne l’avons d’ailleurs pas choisi. J’ai un souvenir très précis du moment où a débuté la continuité de mes souvenirs conscients. Vers environ trois ans, dans mon lit, je réalise qu’il m’est impossible de trouver le début de ma vie. J’existais, mais sans commencement. Je n’avais pour réponse à cette question que le discours parental sur ma naissance. Mais ce n’était qu’une histoire. Il manque au début de l’enfance une cérémonie qui marque son entrée dans le monde. Cela pourrait être le baptême. J’ai en effet été baptisé à l’âge de trois mois, en totale inconscience. Mais ce rite trop humain ne pouvait me suffire. Il aurait fallu que Dieu lui-même prenne en charge la mise en scène symbolique de mon entrée dans le monde. Au lieu de cela, j’étais jeté quelque part sans tambour ni trompette. Et, bien qu’existant déjà, je me découvrais chargé d’un travail personnel consistant à démontrer à autrui que je valais quelque chose. Dans ce cadre, le travail d’écriture est une manière de faire ses preuves, aussi bien vis-à-vis de soi-même que des autres. Mais le jeu est dangereux car il se déploie dans un champ subjectif. L’auteur ne prouve jamais rien, il ne peut que séduire. Au lieu de montrer sa valeur par l’objectivité d’un diplôme ou d’une fonction reconnue par la société, il se soumet à une collection d’appréciations individuelles. Il en expérimente alors l’étonnante diversité, indifférence comprise. Toujours est-il que la transformation de ces appréciations individuelles en une appréciation collective est un long chemin jamais acquis. Ainsi, la particularité de l’auteur est que sa valeur est dépendante de critères qui lui échappent. Le contraste me paraît saisissant. D’une part, l’auteur, s’il veut trouver un style, être original, doit ne croire qu’à son jugement propre. Mais d’autre part, la reconnaissance de sa valeur est entièrement dépendante des jugements des autres. L’auteur aura beau se défendre de ces jugements extérieurs, c’est quand même aux autres que s’adressent ses écrits. Se distanciant du regard des autres pour conserver la liberté de son travail, il bascule dans une extrême dépendance dès que son livre est sorti. Le lecteur idéal, à qui s’adresse son travail, est l’icône indispensable pour résoudre cette tension. Le lecteur idéal, personnage inventé et distinct de l’auteur, pourrait être l’objet transitionnel qui relie le monde imaginaire de l’auteur au monde réel. Or, derrière le lecteur idéal, se profile une certaine idée de la conscience collective. La conscience collective pourrait n’être qu’une fiction puisqu’il n’existe, concrètement, qu’une addition de consciences individuelles. Pourtant, tout se passe comme si chaque société possédait une conscience propre avec ses idéologies, son patrimoine culturel, ses préférences, ses habitudes, etc. La conscience collective est un objet intermédiaire entre l’imaginaire et le réel, objet idéal pour que l’écrivain y projette l’accomplissement de son œuvre. L’avenir se situe dans ce même espace intermédiaire, notamment la postérité. Le futur n’existe pas. Et cependant, il ne cesse d’entrer dans l’existence en pénétrant le présent. Il possède lui aussi ce statut mixte entre l’imaginaire et le réel. La postérité est un objet parfait pour les projections psychiques de l’auteur. Lecteur idéal, postérité, conscience collective sont des objets qui ont le statut ambigu du possible. Le possible n’est pas encore réel, sans être totalement imaginaire. Dans cette perspective, l’accueil indifférent, froid, injuste du public est seulement provisoire. Le livre vit sur un temps qui dépasse celui de l’injustice et de l’incompréhension. Il s’adresse à la conscience collective, éclairée par le recul historique. Force est de constater que le recul historique ne nous livre que d’excellents écrivains. Certes, si certains ont été oubliés, nous n’avons pas les moyens de le savoir. Mais les médiocres ont été radicalement éliminés. Mon frère a une théorie sur ce sujet : celle de la mémoire. Il se fonde sur l’exemple de Picasso. Selon lui, Picasso n’est toujours pas compris. Mais cela n’a pas d’importance. Quelqu’un qui a vu une peinture de Picasso ne pourra jamais l’oublier. Ainsi la mémoire est-elle un juge infaillible, contredisant souvent le jugement conscient de la personne. Les mémoires individuelles additionnées, bien plus pertinentes que les appréciations des ego bornés, intégreraient les productions artistiques dans le patrimoine définitif de la conscience collective. L’artiste s’adresse alors à son insu à ces mémoires inconscientes et non aux personnes vivantes, trop encombrées par leurs limitations psychologiques. Échouant à exister selon sa véritable valeur dans le regard du public présent, l’écrivain trouverait son existence dans le point de vue éclairé d’un jugement inconscient, à l’insu des individus. Il est vrai que les rêves nocturnes de la personne la plus bornée et la plus conformiste nous étonneront toujours par leur richesse et leur créativité. Cette part cachée de chacun agirait dans le plus total silence, révélant, au moment du recul historique, des choix indiscutables. On peut interpréter cette perspective comme un bon de consolation pour l’écrivain isolé dans sa chambre. Mais il traduit, au minimum, une représentation de l’Autre auquel s’adresse le travail d’écriture. N’écrivant jamais pour une seule personne, l’auteur abstrait cette représentation de l’Autre. En effet, une parole publique n’est pas une parole privée. S’adresser à une foule comporte une contradiction. L’orateur parle à tout le monde et à personne en particulier. Bien qu’ayant mille humains devant lui, il est obligé de temps en temps, pour tromper son sentiment de vide, de fixer un regard individuel, de parler à quelqu’un de particulier. La foule, malgré sa masse, est un objet imaginaire. Mais cette fiction possède une étonnante présence. L’écrivain s’adresse à une foule plus abstraite que celle qui écoute l’orateur, puisqu’il s’agit d’un public supposé ou à venir. Mais il a le pressentiment, qui anime sa motivation, que cette présence fictive vers laquelle il se tourne possède un pouvoir efficient, celui du recul historique, même s’il est invisible. Il est finalement impossible d’écrire sans croire à quelque chose d’invisible. C’est mon cas. J’écris en visant une dimension cachée dont la définition reste floue. Mais ce flou n’est pas confus. Il s’agit plutôt d’une indétermination qui ouvre des portes. Je ne crois pas au ciel des idées de Platon. Si l’Absolu existe, il est nécessairement au-delà de toute forme. Néanmoins, les formes de ce monde phénoménal ne sont pas toutes équivalentes, sinon la laideur n’existerait pas. C’est peut-être en inventant la mocheté que l’homme a révélé la beauté. Car la beauté, partout présente dans la nature comme dans l’univers, pourrait laisser croire qu’elle est la seule possibilité. Ainsi, toute forme serait équivalente puisque nécessairement belle. Mais l’irruption du laid dément ce point de vue. C’est pourquoi l’art, qui procède de la forme, n’est pas vain. Écrire relève d’une forme de naïveté. L’enfant qui joue pourrait paraître prétentieux dès lors qu’on croit à son jeu. En effet, il emprunte toujours des rôles valorisants. Mais le pirate ou le Zorro de l’enfant est chaque fois naïf. De la même façon, l’écrivain joue. Il peut donc tout se permettre. L’un de ces possibles est de tenter la prétention, la toute-puissance, la mégalomanie. Le jeu de l’enfant lui procure des sensations, des réalisations, des accomplissements. C’est parce qu’il ose dans un univers sans sérieux qu’il récolte des fruits réels. Le réel dans l’écriture ne se situe pas dans les affirmations qu’ose le texte. La vérité est ailleurs. Elle se situe dans le vertige de la pensée que le texte a provoqué.

Christian Molinier : « Esquisse d’une conclusion »

Reprenons un point évoqué plus haut. Tous les éditeurs l’ont constaté, dans la France contemporaine, s’il y a de moins en moins de lecteurs, il y a de plus en plus d’écriveurs. On peut y voir une curiosité de l’époque et en sourire, mais il est plus judicieux de considérer le phénomène comme un fait social qui nécessite analyse et interprétation. Comment expliquer ce besoin de laisser une trace écrite de son existence ? N’est-ce pas justement parce que cette existence devient incertaine dans le monde d’aujourd’hui ? Qu’elle ne va plus de soi ? Que l’identité de tout un chacun fait l’objet d’une méconnaissance ? Et peut-être d’une trahison ? Qu’on nous permette de suivre l’hypothèse que dans notre état social l’individu est devenu un être fantomatique, sans race, sans nationalité, sans identité sexuelle, il n’est plus qu’une entité administrative doublée d’une cible commerciale, un élément d’une série, comme dit Sartre, et il est inévitable que cette réduction ait des conséquences psychologiques. L’écriture serait alors un moyen de défense, un acte de résistance face à un phénomène de déshumanisation. Mais, pour ceux qui prennent la plume, une question doit se poser : comment écrire en un temps où ce n’est pas seulement la personne humaine qui est menacée dans sa chair, dans son cadre de vie, dans son histoire et sa culture mais la langue elle-même, aussi bien dans son lexique que dans sa syntaxe. Un processus de perversion idéologique menace sa clarté. La Révolution française a, en son temps, provoqué une crise du langage qui a obligé les auteurs de ces temps violents à repenser la manière de parler et d’écrire. L’époque contemporaine, sans guillotine, entraîne des bouleversements tout aussi profonds, qui nous laissent désemparés. Nous devenons étrangers à nous-mêmes. Voilà pourquoi « sur des pattes de colombe » se présente l’ambition d’opposer à la confusion des idées, à l’extension du faux dans la sphère publique un effort de sincérité dont on peut espérer qu’il conduira à cette simplicité supérieure que nous admirons tant chez les auteurs des temps anciens.

Textes (extraits de l’ouvrage) © Christian Molinier & Jean-Luc Coudray – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.