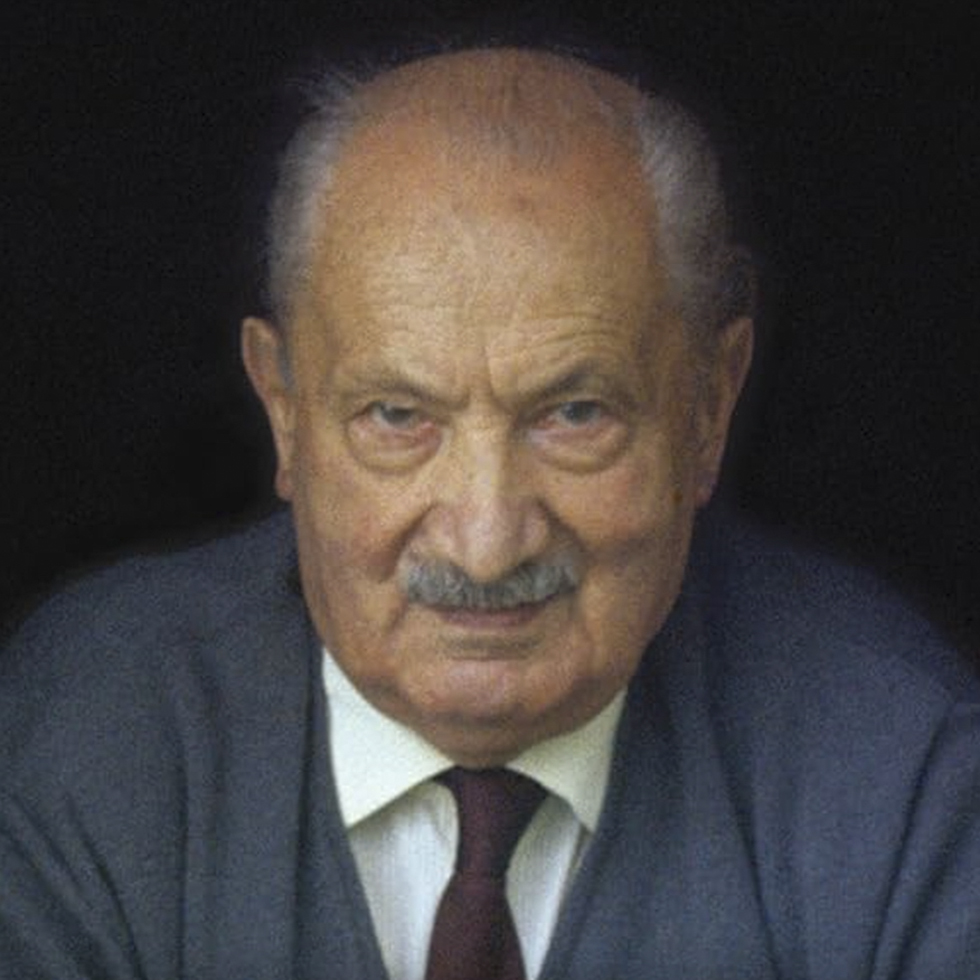

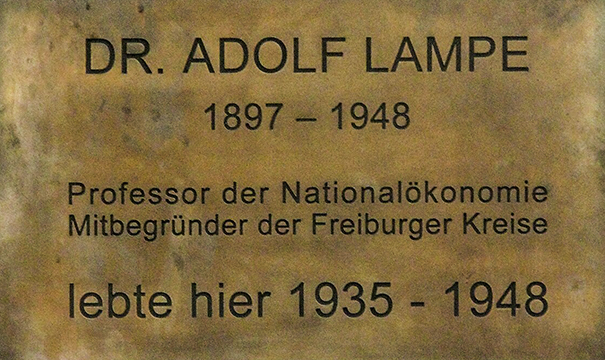

Une question, d’importance pour ceux qui la posent, n’a été qu’effleurée jusqu’à présent : le « silence » de Martin Heidegger dans l’après-guerre. Encore faut-il s’entendre sur ce « silence » (les guillemets sont de rigueur), puisque l’ouvrage Écrits politiques de Heidegger (présenté et annoté par François Fédier) est en partie consacré aux « réponses » du philosophe sur son engagement national-socialiste de 33-34, mais également sur son attitude durant toute la période nazie. Je souligne que lors de l’audition en 1945 de Heidegger devant la commission d’épuration, l’un de ses membres, Adolf Lampe (impliqué dans la tentative d’assassinat de juillet 1944 contre Hitler) avait été indigné par l’absence de tout sentiment de culpabilité chez Heidegger.

Les réponses écrites de ce dernier, deux lettres : la première adressée au rectorat de l’Université de Fribourg, et la seconde au président de la commission d’épuration, n’ont pas été – que je sache – alors publiées. Interpelé par Marcuse en août 1947, qui souhaitait une « déclaration publique », Heidegger se contenta de répéter ce qu’il avait déclaré devant les membres de la commission d’épuration : il s’était désolidarisé du régime nazi après sa démission du rectorat, et que ses cours en portaient le témoignage. Il ajoutait cependant – je souligne – qu’il n’avait pas voulu renier officiellement ses anciennes convictions, pour ne pas être rangé parmi ces « partisans des nazis [qui] proclamaient de la manière la plus répugnante leur revirement », afin de ne pas compromettre leur carrière dans l’Allemagne de l’après-guerre. Une réponse autant habile que dilatoire. Trois ans plus tard Heidegger fut réhabilité et put de nouveau donner des cours à l’université. Carl Schmitt, qui avait lui été emprisonné en 1945, nota un brin sarcastique dans son Journal que Heidegger était en train de « réussir le test du retour sur scène avec la mention Très bien« .

Sur ce « silence », les avis divergent. À côté de ceux qui reprennent in extenso les explications et justifications de Heidegger, pour qui la question ne se pose pas, d’autres – pour ne s’en tenir qu’aux heideggeriens déclarés ou pas – ne l’entendent pas de cette oreille. Il est vrai qu’une autre question vient se superposer sur la première, pouvant le cas échéant la recouvrir : celle de la repentance. C’est quelque chose de cet ordre que Paul Celan attendait de Heidegger quand il rencontra le philosophe en 1967 à Fribourg, lors d’une lecture publique, puis le lendemain, en tête à tête dans la cabane de Todtnauberg. D’ailleurs, le mot qu’il laissa dans la Hütte paraît explicite :

Dans le livre de la cabane, le regard sur l’étoile du puits, avec, dans le coeur, l’espoir d’un mot à venir.

Heidegger répondra par ces mots :

Mes propres voeux ? Qu’à l’heure qui sera la bonne vous entendiez la langue dans laquelle la poésie qui est à faire s’adressera à vous.

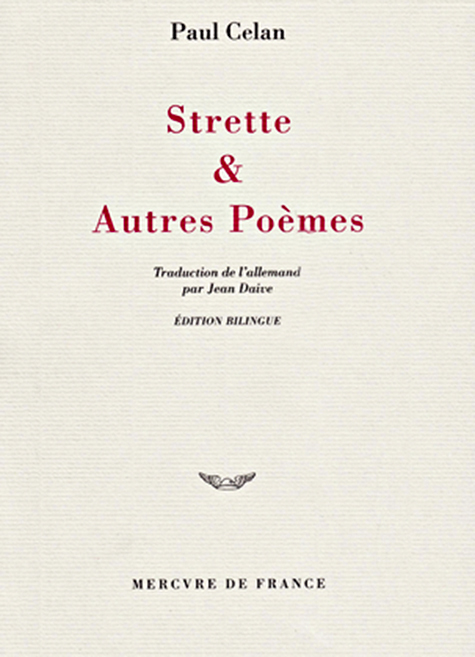

Jean Bollack, les commentant, a évoqué la « désinvolture » et « l’impertinence » de cette réponse. Ces mots sont trop faibles. Il faudrait en trouver un qui puisse se rapporter à la bêtise, à la ruse, à la susceptibilité mal placée, et à l’immonde… Celan avait alors 47 ans et une oeuvre – pas n’importe laquelle – derrière lui. Que pouvait donc entendre Heidegger de cette poésie alors qu’à l’instar de celle de Heine (dont le nom, selon lui, jetait « une lumière étrange sur Goethe »), elle avait été écrite par un juif ! Celan voulait auparavant adresser à Heidegger le poème Strette (au sujet duquel le traducteur Jean-Pierre Lefebvre évoque « la pureté de l’histoire humaine [est] à jamais obscurcie de ce qui ne devait jamais arriver (ce qui s’est réellement produit) et qui accompagnera toujours les mots (et les images) ». On ne sait pas s’il l’a fait. Cette incertitude traduit le rapport ambigu et contradictoire de Celan à Heidegger dont il connaissait la philosophie (et disait apprécier l’oeuvre tardive), mais qui refusait qu’on lui dédie un livre (d’Otto Pöggeler) sur Heidegger, et d’être photographié en compagnie de ce dernier avant la lecture publique de Fribourg.

Philippe Lacoue-Labarthe, dans La Fiction du politique, évoque le souhait de Celan et de tous ceux « qui attendaient de Heidegger qu’il se prononçât ». Il admet à la rigueur que le philosophe se soit tu devant ceux qui lui demandaient des comptes en 1945, mais ne comprend pas le silence de Heidegger à l’égard des « survivants ». Lacoue-Labarthe connaissait-il les deux conférences de Brême ? Car si on sait lire, et non mâcher la prose heideggerienne comme une feuille de cola, elles donnent toutes les explications nécessaires sur ce qui pour l’auteur de La Fiction du politique relève d’une « faute » (vis-à-vis des « survivants » donc). En résumé, Lacoue-Labarthe, qui ne pardonne pas au Maître son « silence sur l’Extermination », l’explique, lui, par le souci chez Heidegger d’innocenter avant tout l’Allemagne. C’est partiellement vrai, mais cela ne représente qu’un aspect de la question. Et Lacoue-Labarthe de se demander alors :

Le silence – le « sauvetage » de l’Allemagne – valait-il le risque, pour la pensée elle-même, d’un aveu (sans aveu) de complicité avec le crime ?

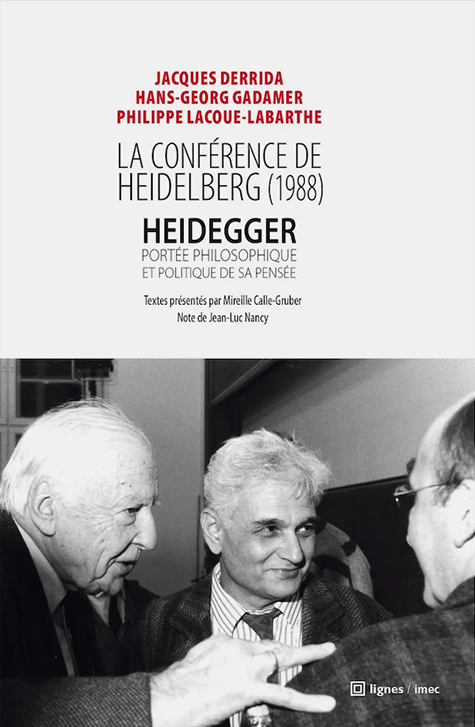

Jacques Derrida, lors de la conférence de Heidelberg en 1988, s’interrogeant sur ce « silence » un an plus tard, reporte l’interrogation sur la réception de la parole de Heidegger dans le cas où celui-ci aurait présenté des excuses publiques :

À ce moment là, que ce serait-il passé ? Il aurait probablement été absous, plus facilement absous. On aurait fermé le dossier des rapports entre Heidegger et le nazisme, les événements surdéterminés nommés nazisme, avec une phrase en direction d’un consensus facile : Heidegger aurait-il fermé les choses ?

L’argument paraît convaincant. S’il est pertinent, il n’épuise pas pour autant toute la question sur ce « silence ». Barbara Cassin va dans le sens de Derrida lorsqu’elle affirme sur un mode provocateur que le « non reniement […] était le seul geste bel et bon de Heidegger ». Je remplacerais « bel et bon » par « que l’on pouvait attendre ». D’abord, pour la raison exprimée par Derrida : s’amender ainsi à trop bon compte (puisque l’on efface l’ardoise). Mais surtout, parce que Heidegger n’avait pas fondamentalement renié son passé nazi (en 1953, et même encore en 1966). Pourquoi lui demander de se repentir alors qu’il persistait et signait en quelque sorte, et n’avait donc rien à regretter (sinon d’avoir commis une « grosse bêtise » en 1933 pour satisfaire les Beaufret, Fédier et consort). Encore faut-il s’interroger sur la signification chez Heidegger de cette « grosse bêtise » : parce qu’il « y a cru » ou parce qu’il l’a faite ? Les ignorants et les idiots utiles qui croient ou prétendent que Heidegger n’a été nazi que durant 12 mois (certains écrivent même 10 mois !) peuvent logiquement, conséquemment s’étonner du « silence » de Heidegger après 1945, les autres, non… Même si l’on coupe la poire en deux, comme Lacoue-Labarthe, on se demande bien ce que Heidegger aurait pu dire aux survivants des camps d’extermination. Un Heidegger qui, en 1949 à Brême, noyait allègrement le poisson en affirmant que la principale victime, c’était l’Allemagne (ou les allemands). Et il en va de même pour ce qui concerne son inqualifiable « non-réponse » à Paul Celan. Enfin, tout porte à croire que Heidegger n’avait pas cessé de penser que le nazisme pouvait redevenir d’actualité un jour à l’autre pour, en quelque sorte, lui redonner raison, philosophiquement parlant. Alors la repentance, n’est-ce pas…

Premier ouvrage traduit en français à s’en prendre directement à la philosophie de Heidegger, Le Jargon de l’authenticité de Theodor W. Adorno – publié en Allemagne en 1964 – paraîtra en France cinq ans plus tard. Dans un registre équivalent, le livre de Pierre Bourdieu, L’Ontologie politique de Martin Heidegger, sorti en 1988, reprend « sous une forme légèrement différente », un texte de 1975 publié dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales (traduit l’année suivante en allemand). Au début des années 50, Adorno relève déjà dans la production culturelle de l’époque en Allemagne, la présence de symptômes « d’heideggeromanie ». L’une de ses notes de 1951 anticipe la critique à venir :

Le geste radical en l’absence complète de tout contenu critique d’ordre social, la sympathie pour le critère d’origine en soi et in abstracto (que la théorie raciale, ensuite, peut venir meubler sans aucune peine), de culture de la posture en soi, sans aucun contenu, qui aboutit à un idéal d’héroïsme sans attaches, tout cela est du pur univers de pensée national-socialiste.

Dans ses cours de l’année 1951-1952, Adorno y revient :

[Heidegger voudrait que sa langue soit] la langue de l’être lui-même. D’une façon analogue, les cabalistes voulaient tirer de la langue hébraïque révélée par Dieu des structures objectives. Heidegger n’est rien d’autre qu’un cabaliste du même genre. Comme l’histoire fait défaut à cette langue, l’histoire devient mythologie. Il existe un lien entre cette philosophie et les fascistes.

Venons-en au Jargon de l’authenticité (sous titré : De l’idéologie allemande). Adorno y critique un certain maniement de la langue qui tend à subjuguer le lecteur, à le suggestionner à travers la sacralisation de ce langage, ce pathos de l’authenticité. C’est ainsi vouloir jeter la suspicion sur toute forme d’intelligence discursive comme forme dégradée de la pensée, pour lui préférer une prétendue profondeur du méditant au travers duquel toute négation se trouve discréditée. Ce langage régressif, celui d’une « liturgie de l’intériorité », c’est celui qui vient célébrer l’enracinement, le lieu natal, le monde paysan, mais qui n’en est pas moins autoritaire. Comme le précise Adorno :

Le fascisme ne fut pas seulement une conspiration qu’il était aussi, mais quelque chose qui prit naissance dans une tendance propre au développement d’une société de la puissance. La langue lui offre un asile ; là, le mal qui couve s’exprime comme s’il était le salut.

Adorno n’oublie pas qu’il écrit dans l’Allemagne des années 60 : ce « discours oraculaire » devient le vecteur d’une idéologie allemande encore plus insidieuse. Dans la ligne de mire d’Adorno, nous retrouvons l’identité dont la pensée « fut à travers l’histoire, quelque chose de mortifère ». L’Ontologie politique de Martin Heidegger prolonge le propos d’Adorno dans les trois chapitres consacrés à l’analyse du langage heideggerien. Bourdieu, commentant un passage de Être et Temps, souligne combien la langue heideggerienne cumule « tous les profits, le profit de dire et le profit de démentir ce qui est dit par la manière de le dire ». Il prend l’exemple, fondamental chez Heidegger, de l’opposition entre les notions « d’authenticité » et « d’inauthenticité », ces « modes cardinaux de l’être-là », pour relever que pareille opposition recoupe subtilement celle existant entre « l’élite » et « les masses ». Ces dernières étant associées à la « dictature du on » qui nivelle, qui « se dérobe aux responsabilités », assistance qui s’en remet à « l’État-providence » via « l’assistance sociale ». Un langage qui masque difficilement « l’horreur des idéologies inégalitaires » qui menacent « ce qui a été conçu au prix de l’effort ». Tout ceci, sinon Heidegger ne serait pas Heidegger, énoncé « sous une forme qui les rend méconnaissable parce qu’elle ne peut pas se reconnaître comme les énonçant ». Ce qu’on appelle en bon français de l’escamotage. De forts esprits n’y ont vu que du feu, subjugués étaient-ils par cette manière de dire sans le dire. Bourdieu, en venant à l’après guerre, relève que :

[…] de toutes les manoeuvres qu’enferme La Lettre sur l’humanisme, aucune ne pouvait toucher les marxistes « distingués » aussi efficacement que la stratégie du second degré consistant à réinterpréter par référence à un contexte politique nouveau, qui imposait le langage du « dialogue fructueux avec le marxisme », la stratégie typiquement heideggerienne du (faux) dépassement par la radicalisation que le premier Heidegger dirigeait contre le concept marxiste d’aliénation.

À ce jeu ont pu se laisser prendre Kostas Axelos (on le sait), François Châtelet, et même Henri Lefebvre. C’est d’ailleurs la marque parmi d’autres du « second Heidegger ». Ici, « les effets en apparence les plus spécifiques du langage heideggerien, notamment tous les effets constitutifs de la rhétorique molle de l’homélie, variation sur les mots d’un texte sacré fonctionnant comme matrice d’un commentaire infini et insistant, orienté par la volonté d’épuiser un sujet par définition inépuisable », ne peuvent que renvoyer aux « tours » et « tics professionnels » des « prophètes de la chaire ». Ce « prophétisme sacerdotal » a pu faire illusion malgré tout. Bourdieu rappelle justement qu‘il « a fallu une transgression de l’impératif académique de neutralité aussi extraordinaire que l’enrôlement du philosophe dans le parti nazi pour que soit posée la question, d’ailleurs immédiatement écartée comme indécente, de la ‘pensée politique’ de Heidegger ». Bourdieu ajoute ironiquement que « les professeurs de philosophie ont si profondément intériorisé la définition qui exclut de la philosophie toute référence ouverte à la politique qu’ils en sont venus à oublier que la philosophie de Heidegger est, de part en part, politique. L’habileté du philosophe ayant été, après 1945, de convertir ‘en méthode les schèmes pratiques, stylistiques et heuristiques’ du premier Heidegger ». Un double langage, donc, après la Seconde guerre mondiale, mais de la duplicité avant 1933, chez Heidegger. C’est-à-dire, pour conclure ici avec Emmanuel Faye, « suggérer indirectement, dans ses écrits publics ce qui n’est pas acceptable pour son temps, et l’exprimer plus directement, et de façon souvent abrupte, soit de façon privée ou secrète, soit publiquement si les temps sont propices ».

Dans l’histoire de la réception de Heidegger – et cela dépasse le domaine strictement français – la publication du livre d’Emmanuel Faye, Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie, change la donne. Il y a un avant et un après 2005. Les attaques virulentes adressées depuis à Faye, par les clique et claque heideggerienne, l’illustrent éloquemment. J’ai déjà eu l’occasion, dans les épisodes précédents, de citer plusieurs témoignages. Les ouvrages Heidegger à plus forte raison et Dictionnaire Martin Heidegger sont des réponses, directes et indirectes, au livre de Faye. L’institution universitaire n’a, d’ailleurs, pas manqué de réagir en mettant Heidegger au programme de l’écrit de l’agrégation. Ceci et cela n’étant pas sans incidences sur les modalités d’expression dans le monde universitaire. François Rastier rapporte (en se référant à la publication par ses soins d’un compte rendu du livre de Faye par Kurt Flasch) :

Les auteurs de la traduction, deux thésards en philosophie, ont refusé de la signer pour ne pas compromettre leur avenir professionnel.

Il semblerait donc que le rapport de force au sein de l’Université française reste encore en faveur des vieilles barbes heideggeriennes. Mais est-ce véritablement important ? Le vent tourne assurément, par exemple, dans le domaine de la traduction où celles de Beaufret et de Fédier font de plus en plus l’objet de vives critiques, y compris dans des cercles heideggeriens. Et demain, quelle place la postérité accordera à Martin Heidegger ? Trois versions peuvent être proposées.

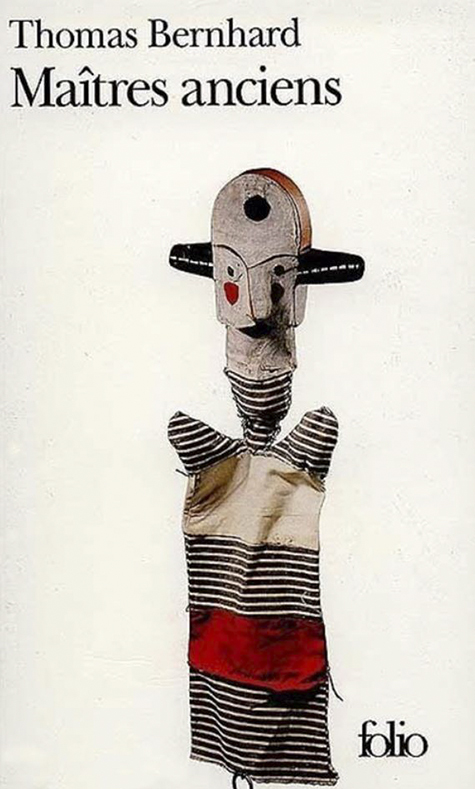

La première, la plus optimiste, la plus plaisante aussi, ne retiendrait rien, ou presque rien du philosophe et de sa philosophie. Ce « presque rien » pour conserver, néanmoins, le souvenir du personnage, autant ridicule que parfois grotesque, qui comme le disait l’un de mes amis « attire la blague ». Nous l’avons, ce personnage, domicilié pour l’éternité « 1933 rue du Rectorat, quartier de l’Être-là ». Nul mieux que Thomas Bernhard, dans Maîtres anciens, n’a su traduire, à l’aide de cette même langue allemande, l’exact contraire de l’enflure et de la boursouflure heideggerienne, dans une prose musicale, superbe, ironique, qui là, confrontée au « berger de l’être » (voire le « berger de l’âtre » parfois) se révèle hilarante. Voilà Heidegger, « ce ridicule petit bourgeois national-socialiste en culotte de golf », habillé en toute saison. Et de même, « les générations de la guerre et de l’après-guerre qui, déjà de son vivant, ont déversé sur lui une avalanche de thèses de doctorat répugnantes et stupides ». Ceux qui « allaient en pèlerinage chez Heidegger, surtout ceux qui confondent la philosophie avec l’art culinaire, qui prennent la philosophie pour un plat cuisiné, un rôti, un bouilli, ce qui correspond tout à fait au goût allemand. Heidegger tenait sa cour à Todtnauberg et, sur son piédestal philosophique de Forêt-Noire, se laissait admirer à tout moment, telle une vache sacrée ». Certes, mais « une vache philosophique continuellement pleine […] qui paissait sur la philosophie allemande et qui, pendant des décennies, a lâché sur elle ses bouses coquettes dans la Forêt Noire ». S’il faut dire un mot de cette philosophie, « Heidegger était un camelot philosophique, qui n’a apporté sur le marché que des articles volés, tout chez Heidegger est de seconde main, il était et il est le prototype du penseur à la traîne à qui tout, mais alors vraiment tout a manqué pour penser par lui-même ». Enfin, fondamentalement, « Heidegger [qui] n’a jamais été qu’un personnage comique, tout aussi petit bourgeois que Stifter, tout aussi effroyablement mégalomane, un faible penseur préalpin, selon moi, tout juste fait pour la potée philosophique allemande ».

La deuxième version – intermédiaire dirais-je – prend acte du changement de paradigme observé en ce début de 21e siècle, dont j’ai dit deux mots, amplifié lors de la parution des Cahiers noirs, d’un renversement de perspective en quelque sorte, lequel normalement, devrait se traduire par une désaffection progressive du culte heideggerien, pour in fine ne conserver qu’un noyau dur, celui des trois N : « Nazisme, Négationnisme, Nihilisme ». De l’église ne subsisterait qu’une secte, de l’esprit que la lettre (pour schématiser). Les trois mousquetaires étant quatre, pourquoi ne pas reconnaître à côté de ces trois N (les heideggeriens « en tout état de cause »), l’existence, ou plutôt la permanence d’heideggeriens « malgré tout » : appelés, ici, « Niais, Nuls ou Neu-neu », au choix. Soit l’ultime reliquat de ceux – soyons triviaux – que Heidegger aura « baisé » de son vivant, et même après…

Quant à la troisième version, je préfère ne pas l’envisager. Ce serait celle d’un Heidegger devenu le philosophe officiel d’un monde acquis à une idéologie national-socialiste (sous une autre appellation, bien évidemment). Au moment de conclure, pour prévenir une objection que je pourrais me faire, je dois préciser que cette approche critique de Martin Heidegger, la méthode utilisée pour en rendre compte, la manière d’envisager l’homme dans son rapport à l’oeuvre – et réciproquement – pourraient être discutées dans le cas, par exemple, d’un Ernst Jünger. Mais ceci est une autre histoire…

Texte © Max Vincent – Illustrations © DR

L’Imposture Heidegger est une série sur le mensonge philosophique en 13 épisodes.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.