Je me rappelle les heures d’étude passées au cabinet des Estampes du Rijksmuseum, à Amsterdam, devant ces planches difficiles à déchiffrer comme l’écriture d’un peuple oublié […]. Ce sont de vastes mouvements de terrain qui semble avoir été fendillé dans tous les sens par un soleil de malédiction, des rocs erratiques, cariés par d’épouvantables maladies planétaires, de hautes barrières montagneuses qui rappellent les cirques et les vallons si richement onduleux des derniers paysagistes du XVIe siècle aux Pays-Bas, ces incomparables constructeurs de tours de Babel et de monts Ararat. L’absence totale d’effet laissant jouer partout une lumière égale et mortuaire fait penser à des préparations pour des tirages en couleur. Peut-être Seghers en avait-il pris une première pensée dans des estampes, non pas japonaises, mais chinoises, rapportées par un navigateur… (Henri Focillon, Maîtres de l’estampe, 1930)

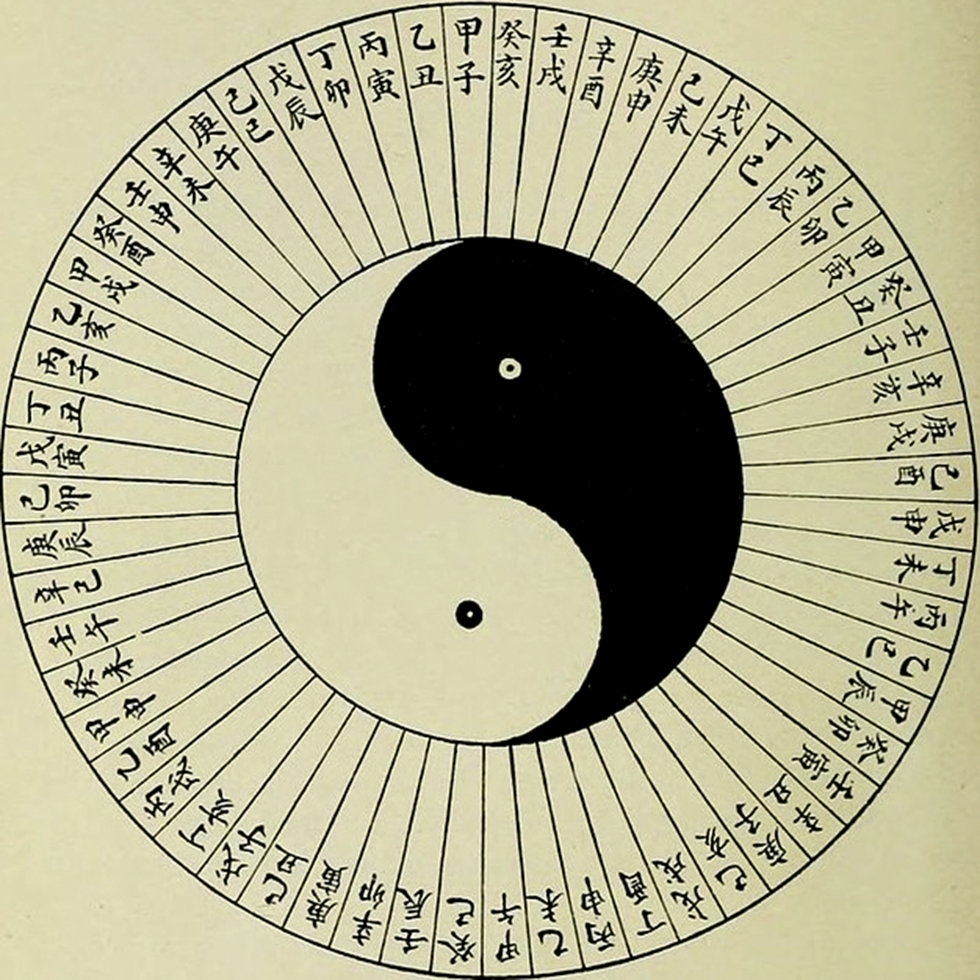

À quelles conditions un artiste occidental – les Provinces unies – du 17e siècle peut-il coïncider avec la peinture chinoise ? On pensera à ceux qu’on appelle, là-bas, les quatre maîtres Yuan, en particulier à Huang Gongwang – ou à Ni Zan. Enfin, c’est comme on veut. On n’est pas forcé d’être très précis – plus loin, ce sont des restes des Ming dont je parlerai. On pourrait retracer les conditions d’une telle coïncidence. Il y a cette obligation de passer par l’eau-forte. Que ce qui est pinceau mouvant chez les Chinois soit, ici, mouvement de la pointe d’acier sur le vernis qui recouvre le cuivre. Et puis, la nécessité d’un paysage de désolation, cette nécessité que, pour commencer, tout soit détruit – ravagé. Combien de lave, combien de torrents d’acide ont dû dévaster ce paysage, même s’il semble qu’une rivière passe, tout semble figé dans la pierre.

Cette pierre ancienne qui est restée là, à travers les époques. On remonte à grands pas vers des temps géologiques, où la Terre n’a pour interlocuteur qu’elle-même. Où les seuls dialogues sont ceux des roches et des pierres. Où finalement tout ce qui n’est pas minéral n’a d’autre choix que de mimer ce qui l’est, pour se fondre dans le paysage et faire semblant d’être pierre. Il faudrait se demander pourquoi un tel paysage fait penser si furieusement à ce que les Chinois – bon nombre d’entre eux – nous offrent comme miroir de notre terre. Il faudrait comprendre ce pont jeté au-delà des territoires, ce secret souterrain qui traverse les continents pour donner une place à Hercules Seghers dans les restes des Ming, dans ces visages lavés, dans ces grès érodés, creusés et dépeuplés de leurs couleurs premières – ce qui reste des couleurs, ce ne sont que quelques traces paisibles, presque immobiles – ce qui reste.

Ne me quittez pas. Je n’ai pas fini. Je continue à vous parler de Seghers, quoi qu’on en pense.

Et lui s’épuisant sur quelque femme. Dans l’étreinte, avec autour de lui les bras de cette femme-là. Femme sans nom et sans visage. Avec au-dessus du ciel, au-dessus des épreuves – au fin fond des gravats – là où marchent ceux qui descendent des gorges arides – puisqu’ici il ne pleut plus et que les eaux ont déserté les roches sèches sur lesquelles les traces de boue restent sans espoir d’être jamais lavées – comme la face de l’enfant que la main de la mère, la main du parent nourricier ne vient pas essuyer – ou bien, ce sont des chutes brutales, soudaines, violentes comme des colères irrationnelles dans les cieux sereins, qui seulement dévastent, sans humecter le sol de leur tendresse.

Ainsi, lui, s’étant livré à l’étreinte, s’unissait à quelque femme, une femme dont le nom aurait été lavé, effacé, récuré. Et c’était comme si son regard ne partait pas de lui-même, comme si ce n’étaient pas les globes oculaires qui étaient cette surface où venaient jouer les réfractions de la lumière, globes oculaires qui remontaient à force de nerfs, de sang et de chair jusqu’au cœur du cerveau, comme si ce n’étaient pas ces globes oculaires qui étaient le siège de sa vision, mais comme s’il voyait à partir d’un lieu situé un peu en arrière de lui-même, un peu en retrait.

Et ce qui se donnait de lui à l’étreinte, à la chair, à ces mouvements du corps aimant bien obligé d’être là, se reprenait, se retirait pour exister au-delà dans une petite retraite, ou si l’on préfère, dans un de ces petits pavillons qui semblent posés là, comme ça, dans la montagne, dans les peintures d’eau et de pierre chinoises. Retraite dans cet épuisement du corps où vient se souvenir la tâche accomplie par chacun des ouvriers agricoles – les bêcheurs de Millet, mais aussi mon père qui fut ouvrier agricole, ou mon grand-père, grand-père maternel, lui, qui ouvrier d’usine allait taiseux – mot que j’ignorais alors – faire son jardin. Le jardin. Ramené ainsi au corps. Avec le souvenir aussi de cette tristesse, au-delà, au loin, qui ne peut s’exprimer et s’apaiser que dans l’étreinte d’un corps. Quel corps ? On se le demande. Car la femme – je dis la femme car je suis homme – je dirais l’oiseau si j’étais chat – je dirais la fleur si j’étais insecte – car la femme a perdu nom et visage. Elle ne reste que ce socle, ce socle du réel, le vrai, celui qu’on arpente, de part en part.

Pourquoi ainsi associer les paysages, ces feuilles de papier, de Seghers, et l’étreinte amoureuse, dans un même mouvement ? Car il s’agit bien de cela. Il s’agit bien de se souvenir de ce qui fut un jour la chair, comme il s’agit de regarder, de soulever le papier, en esprit du moins, sur lequel les gravures de Seghers furent imprimées. On sait que Rembrandt, le bon petit Rembrandt, homme dispendieux, collectionna les œuvres de Seghers. Les inventaires nous l’apprennent. De Seghers, on sait peu, très peu de choses, je crois. En quoi faire l’amour vient se confondre en mon esprit avec cela, avec ce paysage, étrange et comme effacé, silencieux, repris à peine donné ? C’est un manège où celui qui reste sur la foire voit revenir à chaque tour les mêmes figures qui alternent si bien qu’une équivalence s’installe dans son esprit entre chacune des montures offertes aux enfants – la voiture de pompier, le cheval, le cochon… que sais-je ? Étant liés secrètement comme autant de cartes d’un tarot. Et c’est soudain l’étreinte qui revient avec son visage de pleureuse, son visage trempé de larmes et tout le souvenir du désespoir.

Texte © Vincent Brancourt – Illustrations © DR

L’ordre du monde est une série de réflexions intimes et extimes sur le monde tel qu’il va.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.