D’hiver en hiver, dans la geôle danoise de Vestre Fængsel, puis dans la chaumière de Korsør, Céline se décharne et s’évapore. Tout au long de ses sept années d’exil au septentrion, le vociférant de la Butte Montmartre, enfui avec épouse et chat, perd de sa substance ; il devient abstraction — l’incarnation même de la culpabilité et de l’abjection. Mort à soi et à la société, Céline se volatilise : il ne rêve que d’envol, d’échappée dans l’éther. Derrière les barreaux, face à la mer gelée, Céline s’extrapole icarien et moineau, Hollandais volant — atmosphérique fantôme.

Promis à lourde peine, le déchu se revêt d’une chimère d’écriture plus légère que l’air. Alors que sa montée au gibet est partout annoncée, Ferdinand écrit et récrit, nuit et jour, sous les rafales glaciales de la mer Baltique, un chef-d’œuvre d’outre-vie, qu’il hésite à titrer Au vent des Maudits, puis Contes d’Apocalypse, avant de se décider pour Féerie pour une autre fois. Céline a opéré une révolution avec le Voyage et ne survit que par cette obsession de « crever une deuxième fois le plafond ».

Avec Féerie, la langue flotte, volatile, calcinée. Céline brise le système à crémaillère ; phrase lâche, syntaxe titubée. Il lance sa cavale de picaro sur la marelle de mots touchés par la peste comme lui. Les verbes et les sujets entrent en quarantaine parmi les points de suspension. Ferdinand reprend l’ouvrage de sa mère dentellière, resté sur la commode. Il ajoure et reprise ; il déchire, suture ; il ressuscite le monde en aérant le mot. Céline vit dans l’obsession de la légèreté, du saut, de la pointe et de l’élancement. Son art poétique nouveau ne ressortit ni à Horace ni à Boileau, mais au fuselage divin d’une ballerine. Derrière l’amour des danseuses, une équation paraît : le grand art est celui du vent. La pesanteur est l’apanage d’un pays qui le déteste encore et qu’il hait aussi — un agglomérat de gésiers. Dans son cauchemar danois, Céline voit partout des hommes lourds qui veulent lester son corps et lapider sa prose.

Féerie est un art poétique, un manifeste où la légèreté est le critérium. Ce critérium ne s’incarne pas seulement dans l’enveloppe séraphique de la danseuse ; il prend forme dans une carcasse d’acier et d’aluminium évidée comme le ruban du vieux télégraphiste. Peu ont noté ce détail : un vélo parasite ces si raffinées survivances de phrases. Une machine ultra légère traverse Féerie dans un sifflement. Ce vélo est un personnage. Il a un nom : « L’Imponder ». Céline se voit échapper des glaces de la relégation par la seule force d’un songe obsessif : il est le revenant, mi-mort, mi-vivant, qui retrouve Paris, juché sur un vélo — admis en triomphe, sur sa bécane, en retour victorieux.

… et le vélo au point léger qu’il avancera presque sans moi, du soupçon de l’envie que je l’enfourche !… marque : « l’Imponder »… plus rapide qu’Arlette au sprint ! vous me verrez !… Arlette qu’est une sylphe pédalière !… Trinité la Butte: sept foulées ! une brise… c’est elle ! un souffle !… passée ! en montée !

Vous dites : vous aurez une auto ! Non ! L’auto est ventripoteuse, semi-corbillarde à flapis ! Je corbillerai pas ! « L’Imponder » ! mon vélo ! c’est tout ! Le malade téléphone ? je vole ! les réflexes ! les mollets ! poumons de forge ! Je me soigne en soignant les autres ! d’une visite deux coups ! le cycle panacée !

Parce que n’est-ce pas je renonce à rien !… Vif ?… Mort ?… pour moi, hé là ! nulle importance !… Je sors d’ici, Féerie m’emporte !… vous me revoyez plus qu’en vélo… deux, trois vélos !… Ah, plus de brouettes !… plus de brutalités…

Mon « Imponder » ? (…) ma fourche, mes deux roues !… des toiles d’araignée… tout le cycle : cinq kilos ! Cette fragilité dans l’essor !…

La fragilité dans l’essor.

Dans le lexique célinien, l’essor est un terme de haute teneur littéraire. Quand Céline imagine la diatribe des critiques à l’encontre de son style plébéien, il écrit : « Monsieur Céline nous dégoûte, nous fatigue […] un sous-Zola sans essor ». Quand il remâche l’épisode des manuscrits volés, rue Girardon, après sa fuite en Allemagne, il s’en remet au même mot — d’essence ascensionnelle — pour qualifier ses écrits : « Sept poèmes j’ai perdu ! sept ! […] sept poèmes d’essor d’envoi d’âme qu’auraient haussé les hommes au Ciel ».

Devant une telle finesse vélocipédique, ces sublimes dentelles suspensives du retour en Paris, les raidis écrivains en perdront leur latin : « Vous attendrez de me voir passer… en vélo !… vélo ‘ultra fin !’ vous en bé… bégayerez !… » Le vélo « ultra fin » de Céline, « caracolant d’une pédale l’autre », est le fantôme de l’écriture en mouvement, l’envers gracile, non bègue, des écritures à la Gide — les écritures gidifiées, rigidifiées, frigidifiées. Ce vélo file, vole, ne pèse pas. « La bicyclette est un concours de grâce » écrit Ferdinand. Céline est le « vieillard ailé » ; il « traverse tout Paris en vélo » et conduit sa révolution en s’inspirant d’un bicycle. D’une bécane naît un style à crever le plafond. Ainsi s’établit la jonction frauduleuse du cycle et de la poésie. Le vélo, les danseuses — les beaux alibis de la prose à Ferdinand.

Si musicale et physique, si cursive et véloce, l’écriture célinienne épouse certaines perfections apolliniennes du corps. « La véritable aristocratie humaine, on a beau dire, ce sont les jambes qui la confèrent, pas d’erreur ». Face à sa belle Lucette, danseuse pédalant « en danseuse », Céline aboutit sa quadrature stylistique. Céline aime une femme ailée, il ne l’aime qu’en fée : « … elle ne craint personne au sprint ». Lucette souveraine en Paris, et dans le cœur de Louis. « Je veux jamais qu’elle manque de vélo… c’est ses sortes d’ailes le vélo… pas qu’elle se trouve une seconde sans ailes. Oh ! J’ai prévu… C’est notre luxe ! ».

« L’Imponder », la danse, Lucette. Le cycle, l’envol, l’amour. Vélo, vole, love. Les obsessions de Céline finissent en anagramme d’escampette. Lorsqu’il décrit son style aérien, son métro émotif, Céline justifie la marque du vélo : « Les rails émotifs !… impondérables ! ». « L’Imponder » est une machine de sa marque.

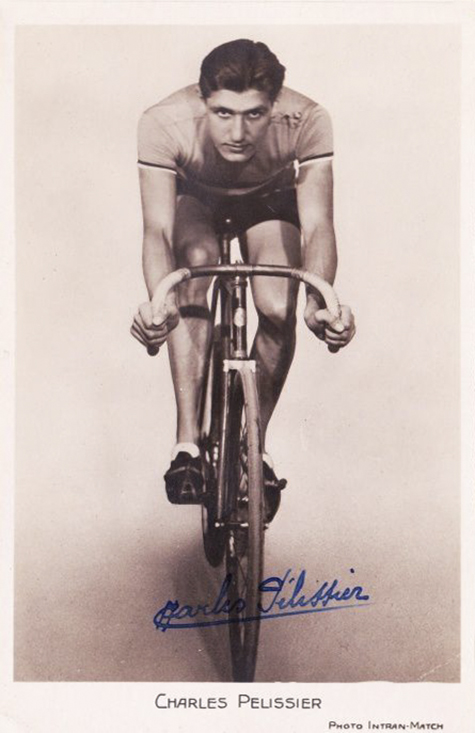

En 2007, alors que j’écrivais Forcenés, braque testament dédié aux fous cyclistes, j’avais découvert, je ne sais plus où, que Charles Pélissier, le pédaleur de charme le plus célèbre des années trente, était tombé amoureux de Voyage au bout de la nuit. Il avait fait le pèlerinage sur la Butte et offert son vélo de course allégé, percé, évidé et dentelé, à Ferdinand. Grâce à un ami archiviste de L’Équipe, j’avais eu le contact du docteur Puyfoulhoux, le médecin de Lucette. Natif du Cantal, comme Charles Pélissier, le médecin ignorait tout de cet « Imponder ». Il avait promis d’appeler Lucette, alors âgée de 95 ans. Quelques semaines plus tard, le docteur m’avait téléphoné :

J’ai eu Lucette ! Vous aviez raison. Elle ne se souvient pas exactement de l’année, c’était en 37 ou en 38. Louis a reçu la visite à Montmartre, rue Girardon, de Charles Pélissier, « très bel homme » et d’une femme « splendide et insupportable ». Pélissier a offert à Louis son vélo de course. Il l’a accroché à un clou, au plafond du salon. Il a été volé en 1944, avec les manuscrits. Il me semble avoir vu une gravure ou un dessin de Gen Paul qui confirmerait la chose. Derrière Le Vigan, Gen Paul et Marcel Aymé, les amis de Montmartre, il me semble qu’on distingue un vélo suspendu.

Quand paraît le Voyage en 1932, Charles Pélissier est au sommet de sa gloire. Il a gagné huit étapes du Tour de France, deux ans plus tôt. 1,88 mètre, 82 kilos, c’est un Weissmuller métissé de Valentino. Il pédale en gants couleur « beurre frais ».

Le vélo du grand Charles était crocheté au plafond du salon de la rue Girardon ; comme les pages manuscrites que Céline suspendait sur des fils, avec les pinces à linge. Serge Perrault, le danseur ami de Lucette et Louis, m’avait confirmé ce tableau de la machine de course pendulant au-dessus des feuillets, contre le vélo de Lucette. Quant à la marque originelle du vélo, il n’en est fait nulle part mention. Charles Pélissier avait changé d’équipe, passé de la firme Alléluia à la Génial Lucifer, cette dernière mieux conforme à l’esthétique célinique. Les machines « surallégées grand luxe » de cette époque – tubes à manganèse soudés à l’autogène, guidon en hidiminium – n’excédaient pas les sept kilos ; elles montraient finesses rabotées, évidements subtils, perçures et dentelures conformes au credo de Ferdinand.

Le vélo de Charles Pélissier, accroché au-dessus du bureau, était le spectral inspirateur de Féerie pour une autre fois – l’argument secret, matriciel, principiel. Le spade de Pélissier était le chevau-léger du moderne style célinien.

La première occurrence de ce nouveau style ondulatoire, ectoplasmique, de cette manière vaporisée, célestifiée, que le vélo, en suspens au-dessus des stylos, a ensemencé, c’était Guignol’s Band, sublimité préparatoire de Féerie, première dentelle à démentiels ajours, tissée en Bretagne et fignolée à Montmartre, peu après le rot, vite tari, des affreux pamphlets. Quand Céline et Lucette avaient fui Paris, en juin 1944, ils avaient laissé derrière eux, lits et vélos, meubles et manuscrits, pelures magistrales et pelures secondaires. Avant d’être « pilorisés par des pillards », qui liquidèrent tout, ou presque. « Dis, ma crèche moi, ils se sont pas gênés !… c’était un petit peu plus fourni !… dis, quatre vélos…. tu penses !… et ce qu’était dans les armoires ! ». Quand ils étaient revenus du Danemark, en 1951, le résistant gaullien, Yvon Morandat avait proposé à Céline de récupérer ses biens, contre les 36 739 francs de frais de gardiennage de la maison Roisin.

Si Céline avait refusé, ce n’était pas par radinerie, qu’il avait à fleur et féroce, mais parce qu’il avait compris que l’essentiel s’était envolé : les manuscrits définitifs, toujours en errance, ainsi que le vélo léger de Charles Pélissier, devenu le talisman de sa reconquête littéraire.

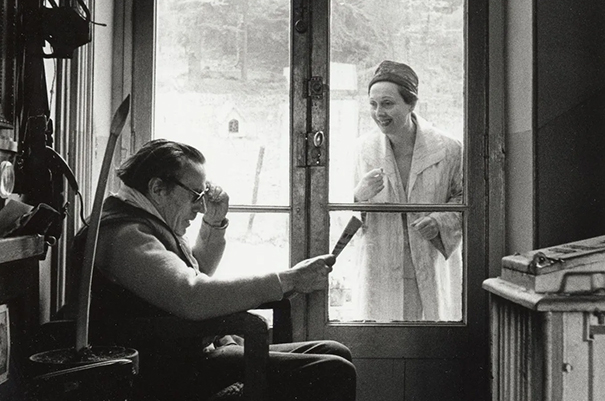

Le 16 juin 2008, à 11h40, j’avais pénétré le salon des Destouches, à Meudon. Quelques mois plus tôt, j’avais envoyé à Lucette mon Forcenés, assorti d’un marque-page, à l’endroit où je racontais cette historiette du vélo léger. J’avais profité d’une visite matinale du médecin, de la présence amicale de Serge Perrault, pour rendre visite à Lucette et en savoir plus. Vêtu de noir, serré d’émoi, j’avais attendu au pied de l’escalier, mais Lucette ne se sentait pas bien. Elle voulait bien parler, mais ne pas être vue. Si bien qu’une des femmes affiliées à son service, une blonde frangée à la Mirelle Darc, avait réceptionné mes questions à mi-hauteur de l’escalier, les avait répercutées à l’étage, au fidèle Serge Perrault, qui les avait, à son tour, convoyées jusque vers Lucette, recluse dans sa chambre avec le docteur.

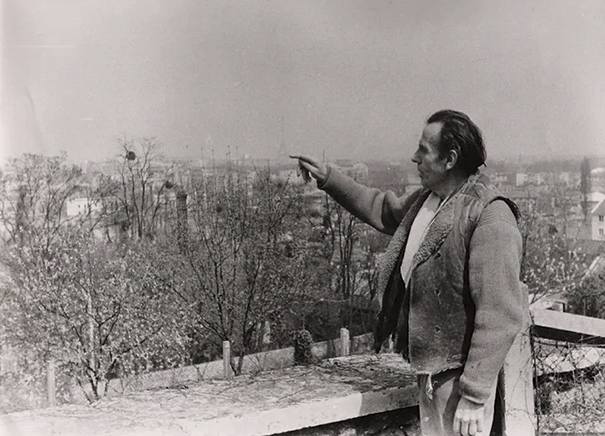

L’invisible veuve avait confirmé point par point, mais ne m’avait pas apporté de nouvelles précisions, si bien que j’avais attendu, seul dans le salon, la fin de la consultation. Ainsi que les parois de la chambre proustienne, les hauts murs étaient recouverts de liège. Là, dans un coin, avait trôné le bureau de Céline ; à sa gauche, l’immense fenêtre – la vue sur Paris. Je m’étais assis sur un canapé de plaisance, plus large qu’un lit. Et j’avais marché vers la cage au perroquet. Puis vers la petite bibliothèque, où mon livre était rangé. Puis vers la table de bois, devenue desserte, dans la cuisine, sur laquelle Céline avait écrit sa trilogie ; que Serge Perrault m’avait faite toucher, avant de monter saluer sa vieille amie. Je n’avais pu résister et avais décroché une infime écharde. (Elle repose aujourd’hui sur mon autel yoruba, avec les peluches trouvées dans la poche de la légendaire robe de chambre dont Serge Perrault avait hérité.) Lucette était presque aveugle, mais m’avait dédicacé, d’un trait arachnéen, son Céline secret. Et j’étais reparti à vélo, basculé sur la pente abrupte de la Route des Gardes.

Peu après, j’avais rendu visite à François Gibault. Le biographe de Céline ignorait tout de cette visite de Charles Pélissier et avait paru circonspect. Seul Henri Godard s’était montré enthousiaste, qui avait sitôt ajouté un paragraphe dans sa puissante biographie de Ferdinand. Validé par l’artisan des Pléiades céliniennes, je m’étais enhardi. Moi, qui n’avais aucun vrai diplôme, j’étais fier de ma petite thèse sauvage : j’avais lié le style tardif de Céline à une araignée aluminée. Que Céline ait débuté, avec Guignol’s Band, la pose de ses rails émotifs impondérables en contemplant un vélo léger ; qu’il ait lancé sa seconde révolution, avec Féerie, sous l’égide d’un fétiche d’essence vulgaire et populaire, je m’en réjouissais. Proust avait déclaré bâtir la Recherche ambitieusement comme une cathédrale ; Céline avait choisi une même matrice allégorique : il avait usiné son art terminal selon la céleste horlogerie de métaux en rotation.

Je me voyais déjà désigné à une sorte d’agrégation informelle, lauré et médaillé, vétéro-doctorant du pédalier, reçu au Collège de France par Marc Fumaroli, régalé de Clicquot quai Conti, proposé à chaire vélocipédique en diverses académies. Dans l’hiver 2011, je fus invité à Beaubourg pour un cycle de débats et d’interventions consacrés à Ferdinand. Mon heure était venue. Avant et après de grands noms universitaires, j’avais exposé ma modeste exaltante trouvaille. De la maigre assemblée qui me faisait face n’était monté aucun applaudissement. Mon explication de « l’ultra fin » célinien était tombée à plat. Un vrai fiasco exégétique. Un bide philologique. Peut-être était-il indécent d’ainsi lier l’art poétique d’un génie à un biclou de prolétaire ? Pire, il y a quelques semaines, j’ai appris que l’un des hauts céliniens présents à ce colloque s’offusquait encore, dix ans plus tard, de ma prestation : « Il s’est moqué de nous ! ». Cela m’avait remis en tête cette maxime que Charles Pélissier tenait de ses deux frères cyclistes, Henri et Francis, forçats de la route comme lui : « Nous acceptons le tourment, mais nous ne voulons pas de vexations ».

Texte © Philippe Bordas – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.