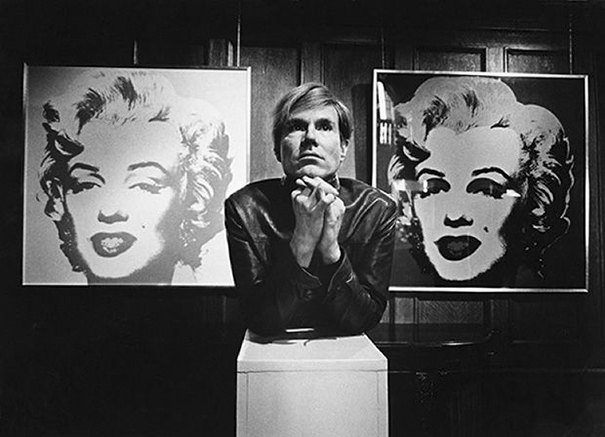

On connaît la chanson : le 5 août 1962, la mort propulse Marilyn Monroe au Panthéon des étoiles, la rendant éternelle, immortelle. Quelques jours plus tard, Andy Warhol s’empare d’une photo de son visage, la sérigraphie en plusieurs exemplaires et entame son propre chemin (de croix ?) vers la célébrité. Apparemment figé dans ces trop célèbres surfaces peintes qui scellent à la fois le destin iconique de la star et l’entrée de l’illustrateur publicitaire dans la sphère de l’art, le rapport entretenu par celui qui n’est pas encore « Andy » avec celle qui est à jamais « Marylin » est toutefois plus complexe. Car il a poursuivi l’image de l’actrice toute sa vie. Bien avant 1962 et après. Dans le miroir de sa propre singularité corporelle et son entreprise artistique. À travers une démarche dont Ultra Violet a parfaitement résumé les deux axes :

Primo : « Dans la culture populaire et matérialiste de l’Amérique, Warhol sut localiser le centre de la vénération collective : non pas le Christ sur sa croix, mais Marilyn Monroe sur l’écran ».

Deuzio : « On pourrait dire que Warhol travaillait constamment la culture dans l’espoir de devenir une Marilyn Monroe au masculin ; c’était son rêve ».

Autant dire qu’entre ces deux noms se sont jouées une fécondation symbolique réciproque et une transfiguration d’aura. Bourrées d’approximations ? Bien sûr, tant utilisés à tort et à travers, plus mécaniques que des slogans, les mots icône, glamour, célébrité et pop culture ont désormais recouvert la geste artistique warholienne d’un halo confus où ne surnagent plus que la répétition en boucle de sempiternels clichés. Et dont le principal intéressé, qui a stratégiquement affirmé tout et son contraire, joué à l’idiot et sans cesse brouillé les pistes, pourrait bien s’avérer, une fois encore, le premier responsable.

Première approximation ? Contrairement à la légende persistante du « déclic » de 1962 alimenté par divers entretiens (« Quand Marilyn mourut ce mois-là, j’eus l’idée de faire des sérigraphies de son merveilleux visage, et ce furent les premières Marilyn… ») les archives de Warhol ont prouvé qu’il avait accumulé des centaines de clichés de l’actrice dans les années 50. Médusé depuis son enfance par l’usine à rêves hollywoodienne qui multiplie les fantasmes comme le Christ les petits pains, envoûté par cette entreprise de propagande nationale dans laquelle il sublime son complexe d’infériorité physique et social, Warhol s’intéresse depuis toujours à celle qui en figure le plus parfait symbole et la victime. « Elle me fascinait, comme tout le monde en Amérique », avoue-t-il dans Popisme.

En effet, comment l’albinos acnéique qui a tant de mal à « corporer » ne serait pas fasciné par cette bombe incarnant le comble de la plénitude charnelle, du glamour, mais aussi la fragilité dans laquelle il croise une partie de son reflet ? De deux ans son aînée, ne représente-elle pas, tout autant la sœur qu’il aurait aimé avoir que la femme qu’il rêve d’être ? Une créature imprimant la lumière comme aucune autre, à la magie (anagramme d’ « image ») hyperbolique, modèle insurpassable auquel il ne cesse de s’identifier ? Car entre eux, les points communs sont nombreux. À commencer par leur généalogie sans cesse recréée. Leur enfance solitaire déformée en récits vacillants et brouillages mensongers. L’idiotie comme masque, objet d’infinis et douloureux malentendus. Mais surtout leurs procédures d’auto engendrement qui, via le déni de l’origine biologique et familiale comme le refus de la nature, culminent dans un making of me à la fois chirurgical (précoces et communes réductions de leur nez ; seins, menton, dents pour elle), cosmétique (obsesssion du maquillage et du camouflage) et capillaire (passage du brun-roux à blondeur platine sur les conseils d’Emmeline Snively, directrice de l’agence Blue Book pour elle ; perruque qui la rappelle l’imite ou la parodie pour lui).

De nouvelles identités prolongées et parfaites à travers d’identiques manipulations pseudonymiques, presque jumelles dans leur fractionnement. Née Norma Jeane Mortenson (ou Baker), on sait que l’actrice a d’abord supprimé le « e » final de son second prénom (pour se rapprocher de Jean Harlow, dont elle adopta plus tard la « décoloratrice » personnelle) avant de prendre le deuxième prénom de sa grand-mère et le nom de jeune fille de sa mère pour se rebaptiser Marilyn Monroe. Comme on sait que Warhol choisit, en 1949, d’endosser le diminutif d’Andrew et d’éliminer le « a » final de Warhola, son patronyme originel, pour se créer un nouveau nom de scène qui est précisément l’anagramme de « Harlow ».

Deuxième approximation ? Marilyn pop. À rebours d’une vue persistante de l’esprit, ce n’est pas parce que Warhol s’empare de la sérigraphie (technique consistant à transférer une image photographique sur un écran poreux avant de la reproduire sur toile en appliquant rapidement de l’encre ou de la peinture l’aide d’un rouleau de caoutchouc) durant l’été 1962, que tout ce qui sort de son atelier à partir de cette date, doit être estampillé de cette paresseuse et trompeuse étiquette. Autrement dit, loin de figurer la continuation de la série des boîtes de soupe Campbell, ses premières Marilyn sont irréductibles à un produit, un objet, une image d’image. Cela reviendrait à confondre la technique et le message, le moyen et la fin.

Se méprendre encore et toujours sur une stratégie personnelle qui, pour des raisons idéologiques et commerciales, a tout intérêt à revendiquer son appartenance au pop art alors qu’elle accomplit autre chose sur le plan artistique : un virage et une rupture. Car peindre Marilyn n’a rien à voir avec la société de consommation (autre facilité), mais tout avec le fait de renouer avec l’art du portrait. Moribond, ringard, dépassé, sa traditionnelle vocation psychologique est à l’époque récupérée par la photographie et le cinéma. Et son ancienne appartenance à l’un des genres artistiques majeurs de l’histoire de l’art détrônée de facto par l’abstraction et l’art conceptuel. Or Warhol n’est pas concerné. Jamais démentie, sa passion pour le visage et le regard remonte aux sources de son existence comme à un code représentatif beaucoup plus ancien que celui de la peinture occidentale : l’art orthodoxe contemplé durant toute son enfance tel qu’il s’est révélé à lui chaque dimanche dans l’iconostase de l’église Saint-Jean Chrysostome à Pittsburgh. Un art sacré où le face-à-face avec la divinité s’avère frontal, figé, sans médiation. Et où l’enjeu de l’image divine, théophanique et liturgique, n’est pas la psychologie, la ressemblance ou la plastique, mais l’essence de la personne et sa présence. D’où sa vénération possible comme relique.

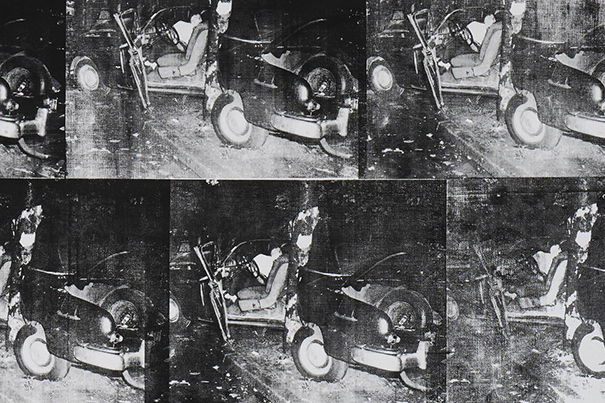

Il est de notoriété publique que Warhol a « canonisé » Marilyn avec un soin particulier. Et avec tout le sang-froid que permettait, à l’inverse des autres hommes, son absence de désir puisqu’il choisit d’éliminer son corps – ses courbes, sa croupe, ses seins légendaires. Car en élisant d’abord la photo (prise par Gene Korman en 1953 pour les besoins promotionnels du film Niagara) qui emblématise son célèbre sourire glamour, en recadrant ensuite le visage, afin d’y gommer toute référence spatio-temporelle, en accentuant enfin la distanciation au modèle par l’emploi de couleurs vives, « Warhol prend Marilyn au pied de la lettre mythologique », écrit à juste titre Alain Cueff dans sa préface aux Entretiens 1962-1987, « la purifie de toute psychologie et la magnifie, avec autant de violence que de compassion, dans toute sa puissance générique ». Résultat ? Une sainte à la blondeur mariale. Une nouvelle madone dont le regard fixe directement celui du « fidèle » qui la contemple. Une incarnation profane que sa mort sacrificielle a translatée dans la sphère du sacré : séparée, intouchable. Et que ses divers fonds aurifères distinguent à jamais des portraits sérigraphiques nullement similaires de Liz et Jackie datant peu ou prou de la même époque. Même si Warhol prétendit en 1966 qu’il considérait Marilyn « comme n’importe qui d’autre », faisant simplement partie des autres célébrités qu’il auréolait d’un halo létal comme Taylor ou Troy Donahue, et que leur proximité temporelle avec la série des Deaths and Disasters achève de brouiller ? Bien sûr.

Warhol réalise d’août à septembre 1962 trente-sept Marilyn, dont trois sur fond d’or et treize versions « portatives ». Par la suite, il ne cesse de la multiplier, de la blasonner, d’altérer son image et de la recomposer, de manière aussi compulsive que fétichiste : Three Marilyn, Marylin Monroe’s Lips, Marilyn Turquoise, Ten Marilyns, Marilyn Diptych (2 x 25 effigies répétées en couleur et noir et blanc), Marilyn Monroe Book Maquette (projet méconnu de livre-accordéon reprenant en 1968 trente-huit images hexagonales détaillant chacune des fragments de cheveux, d’yeux et de lèvres extraits des sérigraphies antérieures), Cent cinquante Marilyn en noir, blanc et gris, Marilyns figurant sur les Rétrospectives et les Inversions de 1979, etc.

Or, si Monroe n’a cessé de figurer l’accoucheuse d’un art dont elle symbolise l’emblème le plus éclatant et la manne, c’est qu’elle représente aussi le canon d’une féminité à laquelle Warhol n’a cessé de vouloir ressembler comme de faire ressembler ses propres Superstars, façonnant à l’aune de son aura « glamoureuse » la contre-mythologie « made in Factory » que dévoile toute son entreprise cinématographique. Parce que « les travestis sont les archives ambulantes de la féminité idéale de star de cinéma » et que « les lèvres de Marilyn n’étaient pas embrassables, mais photographiables », écrit-il dans Ma philosophie de A à B, impossible de saisir, hors la « matrice Marilyn » prolongeant le mythe californien de la platinum blonde, ce qui se joue pour lui dans son impossible coïncidence avec le glamour féminin, ses projections fantasmatiques sur les travestis mis en scène dans les films Harlot [1] (Mario Montez), Women in revolt (Candy Darling, Jackie Curtis, Holly Woodlawn), mais aussi ses propres travestissements avec maquillage et perruque platine immortalisés dans les Self-portraits in drag (1980-83) comme dans la cinquantaine de photos de lui réalisées par son ami Christopher Makos en 1981, l’année où il entre à l’agence Zoli, réalisant son vieux rêve d’être mannequin. Pour ne rien dire de son identification amoureuse à la très sacrificielle et victimaire Edie Sedgwick à qui il aura suffit (exactement comme Monroe dans Asphalt Jungle) d’apparaître cinq minutes sur la pellicule de Vinyl pour la crever. « Edie est celle qu’Andy a toujours rêvé d’être », écrit Ultra Violet. « Maintenant que Marilyn est morte, il y a Edie ». De fait, il tourne dix-huit opus avec la pauvre petit fille riche douée, vulnérable, narcissique, bourrée d’addictions, tristement habituée des hôpitaux psychiatriques qui, si elle ne « double » pas l’héroïne des Misfits par son talent d’actrice, l’égale en névrose, mais aussi en humour (Marilyn avait, selon Warhol, « les réparties les plus drôles »). Edie, son double impossible, son plus parfait alter-ego, son seul amour.

Symptomatique de sa vision du monde car énoncée dans le chapitre « Célébrité » de Ma philosophie de A à B, Warhol définit l’aura comme « une chose que seuls les autres peuvent voir, et seulement dans la mesure où ils le veulent ». Est-ce cette « chose » qu’avait visé l’ancienne avant-gardiste Dorothy Podber, à l’automne 1964, lorsqu’elle fit soudainement irruption à la Factory pour loger six coups de revolver dans les portraits de Marilyn alignés contre le mur ? Est-ce cette même « chose » qui avait décidé Valerie Solanas à revolvériser Warhol en 1968 ? « Si je n’étais pas célèbre », dira-t-il plus tard, « on ne m’aurait pas tiré dessus parce que j’étais Andy Warhol ».

Beauté de l’histoire, les désormais fameuses Shot Marilyn sont ses seules œuvres dont l’authenticité (date et signature) n’a jamais pu être mise en doute. Et c’est l’épreuve de sa propre mortalité résurrectionnelle qui a fourni à l’artiste le support de ses autoportraits les plus tardifs, les plus iconiques, les plus immortels : visage spectral, regard halluciné et perruque hirsute, comme revenu d’outre-tombe. Autant dire qu’entre le vampire qui a fui les miroirs toute sa vie et celle qui, incapable de croiser une glace sans y chercher son reflet, est morte de n’avoir jamais pu voir son image publique coïncider avec celle que lui renvoyait sa psyché intérieure, seule l’intermédiation de la mort pouvait établir la réciprocité des reflets mythologiques. Tant il est vrai que « la mort peut vraiment ressembler à une star », dont les ultimes volontés sont parfois exaucées.

Texte © Deborah Stone – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Warhol connaissait sans doute l’anecdote suivante : « Lors d’une soirée à Hollywood, au début des années 30, Jean Harlow, qui venait de demander, plutôt méchamment, à Margot Asquith comment elle épelait son prénom, s’entendit répondre : le t ne se prononce pas, comme dans Harlow (jeu de mot sur le nom Harlow et le mot harlot, qui signifie prostituée) », cf. Joanna Pitman, Les Blondes, une drôle d’histoire, d’Aphrodite à Madonna, 2005.