Il faut avoir une pensée de derrière et juger de tout par là.

(Pascal)

Nous avons eu récemment l’occasion de dire tout le mal que nous pensions de la littérature postmoderne assaisonnée à la sauce française et nous ne nous étendrons pas sur des productions qui nous laissent de plus en plus dubitatifs, qui sur un versant putassier et franchouillard – les bouses autofictionnelles qui prolifèrent insolemment dans notre merveilleux pays depuis de nombreuses années -, qui sur un versant plus « expérimental » – les plats réchauffés de la métafiction nord-américaine des années soixante. Inutile non plus de s’attarder sur la néo-littérature engagée « socialement » qui plaît tant à la petite bourgeoisie culturelle de gauche. Nous avons, en de nombreuses occurrences, rappelé l’aporie dans laquelle l’écrivain se trouve coincé à l’heure du capitalisme tardif (la littérature est une marchandise paradoxale : soit on la brade dans une forme de néo-réalisme apologétique, soit on la réduit à un pur jeu formel) et les stratagèmes qui nous semblent aujourd’hui à même de la résoudre : passer derrière les lignes ennemies de l’industrie culturelle, assumer ce que Flaubert appelait un « art industriel ». Quelques rares écrivains français contemporains réussissent par des stratégies obliques à tirer leur épingle de ce jeu : Richard Morgiève, par exemple ou feu Bertrand Delcour. Il arrive parfois cependant que certains écrivains qui émargent non pas du côté de la littérature de genre, mais de ce que les éditeurs appellent dans leur jargon « la littérature blanche » (à nos yeux, le vocable « littérature » ne souffre aucune épithète, mais bon), résolvent à leur façon la contradiction. Patrice Jean en fait partie.

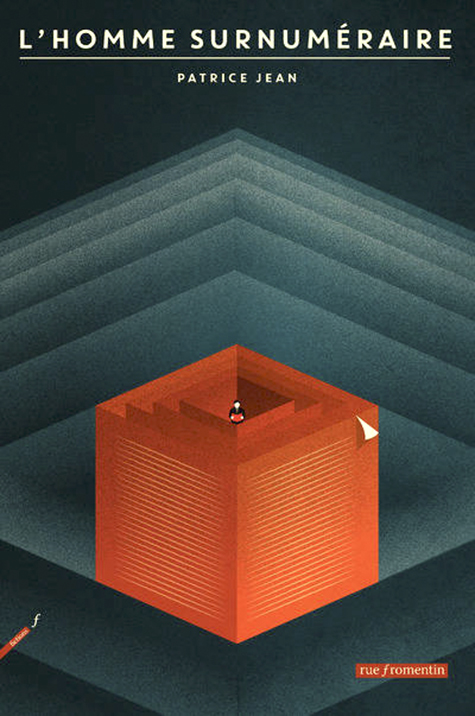

L’Homme surnuméraire (Rue Fromentin, 2017, rééd. Motif, 2019) n’est venu à nous que ces derniers temps par le bouche à oreille ; nous ne lisons en effet jamais la presse et ses suppléments dits « littéraires » (hormis peut-être quand Philippe Garnier se rappelle à nous dans les colonnes de Libération). Un rapide tour d’horizon sur le net nous apprend que la réception de ce roman fut quasi nulle. À part les plumitifs du Figaro, de Valeurs actuelles et de Causeur qui ont daigné le chroniquer, en termes plutôt flatteurs, il n’y a presque rien eu ailleurs, sinon un entretien approfondi avec l’auteur sur Philitt. Bigre, nous sommes-nous dit : serions-nous face à un (énième) sous-produit houellebecquien explorant l’atonie existentielle de l’homme occidental, flattant par ses anti-héros et son nihilisme passif la presse de droite et même très à droite ? Qu’elle ait été la seule à en parler n’est certainement pas neutre (nous y reviendrons). Mais foin de préjugés, il fallait vérifier par nos soins ce qu’il en était, au-delà de cette réception journalistique, malingre et droitière. Au surplus, peu importent l’éloge ou le blâme, car rien n’est plus anti-médiateur qu’un média de masse, ravalant tout contenu à son inanité. À la limite, ce silence est plutôt bienvenu (et même rassurant).

Pour faire vite, il est question dans ce roman d’un homme, Serge Le Chenadec, la quarantaine, agent immobilier, qui se voit progressivement marginaliser dans sa vie familiale par sa femme (happée par la gauche morale) et ses enfants (happés par leur I-Phone), subissant un déclassement tout autant social que sexuel, mais surtout métaphysique. Comme dans une partition baroque où deux lignes musicales se superposent, ce récit se double d’une autre fiction, où l’on retrouve un autre personnage masculin un peu plus jeune, Clément Artois, sans travail, vivant sous le toit de sa petite amie Lise, chez laquelle il met à profit son désœuvrement actif pour se consacrer à des occupations totalement improductives, mais réjouissantes (lectures compulsives, dérives dans Paris, parties de jambes en l’air avec ladite Lise). Mais, bientôt rattrapé par les sommations sociales, il doit travailler et il est embauché dans une maison d’édition, dirigée par Gilbert Langlois. Sa trajectoire croisera bien sûr celle de Serge Le Chenadec… Nous n’en dirons pas plus, car ce serait déflorer la composition subtile de ce roman-gigogne, finement construit sur les bases d’une mise en abyme, elle-même prise pour cible à travers le personnage d’un universitaire, bien évidemment cuistre. C’est d’ailleurs l’une des forces de ce roman que de tourner en ridicule les universitaires « experts » en littérature, et d’une manière plus générale, les représentants des « sciences humaines » (ces « philistins instruits » dont parlait Nietzsche), de balayer leurs prétentions positivistes. L’expérience littéraire pulvérise les prédications et les prescriptions, réhabilite le sensible et ses contradictions. Son énonciation vient en permanence contredire l’énoncé. Aussi en va-t-il dans ce roman tissé de récits qui fonctionnent comme un jeu de miroirs, faisant vaciller les frontières entre réalité et fiction. Aussi en va-t-il aussi de ses sorties de route parodiques (voir par exemple le (bidonnant) chapitre racontant l’abandon de Claire (la femme de Le Chenadec) à son nouvel amour, pastichant la feel-good littérature et son bovarysme dégoulinant).

Le premier talent de Patrice Jean est celui de la satire, dans laquelle il excelle. Dans un délectable jeu de massacre, il jette une lumière crue sur le narcissisme infantile de l’époque (hyperféminisme, antiracisme à deux balles, fétichisation de l’altérité, écologisme frelaté). Les réactionnaires (on sait combien ce mot ne veut à la fois plus rien et tout dire, là encore, nous y reviendrons) y trouveront sans doute leur compte, mais l’auteur se situe plus sur un plan moral qu’idéologique. Patrice Jean en effet fait ici œuvre de moraliste et s’inscrit dans la tradition du Grand Siècle, celle qui dévoile les dessous de la machinerie sociale : théâtralité généralisée, lutte pour le pouvoir (associé bien sûr au savoir), règne de la fausse conscience. Pascal nous avait prévenus : « Qui fait l’ange fait la bête ». La plupart des clercs qui apparaissent dans ce roman – universitaires, journalistes, écrivains, éditeurs – ne dérogent pas à la règle. Rien de nouveau sous le soleil des postures, les belles déclarations vertueuses masquent toujours les affects les plus obscurs (sexuels, le plus souvent : il suffit d’écouter les informations radio-diffusées).

La Belle-âme est devenue la figure triomphante d’un Occident puéril et Patrice Jean en dresse l’idéal-type avec une acuité féroce et un humour dévastateur. Contre sa triste monodie, il joue la partition musicale de la polyphonie, celle qui met en exergue les ambiguïtés humaines, ses doutes et ses interrogations. Il y va là d’une conception du roman qui n’est pas sans rappeler celle de Kundera, qui en a fait le genre même de la dissidence. On rit beaucoup en lisant ce livre. Certains passages sont hilarants, d’un burlesque irrésistible ; par exemple celui-ci : « Le « philosophe traduit en 24 langues » allait et venait pour se resservir de la charcuterie qu’il avalait goulûment, de façon philosophique. Peut-être attendait-il qu’Anna parût ? » (précisons au passage que dans cette phrase – qui sonne comme du Voltaire – le « philosophe » est un disciple de la vieille baderne stalinienne Alain Badiou) ; ou encore, celui-ci, à propos de l’amie de Claire : « Quiconque avait connu Bérangère dix ans plus tôt n’aurait jamais songé à lui demander un conseil dans le domaine de la pensée. Mais depuis son divorce elle avait beaucoup lu, des romans français et américains d’abord, puis, son exigence grandissant, des essais de sociologie familiale et de philosophie orientale. Elle ne ratait pas une émission télévisée sur le capitalisme, le droit des femmes, l’écologie, les nouvelles technologies ou les dangers du réchauffement planétaire ». Ce don pour la vis comica est à rattacher à une très grande faculté d’observation. Patrice Jean porte un regard aigu sur la comédie sociale dont il se contente à peine d’exagérer les traits, dans la mesure où elle s’est tellement parodiée qu’il ne reste plus qu’à parodier la parodie. C’est tout l’art du second degré, ou, si l’on préfère, le contraire du ricanement postmoderne. Ainsi, Clément Artois, dans la maison d’édition où il travaille, est réduit à expurger les grands classiques de tous leurs passages jugés moralement douteux, afin de créer une « collection humaniste » que « tout le monde pourra lire, qui élèvera les lecteurs sans que d’infectes idées n’en appauvrissent le sens principal. Il suffit de couper, dans une œuvre, les morceaux qui heurtent trop la dignité de l’homme… » ; cette entreprise de caviardage est à peine exagérée, puisque la basse besogne a déjà commencé outre-atlantique, menée tambour battant par les néo-ligues de vertu, qui sans cesse proscrivent, chassent et censurent tout ce qui fait entorse à « l’inclusion » et à la « diversité ». Il y a de fortes chances pour que dans les années qui viennent le traitement farcesque de ce nouveau puritanisme ne soit plus une allégorie, mais une réalité. Bientôt, tout le monde pourra lire Georges Bataille, Pierre Guyotat ou Thomas Bernhard en toute innocence – quand ils ne seront pas remisés dans l’Enfer des bibliothèques.

Il n’y aurait nonobstant rien de plus déplorable si ce roman ne se jouait exclusivement que de la faiblesse d’autrui, se complaisant dans la grimace. Autre chose se glisse dans les interstices de la narration, un éloge en creux de notre caducité physique et morale. En témoigne l’aventure de Serge Le Chenadec avec Chantal Beucher, une femme de ménage modeste, vieille fille de province et véritable cœur simple flaubertien du roman. Mais là encore, cet épisode n’énonce aucune vérité dernière, échappe au piège d’un populisme de mauvais aloi, mettant en relief l’hiatus et la disharmonie entre les deux personnages, chevillés l’un et l’autre à la fausse conscience, « celle qui ne se connaît pas » (Vauvenargues), hantés par leur propre réification. La fin du roman d’ailleurs (sans cesse procrastinée et discutée, comme celle de Jacques le fataliste) ne tranche pas sur leurs destins respectifs, ou si elle le fait, c’est sur un mode délirant qui condense les motifs du roman et où convergent ses lignes narratives : tous les personnages se retrouvent dans une boîte à partouze parisienne, où le communisme sexuel rattrapé par le libéralisme est traité sur un mode carnavalesque, au propre comme au figuré, digne de Rabelais (lors même que le début du roman avait débuté avec l’image du cirque). Au talent satirique s’ajoute donc aussi le talent de la fiction.

On le voit, Patrice Jean est un mécontemporain, ou si l’on préfère, un situationniste de droite. Ce qui le hante n’est pas seulement l’époque, c’est la perte du magistère de la littérature, ou plutôt la dissolution de l’Absolu littéraire dans une société post-alphabétisée. Ce qui le désole, c’est que la littérature, avec ses tensions, son jeu, sa part d’irréductible, sa logique du pire, en somme, n’existe plus qu’à titre d’archive. Le livre a perdu son combat contre l’amphithéâtre, l’arène (aujourd’hui, le Spectacle). En France, l’esprit lettré se chagrine qu’on ne reconnaisse pas ses dons et sa grandeur. Mais l’écrivain n’est plus une figure fétiche, le vieil humanisme a perdu ses clients. Le Spectacle a dépouillé de son auréole la figure vénérable de l’écrivain, que l’on considérait avec un saint respect.

À titre personnel, nous ne nous plaindrons pas de tout cela, bien au contraire. La faillite de l’humanisme, son incapacité à prendre la mesure de notre inachèvement barbare, contre lequel ses dispositifs inhibants ont échoué, nous indiffère. Certes, à la fin, c’est le Spectacle qui triomphe, et le Spectacle, dans sa gestion du parc humain, est désinhibant ; il nous relègue dans « l’underground de la vie » (Michel Henry). Cette époque ne mérite donc aucune considération, elle est misérable, mais tout comme l’était l’appareillage conjuratoire du vieil humanisme. C’est cet élitisme électif qui s’entend parfois dans certains passages de L’Homme surnuméraire, quand le discours l’emporte sur le récit ; là résident ses faiblesses, là est son point de fuite ; on peut parier que c’est ce qui ravit les « prophètes du passé », ruminant leur ego blessé (voilà pourquoi cela plaît à la presse de droite et que celle de gauche est muette). Mais ce roman va au-delà de ce simple constat, il se tient sur une ligne de crête, qui ne le fait pas basculer du côté du roman à thèse, de la démonstration besogneuse. Patrice Jean ne se contente pas en effet d’écrire contre son époque, il nous emmène dans ses coulisses en faisant le pari d’une fiction qui se joue d’elle-même, dans un feuilletage narratif où s’immisce sans cesse l’ironie.

C’est l’ironie qui irrigue ce roman, qui le désengage d’une posture qui prendrait le risque de la complaisance, une ironie sombre, abrasive, qui va se nicher jusque dans les noms des personnages (Michel Chauvin, le collègue de travail de Le Chenadec, névrosé du sexe un peu beauf’ : nom que l’on retrouve dans un roman de la pauvre Marguerite Duras ; Langlois, l’éditeur cynique pour lequel travaille Clément Artois : nom du personnage principal d’Un Roi sans divertissement, titre dont on souvient qu’il est un emprunt à Pascal). L’ironie décontenance, fragilise le sérieux, va à rebours des certitudes dans une époque qui rêve de complétude, de transparence, de sens unique. La nôtre a fait du roman un simple objet de divertissement (de même qu’elle a transformé la philosophie et l’écologie politique en supports publicitaires du « développement personnel »). L’Homme surnuméraire privilégie l’intensité contre les significations closes. intempestif, il l’est, au sens plein du mot : hors de saison, inconvenant et déplacé. Certes, la voix de son narrateur est celle de la conscience malheureuse, mais c’est une voix dissonante et elle ne déplait pas à notre oreille. Écrire, c’est dissoudre le lien social dans l’acide, et en cela Patrice Jean est un véritable écrivain. Son écriture est une possible (parmi d’autres) reconquête du roman, où la forme a un lien étroit avec la réalité, dont elle est une transposition du contenu. C’est une manière de résoudre la contradiction dont nous parlions en préambule (sanctionner le réel par une formalisation irréconciliable). Cette forme est ce qui lui permet de mettre à nu la misère de l’homme contemporain – au sens sexuel mais aussi générique du terme -, qui a renoncé au tragique comme au négatif, englué dans un temps spatialisé, contracté dans un présent perpétuel – un homme qui est de plus en plus en trop. Ce n’est pas le moindre des mérites de ce livre à la composition et au style serré dont nous ne saurions que recommander la lecture. (Décembre 2019)

Addenda : Nous voulions attendre un peu avant de mettre en ligne ce texte pour lire Tour d’ivoire (Rue Fromentin, 2019), le dernier opus de Patrice Jean, afin de confirmer ou d’infirmer nos intuitions ; c’est chose faite désormais. Tout ce que nous avons dit ici se retrouve dans ce roman de l’échec (échec d’une amitié, échec amoureux, échec de la vocation d’une écriture) : la fiction qui se prend elle même comme objet (là encore, la mise en abyme, avec le nom d’une revue créée par le narrateur qui donne son titre au livre), dynamitée par le burlesque et une ironie noire ; l’on ne peut qu’apprécier l’immense talent satirique de l’auteur, aussi bien que son appétence pour les jeux de fiction, sa volonté de jouer le roman contre le romanesque. Bien sûr, nous l’avons dit, il y a un angle mort chez ce moraliste : une sacralisation un peu désuète de la littérature et son corollaire, une incompréhension de ce qu’il considère comme des sous-genres (polar, SF). Il va sans dire que nous ne partageons pas cette nostalgie de l’Aura. L’art n’a jamais été désintéressé, il n’y a rien de pire que de croire qu’il ne serait que sa propre fin. Allons même plus loin : il faut se réjouir de la destruction de l’Aura, comme il faut se réjouir de la liquidation des cultes et de l’esprit de sérieux, bref de tout ce qui sent la poussière. Sans doute sommes-nous devenus pauvres en expérience, mais cette pauvreté peut se retourner en « barbarie positive » (Walter Benjamin). Utiliser les armes de la culture de masse contre ses propres stéréotypes nous semble être une stratégie bien plus efficace que le recours au « Grand Art ». C’est pourquoi n’importe quel livre de Manchette ou de Ballard vaudra toujours mieux que la quasi totalité des productions blanches contemporaines, toujours « dérangeantes » ou « puissantes », selon la doxa en vigueur (on pourrait dire la même chose de n’importe quel film de John Carpenter, contre disons toute la filmographie de n’importe quel cinéaste « auteuriste »). Le fait que l’art ait basculé dans la valeur d’exposition est finalement une bonne nouvelle. Tout cela n’empêche pas que nous puissions goûter les livres de Patrice Jean ; sa facilité à jouer la carte du roman contre lui-même nous séduit, de même que son art d’empoigner le fouet de la satire est bienvenu, car ce monde n’est pas à respecter. Son art est une manière de frapper « le réel à petits coups de marteau jusqu’à ce qu’ils aient gravé l’image sur lui comme sur un plateau de cuivre » (Benjamin, encore). Peu d’auteurs contemporains arrivent à se hisser à un tel programme. C’est peu en apparence, mais c’est beaucoup. (Avril 2020)

Texte © Xavier Boissel – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.