MATHIAS RICHARD s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de SYN-T.EXT (Tituli, 2016) :

1 – Mathias, vous venez de publier syn-t.ext, un ouvrage étonnant dans sa forme que vous dénommez le « syntext » et que vous définissez comme « condensant en textes très courts de très grandes quantités de langage issues de sources multiples », ne scandant rien moins que l’ensemble des disruptions dont la société et les individus font l’objet, notamment à travers cette crise économique et financière qui n’est autre qu’une crise culturelle de vaste ampleur. Expliquez-nous comment vous est venue l’idée de cette forme, comment vous l’avez imaginée, quelles sont les influences sémantiques et linguistiques dont elle découle, enfin de quelle manière s’inscrit-elle dans l’histoire de la littérature, c’est-à-dire de quels mouvements artistiques se réclame-t-elle ? A-t-elle à voir, par exemple, avec un mouvement comme la « Poésie sonore », et plus particulièrement encore, avec un Kurt Schwitters dont le travail utilisait un « vocabulaire propre fondé sur l’emploi de déchets et de détritus de toutes sortes et l’utilisation des procédés de collage pour assembler des matériaux de manière « harmonieuse » ?

Ce livre, syn-t.ext, est une stricte application (menée de 2010 à 2014) de la machine mutantiste « syntexte », dont l’agencement est décrit dans la postface du livre, ainsi que (de façon moins développée) dans deux autres livres sur le mutantisme : Manifeste mutantiste 1.1 et mutantisme : PATCH 1.2. Le mutantisme est une zone artistique/politique que j’ai contribué à créer et à développer, depuis 2006-2007. Il exprime que les catégories de genres littéraires et artistiques passées n’ont plus tout à fait lieu d’être, que c’est un champ réinitialisé, et que notre temps est à la re-création d’une infinité de nouveaux genres, de nouvelles formes : des machines abstraites. Le syntexte est une de ces machines, un de ces nouveaux genres.

Mon utilisation de cette machine est elle-même en évolution (créant des distinctions et sous-ensembles à l’intérieur d’elle), et j’en ai produits quatre séries en onze ans :

1/ Réplicants (in Manifeste mutantiste 1.1) ;

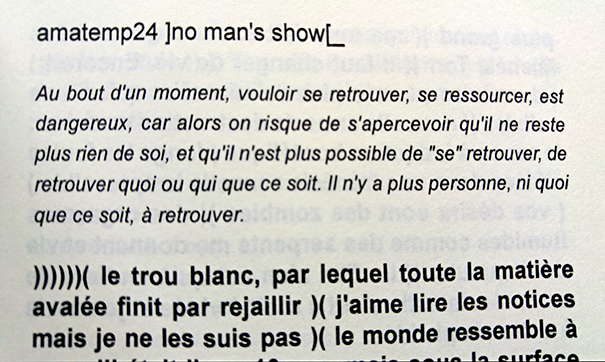

2/ amatemp (in syn-t.ext) ;

3/ Vokal (performances) ;

4/ prenssées in À travers tout (à paraître).

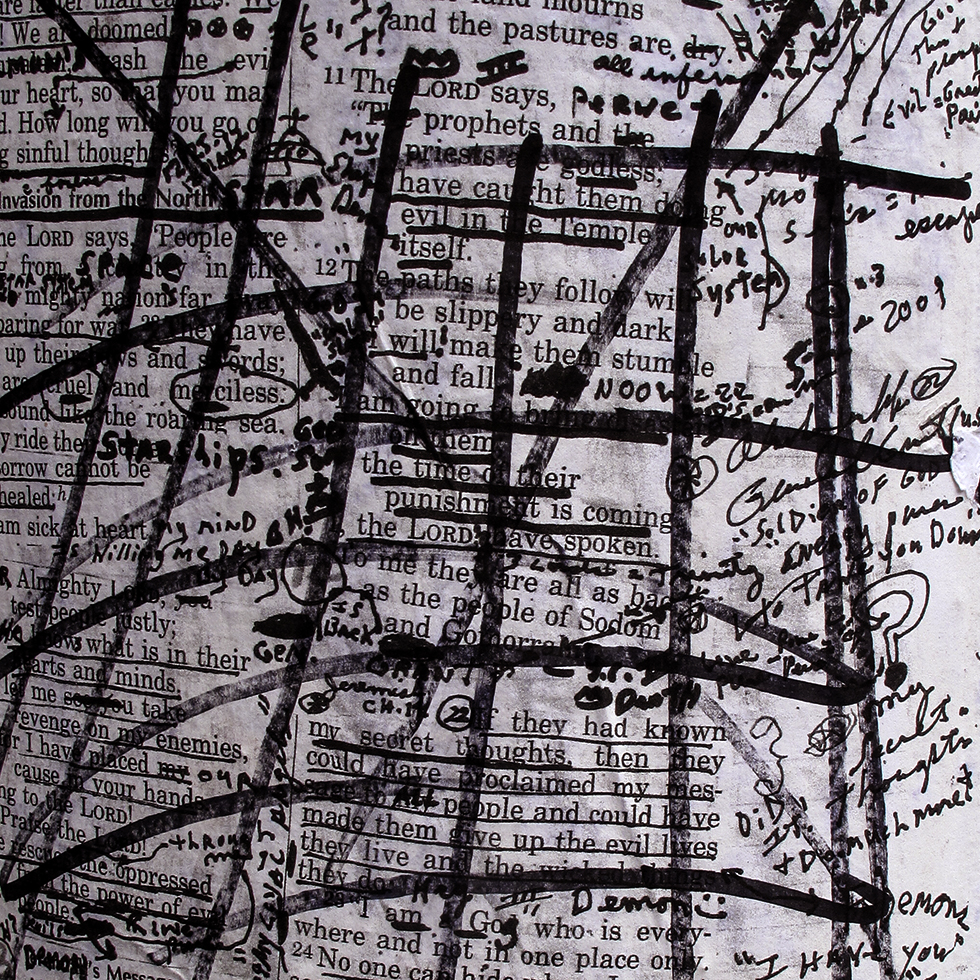

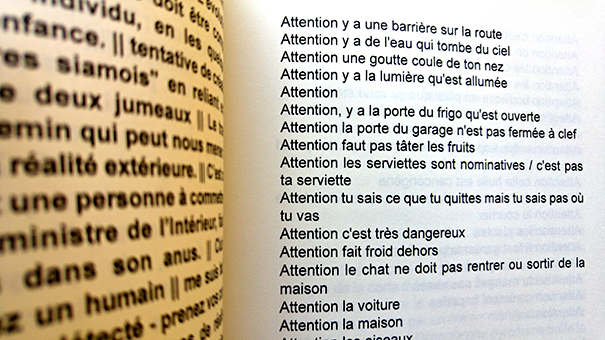

On peut voir la naissance de cette forme dans les trente dernières pages du livre Machine dans tête. J’essaie depuis quelques années d’abandonner cette machine d’écriture (sculpture du langage qui implique toute une routine et des processus spécifiques), mais elle m’a complètement déformé la tête et est revenue (ou persiste) dans mon travail actuel (2017) sous forme de « prenssées » (pensées pressées). Dans mon esprit, j’essaie de tuer cette forme, cette démarche. Mais elle est tenace, elle respire presque par elle-même. Je comprends le rapprochement avec certains de ses collages visuels ; cependant je dirais que syn-t.ext ne ressemble que de très loin au travail de Kurt Schwitters. En revanche, l’idée d’assembler des matériaux de toutes sources et sortes correspond à ce qui est ici à l’œuvre. Mais, ces matériaux ne sont pas des déchets et font l’objet d’une intense sélection (et transformation) selon des critères multiples : impact, impensé (capacité à former des trajets électriques inédits dans le cerveau – c’est pourquoi, il y a tant d’énoncés « drôles » : le rire est souvent le résultat d’un choc de sens irrésolu ou de la surprise due au premier passage d’un nouveau sens dans le cerveau), pertinence, singularité, informativité, plasticité, problèmes logiques, capacité d’interaction avec d’autres énoncés, autres. L’idée est de créer des ouvrages concentrés, comme des fichiers de données compressées, qui soient à la fois un concentré de pensée, de langue, de parole, d’information, d’affect, de percept, de sensation, de folie, de sagesse – tout cela selon un filtre (ici, le mien) qui fait en filigrane imperceptible émerger une voix, un message, des sens de ce chaos, cette explosion grésillante. (À la lectrice, au lecteur, de le décrypter.) Ou plutôt, le geste, le système, la machine, suivis strictement, ont créé, sans que je le prédétermine, des visions et des sens. C’est comme si on s’apercevait, en rassemblant toutes les données du monde, qu’elles disaient quelque chose, qu’il y avait une voix infrabasse en dessous, à l’intérieur du bruit-brouillage. Un objectivisme expressionniste ! Chaque page correspond à dix pages. C’est une réponse à l’accroissement exponentiel des données sur Terre, des troubles de l’attention grandissants de mes contemporains (et de moi-même) liés aux nouvelles technologies : créer des contenus accélérés absorbables en cinq minutes, alors qu’écrits de manière classique, la lecture consécutive aurait pris trente minutes. Il s’agit de recueillir, trier, amalgamer, assembler en frankenstextes des informations, des sensations, des chocs, des impacts, des trouvailles de sens et de langage, collectées partout (dans ma tête, dans la tête et la bouche des autres, dans tous les formes écrites-parlées humaines). Ces sélections de langage traversent plusieurs filtres ne conservant qu’environ 10% des prélèvements, puis ces éléments hétérogènes, du plus intime au plus collectif, du plus neutre au plus nerveux, du plus informationnel au plus affectif, sont organisés ensemble pour créer des amas, agrégats, des énoncés qui sont comme de nouveaux chemins. Je précise que c’est mon travail pour syn-.t.ext, (collecter, créer, sélectionner, puis assembler, coller, des énoncés « frappants », dans une optique de condensation-concentration, « faire court ») mais qu’avançant de façon non contradictoire dans plusieurs directions en même temps (en cela je suis ici, entre autres, influencé par l’Association des Astronautes Autonomes – pour l’affirmation du multidirectionnel ; quant à la non-contradiction de ce qui est artificiellement contradictoire dans le langage et la culture, cela remonte à bien plus loin : c’est toute l’histoire de la poésie et de la pensée (voire de la musique) – du moins, celles qui m’intéressent), je fais le contraire en d’autres points de mon œuvre, par exemple : 1/ exploration de la répétition (les mots-pivots ; la Poetry Body Music) ; 2/ immobilisation, gel et exploration étendue d’un bref moment (dix pages pour décrire une seconde, dix pages pour une phrase, dix pages pour une idée, nombreux énoncés et digressions tournant autour d’une même chose par variations). Le tout est d’y aller à fond dans chaque parti pris. Infinité de directions et chaque direction est absolue. On le verra dans À travers tout, livre « champ d’astéroïdes » constitué d’une multiplicité de formes ultra hétérogènes, voire parfois contraires. Le syntexte, ou texte synthétique, n’est pas de la poésie sonore. Je différencie assez fortement le travail de mots pour l’œil et le travail de mots pour la voix, l’oreille, la performance. À l’écrit et à l’oral, les impacts ne sont pas placés pareil. Le sonore a sa propre logique. Écriture mentale, et écriture corporelle. Cela me complique d’ailleurs la vie, puisque, en public, je lis peu mes livres, que j’estime ne pas être faits pour la voix haute (en revanche, j’aime quand d’autres s’en emparent – cela arrive par exemple lors de sessions « Caméras animales » à Marseille ; ou quand des gens me font le bonheur de construire des pièces sonores à partir de mes textes). Je m’impose (ai la nécessité) de trouver des formes spécifiques à la lecture orale, la parole, ce qui sonne. C’est un autre art. (Pour être entièrement honnête : cela a été ma position jusqu’ici, mais je suis en train d’évoluer sur cette question). Le syntexte est un shoot mental de langage concentré et agencé pour être une drogue de synthèse très spéciale utilisant les mots et l’œil comme conduits vers le cerveau, à travers les écrans et les imprimés : un trip intérieur. En revanche, le syntexte vocal relève lui, bel et bien, de la poésie sonore et performée (gestuelle, dansée, habitée), et le livre syn-t.ext en contient deux, « Vokal_01 » et « Vokal_02 ». Tout comme le syntexte, le syntexte vocal illustre le retour de processus informatiques dans l’écriture, mais également – et c’est ce qui l’en distingue – dans la production vocale, la gestuelle, l’attitude. Faire de l’informatique sans ordinateur. Le lecteur-performeur de syntexte vocaux n’est pas un acteur incarnant un personnage, ou un auteur lisant son livre, mais une suite de flux et d’agencements machiniques traversée par des façons d’être, de dire, des positions, des mécanismes : des « voix » différentes apparaissent et disparaissent et s’enchaînent, sont apposées, à toute vitesse, en mode shuffle, rapide et soudain ; chaque voix incarne une position existentielle significative, un lieu, un état, une possibilité d’impact et d’expression spécifiques. Pendant longtemps (2007-2015 environ), le syntexte vocal fut la forme principale de mes performances publiques. Cela avait la particularité de montrer (faire exploser) beaucoup de choses en peu de temps. En dix minutes, tu te prenais les idées de deux cents performances. Aujourd’hui, je ne les fais presque plus, sauf circonstances ou commande particulières. Je continue à explorer la voix, le langage, la performance, dans des directions toujours plus musicales, animales, mécaniques. Concernant la question de l’influence, je ne me suis dis pas dit « Waouh… C’est génial, les gens qui font du cut-up, du collage, de l’objectivisme, je vais faire la même chose ». C’est un cheminement personnel qui m’y a mené. Cette forme est venue progressivement, à l’issue d’années à écrire et lire sur Internet. Son influence principale est sans doute Internet. Internet mêlé au foisonnement des écritures contemporaines. Et à une pratique plus ancienne de vouloir tout lire, tout sentir, tout comprendre, une curiosité sans limite. Plutôt que faire un livre sur mes pensées, un livre sur la famille, un livre sur l’amour, un livre sur l’état du monde, un livre sur la politique, un livre intime, un livre théorique, j’ai voulu faire un livre qui contienne tout en même temps. Mes influences sont si nombreuses que je renonce à les lister (surtout que ce qui m’a le plus influencé chez les poètes, écrivains, artistes, musiciens, réalisateurs, metteurs en scène, danseurs, penseurs, œuvres et personnalités et groupes… que j’admire, ce n’est pas tant telle ou telle forme spécifique, qu’un élan, l’absolu de l’élan, le jusqu’au-boutisme quelle que soit la direction – on devrait tous travailler à être méthodiquement les plus illuminés possibles). Ce travail repose précisément sur le fait d’être sous l’influence de tout. Et c’est loin de se limiter à la littérature et à l’art. Les autres gens. Internet. Les encyclopédies. Les manuels. Les journaux, les publicités. La musique. La science. La rue. Les bars. La ville. La nature. Les films, les séries. La technologie. Le sexe. Tous les discours. L’éthologie, la philosophie, l’Histoire, les animaux, la psychanalyse. L’amoureuse(x), l’ami(e), l’ennemi(e), l’autre. Et bien sûr, surtout, l’expérience d’être un animal vivant, pensant, sentant. De façon si aiguë qu’il lui faut créer des filtres et limitations et systèmes pour ne pas en être débordé, pouvoir en sculpter et articuler quelque chose sans être totalement englouti, amuï et muré dans la stupeur, la douleur, le silence. Des enfants sans langage ne peuvent faire valoir leurs points de vue. Ordonner, articuler, sculpter le chaos (en nous et autour), pour ne pas qu’il nous engloutisse. C’est, je crois, ce qu’entendait Guattari par le mot « chaosmose ». (Et, si ce n’est pas ainsi qu’il l’entendait, c’est ainsi que je me l’approprie.)

2 – Peut-on dire que le « syntext » a à voir, de près ou de loin, avec le « sinthome » théorisé par Lacan pour désigner une particularité de la fonction que l’écriture eut pour James Joyce, et que la psychanalyse actuelle nous présente comme « ce qui chez un sujet réussit à faire tenir ensemble les trois ronds de l’imaginaire, du réel, et du symbolique » ?

Faire tenir, coexister, plein de choses différentes ensemble, oui, c’est exactement ça. Même si c’est avec des bouts de scotch usagés et des vieilles pelotes de laine. Composer un puzzle visage/corps/pensée/vie, fait de milliers de fragments attachés : un fragment gris, un fragment vert ; un bout de plastique, un bout de prairie ; un tourbillon de coton, un bouton d’ordi. Opérer des fusions de tissu animal, de matériaux polymères et d’électronique sophistiquée. Mélanger organes, végétaux, pensées, mécanismes, lettres… Relier, tisser, coudre toutes choses ensemble : air, insectes, bruits, regards, lumières… Rapprocher médecine, acoustique, pornographie, astronautique. Condenser des rayons solaires, des fibres nerveuses et des spermatozoïdes : un fœtus dans une méduse. Et là, un fœtus dans une merde. Mélanger des bouts de reptiles, de mammifères et d’oiseaux pour aboutir à un animal mosaïque. Tout faire tenir ensemble. Une chose et son « contraire » en même temps. L’intensité de la joie et de la douleur simultanément. Créer et exprimer des complexités sentimentales.

3 – Passons au fond : il est souvent dit que la majorité des auteurs ne savent pas rendre compte, à travers leurs œuvres, du monde actuel et de la sidération du réel que celui-ci opère sur les sujets. De votre côté, on ne peut vous faire ce procès : vos propos sont précisément la description précise, répétée, presque « mitraillée », des impacts physiques et psychologiques du réel qui nous tétanise depuis quelques décennies et dont un Philippe Sollers, a très justement remarqué que « cela fait trente ans que tout se passe comme s’il ne se passait rien. Évidemment ce n’est pas vrai. Une extrême brutalité, quoique sous anesthésie, a cours. Cette brutalité, d’un genre nouveau, laisse les sujets qui en sont l’objet sans perception ». Vos textes rendent ainsi au lecteur, à leur juste mesure, l’effet abrutissant de la folie qui règne en ce monde et du lent et profond process de destruction qui s’y opère. Chacun de vos textes peut ainsi être envisagé du point de vue d’un Poilu dans sa tranchée qui pressent, bien qu’il soit impossible de s’en sortir, ou alors estropié et ravagé, c’est-à-dire là encore « détruit ». Pourriez-vous donc revenir sur cette appréhension « consciente » du monde et sur la manière dont vous l’avez ressentie, apparemment, très tôt ? Vous sentez-vous engagé, malgré vous, comme ces Poilus d’antan, dans une sorte de guerre larvée, de fin du monde inéluctable et, malheureusement, de conflit éminemment destructif ?

Vous me faites penser au livre La Guerre comme expérience intérieure (sur la Guerre 14-18 du côté allemand) d’Ernst Jünger, dont certaines particules déformées se sont retrouvées dans mes « prenssées » récentes. Je ne vous l’apprendrai pas, ce monde est d’une violence infinie. Au-delà de mon cas personnel, la littérature humaine témoigne de cela, elle est même un énorme panneau d’avertissement devant l’humanité. (Si un non-humain lit cela : il est prévenu !). Et même, au-delà de l’humanité (grands singes ayant un fort instinct de domination), l’univers est un ensemble de forces se frottant, s’appuyant, s’exerçant les unes sur les autres. C’est pourquoi l’amour, l’attention, l’empathie, sont tellement révolutionnaires (et voués à l’écrasement). Je témoigne de cette violence. Déchiquetis fut d’ailleurs le titre d’un de mes premiers livres (1997, inédit). Je suis désespéré (un désespéré actif) depuis longtemps. Je témoigne de cette violence, mais pas seulement. Il y a dans ma démarche une forme de judo. Retourner, utiliser cette violence, qui est partout autour et en nous. Plus on a conscience de la violence (la cruauté dirait l’autre), plus l’on est proche de la justesse. Et plus, on en épargnera les autres dans ses interactions. Sade = conscience. Les musiciens de hardcore se bagarrent moins que les groupes de reggae. Les tueurs psychopathes écoutent des musiques joyeuses, déconnectées. (Il y a quelques exceptions, certes…). Une des plus grandes sources de violence est le déni de celle-ci. Souvent, je me suis placé dans des zones urbaines de mégapoles où je sentais le plus les forces à l’œuvre, la réalité crue du frottement de la violence du monde, et l’apposition/simultanéité d’un maximum de trajectoires, élans, destins, afin d’être au plus juste. Vivre à hauteur de mort, vivre à hauteur (ou bassesse) de réalité. J’amplifie cela par certains usages de la musique, dont l’écriture sous musique (ESM), utilisée systématiquement pour syn-t.ext. J’ai remarqué que certaines musiques « violentes » issues du mouvement musical électro-industriel aggrotech (je cite les artistes concernés en fin d’ouvrage), j’ai remarqué que ces musiques (harmonies désespérées, chant crié, timbre synthétique, rythme comme un fouet robotique) mises en boucle appuyaient sur des zones de mon cerveau, dirigeaient une forme de lucidité, du moins une zone cohérente, maintenue, stabilisée, de conscience de la douleur et violence généralisées (car notre esprit, par toutes sortes de subterfuges, cherche naturellement à fuir cette conscience froide et sans échappatoire, c’est comme fixer le soleil) où le tri entre phrase absolument nécessaire et phrase secondaire devient évident. Il y a également quelque chose dans la répétition même, des heures durant, de certaines musiques, qui rend les choses plus nettes et fortes. J’ai ainsi finalisé chacun des syntextes amatemp dans des états fiévreux, proches de transes lucides. Pratiqué cela pendant des années, jusqu’à presque épuiser le pouvoir de chaque morceau sélectionné. Aujourd’hui, j’écris et assemble mes « prenssées » dans le silence total. (Et quelques moments de silence sont une sacrée quête par les temps qui courent…). Tous les jours, nous sommes bombardés de pseudo-réalités manufacturées, créées par des personnes sophistiquées usant de moyens sophistiqués. Une mise en forme des cerveaux. Un fourmillement de processus de limitation sociaux, physiques, intellectuels, économiques. Toutes les infos nous mélangent. Rien ne correspond à rien. Le syntexte est une construction sauvage-sophistiquée en boomerang à cela. J’ai toujours préféré la métaphore, l’attitude, la position de l’attaque à celle de la résistance, j’essaie de faire quelque chose d’enthousiasmant de toute cette merde.

4 – À la lecture des textes (« amatemp ») qui fondent votre ouvrage, nous sommes très rapidement projetés dans une dimension de science-fiction, non pas que ce que vous dites n’existe pas ou n’apparaît que de façon « fictionnelle », donc absolument « imaginaire », mais précisément parce que vos propos dévoilent une vision dystopique, inquiétante et sombre de notre « existant », de notre « étant » comme dirait un philosophe bien connu. Philosophiquement parlant d’ailleurs, le terme de « amatemp » n’est pas loin de « temps » ainsi que l’ « être » qui se révèle toujours, quels que soient les textes, comme le sujet nodal de votre réflexion. Pouvez-vous nous préciser votre rapport à la science-fiction comme à la philosophie ? Pouvez-vous expliciter de quoi « amatemp » est-il le nom et ce qu’un vocable aussi spécifique indique de votre travail sur la « langue » ?

Le présent que nous vivons est de la science-fiction. La SF est devenue (et devient un peu plus chaque jour) la réalité, de par l’environnement (les évolutions) technologique, scientifique, informationnel, sociétal. La technologie est arrivée à un point où la science-fiction a cessé d’être de la fiction. Les conséquences sur nos sociétés et nos individualités sont incalculables, multiples, profondes. Mon geste poétique n’a pas pour thème la science-fiction mais est de la science-fiction en lui-même. Ou, plus exactement : de la science-poésie (SP), ou poéscience. Qui témoigne de la science-fiction du présent. La « poéscience » détourne et utilise le vocabulaire, le lexique, les codes, l’imaginaire, les matériaux (discours, images, sons, comportements…) de la science et de la technologie. Cette « poéscience » est la réponse des grands singes que nous sommes à l’environnement techno-scientifique, qui est pris comme inspiration, certes parfois thématiquement, mais surtout dans les processus créatifs/poétiques/formels eux-mêmes. amatemp vient de « amas temporaire ». C’est au départ une simple ligne de code technique par défaut désignant cette série de syntextes. (La distinguant de # réplicant, # vokal_, # prenssée). Code temporaire mais qui est finalement resté. J’aime la création de mots (et syntaxes), de néologismes, d’un parler-mutant. Cela favorise l’imaginaire, l’invention de concepts et visions du monde. amatemp n’en est qu’un exemple, ici par son étrangeté, sa proximité des mots informatiques ou de noms d’opérations (militaires ?) codées, l’indétermination quand à la langue utilisée (français ? anglais ? latin ? acronyme ?), qui par ses sonorités (au hasard : « à ma tempe », « aime le temps », « amour/âme temp_oraire » – mais je prononce la troisième syllabe à l’anglaise : amatèmepe) dégage des sens spéciaux, crée un frottement faisant sentir les limites et la bizarrerie du langage, favorise la polysémie, les interprétations multiples. L’invention de mots enrichit notre perception et notre expression. Je ne sépare pas strictement la philosophie des autres champs de l’écriture et la pensée. Les penseurs qui m’ont le plus marqué sont souvent les plus littéraires des philosophes : Deleuze, Nietzsche, Bataille. (Dans une moindre mesure, Derrida, Foucault, Lacan). Je crois que ce n’est pas un hasard : travailler sur le langage même est une condition (du moins favorise) de la création de pensée et de concept. Travailler sur les mots mêmes dans lesquels nous pensons, pour travailler sur les catégories dans lesquelles nous pensons, en essayant de ne pas être pensés et parlés par celles-ci. Ainsi la poésie est parfois une forme de philosophie accomplie dans le sens où, par son hacking du langage, elle peut dégager, faire émerger et exprimer avec précision des pensées qui ne seraient pas pensables et exprimables autrement (ne seraient pas pensables et exprimables en utilisant le langage dans son codage correct, conventionnel). Si, comme le définit Deleuze, philosopher, c’est créer des concepts, alors, j’ai une part de philosophe. Mais je préfère la catégorie plus souple de « pensée » à celle de « philosophie ». (Tout comme je préfère la catégorie « écriture », voire (en attendant de trouver mieux – ce que je m’attache à faire avec les machines mutantistes) « mots » (car cela permet d’enlever la dimension du geste de la main attaché au mot « écriture ») à celles de : poésie, roman, essai, article, historiographie, nouvelle, théâtre, fiction, non-fiction, écriture créative, écriture non-créative, expérimental, etc.). Avant l’avènement d’Internet (qui a tant modifié), j’ai été principalement, sur tous les plans de la vie, marqué et influencé par le rock, le punk, le psychédélisme, le rap des débuts, l’indus et nombres de cultures alternatives (la musique sous toutes sortes de formes et les cultures liées). Une forme de tradition invisible à travers l’Histoire que décrit un peu Greil Marcus, à sa manière (qui n’est pas la mienne, mais je comprends son geste), dans Lipstick Traces. Que j’avais formulé dans Musiques de la Révolte maudite ou Anaérobiose. Cette « tradition invisible » (sauf pour qui sait voir, regarder) qui s’est manifestée à travers des religions, des cultes, des actes et mouvements artistiques, des utopies politiques, des musiques, des cérémonies, et des parcours individuels spéciaux, des écarts, est peut-être, un peu, mon thème principal, en tout cas, une de mes origines renouvelées en chaque instant. Jeune, j’ai été, entre autres, marqué dans mon évolution réflexive par le lettrisme, le situationnisme (et, au-delà de ces exemples, par la forme même de l’avant-garde proto-marxiste dans les multiples configurations qu’elle a revêtues) (aujourd’hui, le mot “avant-garde” n’est plus d’avant-garde – par contre il y aura toujours des manifestes), Lautréamont, Rimbaud, Artaud, Proust, Michaux, Guyotat, Antelme, la beat generation (Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Gysin…), Koltès, Paul Auster (eh oui ! Surprenant n’est-ce pas ? J’ai même écrit en anglais un grand mémoire universitaire sur City of glass), les champs de la sémiotique, de l’herméneutique (l’analyse des signes, l’analyse des textes, aiguisant ma compréhension de chaque sens dans chaque mot, lettre et ensemble de mots selon leur organisation, selon le moindre détail : voir tout comme un champ de signes) mais aussi le boudhisme tibétain, et, plus près, par McKenzie Wark (Manifeste Hacker), Mehdi Belhaj Kacem (les premiers livres, genre 1993), Lester Bangs (et les Éditions Tristram en général), Michel Surya et sa revue Lignes. Extension du domaine de la lutte de Houellebecq qui est le seul livre qu’il ait réussi (avec son Lovecraft). Jeremy Narby (Le Serpent cosmique). Avant cela, les jeux de rôle, les « livres dont vous êtes le héros », Stephen King, Le Clézio, Giono, Shakespeare, Robinson Crusoé que j’ai lu et relu… J’hésite toujours à citer des noms, car au fond cela dit peu de moi. J’ai tracé ma propre voie, hors de toute influence majeure évidente. Une multitude d’influences, pas une influence. Une extrême porosité à tout ce que je vois, entends, sens, perçois, lis. J’ai soit mille noms (origines), soit aucun nom (origine), mais pas UN(e). Sur les murs des endroits où j’habite, soit je ne mets rien, soit je mets un patchwork de mille choses. Une seule chose me déconcentre. J’ai une curiosité insatiable – lu ado l’Encyclopaedia Universalis quasiment de A à Z (en sautant quelques pages tout de même !). Maintenant, j’essaie de lire Internet de A à Z, mais je beugue. Internet me pose problème avec les informations infinies que l’on y trouve (et les innombrables interactions qui y sont possibles) ; si l’on n’y prête pas attention, on peut vivre et mourir devant un écran. Quand en 2006, j’ai compris comment utiliser les torrents, je me suis plongé-immergé des mois entiers (voire plus) dans les chefs-d’œuvre mondiaux du cinéma, de la musique, des séries. Je ne suis pas totalement sorti de cela. Pour quelqu’un qui est curieux et qui n’a pas de filtres, Internet est un cristal vertigineux. Un piège. Mais pas seulement. J’ai pas mal à écrit à ce sujet dans Manifeste mutantiste 1.1. De ses lectures innombrables, on n’est pas toujours le mieux placé pour savoir lesquelles ont eu le plus d’importance : on prend des bouts partout, consciemment et inconsciemment, et rarement une idée entière, mais souvent des mécanismes et fragments qu’on assemble pour articuler sa propre pensée. En tant qu’artiste/écrivant, je n’ai jamais eu de maître, de « père » (ce n’est pas que j’aurais été contre (ou peut-être que si ?) (- un psy, please !), c’est juste que ça ne s’est pas présenté), j’ai toujours été plutôt en recherche de « frères » et « sœurs ». Et j’ai l’impression (fausse ?) d’avoir une pensée instinctive extrêmement nette depuis l’adolescence, voire l’enfance (ce que je dis pour moi est peut-être vrai pour tous), et que, dans le fond, tous ces concepts me permettent juste de la confirmer, l’articuler, la civiliser, la rendre communicable. J’exagère, certes, puisque, parfois, l’exercice de la pensée mène à des endroits que l’on ne soupçonne pas. Et il est crucial de lire des choses contraires ou étrangères à sa pensée, ce qui en fait mieux appréhender le contour (j’ai ainsi eu cette impression avec Blanchot, néanmoins beaucoup lu (dont je garde par exemple L’Espace littéraire, L’Écriture du désastre) dans une optique de connaissance méthodique : quand j’avais autour de dix-huit ans et dans les années qui ont suivi, à Tours, un fameux libraire maniaque et tyrannique (mais qui fut important pour moi) m’a « forcé » à lire tout Bataille, tout Blanchot, tout Beckett, tout Kafka, etc., (la liste est longue), sinon je n’avais même pas le droit de parler avec lui ! Ce fut formateur ! On peut dire ce qu’on veut sur lui mais, au moins, il prenait au sérieux son métier. En revanche, il était dans l’incompréhension quasi totale de la poésie contemporaine, mis à part des trucs d’un peu avant (supers d’ailleurs) comme Bernard Noël ou Ghérasim Luca, et dans l’incompréhension de ce que j’appellerais le « rock’n’roll », c’est-à-dire d’une vision, d’une pratique et d’un rapport à la littérature qui ne soit pas uniquement dans la transcendance, l’esprit de sérieux, la sublimation, un écho à la théologie. Mon frère François (plus jeune de deux ans) fut également très important : à l’époque guitariste, il était une véritable tête chercheuse en tout ce qui se faisait d’ultra-contemporain (musique, texte, théâtre, danse…) et ramenait à la maison des trucs (disques, livres…) incroyables, obscurs, brillants. Il pratiquait des cut-up sonores (K7), visuels et, bien plus tard, textuels. Nous étions en fort échange, tous deux passionnés de création dans sa nécessité crue au cœur de la vie, hors de tout référentiel figé et snobisme. Il y a de la justesse dans cette phrase de Giorno : « Quand j’avais quinze ans, je pensais que je savais déjà tout ce qu’il y avait à savoir. Maintenant que je suis plus vieux, je sais que c’était vrai ».

5 – George Orwell, Aldous Huxley, Anthony Burgess, William Burroughs, James G. Ballard, etc., sont-ils des écrivains qui vous interpellent ? Quels sont les auteurs contemporains qui vous inspirent ou dont vous vous sentez proche même si la forme de leurs œuvres diffère de celle que vous explorez pour votre part ?

Novlangue, nadsat, cut-up, portes de la perception, romans condensés : oui, ils me parlent. À ces noms, il faudrait en ajouter beaucoup. Dont celui de Philip K. Dick et sa figure du réplicant (dans Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?), c’est-à-dire de l’émergence de sensibilité issue de mécanismes, la machine sensible, la machine à sentiments qui ressemble en tout point à un humain et ignore qu’elle est une machine : figure infiniment fertile, puisqu’elle nous éclaire sur ce que nous sommes. Si l’on s’intéresse vraiment à ce qui est pensable, imaginable, il faut connaître la science-fiction. Qui est devenue le genre principal – une forme de réalisme. Quant aux proches contemporains, c’est délicat car ça se mélange souvent avec les relations humaines, et (mis à part ceux que je ne connais pas) si certains sont des amis ou simplement des gens avec qui je suis dans un échange, d’autres ne sont pas exactement bienveillants à mon endroit (euphémisme). Mais faisons abstraction de cela. Je peux citer Thierry Théolier (période 2002-2005, moment où il a réussi l’exploit de rendre Paris excitant en utilisant de façon sauvage l’Internet de masse qui venait d’arriver et qui n’était pas encore régulé ; cf. le livre Crevard [baise-Sollers]). Les gens de la revue Boxon (Julien d’Abrigeon, Gilles Cabut, Georges Hassomeris, Cyrille Bret…). Charles Pennequin et Christophe Tarkos et leur énorme influence sur la poésie contemporaine française. Antoine Boute, Sylvain Courtoux, Anne-James Chaton. À travers ma vie ordinaire, mes fréquentations, mes métiers, ma curiosité, l’environnement connecté, mes travaux et projets (souvent collectifs) au sein des Éditions Caméras animales, et du « mutantisme » (phénomène de grappes de cerveaux, comme l’a théorisé Nikola Akileus), mon activité de performance, j’ai été ou suis en attention ou en contact avec des centaines de personnes qui m’influencent et que j’influence (ou pas, je ne sais plus), qui en tout cas ont, ou ont eu, de l’importance pour moi, comme Nikola Akileus, Zaäk Arandi, Archilux, les gens de l’Asile 404 à Marseille, Gabriel Azais, Patrick Baron, Nicolas Baudouin, Ariane Bart, Guillaume Bergon, Luna Beretta, Beurk, Volodymyr Bilyk, Bkz, Guénolé Boillot, Philippe Boisnard, Jérôme Bertin, Amine Boucekkine, Laurent Bouisset, Jacques Brou, Didier Calleja, Lucille Calmel, Serge Cassini, Pauline Catherinot, Patrice Cazelles, Sabrina Cerisier, Pierre Charbonneau, Ewen Chardronnet, Cyrill Chatelain (See Real), Collectif M.A. (Emma et Frédéric Moulin), Grégoire Courtois, Maëva Croissant, Nicolas Debade, Marine Debilly-Cerisier, Thomas Déjeammes, Elie Delamare-Deboutteville (†), Clara de Asis, Sebastian Dicenaire, Etienne Dodet, Vincent Drouot, Pierre Escot, Christophe Esnault, Jean-Michel Espitallier, Claude Favre, Fapeyla, Fernand Fernandez, Heptanes Fraxion, Roselyne Frick, Hortense Gauthier, Georges Clarenko, Daniel Giraud, Pierre Guéry, Jamie Guggino, Caroline Hazard, Marc Hernandez, Antoine Herran, Chloé Hiro, Tina Hype, Hypsis, Théo Jarrier, Frederic Krauke, Ladislas Kroitor, Ghada Laghzaoui, Samir Laribi, Jean Lassalle, Lucas Ledeune, Cédric Lerible, Françoise Lonquety, Pierre Lucerné (†), LWO, Ly Thanh Tiên, Christophe Manon, Méryl Marchetti, Mauricio Amarante, Jean-Sébastien Mariage, Aurélien Marion, Gilles Maté, Cédric Micchi, Joachim Montessuis, Nora Neko, neR, Virgile Novarina, Stéphane Nowak, Didier Ober, Irène Omélianenko, Franck Oslo Deauville, Oxyjenny, Pascal Oiffer, Arnaud Pelletier (†), Franck H Perrot, Floriane Pochon, la « Milice irakienne des poètes » (Ali Thareb, Kadhem Khanjar…), Antonella Porcelluzi, Anaïs Poulet, Tristan Ranx, Maurice Regnaut (†), François Richard, S/U/N, François Rossi, Olivier de Sagazan, Stéphanie Sautenet, Anna Serra, Xavier Serrano, Christophe Siébert, Denis Soubieux, David Spailier, Statonells, Nicolas Tardy, Fabrice Thumerel, Yannick Torlini, Gülay Hacer Toruk (ma plus grande inspiration ?), Laura Vazquez, Annabelle Verhaeghe, Vladhello, Georges White, JF Zygel, Joël Grare, Nat Yot, Olivier Warzavska, la vieille dame amnésique avec qui je discute dans mon quartier… et mille autres encore, injustement oubliés… Il y en a que je ne dis pas ici, les mentionnant ailleurs dans cet entretien. On peut le voir dans mes livres, chaque porte ouvre d’autres portes, infiniment. Chaque champ est une galaxie. Il y a toujours d’autres plis, d’autres zones. Je suis, vous êtes, nous sommes, les vagues infinies de l’océan, des combinaisons changeantes de photons (je n’ai pas une grande influence principale qui se détacherait). Sans doute, peut-être est-ce tout le contraire, mais, expérimentant un sentiment net de solitude et séparation, j’ai besoin de me sentir relié. Cela m’apporte de la joie. Encore une fois, mes grandes admirations sont des élans, que j’ai par exemple perçu dans Lautréamont, Rimbaud, Van Gogh, Artaud, Abel Ferrara, Grandrieux, Cronenberg, Claire Denis, Jean-Pierre Melville, Pasolini – c’est-à-dire quand il se joue quelque chose d’existentiel dans le geste, quel qu’il soit, performatif, musical, écrivant, filmant… Des gestes ont défini la structure même de mon être, des gestes comme ceux d’Iggy Pop (ce que fait Iggy Pop en 1969 avec les Stooges, c’est Rimbaud, c’est absolu ; le rock est un des plus grands mouvements poétiques du 20e siècle, cela a modifié les phrasés, l’attitude, les mots, la voix, le son, la culture, la performance), de Jim Morrison au sein des Doors, de Captain Beefheart, de Bertrand Cantat au sein de Noir Désir, de Ian Curtis au sein de Joy Division, de Sonic Youth, de la no wave, de Glen Branca, de Suicide, de NIN, de Mercury Rev (première période), du hip hop des débuts, des concerts de punk-hardcore criés, de Headache, de Hocico, de Psyclon Nine. Marcher dans les cités sans fin jusqu’à se retrouver dans un champ. « Pogoter » dans des concerts ultimes.

6 – Syn-t.ext suit plusieurs autres ouvrages : Machine dans tête (2013), Manifeste mutantiste 1.1 (2011), Anaérobiose (2009), Raison basse (2007), Musiques de la révolte maudite (2004) ainsi que, depuis 1996, de très nombreux textes collectifs et collaboratifs. Comment envisagez-vous l’écriture au regard de l’édition actuelle ? Pour vous, publier est-il nécessaire alors même que les lectures que vous donnez de vos textes appartiennent davantage à la sphère des « arts vivants » au regard de ce que vous développez dans ce domaine ? Pensez-vous, à l’avenir, vous présenter davantage comme un « artiste de scène » que comme un « auteur de littérature » ? Quel est encore l’enjeu, à vos yeux, de la littérature contemporaine dans la société actuelle ? N’apparaît-elle pas finalement, pour le performer que vous incarnez, « contre-productive » pour faire passer le message qui est le vôtre alors même qu’une somme telle que syn-t.ext n’est pas accessible au lecteur lambda qui ne manquera pas d’être découragé par l’exercice que vous lui demandez, à savoir de se confronter à une forme de texte dont le sens ne pourra lui apparaître qu’à partir d’une lecture personnelle « consciente » à la manière même où Hegel, dans sa phénoménologie, faisait appel précisément à cette « expérience de la conscience » ?

J’ai toujours été chanteur, vocaliste, performeur, musicien, bougeur, corps en torsion/vibration (à dix-huit ans j’étais déjà chanteur/bruiteur fou dans un groupe). Je ne me suis jamais présenté uniquement comme écrivain, même si c’est pour mon travail d’écriture que je suis le plus connu actuellement (ce qui est une vision un peu déformée de ce que je fais et suis vraiment, de ce qui m’anime). Parfois, j’emploie le terme poète dans l’espoir de trouver un mot qui résume toutes ces activités. Donc, oui, je suis aussi un artiste « de scène » (de la voix, du corps, de la présence, du geste, du son, en plus des mots), et c’est une dimension que je développe professionnellement, profondément, existentiellement presque, ai-je envie de dire, et que j’aimerais développer toujours plus avant tout au long de ma vie, dans les directions de la lecture-performance, du théâtre, et de la musique. C’est ce que je travaille le plus au quotidien. Même si des difficultés à trouver des occasions de me produire poussent parfois la scène hors de la scène… Cela se mélange à des problématiques de survie, de gagner ma vie avec ce que je crée, et, aussi fou que cela sonne (j’en ai conscience), c’est une tentative de médecine de moi-même, mais aussi, du monde, des autres, de la communauté. Faire exister quelque chose qui sauve, qui fasse voir/sentir, qui ouvre des possibles dans le monde commun, de l’expression, du partage, ne serait-ce que quelques instants. Parler pour tous, être parlé par tous, pour nous libérer, nous exprimer, nous alléger, nous transporter, nous connecter, nous sensibiliser, nous exciter, nous exalter, nous aggraver, rendre la réalité plus réelle, intensifier la vie, et partir de là pour l’influer, la modifier. Créer des moments qui font envisager les choses autrement. Je vais vous confier quelque chose que je ne devrais pas. Malgré cette implication totale, cet élan, ce travail (dont témoigne par exemple l’émission sur France Culture Mathias Richard – La vie n’attend pas), cela ne marche pas trop pour moi. Pas assez en tout cas. Les choses sont difficiles. Je suis une centrale de création, une énergie intense sans emploi : je vis sur le fil du rasoir. Pendant que les organisateurs font la fine bouche pour m’inviter, je crève la gueule ouverte ! Il est possible que je sois dans l’obligation de tout changer très bientôt. Que je doive trouver un nouveau chemin… La culture française (par l’éducation, l’école, les médias) a une tradition de favoriser l’émergence d’individualités excentriques, originales, minoritaires, révoltées, qu’ensuite elle nie durant leur vivant (si elles appliquent strictement cet idéal posé par l’éducation, la culture, ces individualités ont donc des vies misérables) pour, ensuite, les glorifier post-mortem et les faire figurer dans le roman national comme modèles les plus hauts, et les valoriser dans l’éducation, perpétuant la tradition. Les cérémonies de sacrifices humains étant prohibées, peut-être est-ce une forme de sacrifice symbolique à petit feu, nécessaire à la cohésion de la communauté. Je ne blague qu’à moitié. Pour continuer à vous répondre, non la pratique de la performance ne remet pas en question mon intérêt pour le livre, les mots pour l’œil et les mots pour l’oreille sont deux pratiques légitimes, nécessaires, et différentes. (Différentes, même si écrire un livre est aussi une forme de performance, parfois une des plus grandes, car prolongée et pouvant demander d’être dans de sacrés états et situations pour extraire une cuillerée valable de son cerveau.) Le travail de poésie sonore sur les mots et sons portés par la voix (j’écris avec des micros – c’est-à-dire improvisant devant un micro enregistreur, et dans un second temps, en écoutant les fichiers sons, cela peut être noté de façon écrite), et la performance corporelle appellent d’autres supports : l’enregistrement audio, l’enregistrement vidéo. Mais j’ai remarqué que les enregistrements vidéos rendaient très mal ce qui se passe durant une performance ; l’enregistrement ultime d’une performance est donc l’empreinte sensible qu’en garde la personne qui y a été présente. Le livre peut toutefois porter une trace de cela (je m’apprête à publier un livre dont la moitié des textes sont pour la performance, et non pour le livre), mais ce ne sera qu’une trace et ne rendra qu’une petite partie de ce qui est en jeu. Pour certaines créations, c’est même impossible. Ainsi « Vive la vie » où je dis « vive la vie » de toutes sortes de manières pendant 3 minutes ; à l’écrit, c’est impossible à rendre hors de ces trois mots, et de notations musicales. À l’origine, mes pratiques étaient nettement séparées. D’une part, la pratique musicale en tant que chanteur et musicien (dans des groupes, ou en solo comme R3PLYc4N). De l’autre, la pratique de l’écriture de livres. Avec le temps, elles ont développé des points de convergence (la performance, la poésie sonore, musicale, rythmique, les lectures avec des musiciens), même si le livre et la scène restent deux positions mentales et de vie très différentes (qui, à la fois, se nourrissent et se gênent), posant des problèmes d’équilibrisme entre les deux. Depuis toujours, je me dis que cela serait plus simple si je n’avais qu’une seule chose – mais ce n’est pas le cas. Je dois constamment couper les branches multidirectionnelles de mes désirs créatifs pour rester concentré sur une seule chose, ou deux ou trois. Quand je suis scène, je suis heureux, c’est au cœur de ce que je veux faire (rien de mieux que quand tu sens un groupe avec toi et qu’on y va à fond en lien avec un public), mais si j’en fais trop longtemps, j’ai la sensation de négliger un autre type de création « profonde ». Une partie de mon adaptation à cette situation est de créer des formes courtes (mais assemblables entre elles), et non pas des livres-fleuves qui demanderaient des années d’ « enfermement » (ce que j’ai, certes, déjà fait et referai peut-être). Plongée, surface. Plongée, surface. Séquences d’apnée et respiration. Quant à la publication sous forme de livre, oui, elle m’est nécessaire. (Mais seulement de temps en temps, car je ne cherche pas à « surpublier », je veux que chaque livre ait un sens et une nécessité extrême). Pouvoir fixer et laisser derrière soi une de ses peaux, en partage dans le monde, cela permet d’avancer. Si cette fixation et cet abandon en partage n’ont pas lieu, cela reste coincé dans la tête, cela alourdit, gêne pour avancer. Une publication est une libération : c’est fait, cela ne vous appartient plus. Et, ayant par le passé vécu la disparition totale de choses qui m’étaient importantes (années de création par exemple – mais pas seulement), je suis attaché aux traces. Le but est de communiquer avec ses sœurs et frères humains, et de créer toujours plus avant. D’augmenter l’intensité, la sensibilité, quelque chose. J’ai une préférence pour les supports physiques, quand cela est possible. Je dis bien « quand cela est possible », car concernant la musique (et la vidéo), la question du support le plus adapté se pose vraiment aujourd’hui. CD, K7, vinyle, Bandcamp, Youtube ? En revanche, pour l’écrit, j’ai moins d’hésitation, j’ai besoin que le support final soit le livre physique (même si cela peut être en combinaison avec des supports dématérialisés). Je n’ai aucun plaisir à lire des textes de plus de quelques pages sur un écran. Et c’est difficile de rester concentré sur un ordi connecté à Internet. (D’où ma création de textes spécifiques à cet environnement). Pourtant, la situation du livre (des lecteurs de livres) étant ce qu’elle est, on est souvent plus lu sur Internet (mais moins bien). Je me sers d’Internet comme outil et support de travail, comme débouché intermédiaire ou complémentaire. Quand je termine un texte ou une création, en général, je le mets immédiatement sur la toile. En effet, la mise en ligne (qui est une mise en pâture, la mise dans le regard d’un autrui qui au départ s’en fout totalement), m’aide à resserrer les boulons, objectiver ce que je fais en sachant qu’à tout moment, cela va être lu par n’importe qui, en m’imaginant être dans d’autres yeux, d’autres têtes, se voir de l’extérieur. Le côté « combat de chiens », l’endroit sans pitié qu’est Internet, où l’attention est volatile et le brouillage généralisé, aide à monter le niveau de ses textes. Vous m’écrivez : « une somme telle que syn-t.ext n’est pas accessible au lecteur lambda qui ne manquera pas d’être découragé par l’exercice que vous lui demandez, à savoir de se confronter à une forme de texte dont le sens ne pourra lui apparaître qu’à partir d’une lecture personnelle « consciente” ». Je vais peut-être vous faire sourire, mais je ne considère pas que ce que je fais est difficile d’accès ! Je conçois que c’est drôle la scène où le mec croit faire un truc super commercial et personne comprend rien. En tout cas, mon objectif est de parler à tous, à mes sœurs et frères humains. Si ça ne marche pas, si je n’y suis pas arrivé, zut ! (je réessaierai), mais mon objectif est celui-ci. Malgré ce que pourrait laisser entendre notre discussion assez référencée, j’essaie qu’il n’y ait pas besoin de références culturelles et littéraires nécessaires, mis à part d’avoir des oreilles et des yeux, de savoir lire ou entendre la langue française (je suis jaloux des musiciens dont l’instrument n’est pas une langue, j’ai envie de parler aux non-francophones aussi – dans la performance et la poésie sonore cela traverse un peu), et que mes syntextes soient constitués des phrases les plus directes possibles, le plus souvent, que ce soit : *PAF !*. Chaque phrase doit avoir un impact immédiat. Chaque phrase est conçue ou choisie pour avoir un impact maximal. Ce désir, cet effort (de m’adresser à chaque humain, pas à un humain particulièrement cultivé, pas à une élite – j’ai d’ailleurs l’impression (erronée ?) que les gens lisent de moins en moins de livres et sont de moins en moins cultivés), apparaît sans doute plus nettement dans mes performances, et apparaîtra de façon encore plus évidente dans mon livre suivant, À travers tout. Je crois qu’il faut juste savoir désapprendre ou suspendre certaines anciennes habitudes de lecture. Mais pas les nouvelles, basées sur le morcellement, l’immédiateté, le chaos, le multisources, l’hétérogène, où nous avons accès à tout en même temps, de l’insulte illettrée au savoir le plus pointu. Désapprendre le linéaire (le fragmenté est plus naturel). J’adore le linéaire et la répétition par ailleurs, je ne joue pas l’un contre l’autre. Mon test principal est de lire mes textes en face de publics très divers, pas spécialement littéraires, mais des gens de tous âges, intérêts, origines culturelles et sociales. Le mieux, ce sont parfois les plus étrangers à la littérature et à la performance, ils n’ont aucun a priori. J’ai des retours extraordinaires, et pas forcément de la part des personnes que l’on imaginerait. Après, je ne vais pas nier que l’appréhension d’un travail, la réception, demande toujours de faire « la moitié du chemin », l’acte de la lecture est une re-création, une activation, un effort, une réinvention. On n’a rien sans rien. Mais ça vaut le coup, le plaisir est ensuite encore plus grand, si on se prête au jeu on est récompensé au centuple. (Non, ceci n’est pas une pub pour le PMU, mais bien pour la littérature !)

7 – Vous avez cofondé votre propre structure de production (éditions de littérature contemporaine, label musical, organisation d’événements et de projets littéraires collectifs). Quelle en a été la motivation au départ : être indépendant et le rester ? Avoir la main sur la réalisation des ouvrages ? Enclencher une dynamique collective permettant de faire émerger une autre manière de produire de la littérature, etc. ? Parlez-nous des Caméras animales et des projets qui sont les vôtres dans cette structure mais également de vos envies plus personnelles.

J’ai grandi en proximité avec la scène musicale alternative, où le do-it-yourself (faire les choses soi-même) est la règle. J’ai un peu abordé la littérature dans le même esprit punk-hardcore autonome qui m’était naturel. Par ailleurs, plus profondément peut-être, je suis quelqu’un qui construit, d’assez indépendant, volontariste, avec une vision. Et assez peu doué ou intéressé par le réseautage et la dilution. Je vais essayer d’être bref, car il y a beaucoup de couches de sens et d’histoires sous Caméras animales (tout comme pour le « mutantisme »), et je pourrais vous en parler des jours – et il existe déjà nombre d’entretiens à ce sujet. Avec mon frère François Richard, on a fait la constatation en 2003 (donc après déjà une douzaine d’années d’activités littéraires, musicales, politiques) que si on ne faisait pas les choses nous-mêmes, personne ne le ferait pour nous. Constatation : portes fermées, murs, désert. Et ce qui n’était pas fait pour nous, n’était aussi pas fait pour d’autres. Je cite François : « Vertige de constater le nombre de textes (ou plutôt d’auteurs) inouïs que nous connaissions et qui, comme par corrélation, étaient inédits ». À notre modeste échelle, en plus de défendre nos propres travaux, nous avons donc décidé d’encourager, de donner aux autres ce qui nous manquait de ne pas avoir reçu nous-mêmes (en particulier moi ; François avait un autre parcours) : des opportunités d’édition et diffusion (livres, CD), des opportunités de se produire (événements), des opportunités de montrer son travail (blogs collectifs web, liste de discussion, mises en relation et dialogue des uns et des autres), et surtout, des opportunités d’échange et d’entraide, car beaucoup d’entre nous, au sein de cette société, de ce qu’elle favorise et de son fonctionnement, se retrouvent isolés (voire en situation d’anomie). Et cette situation décourageante étouffe dans l’œuf beaucoup de possibles. Caméras animales n’a ainsi pas été tant pensé comme une maison d’édition que comme un mouvement, un état d’esprit : fédérer des cellules germinales de vraie rébellion et de création libre dans un paysage en ruines. Un anticorps sécrété par une maladie. Faire exister ce qui n’existerait pas sinon. François, qui était très moteur, directeur de la structure de 2003 à 2006, s’en est éloigné progressivement à partir de 2007. J’ai continué. Avec le temps, l’artiste hybride Nikola Akileus est devenu le pilier principal à la fois de Caméras animales et du « mutantisme », et un de mes meilleurs amis. Assez récemment, Olivier Warzavska, une tête très originale (écrivain, artiste), s’est joint à notre équipe pour aider sur les maquettes. Le lieu Asile 404 (en particulier, à travers Nora Neko), à Marseille, joue également un rôle grandissant dans la diffusion de Caméras animales et la mise en action du « mutantisme », avec des rendez-vous mélangeant librairie, lectures, performances, musique, projections vidéo, ateliers, discussions, actions, etc. En gros on publie des « originaux ». Souvent des premiers livres ou (en cas de livre collectif) des premières publications (travail de défrichage, repérage). Cette année, on sort AdolescenZ d’Aurélien Marion, et Le Salariat pue de Beurk. Je suis heureux et fier de cela. J’ai d’autres idées de publications derrière. Mais comme on fonctionne en voilure très légère, uniquement grâce aux ventes, on fait un projet l’un après l’autre, pas après pas. C’est lent. Mais ça dure. Il n’y a pas de régularité, chaque publication est un geste particulier. Je ne me sens pas comme un éditeur, plus comme un artiste ou activiste dont un des gestes, parmi d’autres, serait parfois d’éditer. C’est-à-dire de permettre à d’autres choses d’exister dans le monde commun. Quant à mes envies plus personnelles, c’est délicat à exprimer car dans l’immédiat, je fais face à des problèmes directs de survie qui relativisent tout projet artistique ou littéraire. Un de mes thèmes récurrents est l’auto-modification, le changement à soi-même(s). J’ai déjà tout changé dans ma vie plusieurs fois, il n’est pas impossible que ce moment soit à nouveau venu. Un changement de cycle. Et ceci me travaille : je me dis que la plus belle chose que je pourrais apprendre à faire serait de savoir ne pas avoir de projet, d’abandonner tout projet. Mais cela ne me ressemble pas du tout. (Je bouillonne. Et l’action sauve.) Je peux dire en tout cas que je voudrais achever et publier le livre À travers tout, qui est mon travail de ces trois dernières années (qui furent intenses créativement, avec un pic fou en 2015). Il contient toutes sortes de formes et sentiments : des syntextes, des prenssées, des mots-pivots, de la Poésie Corps Musique, des textes pour la performance… Je voudrais réaliser quelques idées du côté l’art poésie-vidéo. J’envisage également la possibilité de me tourner plus vers les scènes de théâtre (créer un « one-man-show » de poésie-performance). Mais là où mon désir est le plus grand est la musique. J’aimerais trouver un(e) musicien(ne) avec qui faire un projet suivi (enregistrements, concerts). Je joue déjà avec Antoine Herran. Le nom de notre duo fut successivement « Mathias Richard & Antoine Herran », puis « Maintenant ! », et finalement aujourd’hui – et définitivement – : « Sexport ». Des enregistrements en sont disponibles sur Youtube, Bandcamp, et bientôt un album, intitulé C’est un temps excitant dans le monde maintenant, sort en K7. Antoine est un musicien d’une très grande justesse, il se passe des miracles quand on joue ensemble. Mais, hélas pour moi, il n’est guère intéressé par un projet suivi, plus par des improvisations occasionnelles. D’ailleurs, j’improvise souvent avec toutes sortes de musiciens. Si je pouvais être tous les jours sur scène, j’en serais très heureux. J’aime me mettre en vibration, et transmettre cette vibration, et que cela devienne une vibration partagée et complètement folle. Ce monde n’a à nous proposer que violence, bêtise, esclavage, une somme d’emmerdements et de malheurs vouée à nous engloutir. Le seul chemin est de créer sa propre lumière, il ne faut pas en attendre de l’extérieur. Mais en ces temps sombres, nous oublions une chose, c’est que notre lumière peut être très forte, aveuglante. Nous pouvons créer des choses d’une nécessité et d’une puissance qui irradient et transforment. L’endroit d’où je vous écris est un clair désastre. Mais j’essaie de ne pas oublier les enthousiasmes et rêves puissants et infinis qui furent simultanés à ma venue à la conscience.

Entretien © Mathias Richard & D-Fiction – Illustrations © DR

(Marseille, janv.-avril 2017)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.