Forgé en trois syllabes de grand chemin, pleines d’échos incorruptibles, le nom d’Albert Londres ne saurait mieux convenir à la probité vivante d’un homme qui entrait dans le Malheur des autres, non en fouinant ou en grattant dans les marges, ni même en voyeur accrédité, mais par la grande porte. Longtemps, l’auteur évoqua pour moi une aura humaniste, une figure tutélaire, un père de la nation, un scientifique, un humanitaire, un voyageur, un docteur Schweitzer des lettres, mais aussi un auteur passé de mode que ses multiples talents auraient cantonné à une postérité sourde et stationnaire. Puis, après des bribes d’émissions, de brefs témoignages et allusions, toujours couverts d’un voile tacite – la renommée de l’auteur supposé incontournable – ses contours se précisèrent. Londres entrait dans la catégorie de ceux dont la vie et l’œuvre font bloc, les mots paraissant la continuité imprimée de quelque buste en marbre du grand homme. Avant d’en avoir lu une ligne, je m’étais fait une idée assez précise du pourfendeur, de sa colère appliquée – j’allais dire sobre, mais Londres ne s’interdit pas le débordement, le coup de poing sur la table et la table renversée – ; seulement, il garde une tonalité de rapport officiel pour taper dur. Car Albert Londres s’attaquait à des fléaux, des détresses organisées, des misères décrétées, brevetées. Le reporter affrontait cette chose dont le mot, de nos jours, a fini de signifier – dans une, peut-être deux décades, il tombera du dictionnaire – : l’injustice. Mais ce dénonciateur d’aberrations officielles se doublait d’un véritable écrivain. Rien de mieux qu’Albert Londres pour remettre les compteurs à zéro dans ce continuum inébranlable qu’est la banalisation de l’immonde. Il sait ruer, alors, à sa manière d’homme en habit, missionné par son journal et surtout par un inflexible sens de l’honneur.

Que vient faire, un siècle après entre les mains du lecteur, un expert des turpitudes des années 1920, ou pour le dire mieux, un véritable truffier de la saleté humaine ? Que les phobiques des moralistes se rassurent ; nous sommes, en compagnie d’Albert Londres beaucoup trop au ras de la catastrophe, pour que l’auteur ait seulement le luxe de s’accoutrer en donneur de leçons. Plus simplement et efficacement, moins thématiquement, l’auteur tombe à point nommé lorsque, fatigué des styles et surtout de leur absence, le lecteur s’en remet à l’étage discret des bibliothèques où les écrits de Londres patientent à l’écart des embouteillages. En guise de journaliste, voilà un écrivain bien corsé. On dira que sa matière, celle des preux, des défenseurs de la veuve et de l’orphelin, lève à elle seule des flammes de dix mètres, la hauteur de celles que Londres vit coiffer Notre-Dame de Reims bombardée par l’Allemand. Mais encore faut-il aborder ces sujets avec un feu, lui, tout personnel, et Albert Londres se révéla, dès avant ce reportage rémois qui le lança sur le devant de la scène journalistique, un cas assez unique de poète de la catastrophe. Autre écueil que le détracteur ne manquera pas de pointer : les facilités pathétiques de l’indignation. Sinon que l’indignation, en sa fureur si porteuse, ne gronde jamais si bien que portée par la peine, un fond de peine spéciale, proprement singulière et unique, où les mots dans les lignes ressemblent aux dents serrées. Or, l’écriture d’Albert Londres possède au plus haut point cette coupe nette et spontanée d’une langue très inséparable de son cœur. Un étranglement, une émotion du type de l’étranglement quand le bouleversement n’est pas loin, anime l’écriture de Londres en un flot continu. Cette voix dans les mots, qui empoigne, met dans ses inflexions une strate de revendication qui échappe à son sujet en le débordant, en l’enveloppant d’une chaleur où les causes claires et précises, bien délimitées, ne rendent plus compte de grand-chose. Il y va d’un bouleversement suprême qui l’emporte sur la somme et l’articulation des faits. C’est ici que le journaliste Albert Londres œuvre en très grand poète, en se tenant au langage concis de la dépêche, en la grevant juste ce qu’il faut pour lui donner son cinglant et sa fraîcheur inimitable.

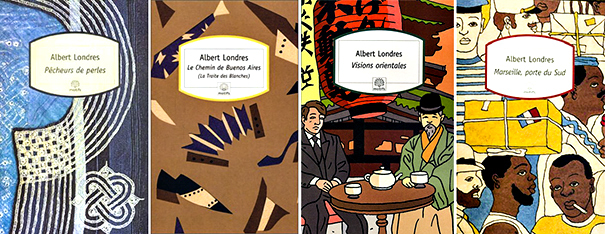

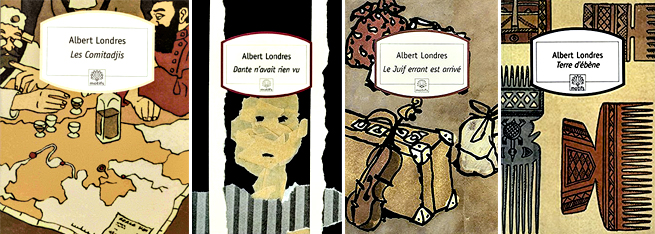

Pour saluer cette course à l’honneur que furent les missions et reportages de Londres, il suffit de noter que personne n’aura réussi à lui trouer la peau. L’intrépide collectionneur de bourbiers où il ne fait pas bon s’enliser, Londres étant d’ailleurs dérivé de la forme altérée de loundrès signifiant « endroit humide et marécageux », mettait un calme suicidaire, un aplomb de gentilhomme à y évoluer jusqu’au cou. Il aura fallu un bateau en flammes suivi des requins du golfe d’Aden pour mettre un terme à un procès-verbal que rien ne semblait devoir contenir. Albert Londres ne donnait pas dans la petite spécialité, au point que les crimes d’état paraissent avoir été sa passion : Guerre mondiale, boucherie coloniale, bagne à Cayenne, asiles-pandémonium, traite des blanches en Argentine, antisémitisme larvaire et européen, je n’ai pas tout lu – loin de là – mais l’album des crimes à grande échelle y paraît exhaustif. Quant au degré d’engagement de l’auteur, je sais, entre autres hauts-faits, qu’Albert Londres, a obtenu la réhabilitation d’Eugène Dieudonné, bagnard pour rien, si tant est que les autres l’eussent été pour quelque chose.

Entre deux reportages, enquêtes ou chroniques sur la façon dont vivent les Chinois et les Japonais, avant de revenir vers eux quand ils s’entretueront, Albert Londres donne l’idée d’une nouvelle espèce humaine. Moustachu et bien mis, homme de lettres, il paraît doté d’un appareil physiologique le propulsant aux quatre coins de l’ignominie, sans rien pouvoir y faire ou presque, mais en prenant acte, pour plus tard ou pour quelque prétoire de l’Absolu où les dossiers, en attente d’être traités, s’entassent. Un pouvoir étrange, surhumain, d’infatigable ponction de l’abject, anime cet homme dont le palmarès, dans l’ordre de l’horreur débusquée et poussée à toutes forces, (et faute de pouvoir l’y hisser sans délai à la table des juges), ressemble à une collection du pire : l’exaction de masse et le crime contre l’humanité. Albert Londres, vu de notre époque, pourrait passer pour un noble guerrier et un grand cœur. Cela, qui est probable, serait déjà beau. Mais l’artiste Albert Londres enflamme à la hausse la magnificence de ses combats perdus. En l’occurrence, ses phrases courtes, de dépêche et de compte-rendu, pourraient déjà à elles seules nous suffire. Une distinction trouve là sa cadence. Elle assène sans gifler, elle observe et consigne avec des patiences de géomètre. Mais cette concision n’est pas tout ; elle prend son ampleur dans l’excès, l’outrance de ce qui a été donné à voir à l’enquêteur et qui retentit dans son verbe dans une sorte d’envol froid au délire. Les exemples abondent, ils s’enchaînent, et leurs enchères constituent un reportage sans pareil sur la jouissance d’état, sadisme impersonnel dont les plaisirs reposent sur la souffrance à faire endurer, et sur le malheur à entretenir, sous des prétextes inabordables par l’ironie humaine. Je ne prendrai que deux épisodes, deux volets, deux tranches de saga.

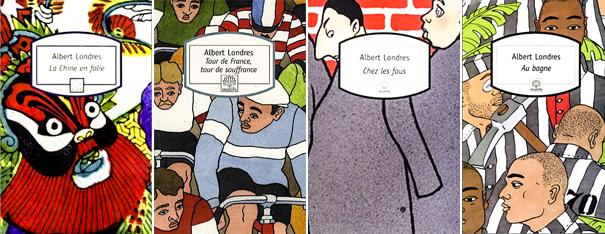

La première correspond à un titre de chapitre : « Le repas des furies », que par distorsion ou orthopédie mémorielle j’avais jusqu’alors rebaptisé « Le Jour des macaronis ». Albert Londres débarque, au sens strict, chez les fous où l’une des sœurs ou le médecin-chef lui fait la visite. Les conditions d’internement bestiales, l’abandon sophistiqué dont les patients font l’objet, forment un ensemble sans âge et sans territoire ; les pages concernées paraissent détachées d’un grimoire médiéval où un esprit malade aurait inventé une ère des sévices et l’exercice millimétré du mauvais traitement. L’Asile, tel qu’Albert Londres l’infiltre, outre les internés, compte un mobilier pâle et leurs habituels fétus médicaux en blouse blanche, mais la saisie d’ensemble inaugure un type de lieu abusivement qualifié d’endroit où l’on soigne. Il s’agit d’une fabrique à damnés, et Albert Londres n’a pas à forcer le trait pour le faire attester. L’heure du repas, donc, plaisamment nommé « le jour des macaroni » par l’officiante ou gardienne en chef des repas, ou DU macaroni, dans une acception curieuse du macaroni personnifié dont la note manquait vraiment à l’édifice, sonne l’heure de la révélation explosive. Oui, les damnées, celles du pavillon des femmes, contenues derrière une porte comme un raz-de-marée sur la digue, à l’ouverture des portes par l’équipe des sœurs, (sont-elles trois ? Dans mon souvenir, je crains qu’elles ne soient deux, à se préparer physiquement, mentalement, à l’incroyable corrida) ; se montent les unes sur les autres quand le barrage cède. Les images et les scènes s’enchaînent et se recouvrent. Ce qui pourrait n’être qu’une scène rabelaisienne un peu forte, hideuse et gluante, devient en quelques lignes, quelques images de poussée frénétique, une nef des fous cannibale, dont l’acmé immédiate et filée donne le sentiment que les femmes se dévorent les unes les autres par PÂTES INTERPOSÉES.

L’autre épisode concerne l’enquête relatée dans « Au bagne ». Après « Chez les fous », je ne doutais pas un instant que l’exploration de Cayenne, Saint-Laurent du Maroni ou des « Îles du Salut » n’atomise le compteur à cauchemars. Ma lecture a beau être récente encore, les différentes étapes de l’état des lieux, telles que je peux m’en souvenir, relèvent d’une projection dans le pur interdit, de l’inconcevable implacable, reconnaissable sans faute à la maille massacreuse de la réalité. Il y est question, notamment, du « doublage » dont je ne savais rien. Quand un bagnard prenait entre 5 et 7 années de travaux forcés, il devait, une fois sa peine effectuée, passer le même temps en Guyane, sans appui, logement ni revenu, à moins, et à quelles conditions, de prendre à un autre une place d’esclave chèrement payée de toutes les manières. Une peine de plus de 7 ans signifiait la perpétuité. Ainsi, le bagne commençait à la libération. Les faits, ici, basculent, non dans l’outrance et le sidérant, mais dans le genre fantastique ; le fantastique et le surnaturel pénitentiaire. Un cran plus loin et l’on ranime les morts pour punir les coupables en cercueil. L’effet bourdonnant, à la lecture, du sort des bagnards, la réduction à rien du domaine de l’espoir, entrouvre les portes d’un monde où le maléfice ambiant encage toute la région tout en excluant l’imagination d’un ailleurs. Cayenne devient un cadavre d’atmosphère où grouillent les bagnards. Abandon, décrépitude, et chose folle entre toutes, le monde de ces hommes ne bouge plus que selon ce principe cardinal : la mauvaise nouvelle. On me dira : comment ? À l’infime recrudescence des espoirs minimes. Ils renaissent à partir de rien et moins que rien, et tous périssent.

Le fond du bagne, plus improbable qu’une fantaisie de science-fiction, sinon que Londres y est allé, que le lecteur l’y a suivi aux confins de l’irréel, est un îlot des bien-nommées « Îles du Salut ». Sur place vit encore le survivant de toutes les souffrances. Les mots et la carne de ce héros de l’enfer sont donnés à sentir aussi nettement que le froid qui approche. Le bagnard de légende avec quelques autres fantômes placés là en récompense ou en châtiment, – les deux termes s’équivalent soudain dans le récit, tant les hommes encore en vie sont des masses rebroyées, les spectres d’eux-mêmes –, raconte au journaliste le bruit des craquements d’os, entendu sur la rive, depuis les rochers, quand tel bagnard se jette aux requins. Albert Londres y pensera-t-il au dernier moment, lorsqu’il basculera par-dessus bord, lors du naufrage du paquebot Georges Philippar, dans le golfe d’Aden, dans la nuit du 15 ou 16 mai 1932 ?

Texte © Nicolas Rozier – Illustrations © DR

Un garçon impressionnable est une série de critiques artistiques et littéraires.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.