Robert Smith a 65 ans. Chanteur et guitariste de Cure, il est marié depuis 1989 à sa petite amie de toujours, rencontrée lorsqu’ils étaient au lycée. Ils n’ont pas d’enfant. Bien que le danger de l’extrapolation existe, la mise en exergue de ces éléments biographiques pourrait néanmoins être susceptible de porter les limites et la singularité d’une oeuvre bouclée, pour l’essentiel, à la jonction des deux siècles.

Endsong, jouée sur chaque date d’une tournée entamée à l’automne 2022, figurera sur Songs of a lost world, nouvel album de Cure attendu depuis 2008. Endsong est une pièce de dix minutes construite autour d’une batterie lourde et tribale, de nappes synthétiques imposantes, des notes grêles et spatiales qui sont une marque du guitariste. Le chant n’intervient pas avant la sixième minute. L’emphase n’est jamais loin, tenue en respect, comme souvent dans les morceaux emblématiques de Cure, par quelque chose – ayant à voir avec l’absolu du sentiment adolescent – qui désarme. Il est vraisemblable que ce morceau, qui devrait clôturer Songs of a lost world, constitue le point final de leur discographie.

Entre 1979 et 1989, à raison presque d’un album par an, The Cure aura développé un univers devenu terre de pèlerinage. La succès massif et la canonisation auront fait oublier la richesse et l’originalité du corpus pré-1990 (auquel il convient d’inclure l’inégal Wild Mood Swings, de 1996, ultime disque ouvert à l’inattendu). Après Bloodflowers en 2000, marqué d’admirables réminiscences, et The Cure en 2004, frustrant mais digne, 4:13 Dream, en 2008, sera le premier album de compositions originales dépourvu de substance. Quasiment rien à sauver. Robert Smith, à ce moment, a 49 ans. C’est un homme qui a enregistré plusieurs disques fondamentaux, expérimenté le triomphe planétaire, et tenu à distance les dérives du star system avec une habileté faite de candeur et de roublardise. À compter de 4:13 Dream, Robert Smith devient une sorte de Bob Dylan post-punk, le Zimmerman errant de la période 1977/1990, sans le côté indéchiffrable propre à l’auteur de Like a Rolling Stone, et dont on continuerait d’attendre le Time out of Mind, enregistré par Zimmerman à l’âge de 56 ans : la réinscription féconde dans une temporalité double – la sienne, singulière, et celle des composants métaphysiques du présent (mais Dylan est américain, juif, divorcé, père de plusieurs enfants, vient du blues et de la folk-music).

La quarantaine passée, Robert Smith n’aura eu de cesse de répéter que The Cure n’était plus toute sa vie. Que d’autre choses comptaient désormais davantage. À compter de 2008, Smith semblera souvent incarner ce qu’il avait régulièrement clamé ne pas vouloir devenir : le meneur très professionnel d’un tribute band à son propre groupe. Près de 200 shows, sur tous les continents, albums réédités et rejoués en intégralité, tournées des festivals, sets de quatre heures où tous les hits sont empilés.

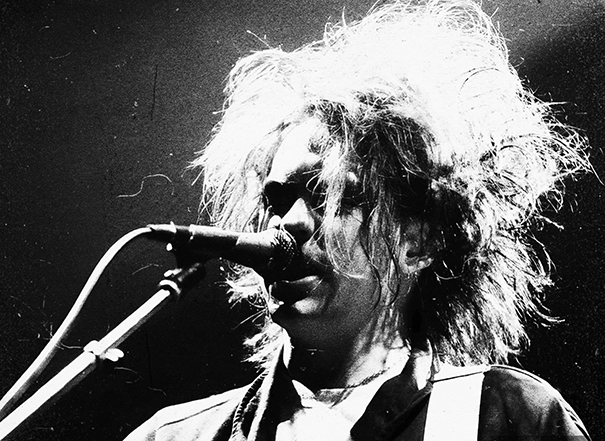

Un soir de novembre 2022, à Nantes, je me tiens dans la fosse à dix mètres de Cure. Pour la vingtième fois depuis 1987. Huit mille personnes acclament le chanteur. Elles seront seize mille à Paris la semaine suivante, trente cinq mille à Los Angeles six mois plus tard. La voix de Robert Smith demeure juvénile, presque inchangée. Il semble ravi de s’amuser autant, comme surpris que cette histoire, pourtant chargée en substances et en dépressions, ait finalement si bien tourné. À sa gauche, Simon Gallup, bassiste du groupe depuis 1980. Les deux hommes s’étaient battus à coups de poings pour clore la tournée Pornography en 1982. Le groupe joue depuis quatre-vingt dix minutes. Le son est brutal, ample. La setlist a été ramenée à des proportions plus équilibrées. Chaque morceau, dès lors, s’inscrit à l’intérieur d’une narration redevenue cohérente. Alternant classiques, raretés, et titres du futur album, le set principal – avant l’orgie des rappels – est proche du sans-faute. Combien de fois Robert Smith a-t-il chanté Pictures of you ? Et Lovesong ? Et From the edge of a deep green sea ? Trois chansons d’amour à la tonalité radicalement distincte. À quoi faut-il attribuer que la voix résonne avec la même sincérité que trente ans plus tôt ?

Peut-être faut-il revenir à l’extrapolation. Celle par laquelle s’ouvre ce texte. Là où chez d’autres, les mots sont adressés à une figure abstraite, ces trois morceaux sont ici adressés à la même personne. Une personne dont Smith partage la vie depuis l’adolescence. Ce qui résonne avec une telle sincérité dans sa voix tient peut-être de la gratitude. Et de l’effroi. Celui – explicite dans nombre de ses chansons, des plus solaires aux plus désolées – de la perte. Perspective duale, en réalité : perte d’une présence, et perte d’une intensité. Intensité avec laquelle un être se souvient qu’une présence aura donné corps à la joie, à la tristesse, à la colère, à l’endurance, ou à l’émerveillement.

Le sujet de Smith, et rien ne dit qu’il ne se soit pas imposé à lui, aura ainsi été le combat contre la perte. Combat, qui, comme toute lutte menée contre l’inexorable, s’érige en impasse lorsque s’estompe l’illusion qu’une fois la lutte cessée, le combattant mourra. Impasse dont la sortie, si tant est que celle-ci apparaisse comme une nécessité, engage une redéfinition des termes. Un désaxage par rapport au langage originel. Une série de remixes confiée à Autechre ? Faith, de 1981, réarticulé en mode drone avec Kali Malone ? Un relecture du double Kiss me façon folk islandais avec Bjork ? Tout autre chose, quoi qu’il en soit, que les huitièmes couteaux avec lesquels le chanteur choisit parfois de collaborer, sans le moindre enjeu. Le rapport à la perspective de la perte. C’est par cela, peut-être, que l’art de Smith aura bloqué à l’adolescence. Que ses chansons, à la charge existentielle parfois saisissante, seront néanmoins demeurées circonscrites au périmètre du toujours/jamais. Un périmètre que Smith aura longtemps étendu, investissant chaque recoin de sa prison avec une urgence schizophrénique, passant les murs à tous les tons de l’absolu, ouvrant des brèches aux acides et à l’hélium avant de s’abandonner à la désillusion, furieuse ou spleenétique, et donnant vie, par ce processus, à une oeuvre sans équivalent. Fréquemment poignante. Dans laquelle les dix minutes de Endsong ne s’inscrivent pas sans justesse.

Sur une vidéo captée lors d’un concert à Stockholm en 2022, alors que les claviers ont entamé les premières mesures d’une ballade jusqu’alors inédite, on peut voir le bassiste passer affectueusement la main sur le dos de Robert Smith, tourné face à la batterie. Un geste que l’on devine de réconfort, tant il n’est pas rare que le chanteur, à mesure que passent les années, et que des proches disparaissent, se laisse gagner par les larmes. Il reste dos au public, une minute encore, puis se tourne vers le micro. La chanson s’appelle And nothing is forever.

Texte © Olivier Benyahya – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.