Le recueil de nouvelles, intitulé L’Aleph, contient 2 exergues :

Ô Dieu, je pourrais être enfermé dans une coquille de noix, et me considérer comme un roi de l’espace infini. (Shakespeare, Hamlet)

Ils nous enseignent que l’éternité est le permanent du temps présent (éternel présent), un « Nunc-stans » (comme les universités le nomment), mais que ni elles, ni personne d’autre ne comprend, pas plus qu’elles ne comprennent la signification d’un « Hic-stans », l’éternelle immensité du lieu présent (éternité du lieu). (Hobbes, Léviathan)

Voulant rendre un hommage à son amie Béatrix, décédée, l’auteur (Dante), se rend dans sa maison où vit son cousin germain Carlos Argentino Daneri qui s’avère être un versificateur terrible. Il prétend avoir écrit d’extraordinaires poèmes que Borges critique :

Ces idées me parurent si ineptes, son exposé si pompeux et si vain que j’établis immédiatement un rapport entre eux et la littérature.

Borges dira en 1975, dans une interview au Figaro :

J’aimerais me consacrer encore à la littérature parce qu’elle me semble avoir épuisé toutes les erreurs que peut commettre un écrivain et je crois que c’est la seule manière de parvenir à l’écriture.

Béatrice (Béatrix) traverse les ouvrages de Dante, bien qu’il ne l’ait rencontrée que deux fois. Une première fois, quand elle avait neuf ans. Leur seconde rencontre eut lieu à 18 ans, 9 ans plus tard, le 9e jour du mois. Le chiffre 9 est un chiffre qui symbolise la Perfection. Le 9 est le dernier chiffre avant le recommencement, le renouveau, le « neuf ».

Carlos Argentino Daneri est l’anagramme de Dante, que Borges admire : Dan te Alghi eri. Borges et Daneri ne forment-ils pas une même personne ? La Divine Comédie (commencée en 1306) retrace le voyage initiatique de Dante à travers les neuf cercles de l’Enfer, puis les sept gradins de la montagne du Purgatoire, pour s’élever dans les neuf sphères du Paradis. Virgile lui servira de guide jusqu’à la porte du Paradis. C’est Béatrice Portinari qui prendra le relais jusqu’à l’Empyrée. Puis, saint Bernard le conduira au cœur de la Rose céleste jusqu’à la vision suprême.

La nouvelle, à proprement parler « L’Aleph », est représentative du style de Borges pour le foisonnement des références. Impressionnante par la densité du texte, son contenu et son contenant. La lettre Aleph est la première lettre de l’alphabet hébreu qui signifie, à la fois, l’étincelle (celle qui donne la vie) et l’éternité. Le second Aleph, auquel l’auteur sera confronté, est contenu dans un pilier d’une mosquée du Caire.

Le temps est un point infinitésimal, un point non mesurable. Le temps n’est pas une durée, c’est un point de l’espace, ce qu’il décrira dans la « Nouvelle réfutation du temps » [1] : un souvenir au coin d’une rue d’un endroit où il était déjà passé, mêmes sensations, mêmes odeurs, un endroit pour lui qui est exactement le même, comme si rien ne s’était passé entretemps. Un point de rencontre, donc, qui efface le temps comme si ce temps n’avait jamais existé (« Pierre Ménard, auteur du Quichotte »).

Or, dans la nouvelle « L’Aleph », il est question de deux temps bien différents : celui de l’auteur contenu dans la lettre hébraïque l’Aleph – un point – qui serait lui-même contenu dans une particule, sorte d’apnée, de point incommensurablement petit, entre une expiration et une inspiration, mais contenu en soi. Et l’autre temps, celui des mégalithes, des cathédrales, des églises ou des mosquées, des pierres desquelles bruissent les résonances de l’infini cosmique. On retrouve ces deux temps dans de nombreuses nouvelles de Borges. Deux temps qui se juxtaposent et s’absorbent (« Tlön, Uqbar, Orbis Tertius » ou « Pierre Ménard »), qui s’inversent (« L’Immortel »), qui se désagrègent (« Nouvelle réfutation du temps »), ou qui se multiplient (« Aben Hakam el Bokhari mort dans son labyrinthe », ou « Le Jardin aux sentiers qui bifurquent ») ou qui s’opposent, mais se complètent d’une nouvelle à l’autre. Par exemple, la nouvelle « Le Zahir », versus « L’Aleph ». Voici ce que nous en dit Borges dans Le Livre de sable :

Je veux ajouter deux remarques : l’une, sur la nature de l’Aleph ; l’autre sur son nom. Ce dernier, comme on le sait, est celui de la première lettre de l’alphabet de la langue sacrée. Son application à mon histoire ne me paraît pas fortuite. Pour la Cabale, cette lettre signifie le En Soph, la divinité illimitée et pure ; on dit aussi qu’elle a la forme d’un homme qui montre le ciel et la terre, afin d’indiquer que le monde inférieur est le miroir et la carte du supérieur ; pour la Mengenlehre (cf. théorie des ensembles), c’est le symbole des nombres transfinis, dans lesquels le tout n’est pas plus grand que l’une des parties. […] Je pense pour incroyable que cela paraisse, je crois qu’il y a (ou qu’il y eut) un autre Aleph, je pense que l’Aleph de la rue Garay était un faux Aleph […] Les fidèles qui accourent à la mosquée Amr au Caire savent bien que l’univers est à l’intérieur d’une des colonnes de pierre qui entourent la place centrale. Nul évidemment ne peut le voir, mais ceux qui approchent leur oreille déclarent percevoir, peu après, sa mémoire affairée […] Cet Aleph existe-t-il au cœur d’une pierre ? L’ai-je vu quand j’ai vu toutes les choses et l’ai-je oublié ? Notre esprit est poreux en face de l’oubli : moi-même je suis en train d’altérer et d’oublier, sous la tragique érosion des années, les traits de Béatrix.

Ce second Aleph, Borges l’a rencontré dans la Mosquée d’Amr ibn al-As, la première construite sur le sol africain, portant le nom du général qui conquit l’Égypte et y introduisit l’Islam à la fin du 7e siècle. Toutefois, ses colonnes proviennent de différents temples de religions pré-islamiques. Datant du 7e siècle, d’un caractère modeste, elle est située dans le quartier historique du Caire.

Borges remet en question sa propre vision de l’Aleph. Elle est partielle, liée à sa propre mémoire, sa propre personnalité. L’Aleph, pense-t-il, disparaîtra avec lui, ainsi que toute œuvre ou révélation personnelle, comme Le Livre de sable. En revanche, un Aleph beaucoup plus proche de l’infini absolu est contenu dans une simple colonne de pierre, vestige de l’humanité.

Daneri propose à Borges d’entrer en contact avec l’Aleph et l’invite à descendre dans la cave, une simple cave qui contient, dit-il, des sacs vides, des enveloppes vidées de leurs âmes, des bouteilles et une malle. Borges nous suggère, là encore, des objets improbables. Pourquoi des sacs vides ? Sans doute des enveloppes vidées de leurs âmes errantes dans « L’Aleph ». Pourquoi des bouteilles ? Peut-être une référence à la sybille de Cumes ou de Delphes, une des douze sybilles, celle désirée par les dieux, qui vécut mille ans (sept siècles selon Jean-Charles Pichon et les sept siècles de la naissance de Tlön). Le poète Ovide raconte dans ses Métamorphoses qu’Apollon lui offrit de réaliser son vœu le plus cher en échange de ses faveurs. Elle lui demanda autant d’années de vie que sa main contenait de grains de sable, mais elle n’avait pas formulé son vœu de manière à conserver la beauté et la jeunesse de ses vingt ans. Apollon l’exauça à la lettre, changeant ainsi le souhait en malédiction. Elle se mit à vieillir progressivement au fur et à mesure de son interminable existence, jusqu’à demeurer toute recroquevillée dans une bouteille suspendue au plafond de sa cave. Aux enfants qui lui demandaient ce qu’elle désirait, elle répondait : « Je veux mourir » (cf. « L’Immortel »). Cette métaphore nous indique le retour du mythe vers le néant, l’inversion du temps. Cette référence renverrait à L’Énéide de Virgile (Chant 6), qui relate la rencontre d’Énée, conduit par la sybille dans les Enfers, avec Anchise, son père, qui le confrontera au passé et à l’avenir :

Au commencement le ciel et les terres et les plaines liquides, ainsi que le globe lumineux de la lune et les feux de Titan sont nourris par un souffle intérieur ; diffus dans leurs membres, l’esprit mêlé à cette matière puissante en meut toute la masse.

Mais la malle est absente. Peut-être est-elle dans l’Aleph ? Supposons que cette malle est la malle de Fernando Pessoa emplie de manuscrits écrits par les 72 hétéronymes de l’auteur, ou peut-être l’Aleph même, contenant l’éternité du narrateur ? Il s’agit de l’Aleph, le point d’où naissent et disparaissent tous les fleuves. Un point qui ne serait pas un centre, mais tous les centres d’un espace infini, auquel nous aurions accès. Pour dépeindre l’Aleph, Borges écrit dans sa nouvelle :

Je fermai les yeux, les ouvris. Alors je vis l’Aleph. […] J’en arrive maintenant au point essentiel, ineffable de mon récit ; ici commence mon désespoir d’écrivain. Tout langage est un alphabet de symboles dont l’exercice suppose un passé que les interlocuteurs partagent ; comment transmettre aux autres l’Aleph infini que ma craintive mémoire embrasse à peine ? Les mystiques, dans une situation analogue, prodiguent les emblèmes : pour exprimer la divinité, un Perse parle d’un oiseau qui en une certaine façon est tous les oiseaux (cf. Simorgh) ; d’une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. (cf. Alanus ab Insulis) ; Ézéchiel d’un ange à quatre visages qui se dirige en même temps vers l’Orient et l’Occident, le Nord et la Sud (cf. la « Boussole »). […] Par ailleurs le problème central est insoluble : l’énumération, même partielle, d’un ensemble infini. En cet instant gigantesque, j’ai vu des millions d’actes délectables ou atroces ; aucun ne m’étonna autant que le fait que tous occupaient le même point, sans superposition et sans transparence (cf. Helena Blavatsky). Ce que virent mes yeux fut simultané : ce que je transcrirai, successif, car c’est ainsi qu’est le langage.

Suit alors une longue énumération (avec de multiples références) avant la conclusion :

[…] je vis […] la circulation de mon sang obscur, l’engrenage de l’amour et la transformation de la mort, je vis l’Aleph, sous tous les angles, je vis sur l’Aleph la terre, et sur la terre de nouveau l’Aleph et sur l’Aleph la terre, je vis mon visage et mes viscères, je vis ton visage (cf. le lecteur), j’eus le vertige et je pleurai, car mes yeux avaient vu cet objet secret et conjectural, dont les hommes usurpent le nom, mais qu’aucun homme n’a regardé : l’inconcevable univers.

Borges couvre le grand œuvre de Carlos Argentino Daneri, mais au lieu de saucissonner l’ensemble dans une compilation improbable, il le rassemble dans une vision universelle, instantanée et simultanée, hic et nunc (cf. Hobbes), d’un absolu infini contenu en un seul point, situé en lui-même.

Texte © Jean-Christophe Pichon – Illustrations © DR (Une précédente version de cette étude a fait l’objet d’une publication dans Historia Occultae, n° 9, mai 2018).

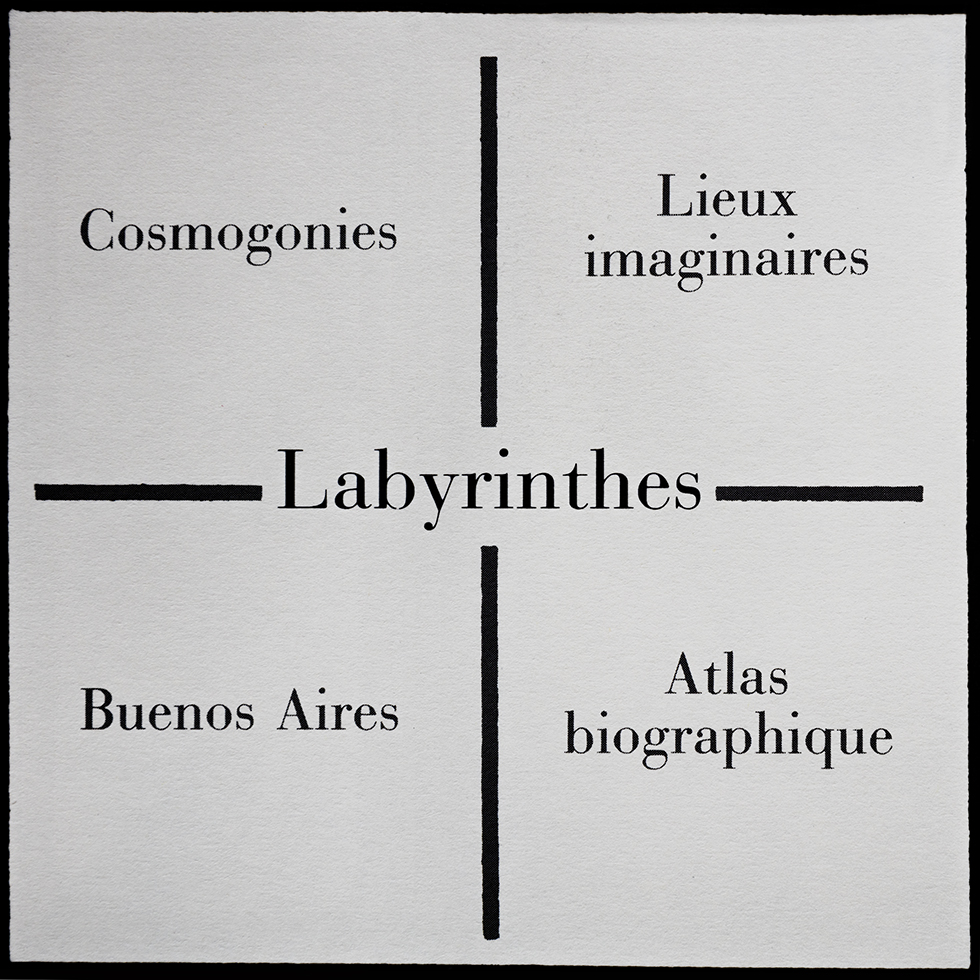

Fiction Borges est une série sur les mythologies fictionnelles en 8 épisodes.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Borges, « Nouvelle réfutation du temps » in Enquêtes (trad. 1957).