ÉRIC MARTY s’entretient avec CAROLINE HOCTAN à l’occasion de la parution de FRÉDÉRIC (Le Seuil, 2025) :

1 – Éric, on ne te présente plus, ou presque plus ;-), mais on rappelle que, outre ton œuvre d’essayiste et d’historien des idées, tu publies aussi des textes de création, ce qu’aujourd’hui, on n’ose plus appeler « roman » tant le romanesque s’étale un peu partout sous la forme de romances et autres storytelling préformatés. Mais ton nouveau roman n’est justement pas n’importe lequel : c’est un roman que l’on peut d’ores et déjà appréhender comme un appel au « désir »… du roman ! : ce désir du texte – à la manière dont Barthes parlait du « plaisir du texte » – ce désir de la « vraie vie », ce désir de l’Autre, tous ces désirs qui reviennent simplement à ce « désir d’être », sinon à ce « désir d’être soi », à savoir hors des normes et des conditionnements. Ce « désir d’être » semble tisser le fil rouge de ton œuvre depuis ton premier roman, en opposition à la fiction contemporaine, où l’on assiste à une surenchère d’affirmations identitaires bruyantes – un paradoxe, puisque ces existences revendiquées à cor et à cri restent enfermées dans le cadre que le système leur impose… Peux-tu revenir sur la motivation profonde qui a fait surgir ce nouveau roman ? Comment s’inscrit-il dans ton œuvre fictionnelle ? Que te permet-il d’exprimer, de faire ressentir, que tu ne pourrais faire autrement passer ? À tes yeux, le roman rend-t-il mieux compte du réel – en fait, de la « vérité » intime – qui échappe tant au discours du « savoir » ? Le roman reste-t-il, pour toi, le seul genre, non pas à décrire ni à transformer le monde, mais à nous permettre de nous y « connecter » pour embrasser la vie qu’il offre, et donc à nous donner ce désir de la vivre pleinement ? N’est-ce pas un paradoxe de penser que le roman serait une certaine forme de praxis ?

Si écrire est réel, si c’est une pratique qui ne relève ni d’un simple divertissement, ni d’une simple activité professionnelle, mais une pratique qui serait aussi indéterminée que la vie, alors je ne comprends pas pourquoi les écrivains n’en font pas une pratique totale qui déploie tous les genres possibles : récit, essai, poésie, théâtre, graffiti, correspondances… La seule excuse pourrait être l’absence d’opportunité, les circonstances, une vie trop courte, mais sûrement pas l’idée qu’on serait « romancier », « essayiste », « poète », « dramaturge »… Chacun de ces mots sonne mal pour moi ; ils semblent n’être que le reflet d’un certain ordre, un certain classement social, que la société instaure et dont elle est la bénéficiaire dans sa gestion de la production culturelle. Ces mots « romancier », « poète », résonnent comme des mots faibles, fades, comme les miroirs d’une faiblesse, d’un déficit de vie, mais aussi d’une relation étrange à l’écriture, d’un conformisme, d’une platitude, et pour reprendre le mot que tu as employé, d’un manque de désir. Il y a dans l’écriture, une « rage d’expression », pour reprendre l’extraordinaire formule de Francis Ponge, qui engage à lui donner toutes les formes, tous les agencements, tous les genres possibles au moins virtuellement puisque, à l’exception de quelques-uns, comme Hugo par exemple, il est peu d’écrivains qui ont rempli le programme – donc virtuel – que j’imagine pour moi-même. Et d’une certaine manière, il y a, parmi les écrivains qui se sont contentés de ne pratiquer qu’une seule forme d’écriture, comme Ponge par exemple, le pressentiment ou la sensation que pour lui écrire, malgré cela, était bien réel, tant la forme « poème » a pris chez lui des extensions inattendues.

Il me semble que dans mon cas – et pardon de m’identifier à tant de grands noms – le fait de publier des fictions, de la poésie, des essais, relève bien de cette exigence de réel qu’est le fait d’écrire, relève de cette pression dans ma vie, dans le temps quotidien de la vie, de l’écriture, sans cesse à gribouiller, à esquisser des plans, à noter, à concevoir des situations, et des arguments (au deux sens du terme : l’argument d’une intrigue ou d’un raisonnement), à inventer des formules, à avoir des « visions »… Écrire, c’est obéir à cette agitation, à ces remous, à ces tourbillons auquel le langage ne cesse de nous soumettre, et qui cherchent précisément une forme pour perdurer. Le poème ? Le récit? L’essai ? Parfois les deux ou les trois à la fois. L’une des origines du Sexe des Modernes (2021), par exemple, vient d’une scène très précise de mon roman La Fille (2015) : dans ce village de paumés (Landon) où vit l’héroïne Claudie – qui est en fait un garçon – celle-ci fait, dans le clair-obscur d’une auberge pourrie, une sorte de strip-tease au terme duquel chacun des spectateurs – ivrognes, hommes perdus, vieillards, ainsi que le narrateur lui-même – va tenter d’apercevoir son sexe, dans une dernière image, et à défaut peut-être d’y réussir, vont obtenir au moins ce qu’il faut à ces habitants de Landon : « l’apparence d’une femme » (Cf. 1ère partie, « Chap IV : Nu »). Mais évidemment, La Fille et Le Sexe des Modernes sont deux objets bien différents, au moins dans leur apparence respective. S’il y a du romanesque dans l’essai et réciproquement du « discours » dans le roman, ils s’écartent l’un de l’autre de manière brutale dans le jeu même de l’écriture. Si le locuteur de l’essai – celui qui explique et argumente – n’a rien à cacher, et au contraire s’emploie à en dire le plus possible, à ne rien laisser dans l’ombre au prix d’innombrables notes de bas de page qui visent à saturer l’exposition de l’objet, le narrateur, au contraire, vise – et parfois malgré lui, car tout n’est pas contrôlé dans une narration – à retenir, à différer, voire à passer sous silence certaines informations… Bref, si locuteur de l’essai s’emploie à dire et parfois (souvent) à médire, le narrateur du roman, lui, s’emploie, selon un néologisme de Lacan, à mi-dire… à dire les choses à moitié, en les murmurant, en les éclipsant, en retenant bon nombre d’informations. Et en ce sens alors, si l’on suit Lacan, mais pas seulement lui, le narrateur se rapproche alors plus de ce qu’on pourrait appeler la « vérité », si celle-ci, ne relève pas du savoir, encore moins du savoir constitué en discours, mais – on le sait tous – de ce qui silencieusement dérange le savoirs, les savoirs institués comme ceux que j’examine dans mes essais, et par exemple, les discours de Modernes sur le sexe, ou sur tout autre objet.

2 – De quoi le titre de ce roman est-il le nom ? Évidemment, Frédéric, contient Éric, mais aussi le verbe « écrire » ! En quoi ton personnage, moitié stendhalien, moitié flaubertien, incarne-t-il quelque chose de suffisamment « martyien » pour être une sorte de double fictionnel ? D’ailleurs, lorsque tu évoques les Variations Enigma d’Edward Elgar, n’est-ce pas un clin d’œil au fait que cette œuvre symphonique propose quatorze variations dont une célèbre encyclopédie en ligne affirme que chacune est le « portrait musical d’un personnage de son proche entourage, et finalement de lui-même » ? Ton roman n’est pourtant pas une autofiction, et son titre, qui pourrait apparaître comme banal, voire « sans qualités » aux yeux des lecteurs, ne l’est évidemment pas…

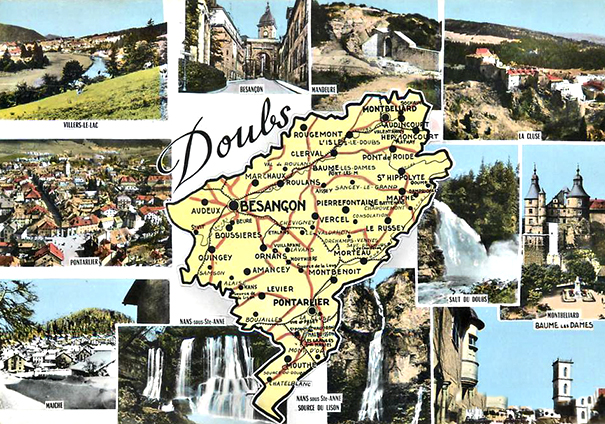

Tu fais bien d’éclairer ta question d’une allusion à la présence à la fin du roman d’une œuvre que j’aime beaucoup, les Variations Enigma d’un musicien dont l’œuvre est très inégale, Elgar. Cette œuvre, Frédéric l’a connue, enfant, grâce à un premier initiateur, un vieil Anglais un peu fou qui vit à la lisière de son petit village de Franche-Comté, Moussière, et qui a reçu pour surnom « Papa »… Le hasard va faire que cet homme un peu burlesque, et qui est mort depuis environ un an au moment où le roman commence, sera à l’origine du départ de Frédéric pour Paris, mais d’abord des rencontres qui vont permettre ce départ. C’est à la fin du roman, là où le temps romanesque tend à être de plus en plus rétrospectif, que Frédéric va se souvenir et évoquer ce morceau de musique d’Elgar que son nouveau maître, qui a pour surnom « Socrate », voit surtout comme l’œuvre cryptée par excellence, puisque le thème central de ces variations est le contre-point de quatre notes jamais jouées. Mais il y a une autre énigme dans ce morceau que tu viens de citer : les variations comme portraits à la fois des proches et de soi-même. De sorte que Frédéric contient, en effet, bien plus que mon prénom, Éric… Et puis, je n’y avais pas pensé, il contient les lettres du verbe « écrire »… C’est aussi un prénom « littéraire », ne serait-ce qu’à cause de Flaubert qui est cité une fois dans le roman, à Paris, où lors d’un déjeuner chez Lipp, Socrate, croisant François Mitterrand (nous sommes en 1990-1991) avec Frédéric, donne Flaubert comme la source du titre d’un de ses articles : « Il faut défendre la bourgeoisie ». De sorte que, en dehors d’Éric, le prénom Frédéric a déjà bien d’autres références.

À l’origine du roman, il y avait même le projet de réécrite Le Rouge et le noir, et que donc « Frédéric » (qui ne s’appelait d’ailleurs pas comme ça) soit un Julien Sorel moderne. Projet assez vite oublié, et dont il reste quelques traces, comme, par exemple, le fait de situer le village d’origine de Frédéric en Franche-Comté, comme Julien Sorel, de le doter également d’une mémoire impressionnante qui est son seul vade-mecum, de maintenir en cette fin de 20e siècle l’obscure référence au jansénisme politique du roman de Stendhal, etc. Ce qui permet de peu à peu effacer la référence au Rouge et le noir, c’est que Frédéric – qui est sans discours et sans savoir – ne se prend pas pour Julien Sorel, ce sont les autres qui le prennent pour Julien Sorel ! De sorte que ça ne le cristallise pas véritablement lui, il ne s’agit que de l’un des multiples reflets des lumières qu’on projette sur lui. Y suis-je également ? Sans doute… Mais Frédéric est assez malin pour se débarrasser de moi, comme il parvient finalement à échapper à sa famille, à sa première petite amie Claire tout en lui faisant un enfant, au couple des « Fréron » qui va être l’amorce de son aventure, à « Papa », le vieil Anglais un peu fou dont j’ai parlé, et à « Socrate », son maître.

3 – Frédéric n’est pas non plus un roman d’apprentissage, mais un véritable roman d’aventures « existentielles » : sociale, amoureuse, psychologique, politique, champêtre, urbaine, humaine bien évidemment, mais aussi intellectuelle. Si « Je est un autre », on peut dire que dans le cas de Frédéric, les autres en sont une sorte de miroir : c’est à travers ou à partir d’eux que Frédéric nous apparaît, qu’il se révèle à lui-même. Peut-on voir chez lui une conscience assez exceptionnelle du fameux Lekh Lekha qui signifie littéralement : « Va vers toi » ? Frédéric est un jeune homme plein d’esprit – dans le sens spirituel du terme – capable d’entendre résonner à ses oreilles cette remarque d’Oscar Wilde : « Soyez vous-même les autres sont déjà pris ». Une telle conscience n’est pas donnée à tout le monde, mais est-ce si simple quand on habite le fin fond de la Franche-Comté, et que, au fond, on n’a encore rien vécu et que l’on représente pour le système, juste un paumé de province ?

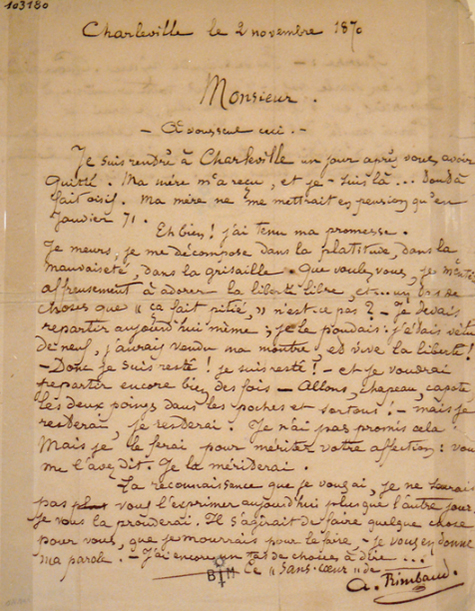

C’est là que la phrase d’Elgar sur ses Variations Enigma comme portraits musicaux des autres et de soi-même prend tout son sens. À mes yeux, un narrateur, que ce soit dans un récit à la troisième personne ou à la première personne, est toujours une figure de médiation, de résonance, pas seulement avec les autres personnages, mais avec l’espace, avec le temps, avec l’époque, avec les événements, et également avec le lecteur dont il doit être une sorte de miroir mobile. Ce qu’on peut parfois reprocher aux romans à la première personne, où donc le narrateur est aussi un des personnages du récit, et le plus souvent son personnage principal, c’est de mettre en scène une personne trop pleine d’elle-même, avec un « Moi » puissant, riche, proposant ainsi ce que Rimbaud appelle une « poésie subjective », et qu’il condamne comme « fadasse » au profit d’une « poésie objective ». Et cela, il le fait dans la fameuse lettre du 13 mai 1871, lettre dite du Voyant, là même où apparaît précisément la formule que tu cites « Je est un autre », et qui ne vaut pas seulement pour le poème, mais aussi pour le roman.

Écrire un roman à la première personne, est toujours pour moi, cette expérience fascinante du « Je » est un autre, où donc le « Je », le « je » qui parle, au lieu d’être le porte-parole claironnant d’un moi bien plein, est au contraire le pronom par lequel le moi se dérobe, à la limite du Neutre. Frédéric dit « Je », tout au long du roman, c’est ce « Je » qui nous parle, raconte et se raconte, mais ce « Je », qui pourtant est extraordinairement sensible, incarné, semble incapable de discourir, et malgré une forme d’empathie aux situations, aux autres, à leur aspect, à leur voix, etc., ne s’adresse jamais vraiment à eux, mais en revanche, répète à la perfection leurs paroles, et même semble en attendre beaucoup. La plus grande richesse de ce « Je » qui est autre, c’est qu’il ne sait rien, c’est qu’il est sans savoir, qu’il se vit comme étant sans savoir, qu’il attend le savoir de l’Autre, qu’il attend que le savoir tombe de la bouche de l’Autre. Un savoir qui n’est pas seulement un savoir élémentaire (comment se comporter à table, comment s’habiller, etc.), mais un savoir plus fondamental : que désirer ? Son « Neutre » à lui, c’est cette possibilité d’ouverture extrême de son être, par où il attend quelque chose. La rencontre, le miracle qu’est la rencontre, ça va être l’événement qui le fait passer de « petit paumé de province » comme tu l’appelles si justement, où l’attente est une attente mortelle, sans fin et sans objet, à une attente intense, permanente, une attente vivante, dès lors qu’il croise la route de ce couple, les Fréron, « en mission » – en mission politique – dans le village où il vit. Le savoir dont les autres, alors, s’emploient à l’abreuver, non seulement ne se limite pas à une éducation qui donc irait de la manière dont il faut se conduire à table jusqu’à la manière dont il faut faire l’amour (Anne), en passant par des révélations d’ordre existentiel (« Le miracle est le seul réel », selon « Socrate »), mais se révèle au bout du compte à une forme extrême de savoir, un savoir sans contenu, sans doctrine ni prescription, un savoir qui est sans réponse, puisqu’il prend la forme d’une question éternelle, « Que veux-tu ? », qui apparaît dans la bouche de Anne au milieu du livre et qui va être son guide, et qui est aussi la dernière phrase du roman. Un savoir qui se révèle donc une forme de non-savoir, puisque la question se répète indéfiniment, un savoir qui a rompu avec lui-même pour se faire désir !

4 – Ton exergue « Respecte le hasard, tu l’appelleras providence » aurait plu à Montaigne, l’homme qui en appelle si souvent à la « fortune » : « Et suis homme en outre, qui me commets volontiers à la fortune, et me laisse aller à corps perdu, entre ses bras ». Cet exergue pose-t-il, ainsi l’intention de ton personnage principal, Frédéric, en lui enjoignant, avant même que nous commencions la lecture du roman, une manière d’être et d’agir, au point que cet exergue nous semble presque un principe stoïcien ? Est-ce grâce à cette intention que ton roman a des allures de « roman initiatique », à la manière où la destinée, la fortune, cette sorte d’amor fati, transcendent le contexte culturel, les origines familiales, la réalité économique et politique auxquels se confronte Frédéric ? Malgré ce que tu exposes de ce contexte, des origines de ton personnage et de ce à quoi il se confronte dans la réalité du quotidien, le roman échappe pourtant à tout prisme sociologique, donc à toute logique de déterminisme, ce discours de la domination… En cela ton roman rejoint la vision d’un Dick Rorty, un penseur que j’apprécie au moins autant que je t’apprécie ;-), et à qui je dois d’avoir saisi l’importance de la contingence ; contingence qui lui permet d’avancer l’idée qu’il n’y a pas de formulation « intelligible » de la vérité objective, que celle-ci ne doit donc pas être entendu comme une « finalité », soutenant ainsi que la philosophie, la littérature, l’art et même la science, doivent être utilisées afin de « nous pourvoir de la capacité de nous créer ou recréer ». Ton roman invite lui-même, à travers les « aventures » de Frédéric, à cette création de soi miraculeuse…

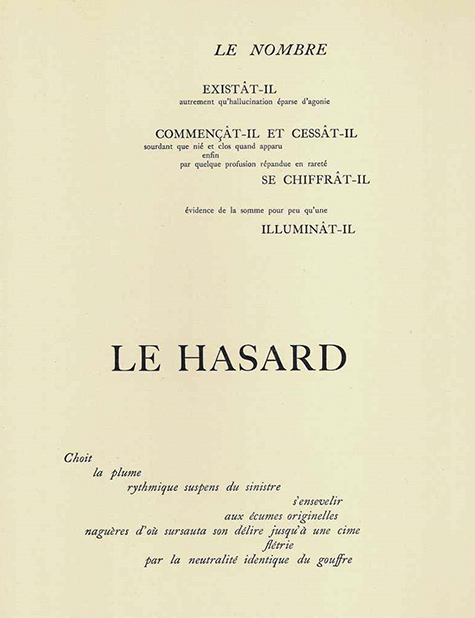

Tout d’abord le hasard est peut-être la condition inaliénable de l’écriture. C’est sans doute ce que veut signifier Mallarmé par le fameux vers du coup de dés. Rien ne peut abolir le hasard, y compris le hasard lui-même quand bien même, à travers lui, s’accomplirait une coïncidence parfaite. Le roman est le lieu, parfois démoniaque, de la contingence. C’est aussi une jubilation, pour le lecteur comme pour l’écrivain de se sentir mené et perdu, entraîné et égaré par cette contingence si particulière du récit. C’est ce qui nous fait tourner les pages… « Respecte le hasard, tu l’appelleras providence » est d’abord une maxime qui semble avoir pour fonction de dévoiler la morale du roman. À qui s’adresse-t-elle ? À Frédéric en premier lieu qui est alors un « Tu » à qui on s’adresse, mais aussi au lecteur, bien sûr. Que veut-elle dire ? En effet, ce privilège donné au hasard est une manière de refuser le déterminisme quel qu’il soit, et de le refuser violemment comme le laisse entendre, l’impératif : « respecte ». Une violence atténuée par ce qu’on appelle, au fond, à un acte qui n’est pas tout à fait un acte, un « agir » qui ne suppose pas d’agir ; plutôt un laisser agir : respecter… Morale stoïcienne, mais aussi morale zen. Pourtant, un acte semble en être la suite logique : tu l’appelleras… Le seul acte bien net qui apparaît, c’est un acte de langage, et quel acte !… puisqu’il en appelle à la providence – il est vrai sans majuscule – comme s’il fallait éviter à tout prix l’idée que s’y réaliserait un programme déterminé d’avance. Tant que Frédéric est noué à son origine, à cette passivité originelle, il vit le hasard dans sa forme la plus plate, s’il rate son bac, c’est pour ne pas s’être réveillé à temps, s’il fait un enfant à sa petite copine Claire, c’est « par hasard », et cela n’a aucun sens pour lui. Le hasard devient « respectable » quand une parole l’accompagne, c’est ce qui va se passer avec le couple dont j’ai parlé. Et je voudrais alors ajouter ceci : si Frédéric, d’une certaine manière, se donne comme un « innocent », au sens de celui qui ne sait pas, qui attend son savoir de l’autre, (par exemple, pour se dégager de toute responsabilité dans la grossesse de Claire, il lui dit en plaisantant, « je ne sais même pas comment on fait les enfants ! ») on peut aussi (et sa plaisanterie nous y invite) suspecter son innocence ; et par exemple, voir dans « tu l’appelleras providence » comme une forme de supercherie, un sophisme à usage personnel… Tu l’appelleras « providence » relève peut-être d’un de ces tourniquets intérieurs grâce auxquels on s’arrange avec la réalité, ses mensonges, les coups du sort…

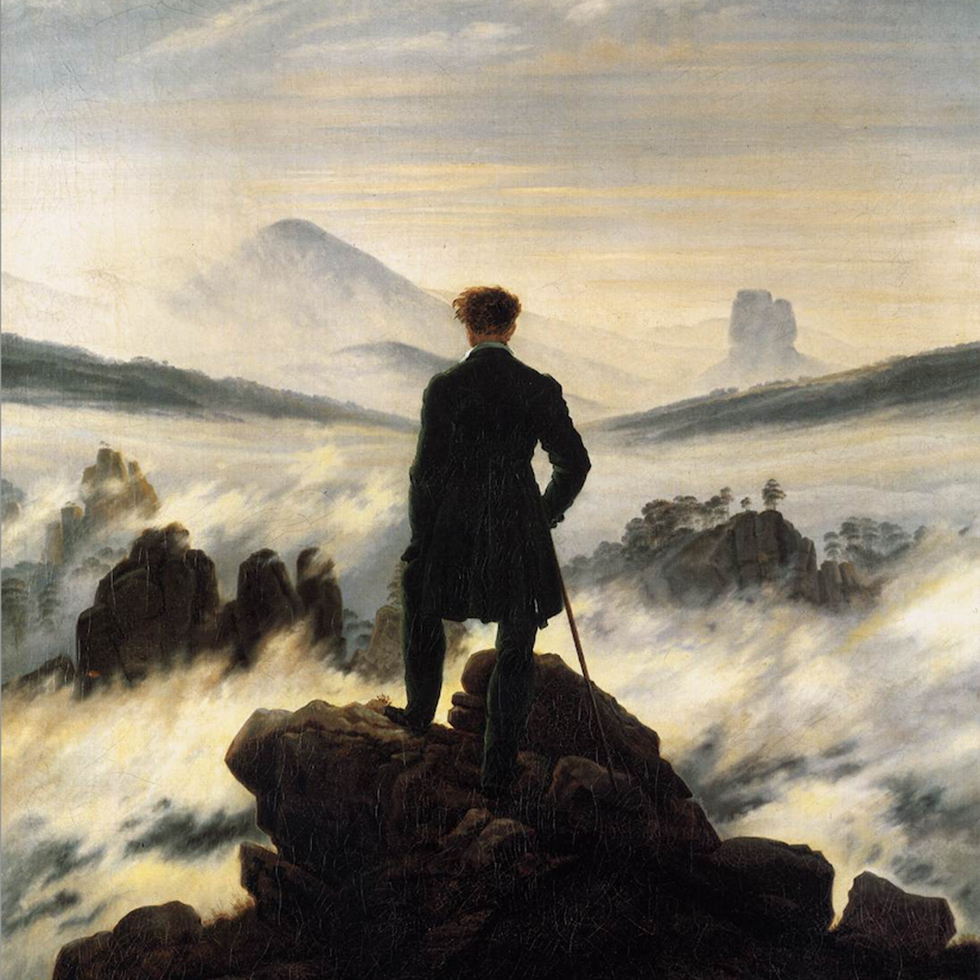

5 – Il se dégage une énergie très particulière et palpable dans ton roman, une énergie qui rappelle celle du Grand Meaulnes : on suit la transformation interne, indicible et profonde de Frédéric, bien davantage liée à un processus d’ordre « cosmique » qu’à un quelconque habitus nourri par son milieu. Très étonnamment, Frédéric sait tout, ou presque : il sait ce qui l’attend, ce qui va lui arriver, ce qu’il va vivre, quand bien même les événements et les rencontres le poussent toujours plus vers l’inconnu. Il ne s’étonne jamais de quoi que ce soit, il suit le cours de son existence comme la rivière son lit. Frédéric appartient à l’environnement dans lequel il vit et avec lequel il fait corps naturellement : d’abord son environnement originel (la forêt, la rivière, le village, la scierie, les commerçants, les ouvriers turcs, ses parents, etc.), et enfin, l’environnement transformatif, celui qui lui fait faire le « saut de l’ange » (la capitale, les voitures, la vitesse, les livres, le Boulevard Saint-Germain, la rue Saint Guillaume, etc.). Frédéric demeure toujours égal à lui-même et semble guidé par le seul déterminisme qui vaille, très spinoziste, celui de la « Substance », de l’esprit donc, c’est-à-dire que cette puissance n’est déterminante que parce qu’elle nourrit la persévérance de l’être qui est sa détermination propre, et non extérieure. Ainsi, Frédéric est fort parce qu’il le « sait ». Mais comment le sait-il ? Qu’est-ce qui fait qu’il sache ce qu’il « sait » ? Est-ce son don particulier pour les langues, sa prodigieuse mémoire, mais aussi une certaine forme d’abnégation profonde que d’autres appellent « wuwei » : le fait d’agir en conformité avec l’ordre cosmique originaire, le mouvement de la nature, et donc agir selon la « Voie » ?

J’ai dit tout à l’heure que Frédéric ne sait rien, et que tout le savoir il l’obtient des autres, et toi tu viens de dire qu’il sait tout ou presque, et tu as aussi raison ! D’abord, parce que Frédéric a une forme de savoir qui n’est pas quelque chose « d’appris » et qui correspond, en effet, à son environnement, et notamment à son environnement naturel… la « Nature » ; cette nature merveilleuse de Franche-Comté dans laquelle il baigne parfaitement, les forêts, la montagne, et surtout cette rivière la Loue qu’il remonte jusqu’à sa source (clin d’œil à Courbet qui a peint extraordinairement bien cette source de la Loue). Il est si homogène à son environnement que grâce à sa fréquentation de « Papa » – le vieil anglais extravagant – il parle parfaitement l’anglais sans l’avoir appris, tout comme sa fréquentation des Turcs du village lui permet de comprendre le turc sans avoir eu à faire un effort. De ce savoir-là, qui est une sorte de savoir inné, on pourrait le rapprocher comme tu le fais d’un ordre cosmique, d’un savoir antérieur à tout, présent dans la pensée Zen à laquelle tu fais allusion ; mais on peut aussi le rapprocher de Socrate, le philosophe grec auquel mon personnage emprunte son surnom. Il y a d’ailleurs du « zen » chez Socrate, le penseur des vies antérieures et de la réminiscence, le Socrate oriental, presque asiatique, le grand dialecticien pour qui savoir, c’est savoir ce qu’on sait déjà, et qui se dévoile à nous par le dialogue avec l’Autre. Mon Socrate est semblable au vrai Socrate ; Frédéric auprès de lui n’a pas à apprendre laborieusement, il suffit de parler avec lui, et il sait : s’opère alors ce qu’on pourrait appeler une forme de transfert, un transfert de savoir, un savoir transférentiel… C’est donc aussi la Voie, une autre que celle du Tao, mais bien proche comme toutes celles que désigne un vrai maître.

6 – Venons-en à la structure même du roman : deux parties de huit chapitres chacune, soit seize chapitres, c’est-à-dire la symbolique du chiffre 7, symbole de la spiritualité, de l’introspection et de la recherche intérieure. Et évidemment de la création ! C’est le chiffre de la toute-puissance céleste, mais aussi celle de la fin d’un cycle. Après 7 jours, la semaine recommence… Ce serait donc le roman d’un recommencement ? De même, je n’ai pas compté en lisant, mais quelque chose me dit que les quatorze variations contenues dans les Variations Enigma représentent – comme pour Edward Elgar, ses proches – le nombre des personnages de ton roman, tissant ainsi un de ces liens invisibles qui relient les œuvres entre elles. Parle-nous de ton intérêt pour les structures, les formes, le codage, sinon pour une sorte d’encodage, mais aussi pour la psychogéographie : la descriptions topographique que tu donnes des lieux pourrait permettre de dessiner une carte à la Debord ! Reviens également sur ton utilisation d’antonomases, cette manière de nommer certains de tes personnages du nom propre d’une personnalité réelle (Socrate) ou d’un nom commun (« Papa » qui n’est pas Hemingway, mais un certain Hayden – Eden ? – qui incarne, me semble-t-il, un parfait agent de Stay-Behind comme il y en avait un peu partout en France à l’époque de la Guerre froide)…

J’aime les chiffres, et la numérologie, ce que les Juifs du Talmud appellent la gematria, mais je ne la pratique pas de manière intentionnelle ; et d’ailleurs, il est probable qu’un usage trop maniaque des chiffres mène à des catastrophes ou des malheurs. Je laisse donc les chiffres au hasard… Toujours le hasard ! En revanche, j’ai prêté une grande attention à l’onomastique, aux noms des personnages, à la toponymie aussi, pensant sans le vouloir à Proust si inventif en cette matière. Tout l’itinéraire de Frédéric dans la forêt jusqu’à la chapelle Sainte-Anne lors de sa fuite, est vraiment une traversée des noms, depuis le sentier des Morts, les gorges des Friants, Syratu, le Creux Billard, le plateau Saint-Martin, la grotte Sarrazine, et bien sûr donc la Loue. Que des noms merveilleux, enchanteurs, magiques… « Noms de pays : le nom » (Proust). Tout comme, évidemment, j’ai pris un grand plaisir à choisir les noms des personnages, entre les noms triviaux comme celui de Claire, Claire Lamotte, ou les noms prestigieux comme Socrate, jusqu’aux noms plaisants comme celui du couple que forment Anne et Renaud, les Fréron. « Papa » et « Socrate » sont les deux grands surnoms du roman, et ils concernent les deux maîtres qu’aura connus Frédéric, deux pères de substitution, deux ex-espions, tous les deux retournés… deux manipulateurs, manipulateurs sans pouvoir, comme l’a noté justement Dominique Rabaté dans un commentaire du roman. Il y a une troisième antonomase, plus discrète et qui apparaît à la fin, mais qui est bien antérieure, puisque c’est le surnom que « Papa » donnait à Frédéric lorsque celui-ci était enfant, « Wolf », le loup en anglais, et qui ouvre sur une nouvelle ombre portée sur le personnage.

7 – Si Claire initie Frédéric à la vie amoureuse, Anne – plus âgée que lui – l’initie-t-elle à l’amour ? L’amour n’est-il toujours ainsi le résultat d’une hypnose inexplicable entre deux êtres, résultat qui n’est possible, qui ne peut advenir que parce qu’il procède d’un tour de magie, d’un tour de mantra du genre « Che Vuoi ? » ? D’après toi, l’amour est-il l’énergie vital de ce fil rouge du destin ? Serait-ce, dans ce cas, ce qui explique la force de l’amour, et pourquoi aussi, il n’est pas donné facilement de le connaître dans une existence ? Mais l’amour est aussi beaucoup plus que la passion, plus que le rapport physique, il est l’amour de l’autre en tant qu’il est cet Autre, l’amour de soi comme métamorphose de cette « haine de soi » que contient l’égo. À savoir une révélation de notre nature humaine en une nature spirituelle « connectée » à ce qui nous permet de comprendre le sens sacré de notre vie ?

Dans le roman, l’amour est initiatique, c’est une initiation, et c’est bien sûr l’altérité. Il y a d’un côté les faux amours qui ont quelque chose d’incestueux : Claire et Frédéric, qui sont comme frère et sœur, Anne et Renaud qui jouent à l’être, tout le village de Moussière qui l’est profondément. Et puis, il y a cette initiation réciproque entre Anne et Frédéric où celui-ci, heureusement, ne suit pas les traces impuissantes de son homonyme flaubertien, Frédéric Moreau, avec Madame Arnoux. La force de l’amour est dans un acte de vie imprévisible qu’est cette étreinte que Anne et Frédéric vont partager à la suite d’un que veux-tu ? peut-être anodin lancé par Anne, mais qui est comme le catalyseur, la catalyse de la relation amoureuse qui se noue. L’élément de la différence d’âge est important. Elle a 37 ans et lui 18. Ce qu’elle dit – Anne parle beaucoup lorsqu’ils sont ensemble, elle a besoin de chanter leur amour – est important pour elle : c’est seulement avec le jeune homme que la femme peut se vivre comme femme dans toute sa puissance. Au-delà de la « plus-value » érotique que cette différence procure, celle-ci établit quelque chose de très singulier : non pas seulement une relation individuelle, celle entre Anne et Frédéric, mais une relation qu’on pourrait dire générique entre la femme et le jeune homme.

8 – Frédéric a donc pour maître « Socrate », nous rappelant ainsi que l’enseignement du célèbre philosophe grec consistait par la seule vertu de l’exemple : enseigner en « existant »… écho à cette intention d’initiation, de transmission, qui dépasse le seul savoir de dimension académique…. ce qui – je dois t’avouer – m’a profondément troublée en raison de ce rapport que j’entretiens à ton œuvre, et qui évidemment déborde ce seul entretien, mais qui ramène quand même à ton roman : bien que n’ayant jamais été ton étudiante, je te lis depuis si longtemps que je sens bien l’importance de cette fonction socratique qui consiste à être initiée, dans mon cas, non par la seule vertu de l’exemple, mais par celle de la lecture de tes livres qui, comme tu le sais, ont influencé certains aspects de mon projet d’écriture, dont celui d’y appliquer cette contrainte du Neutre. Ce nouveau roman ne représente-t-il pas ton véritable enseignement au fond : celui par lequel tu montres que ce sont les liens invisibles des œuvres qui relient les êtres entre eux et tissent l’éducation la plus fructueuse, celle qui ouvre à la connaissance, celle qui restera après toutes les autres qui ne sont, finalement, que des techniques plus ou moins « fonctionnelles » ? Veux-tu également signifier, avec ce roman, que le secret des secrets, le seul véritable secret de la vie, c’est d’avoir été disciple d’un maître, ne serait-il qu’un écrivain qu’on lit sans jamais le rencontrer, ne serait-il qu’un personnage de roman, ne serait-il qu’une pensée qui nous guide ? Je te remercie pour ce nouvel échange.

La transmission de connaissance entre « Socrate » et Frédéric ne relève pas d’un apprentissage laborieux ou même d’une formation spirituelle, c’est – comme je l’ai dit – une transmission transférentielle. C’est par des identifications successives que Frédéric obtient quelque chose de « Socrate », c’est par une relation mimétique que s’opère le transfert, où Frédéric ne comprend pas de manière analytique ce que lui dit ce « maître », mais a l’intuition que ses propos lui sont destinés. Parmi eux, il y a celui que « Socrate », l’ex-marxiste passé à droite, lui a confié : « Le miracle est le seul réel », phrase un peu folle, empruntée au jansénisme, qui devient pour Frédéric une forme de clef ou de déchiffrage de ce qui lui arrive, et qui dès lors fait synthèse, éclaire brutalement et synthétiquement le présent presque à tout moment. L’intellectualisme de « Socrate », qui lui vient de son marxisme de jeunesse, sa fascination pour la dialectique qui est alors aussi une dialectique pascalienne des contraires, placent Frédéric en position de vertige qui est peut-être la position privilégiée de l’initié où celui-ci apprend ; où il apprend en état de suspension, d’hébétude, d’hypnose, de fascination : c’est cet état qui autorise le transfert. Frédéric est un petit Alcibiade, celui qui a fait le portrait de Socrate dans Le Banquet et qui apparaît dans le roman lors d’un repas de Frédéric avec les Fréron, avec Anne et Renaud. Frédéric utilise la seule méthode qu’il a sa disposition, sa mémoire. Il finit bien vite par connaître par cœur les paroles de Socrate, et les intérioriser, sans forcément en comprendre le sens. Il ressemble, comme cela est dit dans le roman, à ces personnages d’idiot, ou de naïf des contes qui soudainement comprennent tout après avoir bu le sang d’un dragon ou d’un ennemi qu’ils viennent de tuer. Mais un roman n’est pas un conte. Il repose sur une autre dialectique, et « Socrate » est aussi une figure de ratage, dont le passé trouble d’espion, d’agent double, de transfuge idéologique l’a mené à une impasse : être devenu l’éminence grise d’un mouvement politique médiocre qui le conduit alors à une sorte de suicide intellectuel qui transparaît dans le texte qu’il publie, « Il faut défendre la bourgeoisie », ou dans sa défense acharnée de Napoléon III, et finalement dans le conformisme idéologique comme unique morale philosophique. On peut se demander d’ailleurs, si Frédéric dans les années qui vont suivre, ne va pas devenir un « conformiste », comme son mariage arrangé par « Socrate » avec Marie David peut le suggérer. Un conformisme philosophique dont le mariage est ici l’emblème, à savoir une soumission à l’éthique sociale comme seule position tenable, la contestation de l’ordre apparaissant sans issue, comme le lieu de toutes les impasses subjectives. J’ajouterai que dans le roman, d’ailleurs, la figure du maître est double, puisqu’il y a aussi « Papa » ; le maître dévirilisé, clochardisé, et on le devine sans doute un peu malsain que dissimule le côté folklorique et amusant qu’il présente. Véritable double, puisqu’il est une ancienne connaissance de « Socrate » et comme lui ex-espion, ex-agent double, etc. Et c’est jusqu’à l’abbé Fournel que Frédéric a fréquenté enfant qui, sans avoir été un véritable maître, joue peut-être un rôle essentiel dans le destin de Frédéric par la seule phrase de lui que l’on connaît, et dont Frédéric se souvient, et qui parviendra même jusqu’aux oreilles de ce janséniste de « Socrate » : « Je ne sais pas pourquoi mais le bon Dieu t’a toujours bien aimé… ». C’est peut-être là que se situe le « secret des secrets », celui qui sauve, et qui donc, est sans doute le « seul réel » de nos vies…

Texte © Éric Marty & Caroline Hoctan – Illustrations © DR

(Paris, mars 2025)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.