À l’origine de Voyages à Tervuren (Le Canoë, 2025), il y a la simple nécessité d’écrire. Sans doute pour combler un vide dans une période délicate, de chômage technique disons. Ce texte, je l’ai écrit sur place, à Bruxelles, il y a un petit moment. Pour ce qui est de ses sources d’influence, citons en vrac la géopoétique et l’écriture surréaliste, Robert Walser et son nomadisme à la fois candide et lucide, l’art romantique de la flânerie ou de l’errance, qu’elle soit française ou allemande, et puis Thoreau, Reclus, mais aussi pour ce qui est de la forme, des auteurs russes du courant acméiste, tel que Ossip Mandelstam. Et enfin, Ghelderode, du moins celui du recueil de nouvelles bruxelloises Sortilèges. Au niveau visuel : les primitifs flamands, les surréalistes belges (Delvaux plus que Magritte), Ensor, Henri Met de Bles, surnommé « il Civetta » en Italie, car il signait tous ses tableaux d’une silhouette de chouette (civetta), c’est un lointain précurseur de Dali et des surréalistes.

C’est en me mettant en marche, au sens littéral, que j’ai commencé à écrire. La marche a été une manière de me mettre en mouvement et d’accomplir un acte de résistance qui tienne à la fois de la fuite et d’une tentative de réenchantement du monde. Tervuren était un nom qui me trottait dans la tête, car il est lié à Bruxelles à l’un des plus grands axes de circulation, celui qui relie le centre-ville à la forêt de Soignes, en passant par les institutions européennes et le parc du Cinquantenaire. C’est aussi la ville de naissance de Christian Dotremont, poète qui me touche beaucoup avec ses calligraphies, logo-neige et autres poèmes du grand Nord. C’est un texte qui s’est construit avec la marche, par la marche et la fréquentation d’un même lieu : les proches Flandres qui m’ont permis de m’extirper de la mégapole bruxelloise, charmante, mais également saturée de pollution et de diverses convoitises. J’ai voulu fuir vers le Nord, à la recherche d’un paradis plus fait de brume que de soleil, bien que les deux soient absolument complémentaires en Belgique : j’ai voulu fuir vers les Flandres.

La Belgique est un petit pays fascinant. Elle est construite sur une ligne de fracture qui tient à la fois d’un héritage historique et de choix politiques. Le français a été la langue de l’élite flamande pendant des siècles jusqu’à devenir l’objet d’enjeux politiques et identitaires qui l’ont fait reculer, en territoire flamand du moins. En tant que linguiste de formation, j’ai été tout de suite sensible à cet état de fait et au côtoiement, dans les gares, sur les panneaux, les documents administratifs… du français et du néerlandais. J’ai redécouvert ma propre langue maternelle sous un autre jour. Il me semble que, à Bruxelles, le français correspond à une sorte de Surmoi « civilisateur », tandis que le néerlandais est la langue d’un inconscient « germanique » toujours présent dans la capitale, bien que la langue néerlandaise soit, depuis longtemps, refoulée dans les périphéries de la ville, en particulier celles du nord. Il est bien connu que de nombreux Bruxellois de souche sont d’origine flamande, même s’ils ne parlent plus la langue.

Je pense que c’est ce « ça » germanique qui m’a attiré tout au long de mon long séjour en Belgique. C’est l’altérité qui est séduisante et la Belgique présente cette particularité de proposer une frontière où l’on passe réellement d’un monde à l’autre. Je pense que c’est de cela que j’ai voulu d’abord parler dans ce texte, ainsi que de la richesse de la culture belgo-flamande, en particulier dans le domaine de la peinture et des primitifs. Je pense également que la forêt de Soignes est une autre forme, végétale cette fois, du « ça » germanique en territoire bruxellois. Cependant, la forêt a sa propre indépendance de personnage dans le texte. Je m’y suis intéressé pour ce qu’elle est, un véritable poumon, ainsi qu’un lien avec des époques antérieures qui n’ont plus rien à voir avec l’histoire. Elle permet à la fois de passer, d’oublier, et de renaître. Elle permet d’échapper à l’illusion du présent, si prégnante dans une mégalopole. Pour cette seule raison, elle est porteuse d’espoir.

Dans mon travail d’écrivain, je suis par ailleurs à la recherche de continuums entre la nature et la ville, de ponts et de passages entre des dimensions qui semblent s’opposer même s’il s’agit d’une opposition artificielle, construite en quelque sorte. Bruxelles se prête par ailleurs très bien à cette recherche. La végétation y est très présente, non seulement au travers des parcs, jardins, mais aussi des artefacts humains, notamment l’architecture Art nouveau, très présente dans la ville. De manière globale, si les villes françaises sont assez austères, grises et minérales du fait de la forte présence de la pierre et d’un urbanisme dense, qui laisse peu de place à la verdure, les villes belges sont, en général – et en particulier en Flandres – vertes, baroques, végétales, et leur plan d’urbanisme est plus organique que celui des villes françaises, un peu contraintes administrativement. Le plan de Bruxelles lui-même a un aspect arborescent avec beaucoup de carrefours en Y, et puis des friches et des broussailles urbaines un peu partout, bien que la ville se soit considérablement normalisée depuis trois décennies.

Je ne suis pas loin de penser que Bruxelles et un reflet urbanistique, un double artistique et humain de la forêt de Soignes. C’est sans doute, avec Montréal, et peut-être Kinshasa, une ville toute désignée pour tout géopoète francophone, adepte de la marche et des forêts. De fait, bien que je m’en sois en partie éloignée par la suite, j’ai fait partie de la mouvance de la géopoétique, notamment dans le cadre de l’Atelier de géopoétique du Rhône, qui m’a beaucoup appris pour ce qui est du rapport entre langage et nature, entre les mots et le sensible, même si j’étais loin de partager tous les diagnostics et préconisations de ce mouvement. Il me semble que la géopoétique apprend, dans le sens d’un dépouillement et d’un minimalisme pragmatiques, à mettre des mots sur des sensations ou des réalités physiques. Mais elle enseigne également à sentir, voir, entendre. C’est une très bonne école d’observation, concentration, et d’apprentissage de la marche consciente. Même si le mot est galvaudé…

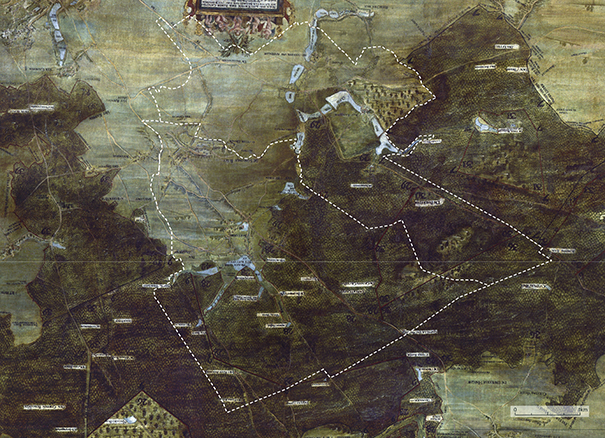

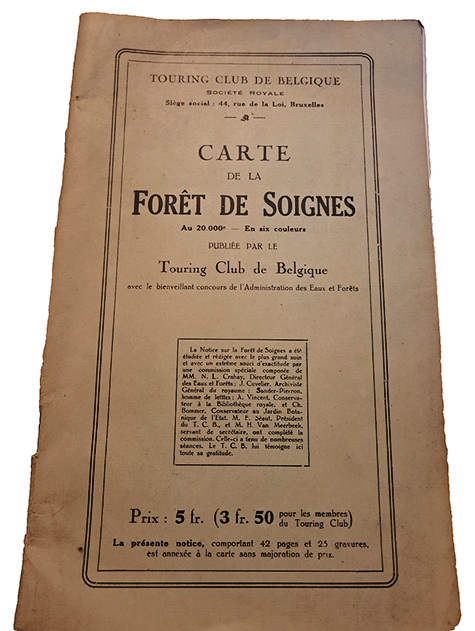

Je pense que mon texte, comme les textes de géopoétique, notamment ceux émanant de l’atelier d’écriture de La Traversée – qui rassemble les géopoètes québécois et français autour de Rachel Bouvet à l’université de Montréal – est une claire invitation à s’emparer de l’espace environnant en lui redonnant un sens autre que celui proposé par la carte des transports urbains ou, pire du GPS. Il faudrait, selon moi, redécouvrir la logique, l’articulation et l’organicité de l’espace immédiat, disons dans un rayon de 10, 20 km autour de nous. Sans cela, sans une réelle pratique, et le questionnement attenant sur notre rapport aux outils techniques à notre disposition, cet espace continuera sans doute à se fragmenter et à perdre tout sens. Selon moi, cela ne peut se faire que par la marche. Il y aussi un petit travail à fournir dans différentes disciplines : géologie, botanique, histoire, géographie… L’unité retrouvé de l’espace passe aussi par celle du savoir. En fait, il faudrait trouver à soigner non seulement l’environnement, mais plus profondément – et même si cela peut sonner un peu bizarrement – l’espace lui-même. Ce soin, on peut l’apporter sous forme de cartes qui tout en donnant des informations objectives sur un espace urbain ou naturel, contribue à le réenchanter. De fait, j’ai une véritable passion pour la géographie et les cartes.

Il y a aussi dans Voyages à Tervuren, une dimension politique et même géopolitique discrète, mais omniprésente. Vivre à Bruxelles permet, en effet, de percevoir de manière plus aiguë, directe et imagée, les crises que traverse l’Europe, et je peux parler de l’Europe au sens géographique et culturel, celle qui va théoriquement jusqu’à l’Oural. Par ailleurs, Bruxelles et la Belgique – divisée, contradictoire, plurielle et donnant un sentiment de précarité -, sont plus à l’image de l’UE qu’un pays comme la France, l’Allemagne ou l’Italie. La crise y est quotidienne et permanente ! Bruxelles est une ville où la précarité est un mode de vie, où le temporaire peut durer des décennies, voire plus. Il y a peut-être une relation dialectique entre la Belgique et l’UE, et c’est peut-être finalement la Belgique qui belgicise l’UE.

En conclusion, je pense que mon texte peut être lu à plusieurs niveaux, ou de différentes manières. Comme une simple dérive, une divagation personnelle dans les brumes du nord. Comme un plaidoyer pour la marche, et un autre rapport à l’espace environnant. Comme un livre sur l’altérité et sur cette frontière intérieure entre Germains et Latins qui parcourt l’Europe de l’ouest, et dont la Belgique est la paradoxale incarnation réussie. Et, sur un mode moins explicite, comme un livre politique et géopolitique qui à demi-mot parle d’une crise économique quasi institutionnalisée, et s’étirant sur des décennies, du déclin des classes moyennes ainsi que de l’irruption de l’Ukraine ou de l’Afrique dans notre environnement immédiat. Sous l’apparence de la banalité et de la répétition, couvent peut-être des évènements cruciaux…

Texte © Nicolas Boldych – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.