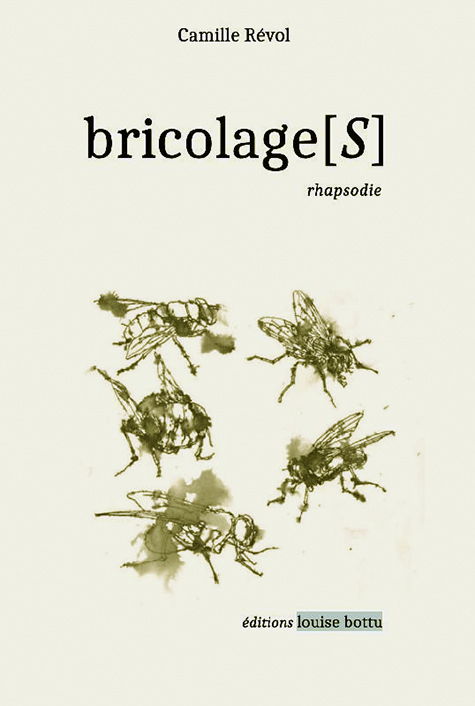

Comme l’un des personnages de bricolage[S] : rhapsodie (Louise Bottu, 2025), je prends fréquemment des notes, ce qui n’a rien d’original. J’ai puisé dans mes carnets pour en extraire certaines, anciennes ou récentes, en faire des éléments constitutifs du livre, des éléments parmi d’autres. bricolage[S] repose sur ce double constat : en écriture on n’invente rien, tout a été dit ; l’écriture est une activité relevant du bricolage.

D’où l’assemblage de fragments divers, et les multiples références. D’où la remise en cause des notions de temps et de chronologie, les notes anciennes et les récentes se mêlant dans un même temps, le présent de l’écriture, une écriture vagabonde qui génère notes et fragments nouveaux.

Difficile d’identifier un point de départ, un argument initial : le fragment qui ouvre le livre n’a pas toujours été le premier, l’ordre des fragments a changé à plusieurs reprises. À défaut de sujet parlons de prétexte, la mort d’une vieille femme, par exemple. Sans doute une mère : lu et entendu dans les médias que le thème dominant de cette rentrée littéraire est le « tombeau de la mère ».

Prétexte duquel très vite, on prend ses distances, prétexte délayé dans les mots, prétexte qui n’a pas nécessairement précédé, déclenché l’écriture du livre, mais aussi bien est apparu spontanément dans l’écriture en train de se faire, prétexte introuvable ou presque (et peu importe qu’il ait été événement réel, souvenir personnel ou pure fiction, là aussi la frontière est ténue). En écho au prétexte – ou pré-texte – introuvable, la Bible, ses traductions multiples, ses réécritures, ses autocitations, une Bible sans original dont il est question dans bricolage[S]). La mort de la vieille femme, un prétexte parmi d’autres : le cinéma, l’ami d’enfance, la libraire, le chien, les livres… autant de prétextes à composition, une composition qui s’apparente davantage à une dé-composition.

En ce sens, bricolage[S] emprunte à l’esthétique traditionnelle chinoise, picturale notamment, dans laquelle il n’y a ni personnage central ni point de vue privilégié, où tout à égale distance se vaut, dans un cadre sans profondeur (Cf. François Jullien, Éloge de la fadeur). Faire fi de la sempiternelle opposition forme-fond. Dès lors que le fond (ou prétexte) est remonté à la surface et dilué, ne subsiste que l’essentiel, la forme. Forme et fond si intimement enchevêtrés qu’il est impossible de les discerner, pour un livre formel, résolument superficiel.

Bricolage ou bris-collage, collage de brisures, éclats, fragments de livres lus, de notes accumulées, notes et fragments neufs. Le livre a pour sous-titre (ou genre) : rhapsodie. Le mot signifie littéralement couture de chants. Des chants cousus tantôt de fil blanc, tantôt de fil noir, tentative de confondre tragique et légèreté. Rhapsodie pour la couture, le faufilage, le filage, le montage, deux termes qui s’appliquent au théâtre et au cinéma, activités dont il est question dans bricolage[S].

Rhapsodie pour la musicalité du texte, recherchée, sinon atteinte. J’ai parlé plus haut d’une composition qui s’apparente davantage à une dé-composition, tant les transitions sont souvent absentes, tant l’ordre des fragments n’est pas logique ou chronologique, mais organique, analogique, onirique, affectif, hasardeux, ce qui donne à certains moments l’impression de désordre, de confusion – la mémoire et la pensée ne fonctionnent-elles pas ainsi ?

Pour ce qui est du liant, de la cohésion, le lecteur qui veut bien entrer dans le jeu y mettra les siens. Car il s’agit d’un jeu, jeu sur les mots, sur les situations interrompues, les récits ébauchés et laissés en plan... L’écriture pour moi ne peut être conçue qu’à la manière d’un jeu, un exercice de style plus ou moins parodique. Des variations et des répétitions nombreuses, en résonance avec le mot, en épigraphe, de Christian Gailly (Cf. Les Évadés) :

Répéter la partie d’une chose, l’infime partie d’une chose tout en variant l’autre partie et inversement, varier l’infime partie d’une chose tout en la répétant dans sa plus grande partie, n’est-ce pas là ce qui occupe le temps, l’esprit, de qui survit, attentif à tout ce qui varie dans ce qui se répète, à tout ce qui se répète dans ce qui varie ?

Des citations et des détournements parce qu’on invente rien. Les auteurs du passé sont constamment présents dans l’écriture, y compris et surtout dans un texte qu’on pense original, inédit. On ne fait jamais que réassembler, paraphraser, représenter ce qui a déjà été dit.

Un livre ne peut, dans le meilleur des cas, qu’allier étroitement tradition et modernité. Des mots d’auteurs, donc, certains référencés, d’autres détournés, incorporés au texte, insérés aux dialogues et aux fragments numérotés, peut-être y reconnaîtra-t-on Kafka, Tzara, Baudrillard, Yourcenar, du Bellay, Michaux, Dostoïevski, Bergamín, Hocquard, Novarina, Duras, de Beauvoir, Colette, Céline, Ponge, Sarraute…

Rappeler la difficulté à conclure. En 1984, Milan Kundera déclare à Antoine de Gaudemar:

La bêtise des gens consiste à avoir une réponse à tout. La sagesse d’un roman consiste à avoir une question à tout.

Ou encore Jean Baudrillard (cité dans bricolage[S]) :

Le monde nous a été donné comme énigmatique et inintelligible et la tâche de la pensée est de le rendre si possible encore plus énigmatique et encore plus inintelligible (Cf. L’Échange impossible).

Plus près de nous, Javier Cercas :

Le roman n’est pas un genre responsif mais interrogatif : Écrire un roman consiste à se poser une question complexe et à la formuler de la manière la plus complexe possible, et ce, non pour y répondre ou pour y répondre de manière claire et certaine ; écrire un roman consiste à plonger dans une énigme pour la rendre insoluble, non pour la déchiffrer (à moins que la rendre insoluble soit, précisément, la seule manière de la déchiffrer). Cette énigme, c’est le point aveugle, et le meilleur que ces romans ont à dire, ils le disent à travers elle : à travers ce silence pléthorique de sens, cette cécité visionnaire, cette obscurité radiante, cette ambiguïté sans solution. Ce point aveugle, c’est ce que nous sommes. (Cf. Le Point aveugle)

Texte © Camille Révol – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.