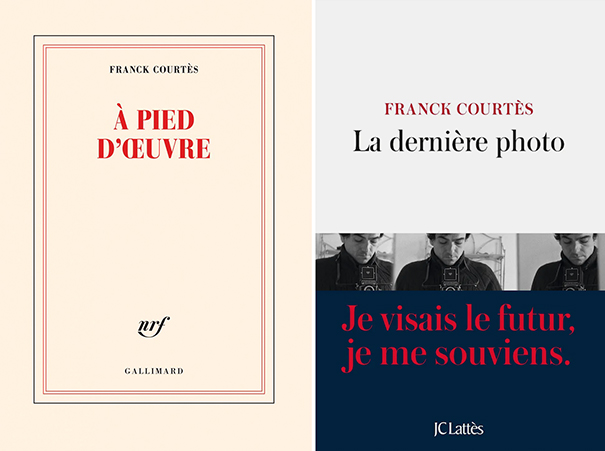

Septembre 2023. Parmi les innombrables ouvrages de la rentrée littéraire, l’un d’entre eux attire immédiatement mon attention – À pied d’œuvre de Franck Courtès – car son titre est le même que celui de mon premier livre publié en 2018, avec un ami photographe, David Tatin [1]. Avant d’écrire des romans, récits et autres nouvelles, Franck Courtès a d’ailleurs longtemps exercé cette profession de photographe (à succès) dans la presse française comme il le raconte dans La Dernière photo (paru lui aussi en 2018), ouvrage dont À pied d’œuvre constitue en quelque sorte la suite. L’auteur y relate, avec lucidité et humour, l’histoire de sa déchéance sociale et économique pour se dédier entièrement à l’écriture, quel qu’en soit le coût. Une écriture limpide, où rien ne manque et rien n’est en trop. Je mesure donc ma chance de partager ce titre avec un tel écrivain plutôt qu’avec un homme politique aux idées nauséabondes, un homme d’affaires multi-condamné ou un homme de médias toxique (les qualificatifs sont permutables).

La coïncidence pourrait s’arrêter là, mais quelques jours plus tard, je retrouve ce même ouvrage dans un article du quotidien Le Monde consacré aux titres des 446 romans de la rentrée littéraire. Pour débuter son texte, le journaliste choisit l’exemple (pourtant non fictionnel) d‘À pied d’œuvre pour une raison bien particulière :

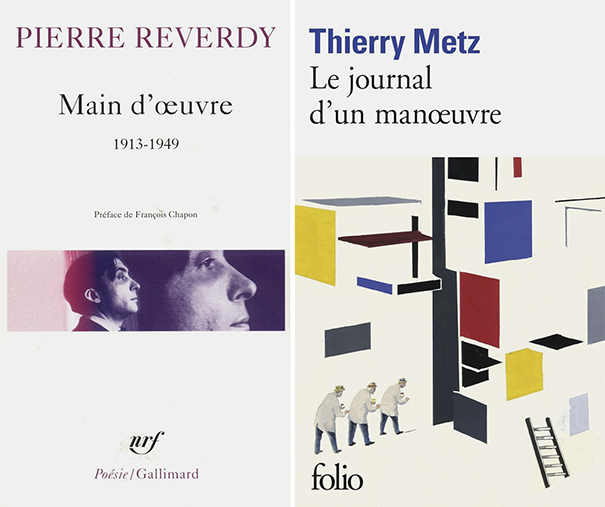

Le livre aurait dû s’appeler Main d’œuvre.

Or, ce titre est celui d’un ouvrage du poète Pierre Reverdy également publié chez Gallimard et que, en la matière, comme l’explique Charlotte von Essen, l’éditrice de Franck Courtès,« une des règles du jeu, c’est de ne pas réutiliser un titre déjà disponible en librairie » [2]. Malheureusement, le choix définitif utilise un mot (pied, ce double de la main originelle) qui ne renvoie à rien d’essentiel dans le texte, et supprime le double sens propre à l’expression « main d’œuvre » qui constitue à l’inverse une de ses lignes de force. Le mot main revient, en effet, à de multiples reprises tout au long du récit, seul ou dans le mot manœuvre, sans oublier l’exergue initiale – une citation du Journal d’un manœuvre de Thierry Metz qui contient justement le terme « manœuvre » – et la quatrième de couverture qui, elle, reprend un extrait du texte où le double sens est explicite :

Entre mon métier d’écrivain et celui de manœuvre, je ne suis socialement plus rien de précis [3].

En ce qui concerne « mon » À pied d’œuvre, non seulement le mot « pied » y joue un rôle central, puisqu’il s’agit du récit en poèmes d’une randonnée itinérante (d’où son sous-titre De Lure au Ventoux par les crêtes), mais au moment de choisir le titre, j’avais pris soin de vérifier sur le catalogue de la Bibliothèque nationale de France – plus vaste que la base de données des libraires – si celui-ci ne désignait pas déjà un ou plusieurs ouvrages. Et à ma plus grande surprise, ce n’était pas le cas alors même que cette expression courante est particulièrement expressive, notamment pour sa capacité à mêler concret et immatériel, physique et artistique. Ainsi, à la lecture de cet article sur les titres de la rentrée littéraire, j’ai de nouveau vérifié la liste des À pied d’œuvre et constaté que, non seulement un autre ouvrage – paru en 2021 – porte lui aussi ce titre, mais que son auteur, François Berrué, est photographe. Une nouvelle coïncidence qu’une dernière vient compléter, comme pour dessiner une boucle parfaite : l’auteur de l’article du Monde – Denis Cosnard – est celui qui, au début de la même année, a signé une critique de mon livre Serge Gainsbourg : Écrire, s’écrire. Soit deux articles d’un même auteur, et deux auteurs pour un seul et même titre…

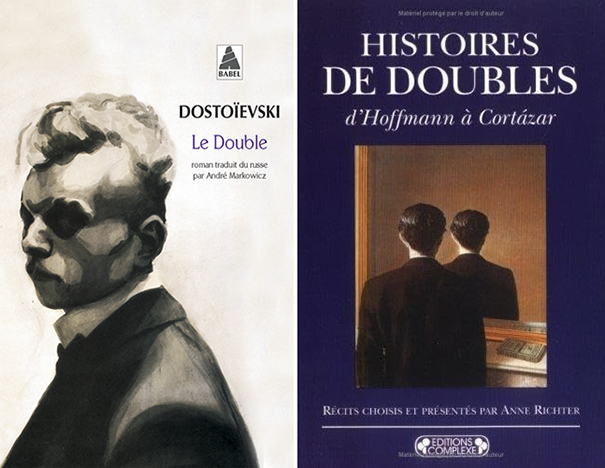

Si le lien entre figures du double et titres trouve sûrement sa forme la plus concentrée dans l’expression « à double titre », il apparaît dans une autre formulation – qui me fascine depuis longtemps, bien au-delà de la seule présence du mot « double » en son sein – peut-être parce que ses nombreuses déclinaisons frappent par l’étonnante qualité des livres concernés. Parmi les nombreux ouvrages titrés à partir de cette même expression, on retrouve en effet : Le Théâtre et son double (1938) d’Antonin Artaud, Le Réel et son double (1976) de Clément Rosset et Le Langage et son double (1985) de Julien Green, ou encore La Psychanalyse et son double (1979) de Tobie Nathan, L’Éditeur et son double (trois volumes parus en 1988, 1990 et 1997) d’Hubert Nyssen, Histoires de doubles d’Hoffmann à Cortázar (1995) dirigées par Anne Richter, Le Bourreau et son double de Didier Daeninckx (1996) et Le Sujet et son double (2015) de Johann Jung.

Tous ces titres ont pour figure tutélaire le roman de Fiodor Dostoïevski intitulé Le Double (1846), premier ouvrage littéraire (en français en tout cas) où le mot « double » apparaît seul dès le titre, comme si cette dénomination valait désormais pour elle-même, tel un nom en soi qui aurait en quelque sorte pris la place du nom du personnage principal. Le premier, mais plus le seul depuis 2024 (pour l’édition française), date à laquelle la canadienne anglophone Naomi Klein a publié un essai homonyme sous-titré Voyage dans le Monde miroir. En d’autres termes (et les mêmes pourtant) : Le Double et son double, c’est-à-dire pris à ses propres jeu et piège, mais aussi honoré tant cette reprise témoigne d’une forme d’admiration pour le pionnier du genre. Une évidence confirmée par le choix de l’auteure de placer en exergue de son livre une citation du roman de Dostoïevski – soit Le Double à l’intérieur du Double, devenu son propre miroir. Le voyage peut alors commencer [4]…

Dans ce livre vertigineux, Naomi Klein dresse – à partir de la confusion identitaire qu’elle a connue avec une intellectuelle réactionnaire et conspirationniste nord-américaine (transfuge du camp progressiste) – un effrayant portrait de notre monde contemporain pris de manière exponentielle dans ses propres reflets depuis l’arrivée d’Internet et des réseaux sociaux, en même temps qu’un autoportrait en forme d’autocritique approfondie de son parcours d’intellectuelle et de militante anticapitaliste confrontée à une succession de « défaites » idéologiques (altermondialisme, campagne des primaires démocrates 2016, combat écologique…). L’essayiste et journaliste plonge ainsi le lecteur dans une réflexion presque systémique sur la question du double, ou plutôt des doubles, tant elle les identifie à de multiples niveaux (individuel, communautaire, national, international…), à diverses périodes de l’Histoire (colonisation, Deuxième Guerre mondiale, création d’Israël…), et dans de nombreux contextes géographiques (Occident, Moyen-Orient, Afrique…) pour mieux expliquer les tragédies et névroses de notre époque et des individus qui la composent, ce qu’elle appelle « notre culture du double » [5].

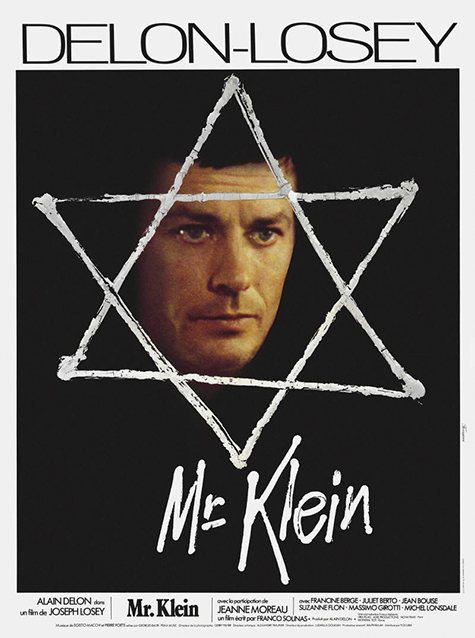

Aussi, parmi toutes les œuvres traitant du double citées par Naomi Klein, il en est une qui m’a particulièrement intrigué, même si elle peut sembler mineure au vu de la somme d’informations que l’auteure a compilées et analysées de façon frénétique durant plusieurs années pour écrire son livre, et ce, dans divers domaines du savoir et des arts (de la psychanalyse aux sciences politiques, en passant par la littérature, la peinture et le cinéma), et sur de multiples supports, y compris les podcasts et vidéos, tant ces médias jouent un rôle crucial dans l’expansion des doubles dévastateurs que sont la désinformation et la post-vérité. Cette manifestation, moins anecdotique qu’elle n’en a l’air a priori, concerne le film Monsieur Klein (1976) réalisé par Joseph Losey avec Alain Delon dans le rôle-titre, œuvre magistrale sur l’homonymie et le trouble identitaire [6].

Naomi Klein ne consacre en effet que quelques lignes à Monsieur Klein, sans relever la double coïncidence qui les lie : non seulement elle porte le même nom de famille que le personnage principal du long métrage, mais celui-ci, comme son livre, trouve son point de départ dans la question de l’homonymie. Dans le cas du film qui se déroule à Paris sous l’Occupation, il s’agit d’une similitude complète (nom et prénom) qui donne lieu à une confusion identitaire aux yeux de la police d’abord, puis du protagoniste lui-même, dans un parfait climat d’inquiétante étrangeté. Pour Naomi Klein, cela se traduit par un « simple » prénom partagé avec une autre Naomi médiatique (Wolf, de son patronyme), mais la récurrence de cette confusion, pourtant née d’une erreur apparemment grossière, va rapidement la gêner sur le plan professionnel et la troubler à titre personnel (notamment quand elle découvre que leurs deux compagnons portent, eux aussi, le même prénom, Avram). Enfin, le héros du film et l’auteure se rejoignent dans un dernier élément où la réalité se fait le miroir de la fiction : le personnage de Monsieur Klein – prénommé Robert – n’est pas marié (fait assez rare pour un bourgeois des années quarante) et Naomi Klein, même si elle l’est, continue d’utiliser son nom de jeune fille. Ainsi, en tant que Madame Klein, elle est le double féminin d’un être de fiction et d’un titre de film, comme un ultime « voyage dans le Monde miroir » des doubles [7].

—

Post-scriptum :

- Dans son livre, Naomi Klein évoque avec émotion la réponse qu’elle a reçue de l’écrivain John Berger après l’envoi de l’un de ses précédents ouvrages, La Stratégie du choc. Dans mon texte « Madrid, en plein cœur des coïncidences », j’évoque la réponse qu’il m’a faite après l’envoi de ma traduction du conte de Joseph Conrad intitulé Un anarchiste.

- Mardi 11 mars 2025. Alors que je suis en pleine rédaction de ce texte, je passe voir ma chère libraire de Malaucène. À la fin de notre discussion, Corinne sort un livre de son sac : l’édition de poche d’À pied d’œuvre de Franck Courtès qu’elle vient de recevoir avant sa parution prochaine.

Texte © Pierre-Julien Brunet – Illustrations © Jiří Kolář (1985) & DR

Doubles & Coïncidences est une série créative de fictionnalisme.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Pour une autre histoire de titres « jumeaux », voir mon texte « Cioran, entre doubles et coïncidences » (Zone critique, 16 avril 2024).

[2] Denis Cosnard, « Ce que les titres de romans disent de notre époque », Le Monde, 22 septembre 2023. « Mon » À pied d’œuvre n’a jamais été disponible dans toutes les librairies, puisque sa maison d’édition (Orbisterre) n’a pas de diffuseur-distributeur…

[3] On peut également citer deux variations (« mes mains, des mains d’œuvre » et « Mes mains d’œuvre », p. 95 et p. 155) qui auraient constitué des titres aussi beaux qu’inédits.

[4] Ce titre renvoie également à la question du double car celui en français n’est pas la traduction littérale de l’original : le Double a, en effet, pris la place du Doppelganger anglais, mot d’origine allemande qui signifie « double » ou « sosie » comme le rappelle Naomi Klein dans son introduction (alors que le titre russe utilisé par Dostoïevski est l’équivalent « mot-à-mot » de sa traduction française : « Двойник »). En revanche, le sous-titre français est l’équivalent exact de la version originale (A Trip Into the Mirror World).

[5] Naomi Klein, Le Double : Voyage dans le Monde miroir (2024), p. 20. À plusieurs reprises, Naomi Klein évoque sa fascination pour le travail sur les sosies d’un photographe, François Brunelle, et l’espace d’un instant, j’ai cru – ou plutôt j’ai eu « peur » – qu’il ne s’agisse de François B… errué, l’auteur du troisième À pied d’œuvre.

[6] Sur ces deux sujets, voir mon texte « Pierre Brunet est un autre », Chimères, n° 98, septembre 2021, p. 189-196.

[7] Le titre Monsieur Klein est lui-même pris dans la spirale des doubles, puisqu’il est le plus souvent écrit Mr. Klein sur les affiches (y compris sur l’originale française), alors qu’en français, la forme abrégée correcte est M. Klein.