Au milieu des années 80, sur Canal+, la boxe connut un âge d’or. Charles Biétry et Jean-Claude Bouttier régalèrent noctambules et amateurs du noble art quand la chaîne privée diffusait en direct des affiches prestigieuses, des combats pour le titre WBC ou WBA, mais aussi une boxe moins capée lors des « lundis de Baltard », à Nogent-sur-Marne. Réunions mensuelles où des boxeurs mexicains, arrivés de la veille, engourdis et somnolents, se faisaient étriller par les espoirs de la boxe française, sous les hourras des parieurs et autres braillards. Ces galas poussifs aux relents de vestiaire, ces Mexicains à qui l’on bandait les mains en leur parlant dans une langue incompréhensible, les commentateurs s’efforçaient d’en gommer les lueurs d’abattoir. Entre ces ambiances de salle des fêtes et les fastes du Caesar’s Palace, à Las Vegas, les meilleurs Français tentaient de se faire une place et un nom. Longtemps après Cerdan, certains finirent par décrocher un titre mondial. Fabrice Bénichou, René Jacquot, Thierry Jacob, Christophe Tiozzo, Gilbert Délé, Daniel Londas furent champions du monde même si la plupart ne sut défendre longtemps sa ceinture. Dans le coin Tiozzo, Jean Bretonnel vouvoyant son poulain avec calme entre deux rounds ; la ferveur calaisienne, lors des combats de Jacob ; la détermination de Jacquot face à Don Curry : les souvenirs sont grands de ces soirées sous haute tension, quelle que fut l’arène. L’urgence du « maintenant ou jamais » régnait dans une atmosphère de liesse bancale, populaire et éraillée, proche de l’émeute partisane, et la victoire, donc, fut parfois au bout. Mais à l’arrière-plan de ces couronnements fugitifs, un souvenir rôdait, plus prestigieux encore, celui des deux affrontements entre Bouttier et Monzón en 1973 et 1974. Les témoignages concordent pour qualifier Bouttier de guerrier exemplaire et courageux. « Il se battait comme un gladiateur » dit de lui son ancien frère de salle Louis Acariès, et Monzón lui-même, l’indestructible poids moyen des années 70, considère Bouttier comme le plus redoutable de ses adversaires. Ce mental de battant passera dans la ferveur que Bouttier mettra à commenter les matches.

Un réflexe psychologique nous porte à parer de prestige les époques reculées, à y mettre une patine flatteuse. Les combats de Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson, Marcel Cerdan ou ceux de Cassus Clay pouvaient paraître d’indétrônables modèles perdus dans les brumes d’un temps révolu, avec le présupposé, fondé ou non, que des tempéraments de gentlemen donnaient à ces champions une valeur définitivement perdue. Et pourtant. Nous sommes en 1984, en 1985, en plein dans une tempête qui s’était levée à la fin des années 70. Ce gros temps soufflait sur la catégorie des super-welters et des poids moyens où quatre hommes s’affrontèrent de façon acharnée entre 1979 et 1989, enchaînant les revanches et les belles. L’Histoire de la boxe les a surnommés les « Fabulous Four ». Il s’agissait de Roberto Durán, « Mano de Piedra », de Thomas Hearns « the hitman – Le tueur à gages », de Marvin « marvelous » Hagler, et de Ray « Sugar » Léonard. Certaines expériences sont faites pour la nuit, elle les appelle, les conditionne, les abrite, les génère. Les 4 en question n’apparaissaient que la nuit, ne sortaient que du noir où, après s’être frayés un passage dans la foule, la tête encapuchonnée, ils ne dressaient au monde qu’un buste musculeux et brillant, une chair cuirassée et un regard redoutable. Passées les présentations et le rite du speaker en smoking, Michaël Buffer, toujours le même steward à tempes grisonnantes, c’était le coup de gong et 12 rounds abrégés ou non par un KO. Les feux de la rampe se rallumaient d’un grand combat au suivant, et les « highlights » ne manquaient pas. J’ai mis mon réveil, le 4 avril 1987, pour l’affiche légendaire : Hagler vs Leonard, match impossible 5 ans avant en raison du décollement de rétine dont souffrait Leonard. La confrontation allait donc bien avoir lieu, à l’occasion du premier « come-back » de Leonard. Ce combat des deux meilleurs offrit la synthèse et le sommet des affrontements entre les « Fabulous Four ».

Il s’agissait de boxe, d’athlètes et de performance, mais, en l’espèce, les combats retransmis Outre-atlantique, à cette époque, semblaient provenir d’un continent inconnu, d’un ring suréclairé où se pavanaient poules de luxe, milliardaires et figures du show business, dans une mêlée goguenarde de cigares et de fourrures autour des promoteurs. Ce pourtour de grosses liasses américaines, piteusement réhaussé, çà et là, du sourire hilare d’une star d’Hollywood, donnait à ces soirées un clinquant vulgaire, une part loufoque d’arrivée en limousine qui affûtait encore, si besoin était, la perfection agressive des duels.

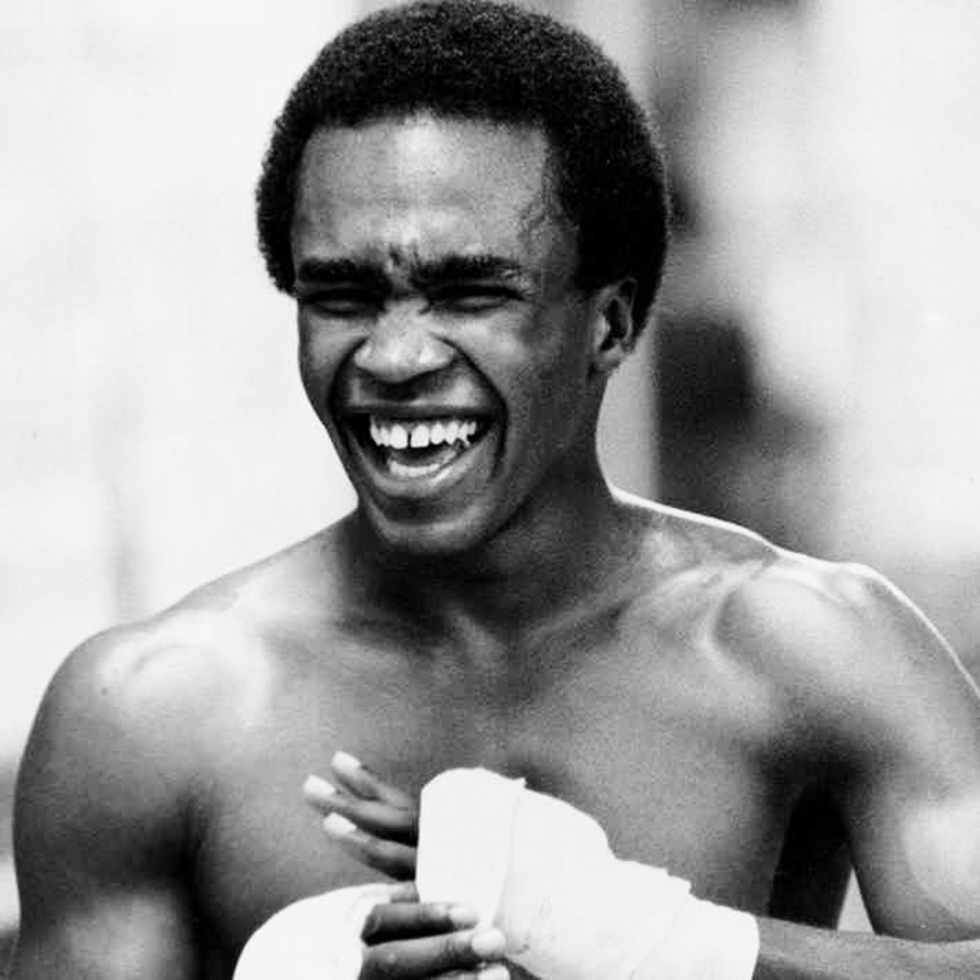

Dans ce quatuor des meilleurs chez les poids moyens, welters et super welters, à la suite desquels viendront, plus tard dans la décade, de grands boxeurs tels qu’Iran Barkley, Mike Mc Callum, Michaël Nunn ou John Mugabi, Sugar Ray fut très vite l’exception, le cas à part, celui autour duquel semblait s’organiser la conquête, non des seuls titres, mais de cette place de légende accordée par le public et la mémoire collective. Cette entrée dans la légende tenait compte des résultats, mais aussi d’un critère moins facile à isoler, qui reposait sur l’allure, le style, les gestes, le regard, la conduite sur le ring et hors du ring. L’élégance de Leonard lui donnait un insaisissable bonus. Plus encore ce double ressort du come-back et du combat perdu d’avance. Le boxeur cumulait deux attraits contradictoires pour l’amateur du noble art : un tempérament de quasi invincibilité et une forme de délicatesse qui tendait à le démentir. Quelque chose de gracile qui, partout sur sa personne, donnait à penser qu’il risquait de perdre, de tomber KO. Un secret de la boxe et du spectacle à haute tension évolue à grands traits aux images de Sugar Ray. Aux Jeux Olympiques de 1976, à Montréal, où le boxeur se défait du Cubain Andrés Aldama et remporte la médaille d’or, l’esprit de la boxe amateur et des olympiades ne présentent encore qu’un Leonard civil, déjà en tête, mais encore parmi les autres, à savoir les autres boxeurs de l’équipe américaine. Passer pro, après ce titre, n’allait pas de soi. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Leonard renonce à son projet d’étudier. Après son rêve réalisé à Montréal, le boxeur avait déclaré : « Maintenant, je veux aller à l’école ». Il n’en sera rien. Les circonstances vont accélérer la naissance du géant. Car ce boxeur porte aux yeux, sur le ring, cette ombre élargie, ce regard foncé quand il boxe. Un phénomène de changement à vue déjà observée chez Cerdan quand il montait sur le ring. Sa peur se muait en force ravageuse. Le profil de Leonard, le creuset de ses victoires semble flotter dans son regard. La musculature de l’athlète, dans les catégories où il a excellé, welter, super-welter, moyen, super-moyen et mi-lourd, signale la force et l’anatomie du boxeur, mais la manière dont les yeux de Leonard s’effarouchent dans les orbites, quand il boxe, annonce le sort des adversaires, un passage en mode sombre où le corps entier frappe et esquive. Les spécialistes relèvent à raison ses qualités de droitier rapide, sa vitesse de réaction époustouflante et son regard « supersonique », mais il faudrait ajouter cette manière d’effroi dans les yeux. Galvanisé par la peur, Leonard paraît tenir à bout de bras deux boulets qu’il s’applique à abattre sur son adversaire. La vitesse d’exécution et la vélocité du boxeur sont non seulement efficaces mais paraissent également d’un autre désir que la frappe décisive. Ce désir serait dans la beauté du geste, dans la danse du cogneur ; le retour rituel d’une ancienne colère et des combinaisons adaptées pour l’assouvir. Quand Leonard sautille autour de Durán ou Hagler, les pique et repique, nous assistons à une espèce de tambourinement, l’adversaire étant la peau du tambour ; Leonard harcèle pour battre son adversaire bien sûr, mais autant pour garder la cadence d’un danger rituel, initiatique. Les moulinets du « bolo punch », les rafales et la mitraille des fameuses séries de Sugar, emblématiques de la combativité du boxeur et multipliées lors du combat contre Hagler, développent aux yeux du spectateur une forme de grâce élevée à la fureur. Quelque chose d’un ange aux mains lourdes administre une punition démesurée et nous assistons à un phénomène proche de l’orage, de l’énergie libérée par la foudre, au dessin choisi des éclairs. Les décharges assomment l’adversaire mais elles valent pour elles-mêmes. Leur étrange séisme parti du buste et des bras lâche une chorégraphie telle une vocation des deux membres supérieurs. La grâce du fauve anime parfois les stylistes, inaccessibles aux coups de boutoirs des « punchers » ; Sugar Ray alliait les deux qualités : le délié et la frappe, unis par une obsession glorieuse. Un alliage que surligne d’ailleurs la double filiation du boxeur avec Mohamed Ali, dont Angelo Dundee, le soigneur, est devenu le sien, et avec Sugar Ray Robinson, le plus illustre des poids welters et poids moyens de l’après-guerre, le modèle du fléau stylé, qui l’a autorisé à reprendre le sobriquet de « Sugar ». Les abords plaisants de Leonard, aussi habilement affable sur un plateau TV que spectaculaire sur un ring, n’atténuent en rien le charme prégnant, insaisissable, de ce porteur jubilatoire de l’exploit, et de cette étincelle dure à l’œil, perçante et rare autant qu’annonciatrice et intimidante, qui est le goût et le signe de la victoire.

Texte © Nicolas Rozier – Illustrations © DR

Un garçon impressionnable est une série de critiques artistiques et littéraires.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.