Le temps du monde fini commence.

(Paul Valéry)

Les inspirations de Jorge Luis Borges viennent de différentes directions, surtout dès ce début de siècle qui concentre une pléiade de prophètes, physiciens, occultistes, poètes, mythologues, historiens, philosophes – des adeptes inconciliables entre un rationalisme spéculatif et un ésotérisme objectif –, grattant aux portes d’un univers en pleine métamorphose. Les textes de Borges sont emplis de ces références, ce qui rend sa lecture plus difficilement décryptable, puisqu’elle s’abreuve à des sources différentes. Tous ceux qui tentent d’analyser l’œuvre appartiennent à des disciplines spécialisées, différentes, incommunicables entre elles, dont les approches s’opposent, empiriques ou factuelles ; ils nous livrent une étude partielle de l’œuvre de l’auteur argentin, dont il serait préférable d’élaborer une synthèse plutôt que de multiplier les analyses. D’autant que de l’arbre borgésien, d’innombrables branches se sont ramifiées au-delà de sa génération, qu’il s’agisse de littérature, de poésie, dans des domaines tels la science-fiction ou le cinéma. Et les paradoxes temporels prédits par Borges sont aujourd’hui très proches de ceux imaginés par les physiciens quantiques.

C’est donc dans ce bain que Borges fabrique sa propre conception du temps, au travers de ses nombreux poèmes et nouvelles. Un temps paradoxal écartelé entre le temps humain et le temps cosmique, deux temps différents qui jamais n’auraient dû pouvoir se rejoindre. Dès la fin du 19e siècle, jusqu’au début du 20e siècle, se confondent pêle-mêle les débuts de la littérature fantastique, la science-fiction – ses prophètes et ses paradoxes temporels –, les polars anglo-saxons, avec un précurseur, Edgar A. Poe. Ce dernier est à la fois un poète et l’auteur d’une littérature fantastique, policière et métaphysique (Eureka), dans le même temps que naît une nouvelle science physique qui redécouvre une façon d’appréhender l’espace et le temps, portée par des arts et une littérature, et qui brise les codes admis : psychanalystes, dadaïstes, lettristes, surréalistes. Borges est porté par la vague à laquelle s’ajoutent ses propres lectures de Homère aux empiristes : Hume, Bacon, Locke, Berkeley, sans oublier Huxley, etc.

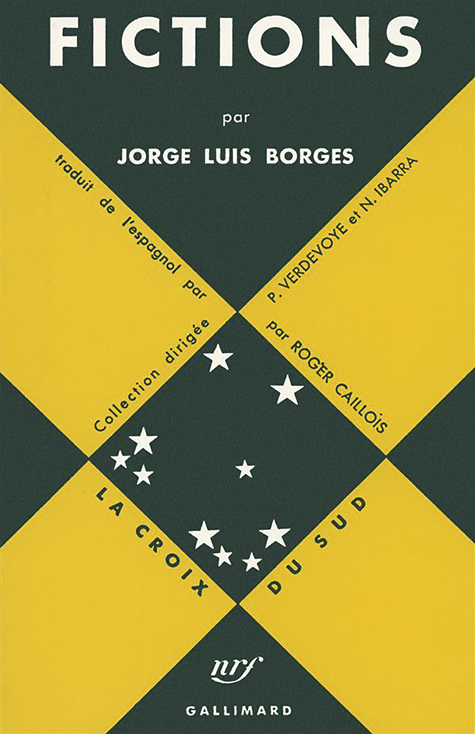

Roger Caillois, qui défendra avec force Borges malgré des relations entre les deux hommes parfois houleuses, obtiendra de Gallimard qu’il fasse traduire et publier un premier recueil de nouvelles, Fictions, dans la collection d’ouvrages ibéro-américains qu’il venait de créer et qu’il dirigeait : La Croix du Sud. Ce recueil, premier de la collection, regroupe quelques nouvelles choisies et traduites par Paul Verdevoyer et Nestor Ibarra parmi les œuvres labyrinthiques de ce fameux auteur argentin. À propos des textes de Borges, Roger Caillois écrivit :

Les présents récits placent dans des symétries abstraites presque vertigineuses, des images à la fois antinomiques et interchangeables de la mort et de l’immortalité, de la barbarie et de la civilisation, du Tout et de la partie. Par là, ils illustrent la préoccupation essentielle d’un écrivain obsédé par les rapports du fini et de l’infini.[1]

Ce premier recueil de l’édition française propose huit nouvelles publiées entre 1936 et 1941 dans la revue Sur qui traitent essentiellement d’une perception de l’espace et du temps : « Tlön Uqbar Orbis Tertius » (1940), « L’Approche d’Almotasim » (1936), « Pierre Ménard auteur du Quichotte » (1939), « Les Ruines circulaires », « La Loterie à Babylone » (1941), « La Bibliothèque de Babel » (1941), « Examen de l’œuvre d’Herbert Quain » (1941), « Le jardin aux sentiers qui bifurquent » (1941).

Borges avait déjà cédé ses droits aux éditions Gallimard dès 1946. Il aura fallu attendre cinq ans pour que ce prestigieux éditeur se décide à publier les textes d’un des plus importants écrivains du 20e siècle, célébré dans son pays dès les années quarante. Les deux volumes de ses œuvres complètes, publiés dans la Pléiade, sont cependant incomplets de plus d’une centaine de notes, de nouvelles, d’articles inédits ou publiés dans différents supports [2]. Jorge Luis Borges atteindra une renommée internationale tardive – malgré une renommée déjà acquise dans son propre pays – grâce, donc, à l’intervention de Roger Caillois en 1961, notamment avec le prix Formentor qui lui sera attribué conjointement à Beckett. Pour lui, ce sont les mots qui créent le Temps, comme le dit le texte de la Bible : « Au commencement était le verbe… ». À l’instar de « La Mort et la boussole » (1942), une enquête policière figurant dans la deuxième partie du recueil où l’énigme consiste à composer le nom secret de Dieu…

Borges nous dit qu’il y a deux temps, celui d’une éternité (le cosmos) et celui de l’humain, un temps fabriqué, bien qu’insaisissable (l’être). Il y a aussi le temps des anciens qui occupent les bibliothèques dont il est un méticuleux conservateur, sélectionnant les livres intemporels, ignorant les autres :

Depuis quatre siècles que je vis, je n’ai pu en lire qu’une demi-douzaine. D’ailleurs ce qui importe, ce n’est pas de lire mais de relire. L’imprimerie, maintenant abolie, a été l’un des pires fléaux de l’humanité, car elle a tendu à multiplier jusqu’au vertige des textes inutiles. [3]

Dans la nouvelle « Pierre Ménard, auteur de Quichotte » [4], Pierre Ménard recopie – œuvre de toute une vie – le roman de Cervantes, trois siècles après que l’auteur espagnol l’a écrit. Il reproduit le texte à l’espace près, mot pour mot, ponctuation pour ponctuation, dans la langue espagnole archaïque. Il se fond à l’identique dans son modèle, jusqu’à ce que l’exacte superposition le fasse disparaître. Il sera toutefois différent, dans la mesure où les mots recopiés ne porteront plus le même sens à l’époque de Ménard qu’à celle de Cervantes. La scrupuleuse copie de Ménard fondue dans l’œuvre précédente en devient l’originale. Mais la réplique ne détruira-t-elle pas le modèle ? :

Comparer le Don Quichotte de Ménard à celui de Cervantès est une révélation. Celui-ci, par exemple, écrivit (Don Quichotte, première partie, chapitre IX) :

… la vérité, dont la mère est l’histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l’avenir.

Rédigée au XVIIe siècle, par le « génie ignorant » Cervantes, cette énumération est un pur éloge rhétorique de l’histoire. Ménard écrit en revanche :

… la vérité, dont la mère est l’histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l’avenir.

L’histoire, mère de la vérité ; l’idée est stupéfiante. Ménard, contemporain de William James, ne définit pas l’histoire comme une recherche de la réalité, mais comme son origine. La vérité historique, pour lui, n’est pas ce qui s’est passé ; c’est ce que nous pensons qui s’est passé. Les termes de la fin – exemple et connaissance du présent, avertissement de l’avenir – sont effrontément pragmatiques. C’est sa lecture qui fonde la valeur du texte de Ménard, c’est même elle qui lui confère son identité particulière, différente de celle du Quichotte originel. La mise en abîme est le ressort qui déclenche une telle conception. En effet, c’est au moment même où le récit historique (l’histoire) est présenté comme l’origine de la réalité passée, que le narrateur/commentateur affirme la prééminence du Quichotte de Ménard, c’est-à-dire de la version historiquement seconde de l’œuvre. D’ailleurs, cette proposition provocante est exploitée dans ses conséquences ultimes à la suite de la nouvelle. Il sera dit, en effet, que le vrai Quichotte est celui de Pierre Ménard, beaucoup plus riche d’interprétations possibles que la pâle copie de Cervantes ! [5]

Nous retrouverons cette idée que la répétition de temps successifs, identiques, détruit le concept même du temps dans d’autres textes de Borges :

… Cette pure représentation de faits homogènes – nuit sereine, petit mur limpide, odeur provinciale du chèvrefeuille, boue fondamentale – n’est pas simplement identique à celle qui se produisit au coin de cette rue, il y a tant d’années : c’est sans ressemblance ni répétition la même. Si l’intuition d’une telle identité nous est possible, le temps est une tromperie : qu’un moment de son apparent hier ne soit ni différent ni séparable de son apparent aujourd’hui, cela suffit pour le désintégrer. [6]

Texte © Jean-Christophe Pichon – Illustrations © DR (Une précédente version de cette étude a fait l’objet d’une publication dans Historia Occultae, n° 9, mai 2018).

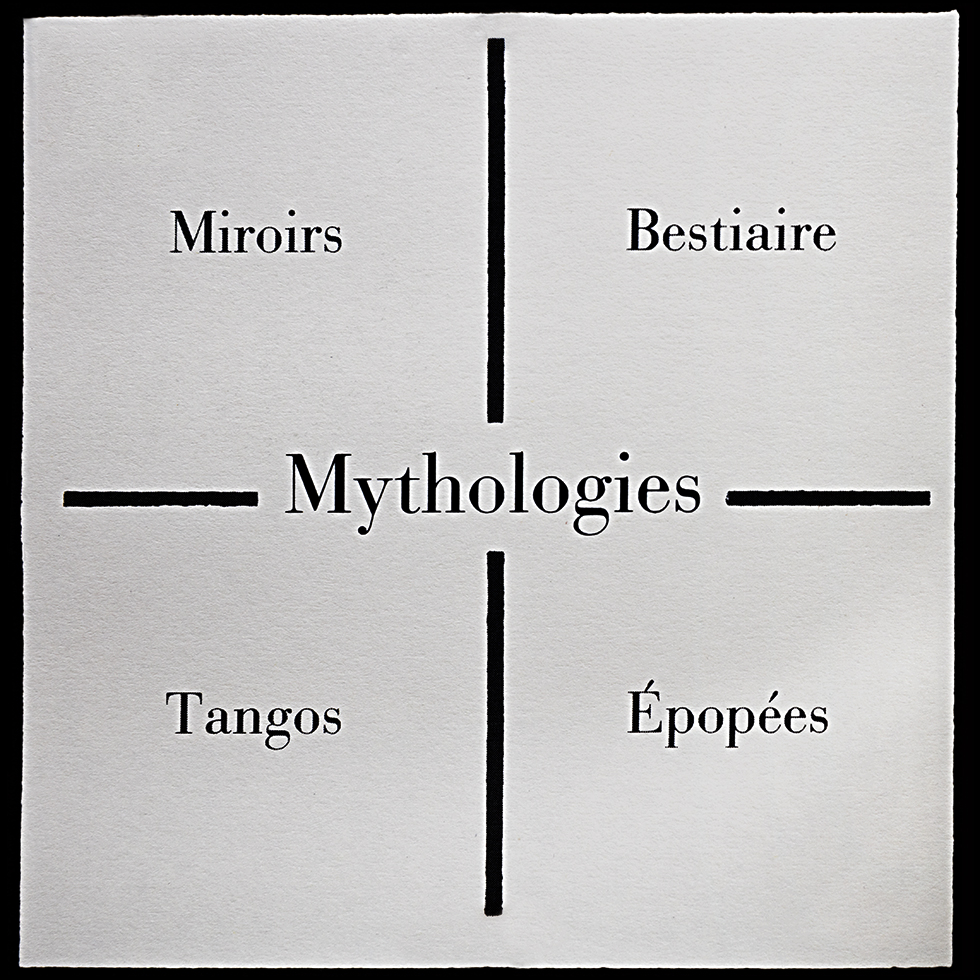

Fiction Borges est une série sur les mythologies fictionnelles en 8 épisodes.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] « Préface » in L’Aleph (1949), trad. française, Gallimard, coll. La Croix du Sud, 1967. Citons aussi, dans cette même collection les traductions de Fictions (1951), Enquêtes (1957), Autres inquisitions (1960) et L’Auteur et autres textes (1965).

[2] Jean-François Gérault, Jorge Luis Borges : une autre littérature, Encrage, 2003.

[3] « Utopie d’un homme qui est fatigué » in Le Livre de sable, 1975, trad. Gallimard, 1978.

[4] Cf. « Pierre Ménard, auteur du Quichotte » in Fictions, op. cit.

[5] Cf. Idem.

[6] Cf. « Nouvelle réfutation du temps » in Enquêtes, op. cit.