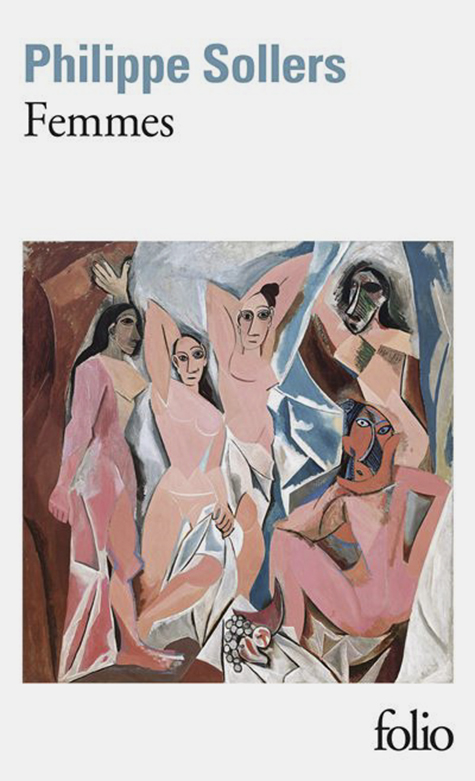

Dans cette série de trois articles intitulée « La Grande dérive de la littérature française », je préfère commencer par le second, « Sollers 1983 : la contre-révolution littéraire » (accessible ici). Ce n’est pas tant sur Philippe Sollers qu’il m’importe de répondre, (car, contrairement à Romaric Godin, je ne prenais plus cet écrivain au sérieux depuis belle lurette), mais sur un argumentaire dont Sollers ne serait, en partie, que le prétexte. Il s’agit d’une différence notable et déterminante, tout le reste, du moins le plus important en découle. En résumé, Godin construit un Sollers selon ses voeux, une fiction : cette construction s’efforçant d’accréditer une thèse sujette au roman Femmes.

D’où, en premier lieu, une « hypothèse » (tendant à être validée), induite par le titre de l’article. Avant d’y venir il faut dire en quoi la « thèse » en question repose sur une analyse partielle, défectueuse et orientée du cas Sollers avant 1983. Je passe sur les antécédents du personnage avant 1977, bien connus (même si Romaric Godin oublie de signaler que Tel Quel et Sollers étaient proche du PCF en 1968) pour aborder l’essentiel, le virage à 180 degrés de 1977. C’est lui qui est déterminant sur le plan politique et représente sous cet angle-là la seule véritable rupture (la littérature suivra) pour Tel Quel et son principal animateur. Certes, Godin cite le CIEL que Sollers et ses amis rejoignent en 1978, mais il s’abstient de préciser que l’année précédente – fait plus conséquent pour ce qui s’ensuit – les mêmes avaient publiquement soutenu l’opération dite des Nouveaux Philosophes. Ceci entérinait de facto leur rupture avec le maoïsme (ce que Tel Quel laissait préjuger en 1976 sur un ton encore mi-figue mi-raisin).

Dans ce registre « politique », Romaric Godin prend également au sérieux le PS mitterrandien en relevant que les « ministres socialistes [qui] avaient, pendant dix ans, défendu l’autogestion et le dépassement du socialisme […] ». C’est prendre des vessies pour des lanternes. Godin reprend là le discours de cette gauche qui arborerait, aujourd’hui, les couleurs de la France dite « insoumise ». Car le ver capitaliste était déjà dans le fruit en 1981, et même lors de la création du PS. Ne pas le reconnaître conduit à s’illusionner sur le PS, mais également à exagérer l’importance du tournant de la rigueur de 1983. La focalisation sur ce « tournant » relevant, ici, d’un exercice de concordance des dates : 1983 étant par ailleurs l’année de la parution de Femmes, un roman de Philippe Sollers.

Sur le plan littéraire, la rupture est moins franche : Sollers et Tel Quel ont progressivement lâché du lest (en prenant des distances avec leurs années « avant-gardistes ») jusqu’en 1982, la revue L’Infini succède alors à Tel Quel (ceci actant le passage du Seuil à Gallimard). Le succès de Femmes en 1983 – plus médiatique que public – s’explique par la « lisibilité » de ce roman vis-à-vis des précédents, et à son caractère autobiographique, sans parler du battage médiatique autour de cette publication. Mais, c’est beaucoup prêter à Sollers que d’avancer « qu’il s’agit d’une attaque frontale contre la modernité » : l’intéressé prenait un train en marche (tout en proclamant haut et fort qu’il n’avait pas payé de billet). Tout comme il est abusif d’évoquer avec Femmes une « véritable rupture ». Il suffit de se référer aux numéros de Tel Quel du début des années 1980 pour le vérifier. C’est pourquoi, j’y reviens, la thèse d’un basculement de Sollers en 1983 dans le camp de la droite, de la réaction, du conservatisme (cela, évidemment, à l’aune du basculement d’une « partie de la social-démocratie dans le libéralisme », le fameux « tournant de la rigueur ») est une construction, ou un artifice : enfourcher un tel cheval de bataille, c’est vouloir prendre Philippe Sollers au sérieux…

Alors que les différents positionnements de l’intéressé, ici et par la suite, ne peuvent qu’invalider le propos de Romaric Godin, Sollers défend effectivement tout et son contraire, non sans une certaine jubilation (un jour le pape, le lendemain Guy Debord, parmi de nombreux autres exemples). Godin n’a pas choisi le bon cheval pour tenter d’analyser en quoi la littérature évolue dans une certaine direction durant les décennies 1980 et 1990. Je risquerais de sortir de ce « sujet Sollers » si j’indiquais en quoi la « théorie littéraire » (illustrée par Tel Quel, Change, et plusieurs autres revues et écrivains avant-gardistes) – par delà l’aspect « théoriciste », voire « terroriste » d’un corpus hétérogène – qui, pour le pire, réduisait le texte littéraire à un objet langagier clos et auto-référentiel, mais qui, pour le mieux, mettait la « révolution du langage poétique » à l’épreuve de la littérature, cette « théorie littéraire » donc, en valorisant l’expérimentation et « l’autonomie » de la littérature, contribuait malgré tout à maintenir un minimum d’exigence critique.

Pour revenir sur Femmes, Godin entend doter ce roman d’un chapeau bien trop grand pour lui. Car il est ridicule, voire hors sujet d’affirmer que « Femmes est aussi le roman de la première panique morale face à ce que l’extrême droite appelle la cancel culture ». Le lecteur, déjà éberlué par cette découverte, ne peut que s’interroger : pourquoi donc nul, avant Romaric Godin, ne lui avait dit que Femmes « est bien un point de départ dans l’histoire littéraire et sociale française. La rhétorique anti-moderniste, hostile à la domination culturelle de la gauche, misogyne et homophobe qui y est déployée, constitue bientôt le coeur de la pensée conservatrice moderne et de l’union autour de « l’anti-wokisme » des centrismes et de l’extrême-droite ». On ne savait pas qu’une telle grille de lecture pouvait également être utilisée avec un roman publié en 1983… Comme d’aucuns le diraient, en ironisant sur l’exhaustivité décorative de films à costumes : « Il ne manque aucun bouton de guêtre ». Nous avons-là, dans cette énumération, comme un condensé très contemporain d’une doxa autoproclamée « progressiste ». Je ne vais pas, ici, débusquer ce qui, sous couvert de « progressisme » – plus particulièrement dans le domaine des Arts et des Lettres – contient maints aspects régressifs. Une de mes dernières analyses critiques – « Émancipation : féminisme, Arts et Lettres, sexualité » – y répond en grande partie.

Quand Romaric Godin indique que le 28 janvier 1999, un texte signé Philippe Sollers est publié à la une du Monde sous le titre « La France moisie », il ne sait pas à quel point il met la focale sur l’angle mort de sa démonstration. Citons d’abord les faits suivants. En 1996, Edwy Plenel devient le directeur de la rédaction du Monde. Durant plus de neuf ans, il exercera pleinement cette responsabilité : plus qu’aucun autre directeur de la rédaction passé ou à venir du quotidien du soir. En 1996, Josyane Savigneau était déjà responsable du Monde des livres : ce statut sera conforté durant les neuf années à venir. Et qui donc était durant tout ce temps « éditorialiste associé au Monde des livres » : mais Philippe Sollers ! Plus que cela même, son éminence grise en raison de la proximité de Sollers avec Savigneau. Une délicieuse époque durant laquelle on promotionnait dans ces pages les livres des sieurs Colombani, Minc et Plenel, ceux de leurs amis et des collaborateurs du journal. Cette particularité du Monde plenelien est bien connue, mais pas semble-t-il de la nouvelle génération des rédacteurs de Mediapart. Soulignons ici que jamais la « firme Sollers » n’a tant prospéré que durant ces années-là.

Pour reprendre l’exemple cité plus haut, c’était la première fois, dans l’histoire du Monde, qu’un article de nature littéraire (« La France moisie ») était publié à la Une du journal. Cela restera un cas unique après le départ de Plenel fin 2004 de son poste de directeur de la rédaction, jusqu’à aujourd’hui (à l’exception auparavant, en 2001, d’un article de Marc Weitzmann, de nature sollersienne : « Michel Houellebecq, aspect de la France »). Enfin, cerise sur le gâteau, Edwy Plenel qui animait à l’époque l’émission Le Monde des idées sur LCI, en recevant le 16 mars 2000 un certain Philippe Sollers, à l’occasion de la parution du roman Passion fixe, déclarait qu’il fallait lire ce roman « qui rend gai, heureux, qui donne envie de se battre, pour la vie, pour aimer, pour l’amour ». Étonnant, non ! Qu’est-ce qui distingue Passion fixe de Femmes (ou des autres romans publiés entre temps) ? Rien, ou presque rien… Je serais l’auteur de l’article « Sollers 1983 : la contre-révolution littéraire », j’irais demander des explications au directeur de Mediapart.

Philippe Sollers devra quitter Le Monde des livres et son poste d’éditorialiste associé dans les premiers mois de 2005 (faute du soutien de ses « parrains » Plenel & Savigneau, cette dernière devant elle-même rendre son tablier de responsable du Monde des livres en janvier 2005). À partir de là, l’étoile de Sollers va progressivement décliner. D’autres écrivains, de Houellebecq à Ernaud, en passant par les deux nobellisés, Le Clezio et Modiano, ainsi que quelques autres, tiennent davantage le devant de la scène littéraire. C’est donc abusif de prétendre qu’à « la fin des années 2010, Sollers est donc un écrivain puissant qui a désormais l’approbation des conservateurs qui, trente ans plus tôt, se méfiaient de lui ». Si approbation il y a, il paraît dérisoire d’expliquer cette prétendue puissance par les entretiens que Léa Salamé et Claire Chazal « réalisent ainsi à la télévision » avec le « vieil écrivain ». Cela relève plutôt du domaine de ces « chefs-d’oeuvre en péril » que l’on vient visiter avant une éventuelle disparition…

Je serai plus bref avec l’article « De Sollers à Beigbeder : la fabrique de nouveaux réactionnaires de la littérature française » (co-signé avec Ellen Salvi). Je n’ai lu ni Moix, ni Tesson, ni Beigbeder, et ne compte pas le faire à l’avenir. Moix est une figure d’histrion qui doit beaucoup à ses dons de mouche du coche télévisée. Quant à Tesson, il renvoie à une figure d’écrivain traditionnel (mais consacrée par la télévision). De même, je comprends difficilement que l’on puisse consacrer tout un article (« Frédéric Beigbeder : du « Gramsci de la branchitude » au boomer de la bataille culturelle ») à un personnage aussi inconsistant (il suffisait juste de le citer : « J’étais un jeune con, et maintenant je suis un vieux con »). Ce sont tous trois, principalement, des personnages médiatiques et accessoirement des écrivains (et je n’ai rien à dire là-dessus). L’écume, en quelque sorte, de la littérature : mais plus ça mousse, plus ça attire certains regards. En passant, je signale que l’oeuvre de Huysmans n’est pas réductible à ce qu’en disent les deux rédacteurs… L’autofiction, curieusement associée à nos écrivains « réactionnaires », est devenue une tarte à la crème littéraire depuis une bonne vingtaine d’années. Romaric Godin, dans son article, ne craint pas d’affirmer que « l’autofiction devient alors la forme parfaite de la littérature néolibérale inaugurée en 1983 par Sollers ». À la Zazie de Queneau le dernier mot (« L’autofiction : mon cul ! »), et lisons ou relisons L’Âge d’homme et La Règle du jeu de Michel Leiris.

Je n’ai pas encore évoqué Michel Houellebecq, le quatrième mousquetaire. Volontairement. Quoi qu’on puisse penser de son oeuvre (que j’ai lue entièrement) et du personnage, il s’agit indiscutablement d’un écrivain. Cependant (clin d’oeil à l’article précédent sur Sollers, signé du seul Godin), le Monde plenelien, qui avait eu du retard à l’allumage avec Les Particules élémentaires, se rattrapait ensuite en tressant des lauriers au roman suivant, Plateforme, que pour ma part, je critiquais sans ménagement (le texte « Houellebecq ou l’éloge de la forme plate : misère d’une certaine critique littéraire », repris dans « Houellebecq raconté aux ignorants »).

Ayant lu scrupuleusement donc ces trois articles composant « La grande dérive de la littérature française » de Romaric Godin et Ellen Salvi, je me demande si nos deux auteurs sont les mieux informés, les plus avisés et les plus compétents à Mediapart pour traiter de ces questions littéraires. Habituellement, c’est à Antoine Perraud qu’échoit ce genre de tribune. Perraud ne peut évidemment pas faire feu de tout bois. J’apprends qu’il vient de publier sur Mediapart un article concernant Sébastien Faure et la cité Lesage-Bullourde : « En 1921, un satyre anarchiste s’y fait pincer ». Le pôvre… il n’en finit pas d’expier sa proximité et son soutien, jadis, à Gabriel Matzneff !

Texte © Max Vincent – Illustrations © DR

Pour lire les droits de réponse d’Olivier Rachet et de Guillaume Basquin sur l’article concernant Philippe Sollers dans l’enquête de Mediapart, c’est ici et ici.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.