Avouons-le, notre ancrage malouin n’est pas tout à fait étranger à notre intérêt pour les civilisations englouties – à moins que ce ne soit le contraire. Tout le monde ne risque pas, sur le chemin de la librairie, de se faire emporter par l’une de ces vagues qui bondissent hors de la plage, éclatent sur la chaussée, lèchent les murs des hôtels et laissent sur les pistes cyclables des bouquets d’algues rouges et des os de seiche… Dans une ville dont une portion non négligeable risque, à court terme, de se voir engloutie, on croit plus facilement à la possibilité d’une noyade généralisée.

Si le dérèglement climatique confère au mythe du continent submergé une paradoxale actualité, nul besoin pourtant que l’impensable catastrophe redevienne d’actualité pour qu’elle germe et fructifie dans tel ou tel cerveau – à commencer par celui d’Emmanuel Tugny et de son éditrice – moi-même – pour confectionner cette anthologie (Ardaneva, 2023), nous qui avons l’un comme l’autre, enfants, été fascinés par l’Antinéa de Pierre Benoit, reine d’une curieuse Atlantide sèche perdue au milieu des sables du Hoggar :

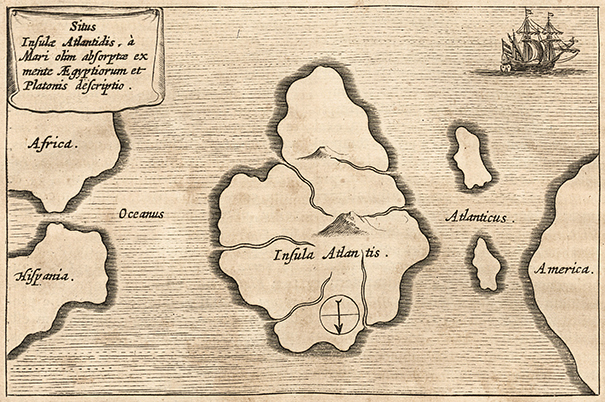

[Le mythographe] Denys [de Milet] m’apprenait donc que la partie centrale de l’Atlantide, berceau et demeure de la dynastie neptunienne, non seulement n’avait pas sombré dans la catastrophe contée par Platon, et qui engloutit le reste de l’île Atlantide, mais encore que cette partie correspondait au Hoggar targui, et que, dans ce Hoggar, du moins à son époque, la noble dynastie neptunienne était réputée se perpétuer encore.

En 1918, date de parution du roman L’Atlantide, la « catastrophe contée par Platon » a des résonances familières, même pour un lecteur adolescent. Les enfants que nous étions, à qui le nom de Platon ne disait rien, se sont laissé aller à croire que le best-seller de Benoit brodait sur d’authentiques sources historiques et scientifiques. Ce qui, ma foi, est absolument le cas. Si, de nos jours, c’est plutôt la crédibilité du récit du Déluge que d’aucuns interrogent, le 19e siècle a vu se multiplier les ouvrages savants destinés, non seulement à discuter la possibilité de l’existence de l’île-continent engloutie, mais à la démontrer ; et, cela fait, à localiser l’Atlantide, et à déterminer ce qu’il en reste.

On sait le siècle post-révolutionnaire si assoiffé de découvertes, si confiant en ses moyens nouveaux, qu’avec la même ingénuité tels savants adoubés par la faculté étudiaient la hiérarchie des races ou la phrénologie, voire la combustion spontanée des ivrognes ; de fervents scientistes, de vigoureux partisans du progrès, s’adonnaient au spiritisme sans se croire en contradiction avec eux-mêmes ; Auguste Comte voulut, du positivisme, faire une religion ; Émile Durkheim voyait en la sociologie l’outil d’un « salut séculier » – cf. Wiktor Stoczkowski, La Science sociale comme vision du monde : Émile Durkheim et le mirage du salut (2019) – et croyait en l’avènement d’un monde où un ordre et une morale bons en soi s’épanouiraient définitivement. Rien d’étonnant si le mythe des Atlantes a alors enflammé bien des savants : l’archéologue, l’historien, pouvait espérer, en s’y plongeant, non seulement reconstituer une civilisation perdue, mais examiner les conditions de possibilité d’un âge d’or avec lequel l’avenir positiviste aurait bien des similitudes ; le géologue, le géographe, se sentaient soudain capables d’ancrer dans le monde connu un récit qui relevait du sacré sans l’être – puisqu’il dupliquait celui du Déluge, dans lequel il trouvait une paradoxale légitimité – quand tant de textes différents, auxquels on ne croit pas, racontent la même chose, comment celle-ci pourrait-elle ne pas être vraie ?

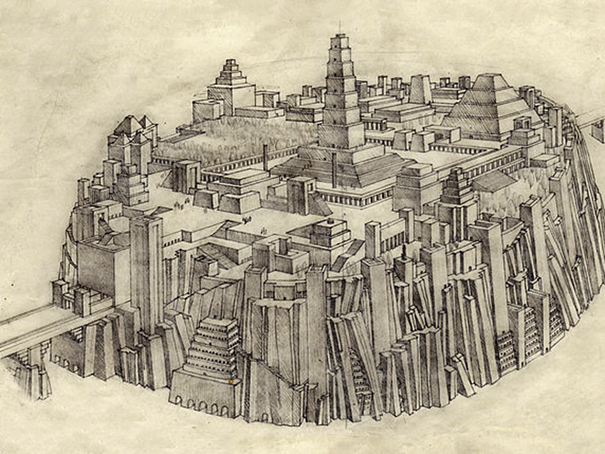

Voilà donc que les patientes recherches d’Emmanuel Tugny lui ont permis de retrouver un essaim de travaux scientifiques très sérieux, publiés dans des revues tout aussi sérieuses, et qui nous expliquent, fort posément, l’un (Jérôme Nicklès) que l’Atlantide fut un mirage récurrent, fait physiquement démontrable, l’autre (Victor Bérard) que « l’on ne doutera plus que, en décrivant sa ville de l’Atlantide, Platon ait eu dans l’esprit l’Aden de son temps » ; Michel Manzi va plus loin, qui trouve au continent une troisième localisation, en détaille, toujours scientifiquement, les mœurs, les ressources, toute la civilisation. Les progrès de la géographie, de l’optique, de la paléontologie, l’étude comparée des traditions comme des manuscrits anciens, tout concourt pour Manzi, non seulement à accréditer l’existence du continent englouti, mais à l’étudier presque aussi précisément que s’il ne l’était pas :

Quand les savants modernes, à la suite de recherches géologiques et préhistoriques, ont proclamé à tort la fausseté de la Bible, qu’ils n’avaient pas su interpréter, ils ont voulu dans leur orgueil rejeter les traditions et ne voler que par eux-mêmes ! Ils ont renié les Indous, ont prétendu les ignorer, sans se douter, qu’ils bégayaient à peu près la même chose !

C’est que l’Atlantide fait fantasmer, quand bien même on se targue de l’objectivité la plus glaciale. C’est qu’elle nourrit l’imaginaire, que s’y enracinent bien des fictions échevelées. Celles-là aussi, le recueil leur fait la part belle – et permet de réaliser combien l’imagination la plus apparemment débridée puise dans un corpus scientifique oublié. C’est l’utopie au sens plein, l’ou-topos, l’idéal sans emplacement ; c’est encore la catastrophe par excellence, la sanction de l’hubris, la fureur de Dieu, ou encore la fin absurde, inéluctable. Platon rapporte que « cette île était plus grande que l’Asie et l’Afrique, mais qu’elle a été submergée par des tremblements de terre, et qu’à sa place on ne rencontre plus qu’un limon qui arrête les navigateurs, et rend la mer impraticable » ; sur ce repoussant continent de vase, on a pourtant reconstruit, pour les faire tomber encore, les plus beaux mondes !

Texte © Pascale Privey – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.