Traduction est transformation. Traduction est déformation, à rupture ou plastique selon, sous la machine de traction dont la courbe d’enregistrement – le texte traduit issu – propose une nouvelle courbe de lecture que ses dérivées partielles, phonétique, sémantique, prosodique, caractérisent, et dont la fonction intégrale est à la mesure de sa fidélité, lequel terme ne peut pas se départir de son sens religieux. Traduire est croyance, c’est-à-dire un acte relatif qui veut tendre vers l’absolu au moyen des mots : une contradiction transcendante, une religion.

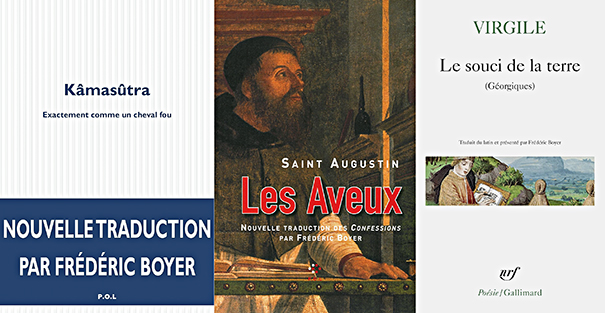

S’agissant d’un texte sacré aux yeux traducteurs acquis à la foi religieuse qui l’a promu, s’adressant à la communauté de ses croyants, c’est-à-dire à ceux ayant certitude des tenants et aboutissants de la signification de la version originale de ce texte, qu’il soit rédigé en sanskrit, hébreu, grec ou latin, la question de savoir si l’on peut en être traducteur et partie, à savoir appartenir à cette communauté que ce texte relie, qui fonde religion, se pose au carré : tel est le cas de Frédéric Boyer, dont les traductions des « Premiers » à la Genèse de la Bible (Bayard, 2001), des Confessions sous les Aveux (POL, 2008) d’Augustin, du Kâmasûtra (POL, 2015), des Géorgiques en ayant Souci de la terre (Gallimard, 2019) de Virgile, se posait en des termes, sinon neutres, indépendants, mathématiques (« traduire est croyance »), plus laïques. Dès la parution de Évangiles (Gallimard, 2022) traduits selon Frédéric Boyer, je me suis senti comme « appelé » à les relire et à me souvenir, à remonter les axones que l’étude, enfant, du Nouveau Testament m’a laissé, et demeurent intactes.

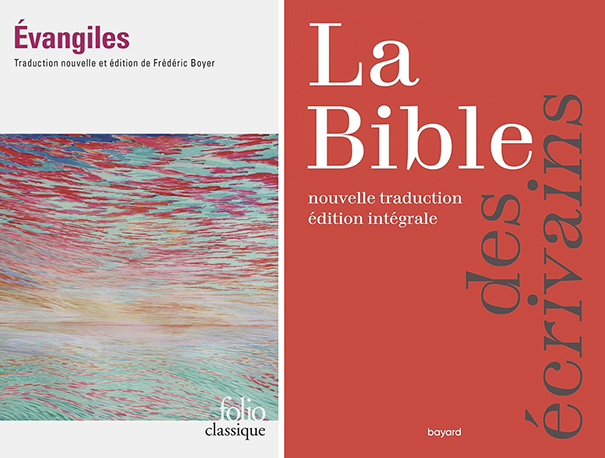

Évangiles vaut autant pour cette nouvelle approche des quatre canoniques des « Selon » après ceux des « D’après » dans la version de La Bible des écrivains, que pour son préambule intitulé « L’Évangile, théâtre de la parole », lequel titre renvoie explicitement au Théâtre des paroles de Valère Novarina cité à plusieurs reprises, associé à la notion de performance revendiquée où la profération sollicite autant les corps que les esprits. Selon Frédéric Boyer, Évangiles serait une performance dont j’interprète la préambule comme un moïto soulignant l’oralité primordiale des évangiles dont les évènements palestiniens furent parlés selon que l’on soit de Judée en grec, ou de Galilée en araméen : une affaire de narration de bouche à oreilles, aux glissements sémantiques qui exacerbent et obvient le sens, au jaillissement duquel il faut remonter avec l’écrit, préfigurant le grand opéra de la chrétienté, Saül en apôtre Paul, converti sur le chemin de Damas.

Ce qu’a d’intrigant la nouveauté de cette traduction, dans ce que me conduisent à penser les sauts sémantiques risqués des points de vue académique, i.e. œcuménique, qu’elle opère à son tour quand je rapporte ces sauts aux vocables avec lesquels j’étais familiarisé, depuis le catéchisme comme à la messe étant petit. Je ne relis pas le lexique et la phraséologie de La Bible de Jérusalem que leur rabâchage m’avait fait mémoriser, et notamment Les Quatre évangiles (Cerf, 1967), dont Le Nouveau Testament de La Bible des écrivains avait déjà haussé la barre plus grammaticalement que significativement, pour en esthétiser la lecture sans contrarier la doxa.

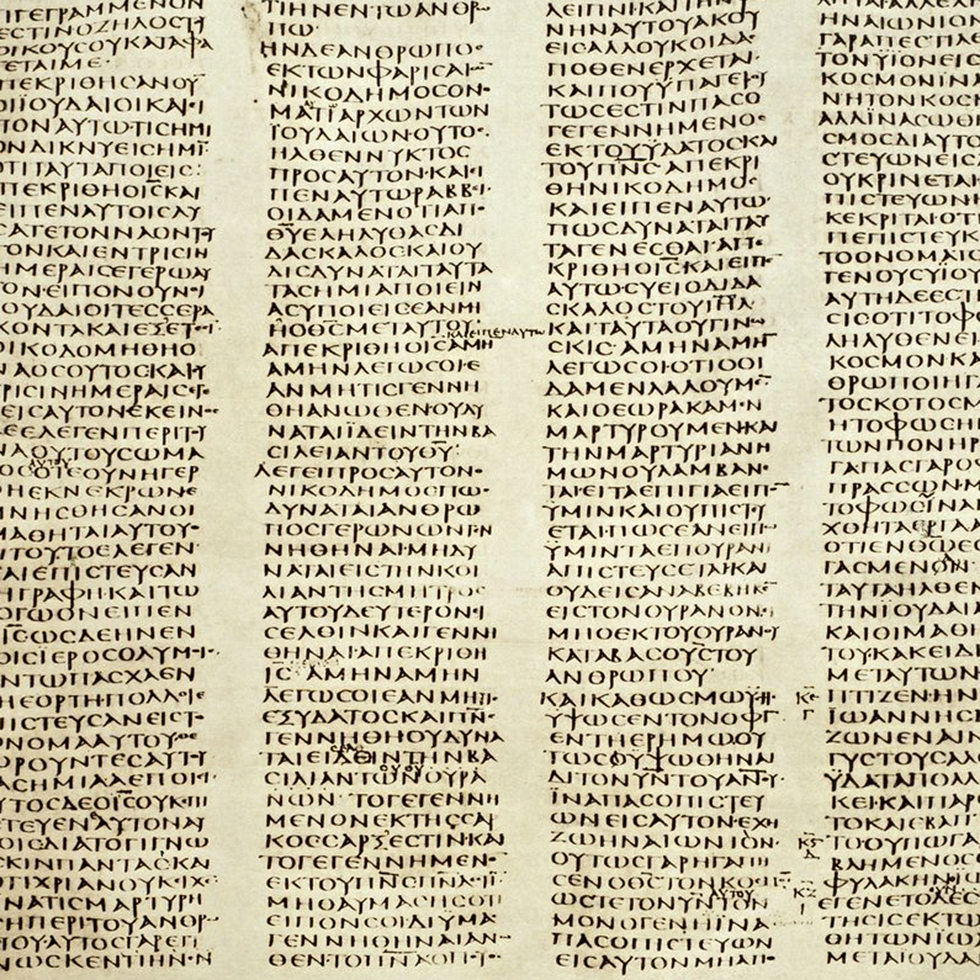

Combien avec Évangiles, je perçois ces sauts retentés, plus intrépides, conférant à ce travail de précision argumenté, littéraire tendu vers le littéral, conséquence d’un rigoureux savoir d’helléniste et d’historien des langues évangéliques, une performance christique relevant le défi d’une performance linguistique – pour reprendre ce terme de performance attaché, quoi qu’on en dise ou pense – aux premiers arrivés qui, bien qu’ils se soient dépassés, seront les derniers. Je voudrais dire que je lis une traduction qui confie sa foi dans l’immanence d’un texte, avec ce que cela signifie de contradictoire, qu’il s’agit de fouiller. La véridicité du fond, s’il y en a une, aucune ou plusieurs importe moins, que la méthodologie neutralisante qu’il s’agisse d’un grec ancien, qu’il soit fondé sur des notes au calame prises en sténographie où l’araméen et l’hébreu auraient des mots à préciser.

La volonté de littéralité de la traduction est à la mesure de sa puissance littéraire littérale, d’un neutre qu’elle oblige, qui n’appelle pas une bénédiction pour s’élever à la transcendance. Les évènements et les paroles que les évangiles colligent, et que Frédéric Boyer veut traduire le mot pour le mot, donnent le vertige à qui veut bien s’approcher du bord, accepte de tendre vers cette limite qui est celle d’un équilibre instable. Jusqu’avant cette lecture de Évangiles, je m’exprime et compare à partir de ceux que je peux lire en français, il y avait des paraboles qui étaient comme de ces vols qui vous mettent la pensée en apesanteur, décorrélées du réel. Les quatre évangiles, déclinés selon quatre comptes rendus d’évènements miraculeux et de dires déstabilisants, m’apparaissaient comme une sorte de traduction décimale qu’il me revenait d’arrondir à un seul, conduisant au même dénouement inéluctable, dont l’imbrication des narrations cautionnaient l’authenticité.

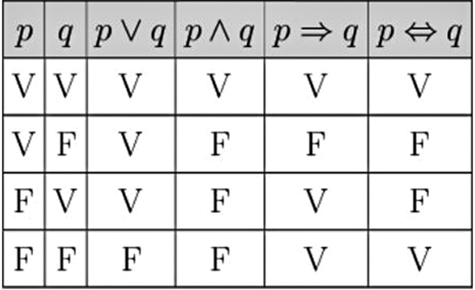

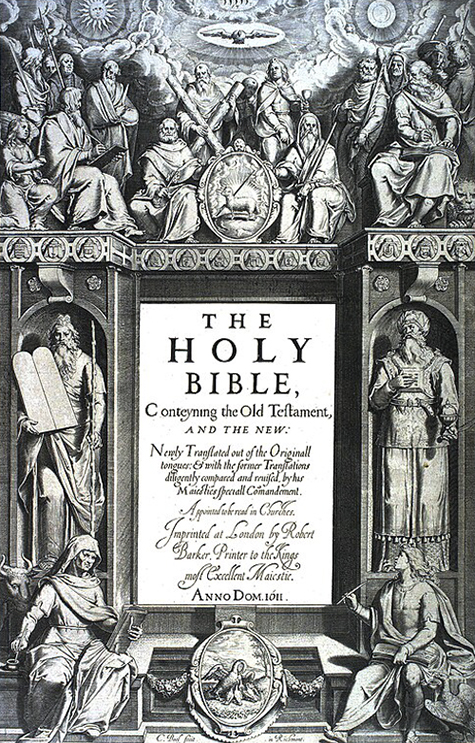

Si les traductions, pour être effectives, doivent recevoir la bénédiction de l’église, c’est que l’enjeu lexical et prosodique n’est pas mince. De la Vulgate traduite du latin déjà consolidée d’hébreu et d’araméen par Jérôme, les Quatre évangiles inclus, le premier livre imprimé par Gutenberg, à celle protestante de Segond jusqu’à la Bible de Jérusalem catholique détrônée par la Traduction œcuménique de la Bible (TOB) qui a désormais cours à la messe, promouvant une transcription des paraboles facilitatrice des réponses aux devinettes, où la table de vérité du connecteur ⇔, « équivalent à », se réduit à la proposition « vrai » ⇔ « vrai ».

Longtemps, catéchumène diplômé, dûment giflé par l’évêque, puis friand de pastilles de pain azyme, je lisais les Évangiles dans l’édition du Cerf, un livre de poche à couverture bleue offert par mon oncle et parrain, précision intime qui n’aurait aucune importance, hormis le fait qu’il se prénommait Daniel : « Mané, Tekel, Pharès », mene, mene, teqel, upharsin, compté, compté, pesé, et divisé : impair et manque…

Ici, je veux dire une autre anecdote personnelle. Lors de mon premier voyage en Éthiopie, je fis une chute dans ses hauts plateaux au nord de Dire Dawa qui nécessita mon rapatriement. Le temps d’organiser ce retour en France, je fus hospitalisé à Addis Abeba. Afin de remplir mon dossier, d’admission, une infirmière me demanda – à plusieurs reprises – quelle était ma religion. Nous sommes en pays chrétien monophysite où les représentant religieux sont assis à la droite du président. Je répondais invariablement : « My first name is Christian ». Pauvre infirmière qui fit les frais d’une synecdoque en forme de prise de conscience au pays de la reine de Saba à laquelle je voulus croire, croire, qu’elle ressemblait, Christian comme le héros de l’édifiant Pilgrim’s progress de John Bunyan…

Par comparaison Évangiles conduit à prendre en considération les trois autres propositions du tableau, vrai ⇔ faux, faux ⇔ vrai, faux ⇔ faux, laquelle dernière équivalence est vraie, cela qui donne sa chance à la conversion en poème de la parole d’évangile.

Il en va ainsi, par exemple, du comportement relaté d’un Jésus en « fils de l’humanité » plus qu’en « Messie », Jésus le « judéen » plutôt que l’anachronique « juif », et lorsqu’on lui présente la femme adultère, promise tout comme son amant selon la Thora à la mort (Lévitique 20:10), Jésus – que j’imagine en train de tracer dans le sable un tableau de vérité avec son bâton – un Jésus probabiliste et anachroniquement pascalien, où le « vrai » l’emporte aussi quand faux ⇔ faux et terminant d’en remplir le tableau disant « Que celui, sans connaître de manque, parmi vous, lui jette la première pierre », car pour Frédéric Boyer selon Jean « pécher », c’est « connaître le manque » (Jean, 8,7).

Jésus en soigneur humanitaire empli du « souffle esprit », et non plus de « saint esprit » qui parle l’Ancien Testament comme il respire à l’appui de ses démonstrations socratiques. Évangiles à l’instar de Pascal avec d’autres moyens nous suggère littérairement que le « raisonner », serait-il statistique, l’emporte sur le « croire » en s’appuyant sur les Tables de la loi comme sur des tables logarithmiques, quand Moïse l’emporte sur le capitalisme d’Aaron, ce que compose autrement Arnold Schönberg sous les mains de Pierre Boulez et tant d’autres : « Sans la musique… » Un souffle « esprit » dont Frédéric Boyer a dû ressentir la présence quand il s’est agi d’essayer de reprendre respiration, comme il arrive à un nageur en train de couler, qu’un être à la traîne de bulles vous accoste, détache l’embout buccal, vocal de ses lèvres, vous fasse partager sa ressource d’air salvateur comprimé pour vous remonter à la surface quand vous aviez gagné le large en nageant sans masque ni tuba à marée descendante.

Comme je sais gré à Frédéric Boyer de changer le fameux et ressassé « Ne jugez pas pour ne pas être jugé » en « Ne discriminez pas pour ne pas être discriminé » (Matthieu 7,1 d’après krino, signifiant « séparer », « discerner », en grec ancien). Et aussi dans le « Notre père » – chez Matthieu – que nous demandons d’être « délivrés, libérés du tourment (poneros), de la peine d’être tourmentés », et non plus du « mal », comme on le traduit encore dans La Bible des écrivains et dans Les Quatre évangiles.

La traduction des évangiles, possèderaient-elles cela de spécifique qu’il s’agit d’un livre religieux, anthologie synoptique de quatre témoignages prosimétriques où le signifié est « sensé » l’emporter sur le signifiant, conduit à s’interroger réciproquement sur le caractère profanateur de toute traduction étant donné l’absence intrinsèque absolue d’équivalence des langues, que le livre source soit profane ou religieux, conduit à envisager l’acte de traduction comme un acte religieux. On « jugera » là de la « fidélité » de la traduction, terme religieux s’il en est, on la « discriminera » d’après la probabilité d’identité que nous sommes prêts à croire, au taux de croyance dans l’identité que l’objet offrirait, avec sinon son reflet miroir, sa traduction projetée à travers, sur le plan focal de sa lentille divergente.

Autrement dit, d’après la clarté du fleuve de mots qui a recueilli la signification, sémantique et phonétique comme lentille d’eau des bruits de la langue source, partant que toute langue est déjà une croyance et croyance à la puissance deux, que l’on soit capable de convertir des sons en mots porteurs de définitions partagées, c’est-à-dire arithmétique, distribuées comme des pains, la croyance qu’il existe une matrice de conversion (terme religieux) faisant fi des signes plus ou moins, affublant tous les mots d’une valeur absolue, la conscience de cela vous met en chemin comme Évangiles dont on sait qu’ils mènent tous à Rome, et au fond, qu’importe que ce chemin passe par Damas, pourvu que s’y produise la vision aveuglante.

Les évangiles en tant que paradigme relèveraient comme toute traduction de l’uncreative writing prônée par Kenneth Goldsmith, puisque parole originelle transcrite, puis traduite en chaîne depuis l’an quarante après le Christ à nos jours, chœur polyglotte de paroles christiques qui continuent de subjuguer en ce que la science, qui sous-tend ses énoncés, dirait son mot.

Je voudrais terminer cet article en revenant au début d’Évangiles, à son théâtre de la parole où Frédéric Boyer explique pourquoi il a remis sur le métier cette traduction quadriphonique, repoli les quatre faces de ce tétraèdre quand la lecture de La Bible des écrivains nous avait convaincus, le processus binomial (un/une écrivain, un exégète) construisant une confiance augmentée d’un plaisir du texte, les poncifs rafraîchis par des ajustements de signifiants laissant intacts, affinant le signifié de cette Parole référentielle ?

Pour illustrer l’écart traductologique entre la version des évangiles de La Bible des écrivains et Évangiles, je parlerais d’un effet comme de biréfringence entre les deux versions, dont la seconde, Évangiles, serait la lecture qu’il me semble que l’on pourrait faire à travers un bloc de calcite transparent qui jouerait le rôle de la version orale originelle à jamais silencieuse, vocalisée à quatre voix, exégétisée, puis littérarisée. À cet égard, j’ai choisi ce passage de Matthieu 6,26 qui me touche particulièrement :

De Marie-Andrée Lamontagne & André Myre :

Observez les oiseaux dans le ciel : ils ignorent les semailles et les moissons. Ils ne songent pas à faire

des réserves de nourriture, et pourtant votre Père dans les cieux veille à les nourrir. Ne valez-vous pas

mieux ?

Vous aurez beau vous inquiéter, vous ne pourrez ajouter une heure à la durée de votre vie.

Quant à vous vêtir, pourquoi vous tracasser ? Prenez les fleurs sauvages : elles croissent, mais sans

effort, sans avoir à manier le fuseau. Et pourtant je vous le dis, les atours d’un Salomon en majesté ne

peuvent rivaliser avec ceux d’une seule de ces fleurs.

De Frédéric Boyer :

…Fixez le regard sur les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n’entreposent rien nulle part,

et pourtant votre Père, Celui dans le ciel, les nourrit.

Et non, vous n’êtes pas très différents d’eux !

En quoi vous inquiéter pourrait vous assurer de vivre un petit peu plus ?

Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ?

Apprenez des lis des champs comme ils grandissent : ils ne se fatiguent pas au travail ni ne filent.

Je vous dis que Salomon dans tout son éclat n’a jamais été paré comme l’un deux…

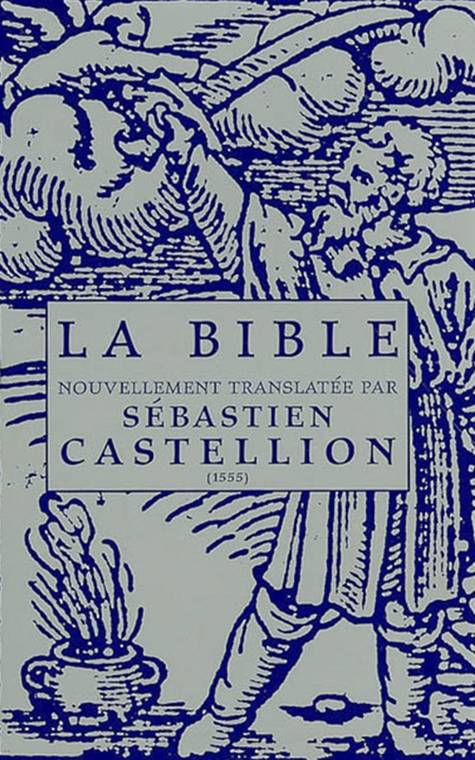

Et je ne résiste pas à la citation du même passage du Matthieu de La Bible nouvellement translatée par Sébastien Castellion (1555), récemment rééditée, laquelle avait des faveurs de Jacques Roubaud :

… Regardés les oifeaux de l’air, qui ne fement : ni ne moiffonent, ni n’amaffent en greniers, e vôtre pere

celefte les nourrit bien. Ne valés vous pas beaucoup plus qu’eux ? E qui êt celui de vous, qui par fouci

puiffen’aiouter a fa ftature vune coudée ? E des habillemens pourquoi en êtes vous en foucis ? Prenés

exemple aux lis des chams, comment ils croiffent fans trauailler ne filer. E ie vous di que Salomon

même, auec toute fa pompe, n’étoit pas fi bien vêtu que l’vn d’eux. Que fil herbe des chams, qui ê

auiourdhui, e demain on la mettra au four, dieu la vêt ainfi, ne le fera-il pas beaucoup plus a vous ?

ô méfians…

Si je mets de côté la traduction impériale de Louis Segond en style syntaxiquement travaillé du 19e, cléricalement fidèle, notre langue portée à son génie dispose de la Bible de Port Royal à la traduction dirigée par Lemaître de Sacy, frappée de son Blaise Pascal en joueur de poker gagnant et physicien du vide, la bible d’Arthur Rimbaud et de Victor Hugo, laquelle nous offre un référentiel où la fidélité l’est tautologiquement à la « foi », équivalente à la King James Bible (KJB), celle du roi Jacques publiée en 1611, toujours intemporelle, à laquelle les poèmes de Charles Reznikoff doivent tant…

Abondance de « oui » et de « non » dans la bouche du Jésus de Boyer…

Jésus, écologiste en herbe, et Frédéric Boyer en botaniste qui sait reconnaître le lis des champs après Virgile dont il a également traduit les Géorgiques sous le titre explicite de Le Souci de la terre, ornithologue et herboriste avec le Søren Kierkegaard des Trois Discours sur Ce que nous apprennent le lis des champs et les oiseaux du ciel (1847), tandis que D’après ou Selon Matthieu lequel évangile démarre par un arbre généalogique dioïque aux fleurs mâles jusqu’à Jésus Christ, fils de Joseph en charpentier, oubliant que pour fructifier, il convient que tel arbre, d’abord ne soit pas abattu, puis soit apparié à un arbre dioïque aux fleurs femelles, seul fécond, porteur de fruits lesquelles aboutiront à Marie, dont l’Évangile selon Elle est « jugée » apocryphe…

Avec cette remise sur le métier des évangiles, l’auteur répond de son besoin pour cette nouvelle traduction d’entrée de livre : « Cette nouvelle traduction des Évangiles est personnelle… Personnelle parce que je tente seul ici de répondre, par la traduction, à des questions profondes pour moi que m’auront posées ces quatre textes de l’Antiquité, en tant que littérature… ». Personnelle, seul, profondes, littérature : la traduction offrant des marges d’interprétation solipsiste sans affecter la moelle osseuse d’une perspective ontologique qui permet de rester debout, en considération du malheur, du « tourment » que provoque « un manque » fondamental, d’aimés réfléchissants, c’est ainsi que le « mal » est traduit par le « manque » qu’il s’agit de dépasser.

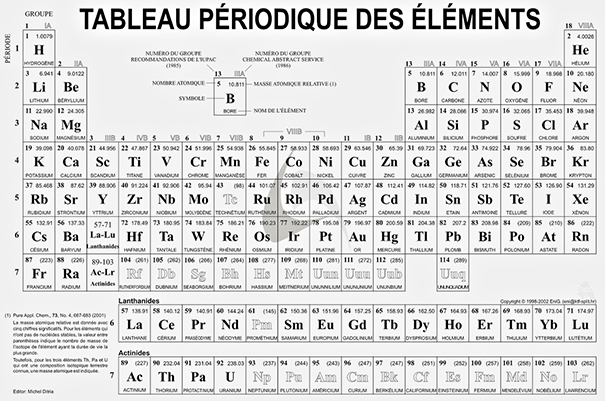

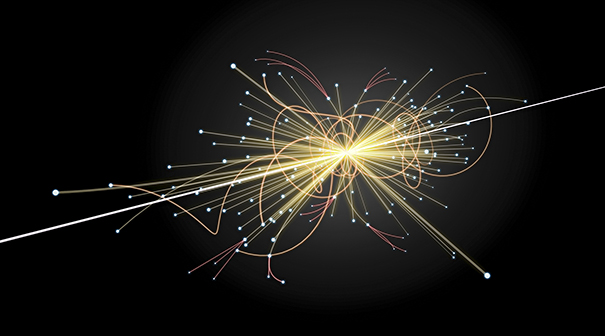

Ainsi, considérant que les évangiles synoptiques sont quatre variations sur le même thème messianique de la relation de la geste de Jésus, quatre transcriptions de parlers divers en langues araméenne, grecque ou hébraïque, étant donné l’absence d’équivalence des termes selon qu’ils sont relatés en araméen, grec ou hébreu avant d’être transcrits, que les écrits se désagrègent quand les paroles restent comme le savent tous les griots africains, et que les textes que nous connaissons ont produit des quiproquos parfois tragiques, de même nature que la croyance scientifique dont il a fallu faire montre pour passer de la prédication à la prédiction des éléments chimiques manquants au « tableau de Mendeleïev », qu’en était-il dans l’absolu des mésons, quarks et bosons sémiques et sémitiques des Évangiles au temps T de la désintégration de Jésus ?

Avec Évangiles, Frédéric Boyer, à la suite de la longue lignée de leurs colligeurs, transcripteurs et autres copistes, s’inscrit en chercheur attaché à un collisionneur de particules sémantiques dont il nous propose de faire l’expérience, de participer à la performance.

Texte © Christian Désagulier – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.