L’artiste est le frère du criminel et du dément.

(Thomas Mann)

La dernière réalisation de Francis Ford Coppola a failli rejoindre le panthéon restreint des films maudits condamnés à ne jamais voir la lumière du jour : on pense bien sûr à l’adaptation de Dune par Alejandro Jodorowsky, projet (trop) ambitieux et avorté, pour ne pas dire saboté par les studios hollywoodiens. Megalopolis appartient surtout à cette famille particulière des films que certains réalisateurs ont portés toute leur vie avant de se heurter, une fois leur grande œuvre achevée, à l’incompréhension parfois violente de la critique et du grand public. C’est le cas de Michael Cimino et de son classique La Porte du Paradis qui, après sa sortie, a coûté sa carrière au réalisateur américain, tant les critiques étaient unanimes pour fustiger son film.

À la mort du réalisateur devenu paria à Hollywood, les mêmes critiques se mettaient d’accord pour en faire un des plus grands films des quarante dernières années… Au vu du flot de réactions négatives et de l’échec commercial qui se profile pour Megalopolis, on peut affirmer que ce film est à Coppola ce que La Porte du paradis était à Cimino… À ceci près que le réalisateur du Parrain et d’Apocalypse Now peut se payer le luxe de « rater un film » aux yeux de la critique mondaine sans risquer sa place au panthéon des dieux hollywoodiens. L’opinion peut se rassurer en se disant que même les dieux du cinéma sont finalement des êtres faillibles…

En fait, la référence adéquate lorsqu’on évoque le dernier Coppola est le film Metropolis du réalisateur allemand Fritz Lang, sorti en 1927. Il fut le film le plus cher de son époque et reçut des critiques sévères tout en connaissant un échec cuisant après sa sortie. Quelques décennies plus tard, il sera réhabilité en étant reconnu comme un des chefs-d’œuvre majeurs du cinéma. Mais le parallèle entre ces deux films est loin de se limiter à leur histoire malheureuse : la ville dystopique où règne une aristocratie corrompue, la technique aliénante et diabolique, l’histoire d’amour (presque) impossible en filigrane et un « happy-ending » augurant une ère nouvelle sont autant de thèmes que l’on retrouve dans le film de Fritz Lang et qui semblent avoir directement inspiré le réalisateur de Megalopolis.

Coppola reste un des plus grands réalisateurs de l’histoire du cinéma et son dernier film, loin de démentir cette affirmation, vient la conforter de manière aussi cinglante que singulière. Une des principales causes de la déception quasi-unanime des aficionados de Coppola vient du fait que Megalopolis n’est pas seulement le dernier film du réalisateur américain, mais très certainement son ultime production, son film testament. Les cinéphiles qui souhaitaient retrouver le Coppola conventionnel, entrer en terrain conquis et rester dans une bulle rassurante du début à la fin pour ensuite saluer comme il se doit un monstre sacré tirant sa révérence avec son meilleur film, sont donc tombés de haut.

Avec Megalopolis, Coppola nous a donné une bonne leçon, pas seulement une leçon de cinéma comme lui seul sait en faire, mais un peu à la manière d’un maître spirituel qui vient détruire toutes les certitudes et les conditionnements de son disciple, le laissant désemparé devant le grand écran sur lequel défile le générique final. Car Megalopolis fait partie de cette catégorie bien particulière des œuvres apocalyptiques, dont le maître incontesté en la matière reste le grand Andreï Tarkovski. Comme toute œuvre artistique de ce genre, elle n’existe que pour bousculer les sensibilités de ceux qui la reçoivent en faisant de la résolution des contraires son leitmotiv.

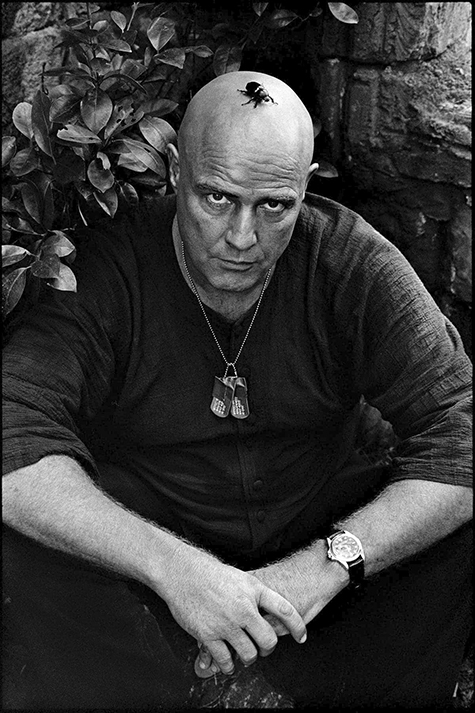

Apocalypse Now était bien sûr un grand film apocalyptique, adaptation du roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, mais c’était une apocalypse qui révélait le Mal dans toute sa cruauté, aussi bien psychique que sanglante (on pense à la dernière séquence du film où se mêlent massacre à la machette et sacrifice animal), à travers le colonel Kurtz, héros transgresseur et créateur d’un nouveau mythe aux relents sadiens où les lois de la nature prennent la place des lois humaines. Après l’achèvement de l’héroïsme transgresseur, toute œuvre de la fin ne peut se faire qu’en mode parodique, et c’est exactement ce qui fait le génie de Megalopolis, mais aussi la cause principale de son rejet quasi-viscéral, y compris de la part des fans de Coppola et des critiques les plus aguerris.

En fait, ce film s’inscrit pleinement dans l’eschatologie personnelle du réalisateur : il est son livre de l’Apocalypse (un mot dont l’étymologie grecque signifie « révélation ») où convergent ses visions, ses prophéties et ses doutes. Comme l’apôtre Saint-Jean à Patmos, Coppola a écrit et réalisé ce film dans la douleur – inévitable souffrance qui accompagne toute révélation – un purgatoire créateur (caractéristique des films « maudits ») qui a duré plus de quarante ans, une période faite de problèmes financiers à répétition, de projets avortés et qui a même connu l’événement apocalyptique de tout un pays avec les attentats du 11 septembre 2001. Alors que Coppola était enfin prêt à entamer son projet, il fut contraint de détruire toutes les images de New York pour son film avant d’annoncer l’abandon définitif de son projet.

Contre toute attente, plus d’une vingtaine d’années plus tard, Coppola révèle au monde entier le Livre qu’il portait en lui, une fresque hors-norme qui annonce la fin d’un monde. La notion de Livre est loin d’être fortuite car il y a une architecture particulière à Megalopolis qui évoque les grands classiques de la littérature mondiale, qu’elle soit sacrée ou profane, de la Bible au 2666 de Roberto Bolaño en passant par La Divine Comédie de Dante. On entre dans Megalopolis comme dans un roman-monde indescriptible où les personnages et les références abondent, une de ces œuvres qui ont la prétention (toujours folle voire… mégalo) de concentrer le monde à l’intérieur de ses pages ou de ses images.

On l’aura compris, le titre du film caractérise d’abord l’œuvre elle-même : Megalopolis n’est pas seulement la cité démesurée destinée à remplacer la New Rome (parodie futuriste de la New York contemporaine), celle que veut bâtir contre vents et marées l’architecte César Catilina. Megalopolis est aussi et surtout ce projet fou d’un réalisateur conscient que le crépuscule de sa vie coïncide avec celui de son époque. D’où l’identification avec un empire romain décadent qui constitue l’univers particulier du film, dans les costumes et les décors jusque dans le nom des personnages : les tribuns Cicéron, sénateur connu pour ses talents oratoires, et Catilina, son adversaire politique qui veut s’emparer de Rome par la force quitte à la détruire, inspirent les personnages principaux du film (le maire Franklyn Cicero et l’architecte César Catilina). Tandis que le richissime Hamilton Crassus fait référence au nom de celui qui fut membre avec César et Pompée du triumvirat qui dirigeait la Rome décadente où officiaient Cicéron et Catilina. Crassus représente à lui seul toute la dégénérescence morale de cette cité qui périclite et où la richesse outrancière, la vulgarité et le nivellement vers le bas sont érigés en règle d’or.

Les scènes inaugurales nous montrent des fêtes orgiaques dignes du film Satyricon de Federico Fellini, grand film parodique s’il en est. Julia Cicero, la fille du maire, y apparaît comme une fille frivole aux mœurs légères, mais on comprend que cette attitude n’est qu’un masque qui cache la vraie nature du personnage. Car Julia est la seule à connaître le pouvoir secret de César qui est capable d’arrêter le temps. Ce pouvoir symbolise la sagesse cachée chez certaines personnes évoluant dans un monde en fin de cycle (le Kali Yuga de la tradition hindoue), des potentialités qui ne demandent qu’à être développées pour porter les ferments du monde à venir. Ce sera fait précisément sous la houlette de César Catilina qui deviendra le mentor de Julia et très vite son amant. On s’attend à ce que cet amour impossible prenne des couleurs tragiques à la Shakespeare, d’autant plus que Coppola est l’un grand maître du tragique au cinéma avec Le Parrain, son chef-d’œuvre incontestable. Mais de Shakespeare nous aurons seulement une longue confrontation tragi-comique entre le maire Cicero et Catilina (qui prononce le fameux To be, or not be de Hamlet), une confrontation parodique qui pastiche l’agôn que l’on retrouve dans toutes les tragédies et dont le plus fameux reste celui qui oppose Œdipe et Tirésias, dans la pièce de Sophocle.

L’architecte Catilina combine l’esthète et le scientifique : idéaliste, artiste torturé et découvreur du « Megalon », un nouveau matériau qu’il veut utiliser pour bâtir sa cité utopique. Il évoque ce héros d’un roman futuriste de Jules Verne (Paris au XXe siècle) : un poète idéaliste et solitaire, qui tente désespérément d’accomplir son œuvre poétique à la marge d’une société utilitariste où la technique toute-puissante régit la vie des habitants d’une mégalopole devenu vide et dépourvue d’âme. Mais César Catilina évoque surtout Adrian Leverkühn, le héros du roman Le Docteur Faustus écrit par Thomas Mann, un musicien de génie dont l’ambition artistique se mue en un délire totalitaire après un pacte avec le diable qui le fait sombrer dans la folie. C’est le cas de l’architecte de Megalopolis dont la théorie esthétique se transforme en un projet à l’ambition totalitaire. Dans le film, cette métamorphose est illustrée par la superposition d’images en noir et blanc des dictateurs Hitler et Mussolini en plein discours de Catilina qui harangue une foule en liesse. Le basculement faustien s’opère lorsque Catilina ne fait rien pour empêcher une catastrophe imminente qui menace de détruire la ville de New Rome. En Néron satisfait, il permet ainsi à la destruction de s’accomplir pour pouvoir construire sa Megalopolis et se débarrasser de ses détracteurs.

Nous sommes ici au cœur du grand œuvre de Coppola dont le message principal est la naissance d’un système totalitaire qui ne dit pas son nom à partir d’un mythe nouveau, porté par une architecture esthétique totalisante. C’est le cas du nazisme qui a d’abord fait de l’Histoire un mythe avant d’accomplir son travail de destruction. À ce stade, il est impossible de ne pas évoquer l’un des plus grands films du 20e siècle : Hitler, un film d’Allemagne du réalisateur Hans-Jürgen Syberberg, sorti en 1977.

Ce film retrace l’histoire du nazisme en tant que mythe parodique sur fond d’esthétique wagnérienne. L’aspect théâtral du film rappelle fortement les représentations des joutes verbales et leurs dialogues parfois surréalistes dans le Megalopolis de Coppola. La transgression du héros parodique est accentuée tout au long du film par cet aspect onirique et surnaturel qui déroute à plus d’un titre, à tel point qu’on arrive à se demander si tout cela n’est pas le rêve éveillé d’un César Catilina sous substance hallucinogène. Qu’est-ce que le rêve sinon le temps de l’entre-deux par excellence ?

Le film se déroule ainsi dans ce temps suspendu, celui qui marque l’attente de l’événement fondateur. L’union des contraires symbolisé par le mariage Catalina-Cicero vient parachever l’attente messianique et laisse le spectateur figé dans un éternel présent où seul demeure l’enfant issu de cette union, symbolisant le cours cyclique de l’Histoire promis à un nouveau recommencement, par opposition à l’Histoire linéaire où les évènements ne font que se succéder. Coppola est le témoin de ce moment apocalyptique et en s’identifiant à l’enfant de la dernière scène, il nous livre une œuvre qui ne sera à coup sûr véritablement comprise et appréciée que dans plusieurs décennies, soit plusieurs années après la disparition de l’un des derniers monstres sacrés du cinéma.

Texte © Ali Benziane – Illustrations © DR

Corrections est une série critique sur les mythes cinématographiques.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.