2020 : L’année où le cyberpunk a percé (Caméras Animales, 2021) est une réponse à l’impossibilité-annulation de presque tout dans de nombreuses vies, dont la mienne, depuis le premier confinement. Ce n’est pas un livre appartenant au genre de la science-fiction, mais des notes d’écriture rédigées à l’intérieur d’un monde (le nôtre) devenu ce qui, auparavant, a pu être qualifié de SF. La seule SF, ici, est celle du présent, un présent souvent dystopique, cauchemardesque, laissant l’humain sur le carreau. En écho, je rappelle ma vision de la « science-poésie » (SP), telle qu’exprimée lors de notre entretien en mars 2017 :

Le présent que nous vivons est de la science-fiction. La SF d’hier est devenue (et devient un peu plus chaque jour) la réalité, de par l’environnement (les évolutions) technologique, scientifique, informationnel, sociétal. La technologie est arrivée à un point où la science-fiction a cessé d’être de la fiction. Les conséquences sur nos sociétés et nos individualités sont incalculables, multiples, profondes. Mon geste poétique n’a pas pour thème la science-fiction mais est de la science-fiction en lui-même. Ou, plus exactement : de la science-poésie (SP), ou poéscience. Qui témoigne de la science-fiction du présent. La « poéscience » détourne et utilise le vocabulaire, le lexique, les codes, l’imaginaire, les matériaux (discours, images, sons, comportements…) de la science et de la technologie. Cette « poéscience » est la réponse des grands singes que nous sommes à l’environnement techno-scientifique, qui est pris comme inspiration, certes parfois thématiquement, mais surtout dans les processus créatifs/poétiques/formels eux-mêmes.

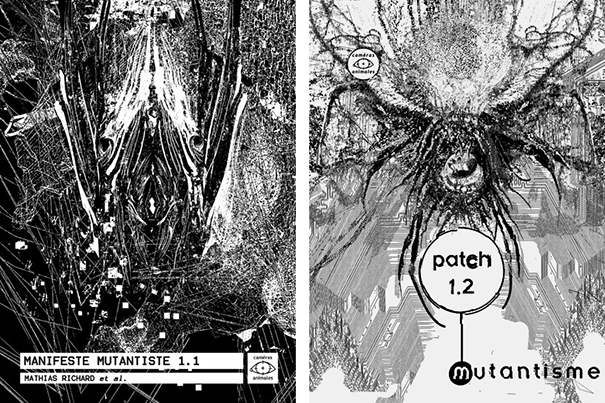

Cette « science-poésie », ou « poéscience », enrichit la palette des possibles en termes d’action et d’écriture créatives, en y diminuant la part de fiction, tout en y ajoutant une dimension réelle et performative produisant des « œuvres » comme des fichiers exécutables qui altèrent les pensées et les comportements, et en créent d’autres. J’active cette notion dans mes ouvrages, en particulier dans syn-t.ext (Tituli, 2016), dans À travers tout (à paraître) et dans les manifestes Mutantisme (1.1, 1.2, 1.3 : Caméras Animales, 2011-22), ainsi qu’au sein de pratiques et d’actions (performances, vidéos, comportements, etc.).

2020 : L’année où… est écrit dans un creux. Dans l’envers d’une réalité toujours plus appauvrie, et devenue réellement cybernétique. Tout comme on peut imaginer l’envers (c’est-à-dire la réalité matérielle et physique) de la « matrice », des gens (de leur corps réel « absent », immobilisé dans un cocon) pris dans la matrice, comme dans le film Matrix. L’envers du cyber est un désert dans lequel on erre. Un désert constitué d’êtres penchés sur des machines, hypnotisés par celles-ci, la plupart du temps, aujourd’hui, des smartphones et des ordinateurs. Une aliénation technologique de masse. Pendant qu’une grande masse de gens se plonge dans le virtuel, quelques autres sont toujours errants et attentifs dans la réalité, par pauvreté, inadaptation, folie, inaliénable goût au réel, ne parvenant à l’oublier, et se satisfaire totalement d’une vie « cyber ». Quant aux relations sociales qui ont encore lieu dans ce monde réel, elles sont de plus en plus déréglées : perte de sens de l’autre, manque de civilité, maladresse, narcissisme-égocentrisme, perte de repère, perte de valeur, perte de règles communes, perte de sentiment d’une humanité commune.

Le titre a été trouvé spontanément, détournement ironique-mélancolique du titre 1991: The Year Punk Broke – documentaire sorti en 1992, et visionné alors en VHS avec des amis – avec des concerts de Sonic Youth et Nirvana dont l’intensité m’avait marqué. J’ai donc traduit ce titre librement en français, décalé la date de vingt-neuf ans et changé le mot « punk » en « cyberpunk »… À noter que 1992 correspond aussi à la sortie du livre Snow Crash, qui mentionne pour la première fois le mot métavers. Dans les 90’s, il y a ce frottement entre montée de la technologie, de l’informatique, de l’Internet, et bouillonnement rock et contre-culturel fort. À l’époque, ce fut une excitation, traduite en musique par les fusions rock-techno-indus-électronique, et beaucoup dans le cinéma. Aujourd’hui que le rock et les contre-cultures ont disparu, et que la technologie l’a emporté sur tout, l’équilibre entre vie et technique a été brisé et la réalité est devenue très sombre. En 1992, il y avait déjà un côté légèrement anachronique et grinçant dans cette utilisation du mot « punk ». Sonic Youth jouait avec les codes – tout comme je le fais aujourd’hui d’une autre manière.

Pour continuer sur les sous-textes du titre, le côté rock-noise-arty enthousiasmant, brouillon, du documentaire, avec un côté générationnel, témoignant d’une scène, d’un état d’esprit, d’une contre-culture forte, est mélangé à un autre aspect, dont la racine est pour moi ce moment d’avril 2020, lors du premier confinement du Covid, pendant lequel les gens ont commencé à sortir dehors à Marseille avec des masques fous qu’ils s’étaient fabriqués eux-mêmes, parfois additionnés à des lunettes de soleil réfléchissantes. Environ 15-20 ans plus tôt, j’avais beaucoup fréquenté à Paris la scène gothique, électrogothique, cybergothique, aggrotech (aggressive techno). J’aime profondément la musique électro-indus (Hocico, Alien Vampires, Tamtrum, Aktivehate…) qui m’imprègne, et sur laquelle j’ai écrit plusieurs de mes livres et construit la partie « EBM » (Poetry Body Music) de ma poésie sonore. D’où l’aspect gothique (pour moi en tout cas) du mot cyberpunk (cybergoth !). Une des caractéristiques (looks) de cette scène cybergothique est que beaucoup de ces participants portaient des masques respiratoires, de type masque à gaz, et aussi des masques et tenues de protection de tous types, en particulier épidémies, risques bactériologiques (omniprésence des symboles de radioactivité et de biohazard, lunettes de protection, lunettes de natation; etc.). Dans ce moment satori complètement fou et confus (confou…) de 2020, il fut singulier de voir surgir en plein jour dans les rues des grandes villes des gens arborant sans le savoir (et dans un but normatif !) un look qui était auparavant celui d’une culture apocalyptique ultra-minoritaire, intense, nocturne. D’où ce titre illuminé, 2020 : L’année où le cyberpunk a percé. Ces références tant à Sonic Youth qu’à l’aggrotech, et au-delà à différentes scènes et contre-cultures, sont une façon de faire signe, de faire vivre des cultures disparues, reléguées, oubliées, balayées, ou minoritaires, qui m’importent. C’est un geste qui, depuis Musiques de la révolte maudite (2004), imprègne mon œuvre. Signaler, témoigner de cultures profondes, déchirantes, apparues et disparues en peu de temps. Faire vivre ces univers référentiels (mouvements, liens, tentatives de faire « ensemble créatif », critiques et excitants dans la pensée commune) est, de ma part, une prise de position stratégique et combattante au sein de la guerre des signes, de la pensée, du sens, dont notre époque (pleine de brouillages et de pertes) est le champ de bataille. Ceci dans une logique d’appropriation, de défense et de modification de la culture. Ne pas uniquement subir les points de vue et les cultures qu’on nous impose, et faire vivre d’autres points de vue et cultures.

Je ne m’explique pas (du moins pas totalement, même si j’ai plusieurs pistes, incluant l’avènement de l’Internet de masse, mais sans en être sûr) l’effondrement invisible qui a eu lieu au milieu des années 90. Effondrement qui a rendu les années 2000 terrifiantes. Des choses qui faisaient vivre et vibrer plein de gens ont disparu. Des choses avec lesquelles je me suis construit, dont je suis maintenant orphelin. Le monde d’aujourd’hui, sans lien communautaire fort, sans réelle contre-culture, sans culture alternative, sans communauté de « différants », sans truc enthousiasmant (et humainement différent) qui nous réunit, est un cauchemar, ou presque… Il est vrai que mon livre a un petit côté « This is the end » (pour citer un autre groupe aimé). En partie parce que pour moi, à ce moment-là, début 2020, j’avais déjà écrit mon dernier livre, À travers tout, qui effectuait, en quelque sorte, une clôture de mon œuvre selon la manière qui me paraissait la plus pertinente, étant donné ses paramètres internes et les paramètres de ma vie. Créer et finir ce livre (qui inclut de nombreuses performances et expériences) m’a pris un temps, des sacrifices et une énergie folles, et pour moi c’était enfin fini ! Du coup, 2020 L’année…, écrit sous la contrainte de circonstances extérieures, obligeant à de nouveaux sacrifices, est « le livre d’après le dernier livre », le livre de quelqu’un qui avait pourtant arrêté d’avoir un projet d’écriture et qui s’enfonce dans l’indicible et la catastrophe. Il y a bien sûr quelque chose de l’ordre de la catharsis et de l’exutoire, de l’ordre de la nécessité et de la survie, et surtout, de la communication – au sens bataillien du terme. Et à dire vrai, depuis 2020 L’année…, je n’ai pas totalement arrêté d’écrire, de créer avec des mots (ça me vient plus oralement avec des enregistreurs vocaux que sur papier ou écran). Mais, je m’en approche. C’est un ralentissement progressif. Les bribes de mots qui me viennent sont désormais sans projet. J’essaie d’accepter que cela sorte, existe, disparaisse, et de penser que c’est parfait, juste, comme ça, sans que cela devienne un projet de livre, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si je m’y tiendrai, on en reparlera dans quelques années ! Un besoin de clore, juste de s’abandonner dans la vie, sans projet, sans poids. Peut-être des bribes finiront sur Internet et dans des revues, voire serviront pour créer un nouvel ensemble. Mais, dans l’immédiat, j’essaie de m’éloigner de tout nouveau projet constitué de mots. J’essaie maintenant et simplement d’être le plus juste possible quand je les utilise, et d’accepter qu’ils disparaissent sans trace particulière. Tout l’inverse de ce que j’étais, obsédé par la notation et les traces, la sauvegarde, la mémoire. La douleur (le sentiment d’être trop différent, de ne pas trouver sa place) depuis laquelle j’écris n’a pas diminué avec les années. Écrire n’est pas une solution à celle-ci même si ça n’est pas rien non plus.

J’ai mis du temps à comprendre qu’écrire ne changera pas ma vie (hors de ma vie intérieure, et le sentiment de s’être exprimé), que je ne serai jamais lu et publié correctement, quoi que je fasse. Il y a trop de brouillage, d’effondrement d’exigence et de repère, trop d’inattention. Les lecteurs de littérature semblent en voie de disparition… Nous sommes entrés dans l’ère de l’Inattention. Les gens sont trop centrés sur eux-mêmes et d’une façon excessive, de façon concomitante à une aliénation technologique distrayante. C’est dommage, j’ai tant de choses (idées, perceptions, expériences, formes) à exprimer, partager, communiquer. Mais cela décourage, au bout de trente ans, qu’il n’y ait personne (ou presque) de l’autre côté. Pendant longtemps, j’ai fait fi de ça. Mais, une fois que l’on comprend en son for intérieur qu’il n’y aura pas de réception sérieuse, véritable (de son vivant, voire après), cela pose question quant à quoi faire (d’autre) du reste de sa vie… Les éditeurs professionnels d’aujourd’hui ne font pas leur travail vis-à-vis de la littérature, vis-à-vis d’auteurs tels que moi utilisant l’écriture comme art. Les journalistes et les critiques non plus. Et beaucoup de libraires suivent. C’est toute une chaîne d’incompétences, qui affaiblit le concept même, l’idée même de littérature, et l’exigence liée, au sein de notre société. Tout ça pour avoir en rayon, d’un côté, de la fiction standardisée et commerciale, certes bien ficelée, prête à être adaptée en film ou série, et de l’autre, des « auteurs » influenceurs experts en réseautage, communication, obtention de subventions, résidences, publications et invitations, dont les livres ne sont que des prétextes, des alibis (que personne ne critique) pour être dans ce réseau, ce circuit. C’est le pire à mes yeux, car c’est une falsification de la littérature qui ne dit pas son nom, et qui est légitimée, validée au nom de l’État (subventions, résidences, aides, événements rémunérés, bourses, publications, etc.) et des grandes entreprises (fondations, comités, résidences, aides, événements rémunérés, publications, etc.). Machiavel efface Proust d’un revers de main. Pourquoi est-ce possible ? Parce que tout le monde se fout de la littérature, mais personne ne se fout du pouvoir… Question de valeurs. La littérature est aujourd’hui un habillage du pouvoir – à la limite, seule la couverture compte, le contenu est secondaire, un prétexte, du lorem ipsum. On est très loin ici des notions de nécessité, d’exigence, de radicalité parfois, d’exploration, de sensorialité, de recherche forte, de remise en question, d’esprit critique, et de transmission, qui sont pourtant la raison d’être (la raison de l’importance spécifique) de la littérature humaine qui compte à mes yeux. Chaque époque crée ou défavorise certains profils. C’est une époque qui crée Hitler, ou qui crée Iggy Pop. Les figures valorisées n’arrivent pas comme ça, imposant leur personnalité à tout le monde. Chaque génération porte en elle potentiellement une multitude de profils, tous les profils, c’est ensuite l’époque (la société, le contexte civilisationnel et historique, l’espace-temps) qui décide lesquels seront mis en avant. Ainsi, un Hanouna n’existe (à ce niveau de notoriété et d’influence) que parce qu’on le veut bien. Ce n’est qu’un exemple parmi un million. Les médiocres sont dans des positions de pouvoir parce qu’une majorité de gens le veut bien (n’a pas les critères, les repères, l’esprit critique, les valeurs, pour tenir un cap plus exigeant, clairvoyant, et qu’il en soit autrement). C’est un peu comme si quelqu’un était devenu un super musicien juste au moment où la musique s’arrête d’exister, où plus personne n’en écoute. Aussi volontariste soit-elle, une personne comme moi n’a pas sa place dans ce monde. Je peux persister ou abandonner, c’est indifférent. Sauf peut-être pour une transmission, pour plus tard, mais ce n’est pas le plus probable. Il n’y a paradoxalement que ma mort qui pourrait ouvrir les yeux à mes contemporains (quant à ma présence, mon apport) – et je ne compte pas mourir !

Aussi, j’ai ressenti le besoin de publier 2020 : L’année où… par mes propres moyens, dans ma propre structure, afin d’agir par moi-même, simplement et rapidement, d’avoir « prise » sur quelque chose, sans dépendre de qui que ce soit (je ne connais pas d’éditeur assez aventureux pour sortir mes ouvrages immédiatement). En effet, la dépendance à toute une chaîne d’intermédiaires (qui, soyons clairs, peuvent être très démultiplicateurs et bénéfiques quand ils le veulent) est en partie la source de la non-existence publique de pas mal de mes travaux. Dramatique pour moi, puisque j’ai tout sacrifié pour les produire. S’il y a des personnes comme moi, qui sentent la même chose, des choses similaires, je veux qu’elles puissent lire cet ouvrage maintenant, immédiatement, au moment où il le faut, au moment où nous sommes dans la même vibration, au moment où cette vibration est pertinente, attaque, répond, guérit un besoin spécifique du moment. L’espace-temps du ici et maintenant fait partie du geste (humain, artistique, poétique, existentiel) nécessaire qui crée ce livre (livre écrit entre mars 2020 et février 2021). Non pas qu’on ne pourra pas le lire plus tard, mais l’espace-temps dans lequel il s’inscrit, et doit apparaître, fait partie du sens (du dispositif) de cette œuvre. Ce n’est pas un livre a posteriori, mais un livre « à l’intérieur », « en direct ». Et un livre placé dans une absence : celle de tous les concerts et performances que je devais donner, une absence criante. Dans l’absence de mon livre À travers tout, mon chef-d’œuvre en poésie (dix livres en un), qui devait être mon dernier livre, une apogée, et clore quelque chose à l’échelle de ma vie tout en étant un accomplissement, livre dont la sortie a été repoussée (de façon pour l’instant indéfinie) par l’éditeur suite à la crise ayant démarré en mars 2020. Rarement un de mes livres aura été autant circonstanciel. C’est assez rare dans mon travail. La plupart de mes autres livres ont été mûris, construits, travaillés, pendant des années, comme des « cathédrales », des grands œuvres, ainsi syn-t.ext, ainsi À travers tout, ainsi les Mutantisme 1.1, 1.2, etc. On peut le voir comme une mini-suite imprévue, une notule, un ajout (et paraissant avant !) à À travers tout, un soubresaut, une secousse (comme après l’explosion d’une galaxie, les mouvements continuent, juste plus lentement, vers une désagrégation, mais sans s’interrompre complètement), en tout cas, si un jour on analyse mon écriture et ses formes, on verra peut-être qu’il y a toujours une évolution en mouvement, c’est aussi l’histoire d’une forme qui évolue en permanence, au-delà de ce qui est dit, et que 2020: L’année où le cyberpunk a percé mène jusqu’au bout (opère) la décomposition-démantèlement-démembrement de la forme syntexte (devenue « prenssées » à la fin d’À travers tout) pour lentement mener à (préparer le terrain à) d’autres formes à nouveau.

2020 : L’année où… est écrit et construit à partir d’humeurs, d’observations, de sentiments exprimés passés à la moulinette de mes machines (ou processus formels). Malgré les apparences « journal », « aphorismes », il s’agit ici d’un « post-syntexte ». C’est-à-dire du retraitement d’écrits en beaucoup plus grande quantité, ayant subi des coupes et un ré-agencement (une reformulation simplifiée). Post-syntexte, car au lieu que le résultat soit très compact (souvent le cas des syntextes, « textes synthétiques »), j’ai choisi au contraire de l’étirer, l’espacer, donnant l’apparence d’une suite d’aphorismes et de notes éparses. En effet, cela m’intéresse que l’utilisation de machines super bizarres mène parfois à une apparence « normale » de texte ! Tout comme les « prenssées » imitaient presque le déroulé logique d’une pensée, alors que ce sont des phrases de sources multiples et sans connexion. Il s’agit donc bien d’une construction, et non d’un strict journal chronologique (qui serait beaucoup plus long). Ainsi, par exemple, dans « Oscillations » (le texte le plus long au sein de ce livre), la première partie rassemble et agence des phrases plutôt sombres et désespérées, la seconde des phrases plutôt dynamiques et extatiques, puis la troisième conjugue les deux en même temps, et ça devient le bordel ! Et ce livre est donc jumeau, concomitant, d’un autre livre créé simultanément : le 3e volume collectif (1.3) de Mutantisme issu de l’appel dit « du confinement » que j’ai initié lors du premier confinement en France en mars-avril 2020. Dans mon esprit ils sont liés, l’un (2020) étant la réponse personnelle, poétique, sensible, un peu dingue, criée, pleurante, extatique, l’autre (1.3) une réponse poétique-politique, méthodique, collective, dingue aussi mais mécanisée, organisée comme une offensive mentale profonde. Mutantisme 1.3 – qui regroupe une trentaine de participants – devrait sortir prochainement chez Caméras Animales. J’aurais aimé que cela paraisse plus tôt, mais tout repose sur mon énergie, mon temps… Ce sera un sacré livre, un des livres les plus incroyables du mutantisme, uniquement constitué de pensées exécutables.

Pour en revenir à 2020 : L’année où…, ces choses que j’ai écrites dans la contrainte des confinements et couvre-feu, restrictions, fermetures, annulations, alors que pourtant j’avais décidé d’arrêter d’écrire et mille autres projets et envies, sont des écrits de nécessité. Qui peut-être pourront parler à d’autres. Un geste pour répondre à toutes les impossibilités accumulées. Du personnel, j’essaie d’aller vers l’universel, en m’arrêtant sur les notions de fermeture, de gravité, de lourdeur, d’immobilité, de virtuel, d’isolement, de promiscuité, de subissement, de blocage, de désespoir, de brèves libérations. C’est de la poésie, du journal, du témoignage, de la pensée, du jeu, un point, c’est une forme sensible, inclassable, avec des équilibres-oscillations entre désespoir et élan et visions. Cette expression pourrait être critiquée (puisqu’en littérature tout est permis), mais : « je ne triche pas ». Ce n’est pourtant pas un projet autobiographique. Je ne dis pas tout, et il y aurait beaucoup à dire, puisque certains éléments, cruciaux pour moi, sont tus. Mon existence y est simplement un matériau, et certains éléments en apparaissent. C’est le cri de quelqu’un qui s’enfonce, le livre de quelqu’un qui souffre des humains tels qu’ils sont, et des vies qu’on nous propose…

Vivre où je vis est souvent comme une guerre. Même si c’est une guerre (le mal-logement, la violence, le mal-vivre d’un immeuble, d’un quartier, d’une ville) où l’on subit et où l’on ne peut guère contre-attaquer, sauf à plonger dans la criminalité, et se faire incarcérer plus encore. Cette catastrophe concrète d’un non « vivre ensemble » dans le centre-ville d’une métropole telle que Marseille, se mêle à des guerres plus invisibles, mais au moins aussi dures, plus profondes. La destruction de tout sens, de toute morale. Conformisme, argent. Les singularités, les originaux, n’ont plus de place. Il faut que tout rentre dans le Système. Pas de dehors, ou d’à côté, sinon écrasés. La psychodiversité et l’esprit critique se sont effondrés. On travaille ses selfies sur Instagram. On marche dans la rue penché sur son écran, absorbé dans sa bulle sociale, sans regarder les autres et le monde autour de soi. Jim Morrisson ou Iggy Pop (période The Stooges des débuts !), comme tant d’autres qui m’ont inspiré, ne pourraient plus exister aujourd’hui. On ne verrait pas leur beauté. Ils ne s’exprimeraient pas. Mis à part la technique (et les séries télévisées !), tout semble avoir régressé, de ce qui faisait la lumière, de ce qui faisait le feu de la pensée et de la création de l’humanité. D’où mon obsession que l’humanité doive connaître une mutation intérieure (valeurs, représentations, modes de vie, buts, fonctionnement), ou tout simplement disparaître… Après dans ce livre j’essaie de ne pas en faire quelque chose de lourd, et d’exprimer tous les sentiments liés de façon brève, quasi-ludique, dynamique. J’aime que tout parte dans un éclat de rire, j’aime l’humour, changer, ne pas s’enfermer dans quelque chose. C’est un partage avec mes sœurs et frères humains, pour le meilleur et pour le pire. J’ai profondément le besoin, l’envie, de partager. La situation actuelle nous rappelle, si besoin en était, que rien ne vaut le lien et le partage humains, sans médiation trop distante.

2020 : L’année où le cyberpunk a percé est ainsi un livre que l’on peut qualifier de personnel. J’avais déjà beaucoup de mal à trouver ma place dans ce monde avant la pandémie, mais cette catastrophe a achevé de sceller mon isolement en annulant tous mes projets, ce que j’étais en train de construire rendu absurde et impossible, et mes quelques liens humains concrets ont disparu ou se sont dégradés. C’est donc un ouvrage de circonstance, de survie. C’est son sens profond. Survie. Continuation.

Texte © Mathias Richard – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.