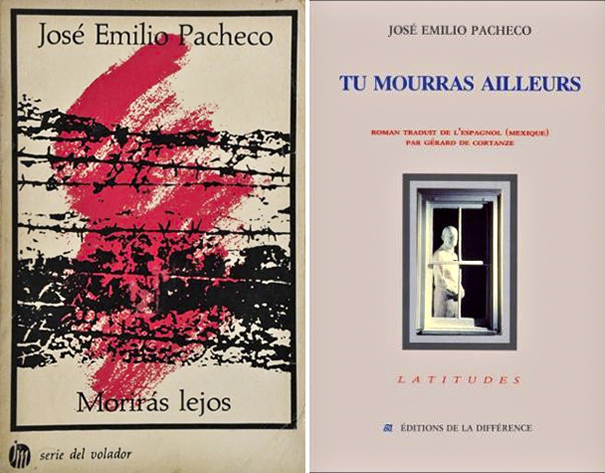

Traduire José Emilio Pacheco vers le français, c’est apporter ma réponse à la lecture du roman Morirás lejos (1967). Je pourrais m’étendre sur les émotions ressenties, sur le choc qu’a été la découverte de ce roman, alors que je vivais au Mexique. Vers 1994 ou 1995. C’est une amie, Sabine D., qui m’avait offert l’édition de Joaquín Mortiz à l’austère couverture rouge et noire, noir des fils barbelés horizontalement tendus sur un badigeon rouge. Gérard de Cortanze l’a magnifiquement traduit pour les éditions de La Différence en Tu mourras ailleurs (1988). Je ne découvrirais cette traduction que bien longtemps après sa parution.

J’ai découvert Pacheco dans sa langue, dans l’inquiétude d’une langue apprise, que je parlais plus que je n’écrivais. De cet irréductible espace entre le français et l’espagnol du Mexique que jamais je n’abolirai – en ce sens, toute traduction est toujours plus ou moins ratée – j’ai dû m’en accommoder. Ce qui importe, à mes yeux, est l’intimité à lire un auteur dans sa langue, l’obligation faite de se décentrer, de se heurter à l’opacité d’un mot, d’une tournure elliptique, que le recours au dictionnaire ne permet pas toujours d’éclairer. L’intime opaque, qu’il s’agira de rendre sensible.

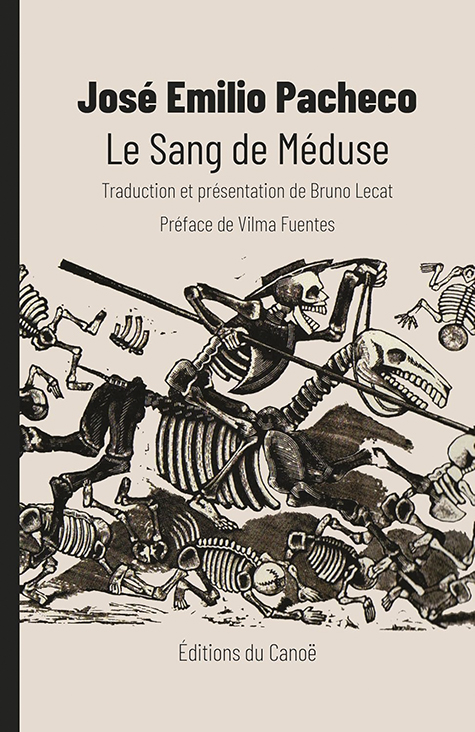

La lecture achevée, Pacheco s’est définitivement installé en moi. Il est mon entrée dans la littérature mexicaine, dont j’ignorais alors presque tout. En 2019, je relis La Sangre de Medusa, ce recueil de textes en prose écrits par José Emilio Pacheco entre 1956 et 1984. J’avise qu’il n’a pas été traduit en France, qui semble bouder cet auteur, resté peut-être dans l’ombre d’Octavio Paz ou de Carlos Fuentes. On doit aux éditions de La Différence de réparer cette injustice. Le lecteur français peut lire Batailles dans le désert, traduit et préfacé par Jacques Bellefroid en 1987, La Lune décapitée, nouvelles traduites et préfacées par Gérard de Cortanze en 1991, ainsi que les poèmes du recueil Le Passé est un aquarium, du même traducteur, dans une édition bilingue de 1991. C’est beaucoup, et c’est encore trop peu, à l’aune de l’œuvre profuse de Pacheco, poète, romancier, novéliste, chroniqueur, traducteur, essayiste, scénariste… Une évidence s’impose : contribuer à faire connaître ce grand homme de lettres ! Je me lance alors dans le chantier du Sang de Méduse (Le Canoë, 2025), qui va m’occuper un an.

Très vite apparaissent les difficultés : une dizaine d’années passées au Mexique, une formation de traducteur, mon amour pour la culture mexicaine, c’est bien joli, mais ça n’est pas un sésame. Les textes du Sang de Méduse sont denses, elliptiques, usent d’un registre populaire ou très littéraire, évoquent le Mexique des années 50, visitent la culture européenne, son cinéma expressionniste, la guerre civile espagnole, et particulièrement l’héritage de la Grèce antique, comme le titre du recueil en atteste : Méduse, Pégase et Persée ; ou encore la Première Guerre mondiale, dans la nouvelle « La Nuit de l’immortel », à travers le personnage historique de Gavrilo Princip, auteur du funeste attentat sur François-Ferdinand.

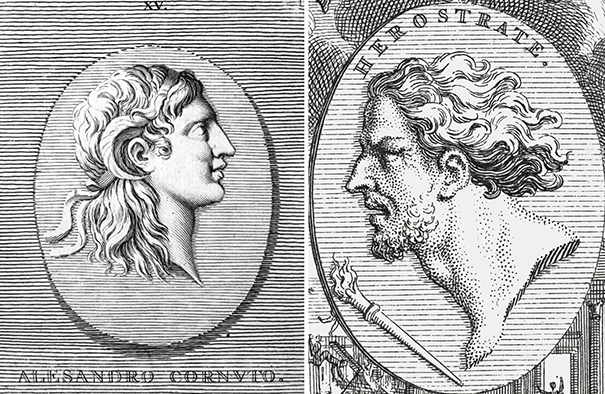

Je n’ai pu dater exactement « La Nuit de l’immortel ». Mais sa structure, qui monte en parallèle le récit des vies d’Érostrate d’Éphèse et Alexandre de Macédoine d’une part, l’histoire des Balkans dès 1874 d’autre part, rappelle le roman Tu mourras ailleurs où Pacheco fait alterner récit fictionnel (un nazi, réfugié au Mexique vingt ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, est espionné par « Quelqu’un ») et le récit historique du destin du peuple juif, de l’Antiquité au 20e siècle. Le titre du premier chapitre, fictionnel, en est « Salonique », cette ville de Macédoine qui accueillit les quelque vingt mille Juifs expulsés par l’Espagne en 1492, Juifs qui seront exterminés par les nazis. Pacheco ancre sa fiction dans l’Histoire, tissant des liens, floutant la frontière entre réalité historique et fiction romanesque [1]. « La Nuit de l’immortel » use du même dispositif. Reprenant une thématique borgésienne assumée, il entrecroise Alexandre de Macédoine et Érostrate, l’archiduc François-Ferdinand et le Serbe Gavrilo Princip, tous en quête d’immortalité. La « Macédoine » est un des autres points de convergence entre le roman de 1967 et la nouvelle « La Nuit de l’immortel », l’un éclairant l’autre sur ce temps qui ne passe pas.

Parfait connaisseur de la langue anglaise, Pacheco évoque de même l’histoire des États-Unis (Lincoln, Jodie Foster, les hamburgers, la Guerre froide…). Lecteur des Voyages de Gulliver (1721), il écrit « Gulliver au pays des Mégarides, un chapitre inédit de Jonathan Swift », qui aurait été découvert inopinément en 1982 au Trinity College de Dublin, là-même où le satiriste irlandais a étudié. Pacheco, fidèle à l’esprit ludique de Swift, se coule dans le pastiche des Voyages, que je relis en partie pour l’occasion : Houyhnhm et Yahou sont l’autre nom des exploités et exploiteurs ; la ville de Mexico s’appelle « Mégarie », les États-Unis du nord deviennent « Argone ». C’est l’occasion pour l’écrivain mexicain de faire la satire économique, politique, sociale et environnementale de la capitale, à travers un prisme littéraire européen. À nouveau, les temporalités se superposent : le 17e du Vieux Continent et le 20e du Mexique ; les régimes de lecture se mêlent : fiction de Mégaride et réalité de Mexico, etc.

Bref : José Emilio Pacheco est un auteur universel. Et derrière mon épaule, Gérard de Cortanze et Jacques Bellefroid. Je vais devoir m’accrocher… et relire Pacheco. Je me focalise d’abord sur l’œuvre en prose, plus réduite que les textes poétiques ou les chroniques culturelles. Je relis Le Vent distant (1963-1969), Le Principe du plaisir (1972), Les Batailles dans le désert (1981), et les recueils poétiques dont je dispose : l’anthologie La Fable du temps (2005), Le Repos du feu (1966), Ne me demande pas comment passe le temps (1969), Irás y no volveras (1980), traduit en français par Le passé est un aquarium (1991). Enquête, donc, que chacun des textes de Sang de Méduse constitue à divers degrés. À la connaissance littéraire doit pouvoir s’ajouter celle de la vie quotidienne au Mexique, qui plus est dans un passé relativement éloigné (la ville de Mexico dans les années 50-60).

Lectures en tous sens, investigations sur Internet, aide des dictionnaires, appels à l’aide à une amie mexicaine, également traductrice, Alba Mandarina, qui répond à mes questions. Comment traduirais-tu « beneficio » dans la phrase « [El Negro Morales] tuvo su debut, beneficio y despedida en la Arena Coliseo » ? Renseignement pris auprès d’un proche, elle me répond qu’un boxeur touche un pourcentage sur les entrées du match. Voilà : pourcentage, et non bénéfice, qui resterait trop vague. En trois substantifs, Pacheco résume la carrière du boxeur Morales. La parataxe, qui juxtapose ces noms, met en valeur la rapidité de l’ascension et de la chute. Une traduction imprécise, ignorant les réalités économiques d’un match de boxe, aurait affaibli l’énumération. J’aboutis donc à « [Morales Le Noir] fit son entrée, son pourcentage et ses adieux à l’Arena Coliseo ».

Un an plus tard, la traduction achevée, relue, amendée, j’approche les éditions de la Différence – l’éditeur historique de Pacheco en France – qui se montrent d’abord intéressées, avant de renoncer au projet de publication. Un bienheureux hasard, dans ce labyrinthe spatio-temporel, me fait connaître les Éditions du Canoë, dont l’éditrice Colette Lambrichs était avant la directrice de… La Différence ! Non, il ne s’agit donc pas de hasard. La boucle était bouclée ; Colette Lambrichs lit ma traduction et décide de la publier. Je m’éclipse, vous laissant découvrir Le Sang de Méduse, ainsi que ce fragment d’une note tirée de « Aproximaciones » (1984), qu’a mis en ligne Jesús Quintero sur sa page Textos a la deriva consacrée à Pacheco sur Facebook, note que je traduis :

Cuando todo se ha dicho contra la traducción, queda en pie la certeza de que es el torrente sanguíneo en el cuerpo de la poesía: sin los árabes no hubiera habido trovadores, sin los trovadores no hubiera habido Dante ni Petrarca, sin ellos no hubiera habido siglo de oro español, etcétera. En cada época y en cada país hay personas que nos salvan de vivir incomunicados como peces en un acuario y cumplen la función indispensable de abrir ventanas y tender puentes hacia lo que de otro modo permanecería desconocido.

Lorsqu’on a tout dit contre la traduction, n’en reste pas moins la certitude qu’elle est le flux sanguin dans le corps de la poésie : sans les Arabes, il n’y aurait pas eu de troubadours, sans les troubadours,il n’y aurait eu ni Dante ni Pétrarque, sans eux, pas de Siècle d’or espagnol, etc. À chaque époque et dans chaque pays il y a des personnes qui nous évitent de vivre isolés comme des poissons dans un aquarium et dont le rôle indispensable est d’ouvrir des fenêtre, de jeter des ponts vers ce qui sinon resterait inconnu.

Ah, j’allais oublier de vous parler de la nuit où j’ai rencontré José Emilio Pacheco à qui j’exprime mon regret de ne pas l’avoir rencontré plus tôt, lorsqu’il était encore vivant. Je lui dis qu’il est difficile d’accès. Il se lève et commence à marcher d’un pas alerte. Nous sommes à Mexico. Dès qu’il s’est levé, le décor m’apparaît dans l’éternel quotidien de notre rêve, un brouillard blanc qui cache tout à la vue, tandis que mes autres rêves de la ville de Mexico voudraient, eux aussi, être révélés. Ils viennent chasser l’ombre blanche de ce rêve-ci. Je parviens quand même à dire à Pacheco que j’ai traduit – je cherche un instant le nom qui se dérobe – Le Sang de Méduse. « Aaah ! La Sangre de Medusa… ». Il m’a entendu !

Texte © Bruno Lecat – Illustrations © DR.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Je renvoie le lecteur intéressé par ce thème à un article que j’ai consacré à l’idéogramme et la lettre dans deux récits : Tu mourras ailleurs de J. E. Pacheco et W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec, Revue de littérature comparée, 2007/3, n° 323.