SALLY BONN s’entretient avec ISABELLE ROZENBAUM à propos de ses deux livres : LES MOTS ET LES OEUVRES : DES ARTISTES ÉCRIVENT (Fiction & Cie/Seuil, 2017) et ÉCRIRE, ÉCRIRE, ÉCRIRE (Arléa, 2022) :

1 – Après des études en philosophie et un doctorat en esthétique sur la « dimension poïétique de l’écriture dans le champ artistique », votre recherche s’attache à l’analyse des pratiques d’écriture au sein des pratiques artistiques depuis la deuxième moitié du 20e siècle jusqu’à la période contemporaine. Outre la recherche, l’enseignement et le commissariat d’exposition, vous publiez des ouvrages qui portent sur la théorie en art, mais aussi des ouvrages plus personnels. Pourriez-vous revenir pour nous sur votre parcours et nous expliquer ce rapport très singulier que vous entretenez à « l’écriture » comme moyen d’expression, comme mode opératoire, mais peut-être aussi comme « code » ?

Le désir d’écrire a toujours été là, depuis l’enfance. J’ai commencé des études de philosophie, comme un détour, avec un intérêt particulier et constant, non seulement pour les concepts des philosophes étudiés, mais aussi pour leur manière d’écrire. J’ai aimé, les lisant, être emportée par leur langue, dans leur langue aussi bien que dans celle des écrivaines et écrivains que je lisais beaucoup. Contrairement à Kant qui disait devoir lire et relire Rousseau pour échapper à sa langue : « Je dois lire Rousseau jusqu’à ce que la beauté de son expression ne me distraie plus ; alors seulement puis-je l’envisager avec ma raison », j’ai aimé me laisser distraire. Et n’y ai pas trouvé une distraction, mais au contraire, le mouvement même de la pensée. Car il me semble que c’est dans le geste même de l’écriture que la pensée se forme, se fait (mais cela, j’y reviendrai sans doute). Mes goûts philosophiques en ont été transformés. Ainsi, mon goût pour la phénoménologie est-il venu de mon plaisir de lire Merleau-Ponty. Les relations entre les arts, les pratiques artistiques nourrissaient aussi bien mes réflexions. J’ai entamé une recherche en philosophie sur l’artiste américain Barnett Newman, sur l’usage qu’il faisait de la notion philosophique de sublime. C’était étonnant de découvrir un artiste déclarant faire un art sublime. C’est en l’étudiant que j’ai découvert ses textes, tous ses textes et ce rapport singulier qu’il a avec l’écriture. Newman m’a semblé singulier en ce qu’il re-pensait, en artiste, c’est-à-dire depuis l’art, un concept philosophique et esthétique. Il le repensait depuis le champ de l’art et pour cela il passait par l’écriture. Et c’est aussi dans l’écriture, à travers l’écriture que sa peinture s’est élaborée, s’est construite. Dès lors, j’ai porté un intérêt plus développé pour les artistes qui écrivent : pour leurs écrits, dans ce qu’ils disent de leur propre travail, et pour le geste et la nécessité qu’ils ressentent d’écrire parallèlement à leur œuvre plastique. Je voulais comprendre pourquoi un artiste, dont le medium est la peinture, ou bien la sculpture ou encore la photographie, éprouve le besoin de poser des mots sur son travail. Peut-être que la découverte de la multiplicité des écrits d’artistes a permis de rassembler des préoccupations éclatées pour l’art, pour la littérature, la poésie, pour la philosophie. À cet endroit-là se rejoignait ce qui m’occupait. Comme si je devais toujours passer par la bande. J’ai fait de la philosophie pour aborder différemment les lettres, je m’intéresse à l’art depuis la philosophie, et de là aux écrits d’artistes pour revenir à l’écriture. Pas de chemins directs, des détours. Ce sont ces détours qui m’ont permis d’écrire autrement et peut-être aussi, sur le modèle des artistes que j’ai étudiés ensuite, de « prendre » la parole par l’écriture, différentes écritures : critique et théorique, puis sous la forme du récit et dans une pente fictionnelle, plus littéraire. Je voulais écrire et me suis attachée à comprendre comment écrivains et non écrivains appréhendent l’écriture.

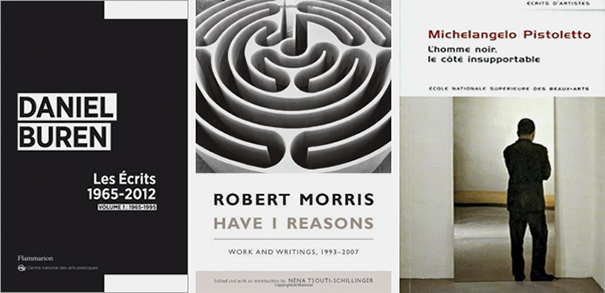

2 – Votre ouvrage, Les Mots et les Œuvres, propose une réflexion sur les écrits de trois figures majeures de l’art contemporain : Daniel Buren, Robert Morris et Michelangelo Pistoletto. Pourquoi avoir priorisé ces trois derniers plutôt que d’autres ? Ont-ils proposé des dispositifs ou des réflexions esthétiques, intellectuelles et politiques plus effectifs, plus stratégiques, plus spéculatifs que les autres artistes du milieu du 20e siècle grâce à leur appropriation libre et élaborée du discours et de l’écrit sur leur pratique respective ?

Le choix de ces trois artistes tient aux croisements et aux liens entre leurs œuvres et à ce que je trouvais chez chacun d’entre eux. Avant de me concentrer sur ces trois-là, il y en a eu d’autres, beaucoup d’autres, dans différentes périodes, puis la période s’est resserrée, concentrée sur celle des années 60, parce que s’y jouait une relation particulière de l’artiste avec l’écriture, mais aussi avec la publication, avec la critique d’art, avec la dimension politique et théorique d’une prise de parole par l’artiste au sein d’un contexte spécifique. Ce qui les rassemble, c’est leur pratique régulière et constante de l’écriture, un positionnement théorique et politique affirmé, une forme de revendication de leur statut et de leur « voix », un intérêt pour la philosophie revendiqué et nourri de lectures nombreuses – ça, pour leurs écrits. Mais, à tout cela, s’ajoute une relation singulière entretenue entre leurs écrits et leur travail plastique. De façon différente, mais pour chacun très prégnante, leur écriture constitue une manière de dispositif qui intervient sur l’expérience que nous pouvons faire de leur œuvre, elle en constitue une approche qui joue sur la manière de voir leur œuvre. C’est cela qui m’est apparu. Le texte joue un rôle dans le regard que nous portons sur leur œuvre et sur la perception que nous en avons. Enfin, dernier point, ces trois artistes, aux œuvres pourtant très différentes formellement, se retrouve sur une dimension physique, corporelle du rapport à l’œuvre. Pour chacun de ces artistes, une forme d’apparence conceptuelle cachait en quelque sorte une dimension physique, concrète, tactile, sensible. Le nœud entre leur pratique plastique, leur pratique d’écriture, leur positionnement théorique et critique fort n’était pas exempt d’une dimension corporelle de l’appréhension de leur travail. Pour le dire autrement, malgré un certain rapport au savoir, leur œuvre s’approche de manière sensible. C’est là que se situe leur singularité, l’entrelacement d’une forme de savoir (de l’art) pensé par les mots, dans les mots et d’une forme sensible, qui passe par le corps. Chacun porte une attention sensible au corps dans l’espace, au mouvement, aux gestes, au regard. Et ce que je cherchais à montrer c’est cette rencontre entre une « volonté » de savoir non contradictoire avec une sensibilité à l’œuvre.

3 – Votre cycle de master class en 2018 est une analyse des écrits d’artistes qui reflètent le mieux la mutation des années 60. Outre les artistes déjà cités, vous y évoquez également Carl André, Dan Graham, Mickaël Snow, Mel Bochner, Claude Rutault, Giuseppe Penone, Jeff Wall, Joseph Kosuth, Michel Parmentier, Bill Viola, etc. Qu’en est-il cependant des écrits de femmes artistes telles que Judy Chicago, Louise Bourgeois, Marina Abramovic, Valie Export, Tania Mouraud, Diane Arbus, Jenny Holzer, etc., qui ont elles-mêmes produit l’art de cette époque ? Comment expliquer le relatif silence autour de leurs écrits et de leurs théories pourtant tout aussi importants que ceux de leurs confrères ?

Vous avez raison, c’était une des limites de mon travail de thèse sur ces trois artistes. Le livre qui en a émané a gardé le même travers, il ne s’agissait pas pour moi, a posteriori, de transformer ce travail initial. Si j’en ai eu conscience en travaillant, je n’ai cependant pas ajouté une artiste femme qui aurait en quelque sorte « justifié » ainsi mon choix premier. Les textes d’artistes femmes disponibles alors n’entraient pas, dans leur forme, dans leur préoccupation, dans cet entrelacs que je tissais. Sans généraliser, ces textes avaient aussi une forme parfois plus éclatée, moins « constituée » en un discours réflexif sur l’œuvre, ce qui n’enlève rien ni à leur intérêt ni à leur qualité. Aussi, il faut admettre que peu de textes des artistes femmes que vous citez avaient alors été soit traduits pour les artistes étrangères, soit publiés. C’est le cas des écrits de Louise Bourgeois dévoilés après la mort de l’artiste ; les textes de Valie Export, que j’aimerais beaucoup pouvoir publier dans ma collection d’écrits d’artistes aux éditions Macula, ne sont pas traduits, quant à Diane Arbus ou Marina Abramovic, c’est leur travail qui ne correspond pas à cet entrelacs que je tentais de penser. J’aurais été plus intéressée de mettre en relation leur travail avec celui de l’artiste Eva Hesse dont les préoccupations tant sculpturales, spatiales que sensibles entraient en écho avec ceux-ci. Il reste bien entendu encore de nombreux textes d’artistes femmes à découvrir, à diffuser, à transmettre. Dans les recherches actuelles sur les gestes d’écriture dans les pratiques artistiques contemporaines, la place des artistes femmes est plus prégnante, parce qu’elles sont plus présentes également.

4 – Qu’est-ce que permet, pour vous, d’opérer la théorie ? Dans son/ses opérations, comment incarne-t-elle, à vos yeux, ce « pouvoir » révélant l’œuvre, l’efficace de l’œuvre ? Diriez-vous que l’aspect théorique d’une pensée, d’une démarche en création, est ce qui fait la « différence » dans une œuvre ? Quand Michelangelo Pistoletto soutient qu’un artiste qui écrit explore l’envers des choses, échappe aux discours normatifs et permet de « s’extraire du système du milieu de l’art, des galeries et des institutions par un système dynamique individuel portant les formes hors du système », quand Daniel Buren affirme « avoir la volonté de ne pas se laisser prendre par les rets du renouvellement lié à la nouveauté […] » et que « le pouvoir se situe des deux côtés de la barrière, du côté du pouvoir en place, mais aussi du côté des artistes qui le perpétuent », ou encore, quand Robert Morris – à la suite d’Adorno – déplore que « l’industrie culturelle » comme « nouvelle forme d’entropie est le produit d’une dégradation du savoir qui augmente à mesure que s’intensifie le fétichisme de l’information », diriez-vous alors que leurs réflexions ont pu créer des variations ou des mutations notables dans le monde de l’art (artistes, galeristes, critiques, collectionneur, spectateurs, etc.) ? Existe-t-il aujourd’hui des artistes qui se réclament de l’héritage de leurs aînés et de quelle manière continue-t-il à se transmettre et s’incarner ?

Oui, il me semble qu’un artiste qui écrit explore l’envers des choses, qu’il use des mots et des idées comme de couleurs et de matériaux, qu’il peut creuser dans la langue, manipuler les concepts et proposer alors des théories qui sont à même de dire le travail de l’artiste. Ce que Buren appelle « pratique théorique » en l’empruntant à la pensée marxiste de Louis Althusser correspond bien et de manière plus profonde qu’une simple illustration à ce que produisent les artistes qui écrivent et produisent un discours. L’irréductibilité de l’art au discours est remise en cause par cette pratique qui mêle discours et expérience des œuvres, qui entrelace le visible et le dicible, et qui ne renonce pas au perceptible. L’écriture des artistes peut être considérée alors comme « pratique théorique » en ce qu’elle tente de résoudre la relation dialectique entre le texte et l’image, entre le dicible et le visible. Elle est l’endroit de l’entrelacs. On peut faire une expérience sensible directe de l’œuvre d’un artiste. Ou l’aborder de manière plus « informée ». Ces deux approches peuvent aussi n’en faire qu’une, lorsque l’expérience esthétique in situ et in vivo, se mêle à une connaissance « théorique » de l’œuvre, elle-même construite à partir d’un discours (celui de l’historien de l’art, du critique d’art, du philosophe, ou, enfin, celui, artistique et réflexif de l’artiste lui-même, tenu dans des textes ou des entretiens, réunis dans ce qu’on nomme les « écrits d’artistes »). Ce discours réflexif apparaît comme l’envers ou le renversement de la perspective critique du discours artistique et suppose le passage d’un discours sur (celui extérieur à l’art) à un discours de (celui de l’artiste sur son œuvre). La parole des artistes, et les formes qu’elle revêt, est proprement prise sur le discours commun de la critique d’art et du discours produit par l’institution et le marché. Les artistes prennent le risque de se confronter aux autres discours dans un dialogue constant et informé avec tous les champs du savoir. La critique instruisant l’art en train de se faire, le « configurant » à travers des catégories imposées, les textes des artistes ont dès lors pour fonction de spécifier une position. C’est une prise de parole pour contrecarrer le discours univoque de la critique, contredire par là les arguments d’autorité qui le fondent, qui fabriquent les catégories et labellisent les singularités et leur fournit l’espace d’une expérimentation intellectuelle que la proximité avec les réflexions philosophiques de leur époque alimente, mais qui ne les assujettit pas. Et tout ceci est particulièrement vrai pour les années 60. Il y avait, dans les écrits des années 60, une double dimension spéculative et spéculaire dans le sens où les textes étaient l’espace d’une réflexion sur l’œuvre en train de se faire et y renvoyait par effet de miroir. Aujourd’hui, il me semble que les pratiques d’écriture ne relèvent plus de cette réflexivité entre texte et œuvre, mais d’un entrelacement. Le concept de chiasme (emprunté à la fois au champ de la rhétorique et à celui de la philosophie) permet de penser ce mode de relation entre écriture et pratique plastique. Il sert de levier pour appréhender plus largement les relations de l’art et du langage. C’est le sens de mes recherches actuelles. Dans cette relation de l’œuvre au texte, du mot à l’image, le chiasme permet de déplacer, sans l’évacuer, le sens. En entremêlant l’écriture et la pratique plastique, ce n’est plus le texte qui importe, mais ce qui l’a initié : un mouvement, une dynamique. Il n’est plus question d’un discours, mais d’un geste qui porte le sens, une suite de gestes : une scription.

5 – Votre ouvrage, Écrire, écrire, écrire, se présente, quant à lui, sous forme d’évocations de l’enfance, de souvenirs littéraires, de rêves, de pensées intimes sur la vie, mais aussi de questionnements sur l’art et sur le geste d’écriture. À ce propos, vous faites référence au film La Pluie (projet pour un texte) et à « la tentative ironique autant qu’éperdue de Marcel Broodthaers, penché sur une caisse en bois, dehors, et trempant sa plume dans l’encrier pour écrire dans un grand cahier, et traçant à l’encre des lignes qui disparaissent sous une pluie lourde et artificielle, une pluie exagérée, qui ne tombe que sur lui. Il continue, malgré l’eau qui dilue l’encre et qui efface ses mots, jusqu’à rendre les armes. Il n’y a plus rien à dire. Rien ne reste ». Est-ce pour déjouer la peur de l’effacement de l’écriture que vous choisissez de faire inscrire durablement un tatouage d’une « & » noire – qui vire au bleu – sur l’intérieur de votre avant-bras gauche ? Cette lettre de liaison vous permet-elle d’avoir un accès particulier à l’écriture, d’entrer dans un état de flow avec elle ?

Ce film, qui est un petit bijou, a quelque chose de désespéré et de drôle, écrire contre l’effacement, oui, continuer toujours et encore et se laisser inonder par ce qui coule comme ce qui coule de la plume se noie dans l’eau de pluie. J’aime cette image. Ce livre, qui est un récit, cherche à dire quelque chose de ce geste qu’est celui de l’écriture, à la fois dans ce qui l’anime et dans ce qu’il produit, ce contre quoi il lutte aussi. En l’occurrence, très certainement l’effacement et la disparition. Toute l’histoire de l’écriture me semble dire cela, être cela : une lutte contre la disparition : de notre histoire, de nos souvenirs, de notre existence, de nos paysages, nos mémoires, nos sensations, de notre langue. Avec la conscience que c’est une lutte éperdue, que la disparition est inéluctable. C’est pourquoi le film de Broodthaers est si puissant, Broodthaers qui était d’ailleurs poète avant d’être artiste. Tout geste artistique n’est-il pas une lutte contre la disparition ? Je rapprocherais cela de la légende de Dibutades, légende de la naissance de l’art, de la peinture ou du dessin, cette jeune femme qui trace au sol le contour de l’ombre de son amant qui s’en va. C’est une forme dessinée, mais c’est aussi une écriture. Et on le sait, dessiner et écrire, c’est le même mot, en grec grapheïn, et le même geste. Alors peut-être, pour répondre à votre question, l’inscription dans la chair a-t-elle cette fonction même de marquer, en l’occurrence, la liaison. Cette liaison, cette esperluette au dessin ancien, Garamond 1540, représente la possibilité de faire coexister différentes manières d’être au monde, différents gestes, différentes modalités d’appréhender le réel : lire & écrire, savoir & éprouver… Le savoir académique a parfois tendance à cloisonner, à rendre étanche les disciplines et je cherche un peu de porosité. Ce signe et cette trace sont aussi ce qui pour moi relève de l’écriture même, une tentative de saisie de ce qui se dérobe à notre regard, à notre compréhension, à nos mains. Saisir ce qui toujours s’éloigne, l’inscrire à même le corps. Et puis, il y a l’encre qui pénètre la peau, la chair, comme un retour de la lettre.

6 – Souvent, vous revenez dans Écrire, écrire, écrire sur le souvenir d’une fresque issue des fouilles de Pompéi où est représentée une femme aux cheveux blonds bouclés – reproduite d’ailleurs en couverture de votre livre – que vous nommez Ambrosia. Elle porte un stylet qu’elle pointe sur sa bouche d’un air pensif et intérieur. Son geste suspendu d’écriture vous renvoie-t-il à des souvenirs d’images ou de mots comme, par exemple, ceux de Robert Walser que vous citez : « Je reste souvent penché des heures durant sur un mot qui doit parcourir le long chemin entre le cerveau et le papier » ? Ce moment suspendu renvoie, me semble-t-il, à la problématique de l’autocensure en création. Pourriez-vous nous dire si celle-ci est un sujet qui vous touche, de près ou de loin, même si vous ne l’évoquez jamais dans ces deux ouvrages ?

Je crois que c’est moins la question de l’autocensure qui m’intéresse que celle du silence d’où provient l’écriture, toute écriture me semble-t-il. Que ce silence nous soit imposé de l’extérieur ou qu’il soit au fond de nous. Qu’il soit une force ou un empêchement, voire les deux. La figure d’Ambrosia dans mon livre dit cela, le silence au fond de l’écriture, comme fond depuis lequel toute écriture advient. Le silence et la solitude. Son geste de suspens, sur la fresque (qui n’est pas celle de la couverture d’ailleurs, mais une représentation d’une poète – qu’on a dit être Sappho – qu’on trouve au Musée archéologique de Naples), est un geste de pensée. Elle met en suspens son geste d’écriture pour qu’advienne la pensée, les mots. C’est de son silence que les mots peuvent provenir. Et ils passent par son corps pour arriver au bord de ses lèvres fermées. En la regardant, longuement, à Naples, je me demandais si ce ne sont pas ses lèvres fermées qui laissent passer les mots par le stylet. Mais cette retenue que j’ai appelée suspens est peut-être aussi ce qui empêche l’écriture de s’écouler au-dehors. Je ne parlerais pas d’autocensure, je n’aime pas le terme d’ailleurs, mais de divers empêchements qui retiennent et que le stylet, le stylo peuvent dépasser, permettent d’enjamber. J’aime ce mot « d’enjambement », parce qu’il évoque le corps et le mouvement.

7 – Un jour, je marchais tranquillement quand soudain – en l’espace d’une seule seconde, donc presque à la vitesse de la lumière – les mains chargées de mes courses, je me suis retrouvée à terre sans même sentir mon corps basculer. Abasourdie et blessée, je me suis relevée pendant qu’un petit attroupement se formait autour de moi et me regardait de manière stupéfaite voyant mon visage en sang bien que le trottoir fût parfaitement lisse et sans obstacle. Dans Écrire, écrire, écrire – au chapitre « Tout ce qui tombe et s’efface » – deux passages m’ont ainsi interpellée : « Genou en avant, le corps emporté dans l’élan, comme une poussée d’air dense, une force qui ne viendrait que d’un déséquilibre soudain du corps » et « Je porte à chaque bras de lourds sacs remplis de bouteilles en verre […]. Je tombe. Genoux, poignets. Et à cause des bras entravés qui suivent le mouvement, les bouteilles se cassent […]. Spectacle affligeant. Quelqu’un me regarde, propose de m’aider. Je n’ose relever les yeux ». Ainsi, vous mentionnez cette force inexprimable qui vous a déséquilibrée. Pour ma part, j’ajouterai davantage la sensation singulière d’avoir été crochetée par un pied fantomatique posé sur mon passage : précisément celui d’Aby Warburg. À cette période précise, en effet, j’étais complètement obsédée par la notion de Nachleben (« survivance ») qu’il avait développée, et sur laquelle je m’appuyais pour réaliser une série photographique intitulée Insummabilis qui m’occupait alors presque nuit et jour. De ce fait, diriez-vous que ce type de chutes est une énergie quasi d’ordre quantique rappelant que « tout est affaire de forces et de tensions dialectiques, de remous et de contretemps qui se répètent » (Per monstra ad astra : des monstres aux astres) ?

Ce que vous décrivez est assez beau et me rappelle mes propres chutes. À une période, je chutais, régulièrement, un peu partout, dans la rue, dans des appartements, chez moi. J’aime cette idée que vous proposez d’une énergie d’ordre quantique, d’une présence fantomatique qui serait à l’initiative de la chute. Aujourd’hui, cela m’arrive moins et je ne saurais dire pourquoi. Mais le souvenir assez vif que j’en ai c’est moins la sensation d’une énergie que d’un vide, une sorte de retrait soudain. La sensation physique produite était celle d’une enveloppe soudain vidée, et l’image la plus proche celle de Barthélémy sur le plafond de la chapelle Sixtine, une peau accrochée. Mais cette notion de retrait ne m’est pas étrangère. Lorsque je travaillais sur l’œuvre de Barnett Newman, j’avais étudié la notion de Tsimtsoum, parce qu’une de ses dernières sculptures s’intitule Zim Zum. Cette notion apparaît dans la kabbale tardive de Rabbi Isaac Louria au 16e siècle et elle constitue une réponse étonnante à la question de la création du monde. Tsimtsoum est un mot hébreu signifiant « contraction », « concentration » que le langage kabbaliste a traduit par « retrait » ou « rétraction ». Selon la conception kabbaliste de Louria, le premier acte du Créateur ne fut pas de créer quelque chose en dehors de lui, en se tendant vers l’extérieur mais — puisqu’il est Tout en tout — de créer un espace originel en son sein. Le Tsimtsoum est l’acte par lequel Dieu se retire de lui-même en lui-même, contracte son essence, se replie et, par cet acte, « abandonna au vide une place en son sein, créa un espace pour le monde-à-venir ». C’est en repensant à ces chutes que m’est revenue cette notion et sa signification. La chute serait alors le moment, ce moment, où le vide crée de la place pour ce qui est à venir. Ce n’est pas une explication, sinon a posteriori, plutôt un désir.

8 – Que peuvent encore, selon vous, l’art et la littérature créés par des êtres humains dans un monde soumis aux productions cybernétiques ? D’après vous, l’art et la littérature représentent-ils toujours une connaissance irremplaçable au regard des autres medium et contenus ? Qu’est-ce qui dans l’avenir, d’après-vous, sera le révélateur de leur potentiel et de leur importance pour l’humanité ?

Je ne saurais répondre à une question de ce type. Je ne sais pas ce que peuvent l’art et la littérature en soi, sinon ouvrir le monde, des mondes, pour que celui-ci soit vivable. Je ne sais pas grand-chose des productions cybernétiques et ne crois pas qu’elles puissent remplacer ce qui relève de cet entrelacs singulier de sensibilité et de pensée que l’art et la littérature peuvent créer.

Entretien © Sally Bonn & Isabelle Rozenbaum – Illustrations © DR

(Paris, fév.-juin 2024)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.