J’ai écrit cet article en décembre 2014 – soit presque dix ans – à quelques semaines de co-fonder les éditions Tinbad et dans un état de tension maximale devant les crimes contre la littérature que je voyais commettre un peu partout, crimes qui redoublent de plus belle aujourd’hui. Voilà pourquoi, je le reprends ici tel quel, avec toute sa violence verbale contre les milieux et revues académiques d’alors, et sachant qu’à l’époque j’ignorais l’existence des revues littéraires électroniques, où est venue bien heureusement se réfugier la liberté d’expression et d’écriture.

Dialogue entre un moribond (c’est-à-dire un éditeur) et un Sollers :

– À quoi sert Tel Quel ?

– À ne pas mourir de désespoir dans un monde d’ignorance et de perversion.

J’ai déjà écrit un précédent billet attaquant les éditeurs et les producteurs qui me semblaient conspirer contre l’art (du livre et du film) ; on m’a plus ou moins taxé d’exagération ou de paranoïa… Eh bien aujourd’hui, j’en ai obtenu une preuve irréfutable : j’ai reçu par retour de courrier avec la mention « Pli refusé par le destinataire » un mien manuscrit [1] déposé par mes soins dans la boîte aux lettres des ex-éditions Galilée. Il n’a pas été ouvert et a été retourné sur la seule foi de mon patronyme inscrit au dos de l’enveloppe en papier kraft. Guillaume Basquin ? Inconnu au bataillon ! Je qualifie Galilée d’ex-éditeur car ce genre de pratique le disqualifie totalement à mes yeux et ne mérite que le plus profond mépris ; c’est qu’on sait depuis Crime et Châtiment de Dostoïevski que le vrai crime, c’est l’aveu du crime. Or la maison Galilée, ce faisant, avoue (flagrant délit) qu’elle ne se donne même pas la peine d’essayer de lire les manuscrits reçus. J’avais déjà vécu dans ma chair cette mésaventure avec cette même maison en 2011, sauf que cette fois-là j’avais directement rencontré le propriétaire, Michel Delorme, qui m’avait déclaré ne pas souhaiter regarder mon manuscrit d’alors [2]…

Délit de simple faciès, puisqu’il n’avait demandé ni mon nom ni même le sujet (ou le titre) de mon manuscrit. « Non, vraiment, nous avons déjà nos auteurs… », m’avait-il signifié, tout pâmé, pour me renvoyer… Comme j’étais venu alors accompagné de mes deux filles en bas-âge dont j’avais la garde, j’avais pensé que j’avais été certainement victime de ce préjugé tenace comme quoi la littérature « sérieuse » serait une affaire de célibataires. Ma fille aînée, me voyant blême, m’avait demandé : « Ça ne va pas, papa ? » Non, quand je sens un crime contre la littérature, ça ne va pas… Toute l’eau de la mer ne suffirait pas. J’appelle Ezra Pound à la barre (car c’est bien un procès qui se joue ici): « Il est très difficile de faire comprendre aux gens cette indignation impersonnelle qui vous prend à l’idée du déclin de la littérature, de ce que cela produit en fin de compte ; il est à peu près impossible d’exprimer à quelque degré que ce soit cette indignation sans qu’aussitôt l’on vous traite d’aigri ou de quelque chose du même genre » [3]. La vérité d’une situation sort toujours de la bouche des enfants, on le sait…

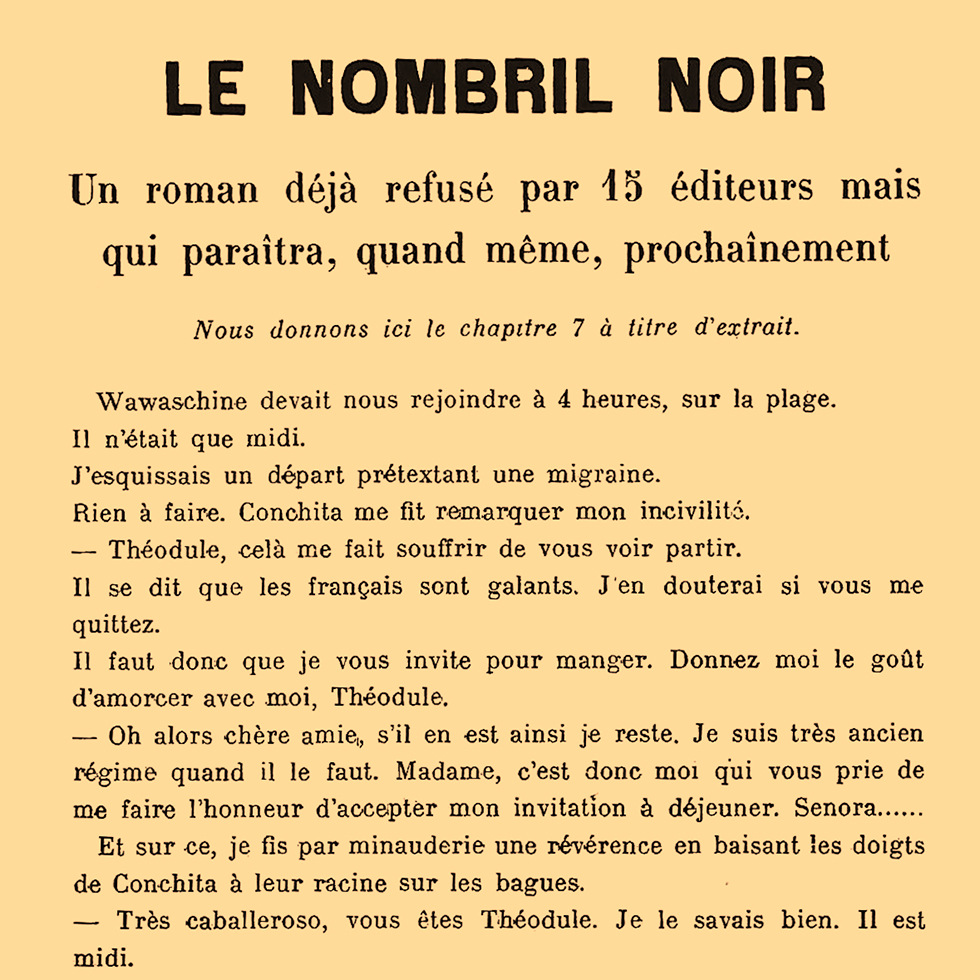

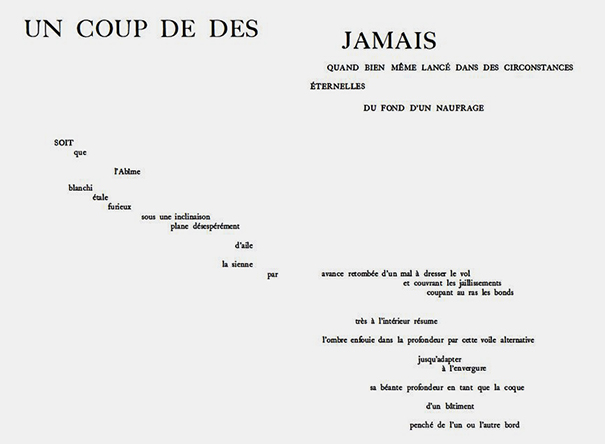

La vérité dans cette affaire est que Galilée n’est pas un éditeur, c’est au mieux un commissaire d’exposition (on sait que dans l’art, c’est désormais le choix et le discours de tels commissaires qui prévalent sur les œuvres. Où l’on comprend pourquoi on rencontre partout les mêmes artistes dans toutes les biennales d’art contemporain de par le monde, de Londres à Hong-Kong, en passant par Istanbul… Il s’agit de ne pas rater son discours !), au pire une écurie de Formule 1 (marque : Ferrari !), ou même une équipe de football de première division (Real Madrid ou bien PSG) qui achète tel ou tel joueur pour le championnat des meilleurs clubs d’Europe. Aucune prise de risque… Certainement pas ! Aucune nouveauté de pensée. Les mêmes vieilleries de la déconstruction derridienne de fond de tiroir… Ça doit sûrement se vendre… Jamais de coup de dés… Le hasard ne s’abolit plus… L’argent corrompt tout. Cet épisode traumatique pour moi se retrouve dans un livre [4], non ponctué et « mal-élevé » ; lisez par-dessus mon épaule :

lisez cette scène drolatique sortie des illusions perdues le jeune poète lucien chardon est monté à paris pour quérir la gloire littéraire résolu d’affronter les libraires il se jette à l’eau non loin de la seine quai des augustins et rentre avec son manuscrit sous le bras chez les libraires vidal et porchon monsieur nous ne sommes pas libraires-éditeurs nous sommes libraires-commissionnaires quand nous faisons des livres pour notre compte ils constituent des opérations que nous entreprenons alors avec des noms faits noms faits est souligné en italique et je ne peux le rendre ici bon si vous-même avez déjà vécu cette scène aux nouvelles éditions galileo galilei oh non monsieur ce n’est pas la peine de déposer votre tapuscrit alors vous n’êtes plus éditeur si si mais nous avons déjà nos ooôôôteurs alors cet épisode devient tragi-comique si le lecteur ne s’est jamais trouvé dans une situation pareille il ne pourra jamais se figurer de quelle espèce fut mon dépit dans ce moment-là

En déposant mon nouveau manuscrit – sur Jean-Jacques Schuhl – directement dans sa boîte aux lettres, j’avais pensé, naïf, que je le forcerais au moins à examiner la chose. Eh bien, non ! Il semble bien que l’on soit revenu aujourd’hui à des pratiques (qu’on croyait révolues) de l’époque des Illusions perdues de Balzac… Ô 19e siècle à travers les âges !… Que de crimes on commet en ton nom ! Le Galilée historique, le vrai, était un scientifique qui cherchait quelque chose, qui risquait sa pensée. Il a d’ailleurs payé ses découvertes d’un procès de l’Inquisition, en 1633, n’échappant au bûcher qu’en se reniant publiquement, et à genoux encore.

Michel Delorme, lui, ne cherche plus rien du tout, se contentant d’engranger les profits des écrits du clergé intellectuel le plus bankable de son époque – usurpateur du nom qu’il a donné à sa maison. Ce faisant, il a même fini par accumuler les mauvais livres de Paul Virilio qui n’a plus rien à dire de nouveau depuis une bonne dizaine d’années (j’ai pourtant beaucoup aimé sa pensée des années 90 – elle a fait son temps). Il va même jusqu’à publier un « beau livre » sur un artiste très médiocre, célèbre pour une sculpture dans le plus pur style réaliste-socialiste [5] de Zidane lançant son fameux coup-de-boule à Materazzi, longtemps exposée sur le parvis du Centre Pompidou. Du moment que l’auteure fait partie dudit clergé philosophique, cela lui suffit. Ça fait bien sur son pedigree. « Ah, quelle classe !… J’ai toute la Curie ! » pense-t-il en se regardant dans son beau miroir pourri, tout dégoulinant d’autosatisfaction. (En vérité, ce qui coule, c’est une tache de sang intellectuel).

Du côté des revues littéraires

L’existence d’une revue n’a de justification, de sens et d’efficacité que si c’est une arme de combat. (Jacques Henric)

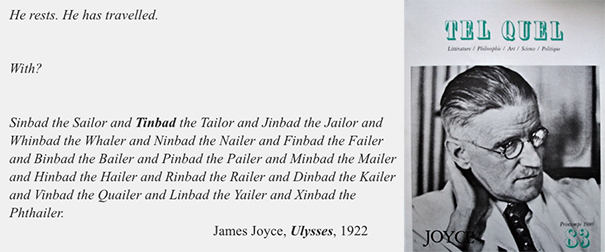

Aïe ! Ce n’est guère plus brillant… 80% des revues se proclamant « littéraires » ne répondent même pas aux textes envoyés (je ne parle pas de les publier, simplement d’accuser réception ; pourquoi pas de justifier un refus, un retravail du texte envoyé ?). Seules exceptions, vécues par l’auteur : L’Infini (revue de Philippe Sollers), La Revue de Belles Lettres, La Règle du jeu et Critique… Les autres ne répondent jamais : elles ne prennent aucun risque en concoctant des dossiers en béton armé du genre « Brésil 2013 », ou bien « Voltaire aujourd’hui », ou bien ou bien… Quand ce n’est pas un simple travail d’antiquaire (rassemblement de huit ou neuf vieilleries – si possible un Joyce refusé 40 fois de son vivant et ayant échappé de peu au feu… ça fait « moderne » ! avant-garde ! – sur dix textes imprimés). Les noms tombent tout seuls…

Et alors, me dira-t-on ? C’est que si les revues dites « littéraires » n’assument plus la moindre paternité de textes fragiles et orphelins, eh bien le lien filial va se rompre et on n’aura plus que de la littérature de vieillards. Pas de sang neuf ! Aucun texte contraint. On se rappelle de la pensée d’un Georges Bataille : « À quoi bon un livre auquel son auteur, visiblement, n’a pas été contraint ? » C’est aussi valable pour les revues !

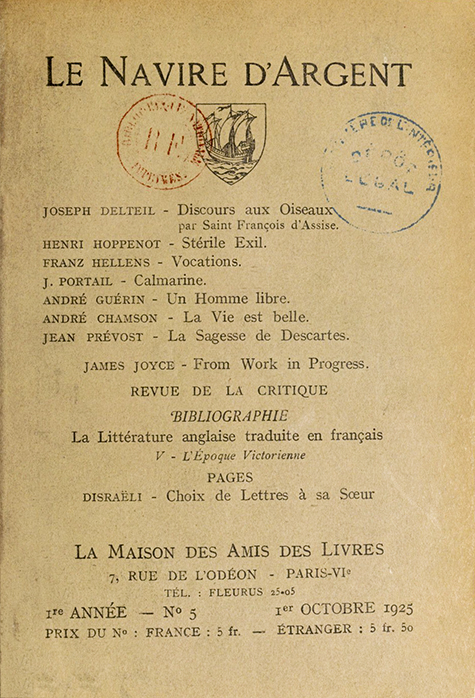

Vous ne me croyez pas ? Comparez donc un texte publié pour la première fois, en juin 1855, dans la Revue des Deux-Mondes, Les Fleurs du mal, avec ce qui s’y publie aujourd’hui… Où croyez-vous que le nom de Lautréamont est apparu imprimé pour la première fois ? En revue bien sûr ! Le premier texte publié d’Antoine de Saint-Exupéry? Une nouvelle intitulée « L’Aviateur » : elle paraît le 1er avril 1926 dans Le Navire d’argent, revue qui accueillera des extraits d’Ulysse de James Joyce, alors en grandes difficultés… Le premier écrit de Raymond Roussel (Mon âme) ? Dans une très modeste feuille de chou appelée Le Gaulois. Il a alors 20 ans et personne ne peut le connaître. Les revues étaient le laboratoire des littératures futures. Voir, par exemple, l’expérience Tel Quel. Sans parler de toutes les revues surréalistes. Il y avait peu, alors, de cadavres ou de rééditions. Supprimez les revues vivantes… aussi bien vous supprimez la possibilité d’une littérature d’avenir ! C’est No Future pour tous ! Plus de courroie de transmission : c’est une question énergétique. Il semble bien que l’édition soit devenue un véritable cimetière – que de réédités ! –, pas question même d’observer ce qui bouge encore un peu ! Les tremblements, c’est louche…

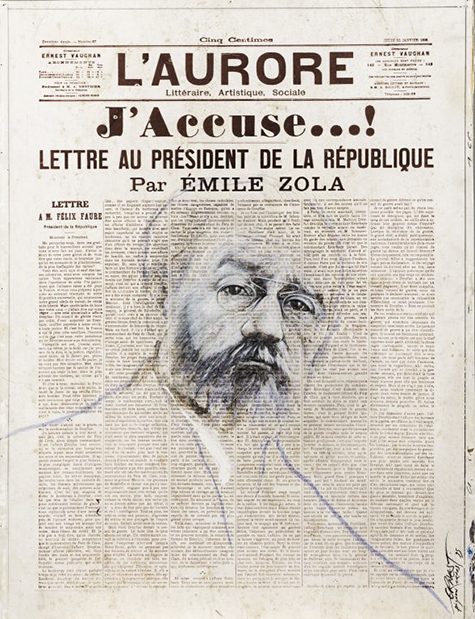

J’accuse

Je dois maintenant convoquer à la barre Jean-Luc Godard :

Le privilège est pour moi d’écrire et de vivre en France en tant qu’artiste. Rien de tel qu’un pays qui descend chaque jour d’un degré dans la voie de son inexorable déclin ; rien de mieux qu’une contrée toujours plus provinciale, dirigée par les équipes tournantes des mêmes incapables malhonnêtes et tous corrompus de leur soutien à un régime de totale et permanente corruption. (On entend cette pensée dans plusieurs de ses films.)

Plus tard, (deuxième plaidoyer du même) :

Une lutte désespérée s’engage sur le sol des villes mondiales où l’argent pénètre en vainqueur : le dernier combat commence, celui de l’argent et du sang.

Des voix dans le public : « Ça suffit, Jean-Luc ! Assez ! On t’a suffisamment entendu… Ouste ! Dehors ! »… Il sort, dégoûté.

J’ACCUSE les directeurs de revues littéraires de n’être plus que des fils, jamais ou rarement des pères.

J’ACCUSE les éditeurs de contribuer, par leurs agissements pour l’anti-littérature, au déclin de la véritable littérature, celle qui dérange et prend des risques : un écrivain n’est pas un animateur social, il est temps de rappeler cette pensée décisive de Philippe Muray. À mon tour, je ne croirai à un éditeur que s’il prie !

Le journal au lieu d’être un sacerdoce est devenu un moyen pour les partis ; de moyen, il s’est fait commerce. (Balzac, Illusions perdues)

Eppur, si muove…

Texte © Guillaume Basquin – Illustrations © DR

Ce texte a fait l’objet d’une première publication sur le blog du « Club de Mediapart » (4 décembre 2014). Nous en donnons ici une version revue et corrigée.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] J’en parle de façon d’autant plus détachée que celui-ci (Jean-Jacques Schuhl : Du dandysme en littérature) a été accepté par la vénérable maison Honoré Champion, et publié en 2016 avec une préface de Philippe Forest.

[2] Qui a été publié en 2013 par Paris Expérimental : Fondu au noir : Le film à l’heure de sa reproduction numérisée.

[3] Ezra Pound, ABC de la lecture (1934, trad. 1967).

[4] (L)ivre de papier, finalement publié en 2016 par les éditions Tinbad que j’ai créées.

[5] Voir l’excellent éditorial de Catherine Millet dans Artpress (n° 396) : « Du Printemps arabe à l’hiver parisien », où elle rappelait « l’incroyable pression (pas seulement d’ordre moral [?]) subie par les intellectuels pour qu’ils apportent » leur crédit à cette « pensée » esthétique.