Le fait que nous n’avons pas gagné ne veut pas dire que nous nous sommes trompés. Notre but n’a jamais été de « gagner » dans cette société. Et tout montre que justement ce sont les vainqueurs qui se sont trompés. (Guy Debord)

Quelle est valeur d’usage d’un texte littéraire ? En ce printemps où l’offensive du capital via le travail occupe une place centrale dans nos têtes, on pourrait trouver cette question incongrue. Mais elle ne l’est pas. Des gauchistes idiots utiles du pouvoir, un cadre aliéné en rupture, des flics qui sont autant de bêtes brutes, un supermarché en feu, des hommes politiques à la basse manœuvre, un gendarme qui commet une bavure en milieu rural, des intellectuels spéculatifs, le règne sans fin de la marchandise – tous les romans de Jean-Patrick Manchette trouvent des échos dans notre misérable époque. Qu’on ne s’y trompe pas cependant : la valeur de cette œuvre n’est ni celle d’un romancier engagé, ni celle d’un homme adepte de l’art pour l’art, tenant du beau style. Ce qu’a écrit et dit Jean-Patrick Manchette va bien au-delà de tout cela, et c’est pourquoi elle nous renverse depuis nos jeunes années. Nouvelle illustration avec la parution de ces Entretiens, 1973-1993 à La Table ronde, maison d’édition qu’on ne saurait trop remercier, de même que Doug Headline ainsi que l’infatigable Nicolas Le Flahec pour son scrupuleux travail éditorial. Une lecture de salubrité publique en ces temps confus !

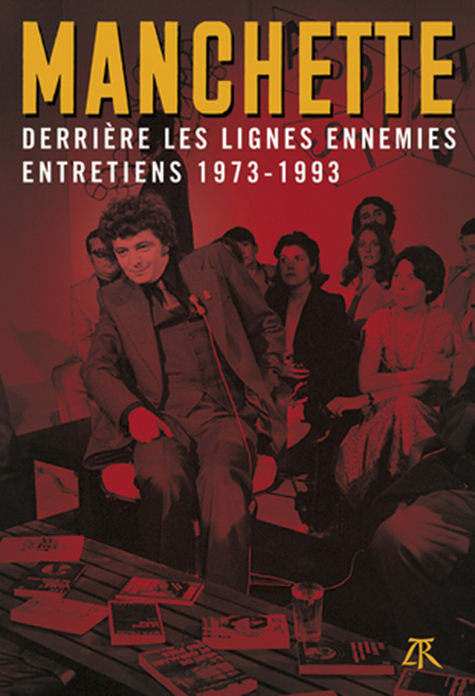

Trois ans après la publication de la correspondance de Jean-Patrick Manchette dont nous avions rendu compte ici à travers un hommage, les éditions de La Table ronde publient ses entretiens accordés durant deux décennies capitales à diverses revues, journaux et magazines. Avec la parution de son Journal en 2008, de ses Chroniques ludiques en 2020 et d’une nouvelle édition des Yeux de la momie la même année chez Wombat, ces entretiens mettent une fois de plus en exergue la cohérence et la continuité d’une œuvre, nous permettent d’en saisir toutes les implications et les contours. Ils sont, dirons-nous, la face spectaculaire de Manchette, dont on connaît la défiance à l’égard des « mass médias », comme on disait autrefois. Mais là encore, comme dans la correspondance, tout est affaire d’interlocuteur. Le ton n’est jamais le même en fonction de la personne et du média auxquels il s’adresse. Entre le refus total, la distance polie mais froide, et un ton beaucoup plus chaleureux (on ne saurait être généreux avec n’importe qui), on voit bien que Manchette ne perd jamais de vue la spécificité du médium qui recueillera sa voix. Il n’est jamais dupe. En témoignent aussi les postures : ce qui frappe tout d’abord dans ces entretiens, c’est la manière dont l’auteur de Nada n’est jamais là où on l’attend. Très souvent, il répond de manière détournée, et ses réponses sont toujours renversantes et drôles (par exemple ses réponses au « questionnaire de Proust »), grinçantes, ironiques, jamais cyniques. Il arrive même que derrière le stoïcisme du maître pointe une terrible émotion (bigre, comme les derniers entretiens accordés à Yannick Bourg sont poignants). Bref, Manchette fait feu de tout bois. Ainsi, aux seuils de l’œuvre romanesque, se dessine comme sur une plaque métallique gravée à l’eau-forte le portrait d’un écrivain qui avait une conscience aiguë de son art, porté à une exigence rare, et qui fait de lui un romancier majeur de notre temps.

Que lit-on et qu’apprend-on dans ces entretiens ? Beaucoup d’éléments sur l’itinéraire de l’intéressé et sur la genèse de ses romans ; on y rencontre un Manchette militant dans sa jeunesse, condamné ensuite à travailler pour les industries culturelles pour remplir son réfrigérateur, acharné enfin à construire une œuvre qui contient elle-même sa propre critique, sinon sa propre négation. Ce qui se dégage au fil de ces pages, outre leur humour hénaurme, c’est à la fois le haut degré de conscience historique de Manchette et l’acuité de son regard sur le polar (et l’art en général), « littérature industrielle » parvenue au stade ultime de sa réflexivité (« l’usinage devenu conscient de lui-même », comme il le dit à Uri Eisenzweig en 1983). Pourquoi écrire des romans noirs ? Comment les écrire? Faut-il continuer à en écrire ? Ce sont les questions que Manchette pose à l’ère du capitalisme tardif et auxquelles ces entretiens permettent de donner des esquisses de réponses en traçant plusieurs lignes et en nous livrant quelques cartouches.

Première ligne

Manchette part d’un triple mouvement. Premier constat, à résonance hégélienne : l’autodestruction de l’art inaugurée depuis la modernité (la fameuse phrase de Baudelaire à Manet : « Vous êtes le premier dans la décrépitude de votre art »), radicalisée par les avant-gardes (que faire après avoir peint un carré blanc sur fond blanc ? Que faire après avoir transformé une pissotière en fontaine ? Que faire après le monologue intérieur de Joyce ? Que faire après les 4’33 de silence de Cage ?). Deuxième mouvement : l’échec de ladite avant-garde dans sa rencontre avec la vie et sa perspective révolutionnaire dans les années vingt. Troisième mouvement : l’intégration de la sphère artistique dans le cycle de la marchandise (« le musée imaginaire de Malraux et les présentoirs Prisunic sont en fait le même lieu »). Sur ce dernier point, Manchette partage la même clairvoyance critique que celle d’Hans Magnus Enzensberger au début des années soixante, battant en brèche l’idée d’Horkheimer et Adorno d’un noyau irréductible d’une sphère culturelle émancipatrice. Comme l’écrivain allemand, Manchette a parfaitement compris que « l’industrie de la conscience » (formule proposée par Enzensberger comme dépassement de la Kultureindustrie) liquide les anciennes distinctions internes de la sphère culturelle (non son autonomie bourgeoise, honnie à juste titre, mais sa négativité, gommée par la standardisation des biens culturels). Non seulement l’art est ravalé à sa valeur d’échange et devient une marchandise comme une autre, mais encore toutes les transgressions initiées par l’avant-garde sont récupérées et facilement récupérables par le techno-capitalisme. L’art est donc engagé dans le processus de sa propre disparition (sa « rage de disparaître », dit Hegel), pour des raisons intrinsèquement liées à l’historicité ; le roman policier bien évidemment n’échappe pas à cette trajectoire. Manchette ne cesse de relever à maintes reprises la caducité du genre, puisque c’est une forme achevée, sinon « décomposée » ; au surplus, de même que le roman avec Flaubert et ses disciples devient le genre par excellence du désenchantement, le polar devient la forme même de la désillusion après la défaite du négatif. Or, Manchette écrit encore dans une période historique où l’espoir est permis (les années 70). Double impasse. Écrire aujourd’hui, c’est « hériter de l’art qui est mort » (Internationale situationniste, 1964) – et partant, se greffer sur un cadavre pourrissant.

Deuxième ligne

Un mot revient souvent dans ces entretiens : « travail ». Dans plusieurs questionnaires, Manchette dit son aversion, voire sa haine pour le travail (« le comble de la misère »), catégorie de base du Capital, comme la marchandise, et qui fait de lui une domination abstraite. La valeur est une forme de médiation sociale, certes occultée, mais elle n’en a pas moins des effets concrets dans tous les pans du monde social. Elle est comme de l’eau dans l’eau. Or, la production culturelle participe, elle aussi, de ce monde. En plusieurs occurrences, Manchette donne l’impression dans ces entretiens d’être un homme assiégé (au propre comme au figuré, l’agoraphobie dont il aura souffert dans les années 80 l’aura obligé à une réclusion dans son appartement), cerné par ce monde où règne la réduction du tout par tout par la marchandise, où le Capital est partout, le négatif nulle part ; un monde enfin dans lequel l’art est révolu, relégué dans notre représentation dans la mesure où il n’affirme plus dans l’effectivité son ancienne nécessité, pour paraphraser Hegel, ce qui nous condamne à répéter ce qui a déjà été fait. De manière un peu provocatrice, nous serions tentés de dire qu’il n’y a qu’un seul complot, celui de la valeur.

Voici donc Manchette encerclé (tous ces entretiens sont imprégnés pas le lexique militaire et on ne compte plus les métaphores martiales), résolu à livrer une « bataille défensive » qui « n’exclut nullement la possibilité d’effectuer des mouvements partiels » (Clausewitz, De la guerre). Nous l’avons dit, le diagnostic de Manchette sur l’art est pessimiste, aussi son geste est-il tactique. Il faut sortir de la place forte et affronter l’ennemi, la Kulturindustrie elle-même. Enzensberger encore : « Il ne s’agit pas de rejeter cet appareil industriel dans un geste d’impuissance, mais d’entrer dans son jeu dangereux ». Il y a un écho benjaminien dans cette déclaration, de même que la pratique du roman chez Manchette rejoint clairement certaines thèses de Walter Benjamin (la destruction de l’aura, la « barbarie positive »). La littérature est devenue une marchandise comme une autre ? Soit. Il s’agit alors de répliquer en s’attaquant au cœur « du dispositif ennemi, c’est-à-dire l’industrie du divertissement », d’investir une « littérature produite directement pour le marché » comme « base d’infiltration » : le polar.

D’une pierre deux coups : ne pas se compromettre avec « l’écriture à prétention artistique », qui lui semble être « une abjection » ; dans un premier temps, avancer à visage découvert, dans la mesure où cette production standardisée est directement écrite pour être vendue (Manchette ne cesse d’insister sur ce point tout au long de ces entretiens). La « littérature alimentaire », à tout le moins, a le mérite de n’avoir aucune autre prétention, et surtout pas celle d’être une satisfaction plaisante, mais désintéressée. Second temps : agir en contrebande afin de ne pas se faire repérer, avancer masqué, en tenue de camouflage. C’est le sens de toutes les métaphores auxquelles recourt Manchette dans l’extraordinaire entretien donné à la revue Révolution en 1983, où le vocable guerrier est omniprésent. « Ouvrez le feu ! », dit-il, mais pas n’importe comment. Il s’agit « de déborder l’ennemi par une aile » dans un « mouvement » comparable à celui « de la cavalerie de Condé à Rocroi » (entretien à Combo, 1991). À l’attaque frontale ou l’action directe, préférer le débordement, la ruse du détour. Il faut donc jeter une « bâche » sur le texte lui-même : « Poursuites en voiture, belles nanas, coups de feu » (ne pas tromper le lecteur sur la marchandise : il faut qu’il en ait pour son argent). Mais l’essentiel est ailleurs, dans les « allusions cryptiques comme si le texte, en même temps qu’il me relie aux lecteurs devait comporter une série de systèmes de filtrages (au sens policier du terme) », comme l’écrit Manchette à Jacques Faule (qui signe, soit dit en passant, une merveilleuse préface au livre, émouvante et pleine de justesse), dans une lettre d’août 1980. Voilà une œuvre à lire à l’endroit comme à l’envers. Comme Debord, Manchette est un stratège qui fait de la littérature un Kriegspiel. Il y a quelque chose de la pensée de derrière (Pascal) chez lui. Tout est à voir – ou à ne pas voir, mais peu importe, dans le sous-texte. Ainsi, le processus de création est ce qui permet au contenu de se changer en forme. Rien de postmoderne toutefois dans cette littérature au second degré, aucun ludisme formel, aucun maniérisme (piège dans lequel sont tombés certains représentants du « néo-polar », qu’il n’épargne pas, comme on sait). Si l’écriture chez Manchette est virtuose, « c’est pour mieux planquer l’émotion », dont est dépourvue la majeure partie des productions contemporaines. « Passer derrière les lignes ennemies », comme il le dit lui-même : tout son génie est contenu dans cette formule (qui donne judicieusement son titre au livre) : la syllepse, l’implicite, l’équivoque, le palimpseste comme infiltration commando (au surplus, cela fonctionne aussi avec le nom propre pour la Une et derrière les lignes pour les notules, Le Canard enchaîné ne s’y est pas trompé).

Dernières cartouches

Manchette dit explicitement dans ces entretiens que l’écriture de ses premiers romans était censée accompagner le mouvement du négatif, après l’effervescence de mai 68. Pas de poésie sans la révolution, pas de révolution sans la poésie. Mais très lucidement, il explique aussi comment il fut facilement récupéré. Cette défaite fut, bien sûr, son amère victoire. Mais à sa façon, hanté par la dégradation du style en idéologie, il aura anticipé tous les maux de notre époque intégralement culturelle ; à l’ère des productions formatées et des transferts de contenus littéraires dans l’industrie de l’entertermaint multi supports (lire à ce sujet Le Fétiche et la plume, le remarquable essai d’Hélène Ling et Inès Sol Salas), il était inévitable que la littérature de genre ne fût épargnée, en attestent – pour l’objet qui nous intéresse – le polar et sa déclinaison en sous-genres qui sont autant de segments de marché, avec leurs cœurs de cible. il n’est plus aujourd’hui aucune maison d’édition qui n’ait sa collection « Noir », « Policiers », « Thrillers », « Suspense », et tutti quanti. Cette production industrielle – massivement kitsch et indigente, faut-il le souligner -, se prolonge dans la sphère de « l’événementiel » avec ses salons, ses festivals et ses « influenceurs ». Il y a même des universitaires qui lui accordent leur reconnaissance démagogique dans les pages des quotidiens sérieux, manière habile de masquer leur mépris de classe. On peut compter sur eux pour brouiller les pistes et faire en sorte que rien ne dépasse, l’essentiel étant de garder le contrôle. Comme chacun sait, la grande ruse, c’est que les choses soient comme elles sont. Quant au polar, ou plutôt l’un de ses surgeons malades, le « roman noir », il n’a pas dit son dernier mot. Il lui reste quelques cartouches à tirer sur les horloges. C’est à l’aune de sa trajectoire balistique que l’on prendra la mesure de ce mauvais temps.

Texte © Xavier Boissel – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.