HÉLÈNE LING s’entretient avec nous à propos de la publication de l’essai qu’elle a co-écrit avec INÈS SOL SALAS, LE FÉTICHE ET LA PLUME – LA LITTÉRATURE, NOUVEAU PRODUIT DU CAPITALISME (Rivages, 2022):

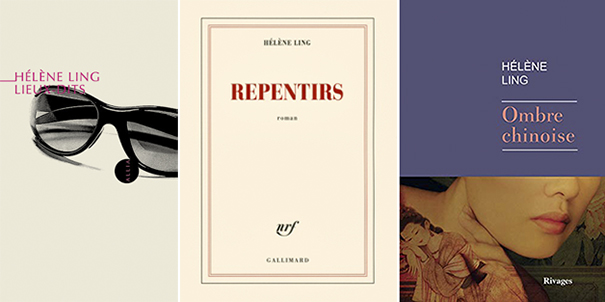

1 – Hélène, tu as publié trois romans que l’on peut qualifier d’œuvres virtuoses, d’une maîtrise et d’un souffle peu communs dans la littérature française contemporaine : Lieux-dits (Allia, 2006), Repentirs (Gallimard, 2011) et Ombre chinoise (Rivages, 2017). Avant d’en venir au livre qui paraît aujourd’hui, et qui, avec ta co-autrice, représente votre premier essai critique, nous aimerions que tu reviennes sur ce dernier roman qui était, en 2017, sans doute trop en avance sur son temps, mais qui aujourd’hui, au regard du contexte autour des questions féministes et indigénistes, a une résonance singulière, nous semble-t-il, notamment face aux niaiseries que bon nombre d’éditeurs nous infligent concernant ces sujets. Ainsi, ce troisième roman (qui, d’ailleurs, aurait pu s’intituler Une fille sous influence) est un véritable coup de poing tant sur le plan de la langue, de son écriture que des événements qu’il relate, rendant compte en profondeur et avec justesse du sort des femmes exilées, déchirées entre plusieurs cultures et différents continents, abandonnées à leur sort, souvent violentées, voire déportées, à l’image de cette indienne cherokee que tu évoques et qui a directement à voir avec tes propres origines… Pourtant, nous relevons que peu, sinon personne parmi les représentants du progressisme auto proclamé, ne se sont empressés de te lire, ni même de soutenir un tel roman. Comment as-tu vécu ce silence tant de l’ensemble de la presse et des médias que des lecteurs ? Comment l’expliques-tu, toi qui, agrégée de Lettres, fine connaisseuse de la littérature, es la plus parfaite Française des Parisiennes de Taïwan, ou plutôt, la plus parfaite Française des Taïwanaises de Paris ? Ne serais-tu donc pas un modèle, une égérie, une muse pour les féministes et indigénistes en tout genre ? Ou bien, peut-être n’es-tu pas vraiment une femme, nous voulons dire un homme, enfin bref, ne serais-tu pas trop reptilienne, au fond, pour le commun des progressistes contemporains ?

Merci de revenir sur mon dernier récit, Ombre chinoise – un insuccès qui me tient beaucoup à cœur. Je ne suis sans doute pas la mieux placée pour interpréter, en effet, sa non-réception générale – si l’on excepte les magnifiques articles de Claro, d’Alain Nicolas et de Hugues Robert sur le blog de Charybde, ainsi que – déjà – un entretien sur D-Fiction, qui m’ont tenu compagnie dans le silence qui s’est installé après eux. Mais de façon rétrospective, il me semble qu’il y avait dans cet échec une nécessité, lisible seulement à la fin, comme toujours au théâtre. Tu reformules ainsi l’essentiel – la question de l’exil et du déracinement, que vivent les femmes de mon récit. Je ne suis qu’une voix mineure dans ce champ d’écriture, sans aucun doute. Et au fond, que personne n’ait lu Ombre chinoise, pourrait demeurer un simple accident empirique. Mais au fond, ce silence n’est-il pas le signe d’une intuition juste – si l’on considère que l’inverse aurait constitué un parfait malentendu ? Rien n’aurait été pire que de ramener sa forme morcelée, illisible peut-être, à de la lisibilité pré-entendue et pré-comprise. Dans Ombre chinoise, l’exil et le déracinement sont à la fois une condition mentale, une expérience de la métamorphose et un devenir sans retour. Il ne peut exister de réparation ni de compensation de l’ordre du discours. Pour moi, l’événement tragique est sans issue – à moins d’être appelé à figurer dans une constellation critique à la Benjamin, qui la constitue dans une configuration historique autre, comme une révélation. Mes personnages dans ce récit sont articulés à d’autres, dans un archipel d’exils et de déracinements universel, que l’on pourrait étendre en une sorte d’Atlas mnémosyne, d’Aby Warburg. Dans cet album figurerait un visage allégorique, en effet, celui d’Une femme sous influence, Gena Rowlands – si blonde et hollywoodienne, chez qui je retrouve l’expressivité folle et dépressive de ma mère. Je suis fascinée par le jeu de miroirs et de déplacements, d’analogie entre les images, les expressions. Peut-être parce que j’ai conscience de la nature hautement fantasmatique de la condition migratoire – je refuse, pour ma part, de me dire dans les termes pré-établis du débat contemporain, de suivre les parcours fléchés, quel que soit leur bord. Je ne vis pas sous l’œil d’un grand Surmoi occidental, d’un grand Autre phantasmé, l’Occident essentialisé, qui serait l’ultime responsable et réparateur des catastrophes de l’Histoire [1]. À Taïwan, d’où vient ma mère, la puissance chinoise comme entonnoir mythico-politique, la structure dictatoriale du Guomindang, du général Tchang Kaï-chek et de son fils, leur suffisaient amplement. C’est sans doute pour cela que je ne peux adhérer au renouveau de la notion de « race » entendue comme catégorie sociale, venue de l’histoire des Civil Rights aux États-Unis. Notion qui a pu devenir l’objet d’une réessentialisation obtuse et dogmatique. Rien n’est plus délétère, pour moi, que l’assignation au groupe mythifié, qui au prétexte du « retournement du stigmate », reconduit des catégories et des paramètres de type colonial au lieu de s’en défaire. Je préfère, pour ma part, la soustraction, le « I would prefer not to » de Bartleby, au classement frénétique des identités, raciste ou indigéniste, figé dans ses rapports catégoriels pétrifiés, et dans lesquels aucun jeu esthétique n’est possible. Plutôt la solitude que les minorités officielles. Ombre chinoise n’avait donc qu’une portée marginale, porte-voix de personne. Je suis déjà très heureuse qu’il ait suscité, chez quelques autres, quelques échos singuliers.

2 – Vu l’ampleur et l’ambition de ce roman, comme du précédent qui réfléchissait déjà lui-même aux problématiques de la création littéraire étudiées dans cet essai, peux-tu revenir pour nous sur ce qui a motivé l’exigence de ton écriture au fil du temps, et dans quel sens cette exigence a finalement induit chez toi une réflexion plus large sur ce que représente le geste d’écriture, donc ce qui fait la langue, à savoir la littérature ? Dirais-tu que tes trois romans esquissent et expliquent quelque chose de ce premier essai que tu signes avec Inès Sol Salas ? Peux-tu nous expliquer également ce qui vous a poussé, ta comparse et toi, à vous lancer dans un tel essai dont on peut dire que, depuis Les Règles de l’Art de Pierre Bourdieu, c’est l’essai le plus important jamais publié concernant le champ littéraire, et plus précisément, sa transformation sous le joug de l’économie de l’attention dont vous avez réussi, Inès Sol Salas et toi, à en faire une autopsie saisissante, et très étonnamment – soulignons-le – sans langue de bois, au point que ledit champ nous apparaît cruellement, à la manière American psycho, « sans issue » ? Peut-être le propre de toute autopsie, nous répondras-tu… Dire ce qui est, analyser ce qui se passe, montrer les rouages à l’œuvre en dehors du politiquement correct, ne peut être donc que sanglant ?

L’idée à l’origine est venue d’Inès. Elle est née alors que, nous partagions dans un café notre désorientation, entrecoupée de rire, face à la production standard, à la « littérature de masse » des dernières années, notamment envers quelques blockbusters de la rentrée littéraire. Nous nous sommes rendues compte que ce phénomène était à la fois complètement passé sous silence dans les médias, tout en étant cyniquement reconnu, par ailleurs, au sein du petit milieu. On en comprend les raisons – ne pas gâcher l’ambiance joyeuse et piaffante des plateaux, ne pas désespérer la librairie, ne pas mettre la critique au chômage, continuer à écouler les stocks de papier imprimé, et nourrir le moral des troupes productives du cadavre du grand récit de l’écriture. Aujourd’hui, alors qu’un concours d’écrivains en herbe peut s’organiser sur Tik Tok, face à un jury de dix booktokeuses, qui comptent entre 10 000 et 174 000 abonnés, et dont le grand gagnant sera publié par Robert Laffont, chacun se sent tenu d’adhérer au « politiquement correct » de la pseudo-démocratisation, au nom de l’édification de la jeunesse. Par ailleurs, l’obsolescence programmée des textes, dont plus de 25% partent au pilon et au recyclage en cartons et en papier hygiénique, demeure le dernier tabou du marché des biens symboliques – à l’image de la mort organique – tabou auquel l’immortalité numérique est en train de se substituer. Face à l’omniprésence du constat, au-delà des études spécialisées, de critique, d’économie ou de sociologie du champ littéraire – je dirais que nous avons été frappées par l’absence d’un ouvrage qui pourrait cerner le phénomène sous ses différents aspects, en rendant compte de l’évolution accélérée des dernières années – une évolution qui ne cesse d’ailleurs de nous rattraper depuis la sortie de l’essai, notamment en terme d’intelligence artificielle. Nous pensions de plus à un ouvrage qui s’inscrirait dans une démarche matérialiste critique, et non dans une réflexion d’ordre moral, comme ceux de Finkielkraut ou de Philippe Vilain – et nous avons tenté de lui donner forme.

3 – Entrons dans le vif du sujet ! Votre méthode est marxienne, dans la mesure où votre approche consiste à démontrer que le champ littéraire est surdéterminé par l’infrastructure, sa base matérielle. Vous vous attardez en premier lieu sur un fait inhérent au mode de production capitaliste : la surproduction. En effet, vous décrivez avec précision, Inès Sol Salas et toi, la surproduction qui touche le monde du livre et de l’édition. Depuis Marx, nous savons que la surproduction est la manifestation centrale d’une crise, intrinsèque au capitalisme et à ses contradictions, en lien consubstantiel avec la baisse tendancielle du taux de profit (la valeur et la survaleur ne peuvent plus être restituées en capital). Pour y mettre fin, le capitaliste a ainsi deux solutions : soit il accroît l’exploitation pour contrebalancer la hausse de la composition organique du capital, soit il recherche de gros volumes de profit pour compenser cette baisse. Mais par ailleurs, lorsque éclate une crise de surproduction, c’est un cercle vicieux qui s’enclenche : faillite, banqueroute, etc. Ce que vous décrivez toutes deux dans les trois premiers chapitres de votre livre est, finalement, le « laboratoire » de cette crise : vous montrez parfaitement dans cette affaire que, comme le prolétaire, c’est d’abord l’auteur qui est le premier perdant, puisqu’il devient le parent toujours plus pauvre de l’édition. Mais vous soulignez aussi que c’est la qualité même du texte littéraire qui en est affectée, avec une reconfiguration industrielle de l’offre littéraire. Pour autant, le monde de l’édition a trouvé une réponse à cette crise, en pratiquant ce que Balzac décrivait déjà à son époque : la cavalerie. Ce qui a conduit l’édition à devenir aujourd’hui une gigantesque bulle artificielle, très loin de l’économie réelle. Pour contrebalancer la hausse de la composition organique du capital afin de déjouer le rapport du capital constant et du capital variable, le monde de l’édition valorise donc un autre circuit : celui du capital fictif, une forme de capital qui circule sous forme de « promesses »… Bref, il tente de répondre à la crise de surproduction par la surproduction même, masquant ainsi l’inadéquation structurelle entre l’offre et la demande. Selon toi, peut-on affirmer dès lors que l’édition fonctionne comme un « système de Ponzi » ? Et si oui, penses-tu qu’un jour cette bulle éclatera pour se reconfigurer encore autrement ?

En fait, tu me demandes de faire entrer notre essai sur l’industrie des lettres, en résonance avec les concepts fondateurs de l’analyse économique chez Marx. C’est un défi auquel je ne peux répondre que de façon partielle, intuitive, n’étant pas formée à l’étude économique. Je te livre quelques impressions. La notion de surproduction, très importante dans la première partie de l’essai, peut se lire en effet comme la crise d’un secteur entré dans la structure capitaliste globale. Il se trouve soumis à des normes de rentabilité, à des exigences de survaleur nouvelles, par rapport à la pratique ancienne, dite artisanale, de l’édition. Cette dernière établissait une péréquation, selon laquelle deux publications, par leurs ventes, pouvaient rentabiliser un ensemble de dix titres, et payer un salaire raisonnable à l’éditeur. Pratique qui a pu survivre jusqu’au seuil des années 1980 selon André Schiffrin, même à New-York où avait émigré son père, Jacques Schiffrin, fondateur de la Pléiade. Mais le tournant est celui de la financiarisation de l’économie. La presse, les médias, l’édition, peu à peu absorbés par des conglomérats de l’industrie et de la communication, ont été réduits au statut de vecteurs d’influence. Vivendi, du groupe Bolloré, qui a lancé son retour d’OPA sur Hachette Livre, a beaucoup investi dans des créneaux très lucratifs et en plein essor, comme Dailymotion, Gameloft, Canalplus. Pourtant, ces mêmes groupes ont tenté d’extraire encore une survalue de la production de l’écrit, de le soumettre à une exigence de rentabilité accrue, alors même qu’il devenait caduc en termes d’économie de l’attention. (Ainsi, André Schiffrin, une fois que Pantheon House fut tombée sous la houlette du magnat Sam Newhouse, a mentionné une exigence de 10% de bénéfice sur chaque titre). Par-là, ils accéléraient la baisse tendancielle du taux de profit dans le secteur mineur du livre. La pression sur l’édition est devenue continue, l’instabilité permanente, provoquant d’un côté restructurations et concentrations du capital financier, de l’autre, paupérisation du capital variable, auto-exploitation sans frein des écrivains, et de toute la chaîne du livre. La France fut pleinement atteinte dans les années 1990, comme le montre la saga entrepreneuriale de Jean-Marie Messier, à la tête de Vivendi Universal Publishing, ou la première OPA lancée par Lagardère sur VUP en 2003, entraînant la scission imposée d’où est née Editis. Sur ces trente dernières années, en fin de compte, le Syndicat national de l’Édition (SNE) propose une équation éloquente entre surproduction et baisse de rentabilité, l’une tentant encore de compenser l’autre dans un jeu de surenchère. L’évolution, depuis ces années 1990, aboutit donc à deux fois plus de titres publiés, pour deux fois moins de tirages et de ventes par titre – sachant que les best-seller faussent les chiffres en les tirant vers le haut [2]. Dans un premier temps, la surproduction est donc bien la réponse apportée à la situation contradictoire, qui a été créée au sein des conglomérats du techno-capitalisme attentionnel. Au sein des mêmes méga-groupes, les industries de l’entertainment en ligne détruisent les conditions mêmes de réception de l’œuvre littéraire, peu à peu réduite à un sous-produit des anciennes industries culturelles, rebaptisées industries de contenus. Luttant pour sa survie parmi les flux instantanés, le récit finit – juste retour des choses – par y être inclus en parent pauvre, low-tech et familial. Son apothéose est désormais le passage au format Netflix. Le devenir-série universel généralise ses standards de fictionnalisation du réel, importables désormais dans la production romanesque. Certains, tel Raphaël de Andréis, co-auteur de Air avec Bertil Scali, n’hésitent pas à le revendiquer comme argument marketing – ils écrivent, disent-ils, En attendant Netflix... La foire de Francfort voit chaque année s’amplifier ces allers-retours entre adaptations, avec ses Prix littéraires spécialisés, où la plateforme Netflix devient un producteur incontournable. À présent, tu me demandes s’il ne s’agirait pas là, d’une bulle spéculative, par cumul de valeurs littéraires frelatées – voire d’une « pyramide de Ponzi », vouée à terme à l’effondrement, par analogie avec le système financier en 2008. Ce dernier s’est d’ailleurs reconstitué, et attend avec patience le krach annoncé de la bulle immobilière chinoise… Pour cela, il faudrait creuser l’analogie entre la fabrique de la valeur littéraire aujourd’hui, et la notion de « capital fictif » à la base du système financier. Celle-ci désignant la valeur financière validée par anticipation, reposant sur des dettes et de la capitalisation. C’est le moteur de la spéculation à la hausse et à la baisse, parasitisme destructeur, avec ses formes élaborées et frelatées de shadow banking. Lors d’une séquence de forte spéculation, avec formation de méga-bulles, la valeur fictive s’effondre d’un coup lorsque réapparaît une exigence de valeur d’échange « réelle », lorsque tout le monde se met à vendre ses actifs, par exemple. Ainsi des valeurs bancaires hybrides et des actifs pourris qui ont mené à la crise de 2008. Or, il faut pour cela qu’à un moment, le rapport avec la richesse effective, l’économie « réelle », puisse réémerger. Mais dans l’économie des biens symboliques, il n’y a justement pas de conversion intégrale en valeur d’échange, coïncidant avec l’économie « réelle ». C’est le nœud fascinant du problème : la non-équivalence des ordres économiques, entre valeur symbolique, et valeur d’échange sur le marché des biens. Et c’est à cette équivalence qu’on essaie de ramener justement la « valeur littéraire » : à l’économie des industries de contenus, vers laquelle on la transforme peu à peu. La fabrique de cette valeur symbolique est un artefact, qui s’est autonomisé historiquement au 19e siècle. Si l’on creuse la métaphore formulée par Paul Valéry en 1919, qui évoquait la valeur esprit sur le marché des valeurs, cette dernière était déjà structurellement en baisse au lendemain de la grande guerre. Nous pouvons parler, par analogie, de valeur littéraire, et de la complexité de sa fabrique. Par analogie avec l’économie réelle, elle aussi dépend bien d’une activité réelle – celle de la pensée, de la création, de la vitalité intellectuelle, esthétique, artistique, de l’époque et de la qualité de réception de ses contemporains. Elle s’évalue inter pares, et peut-elle aussi se corrompre, voire se désintégrer, sous l’accumulation des fraudes prises pour argent comptant, lorsqu’aucun processus de véridicité commun ne subsiste. Par conséquent, cette économie de l’esprit ne peut justement pas être ramenée à une « économie réelle » des biens, ni mesurée à l’aune de la valeur d’échange. Cette économie symbolique produit sa propre mesure, sa valeur se réfère à elle-même. Cette économie de l’esprit est un processus hautement périssable, et dépend de conditions complexes, matérielles et historiques. Or, ces conditions sont en train de se retourner contre elle dans la fabrique d’une littérature de masse, intégrable à la data économie et à l’économie de l’attention, sans même parler de sa duplication numérique par A.I. Cette hypothétique économie de l’esprit peut donc n’être pas du tout pérenne – pérennité qu’on suppose dans la notion de postérité. Et donc, la masse de camelotes qui se donnent pour littérature, pourraient peut-être la remplacer intégralement. On pourrait néanmoins filer la métaphore de la spéculation financière et du capital fictif dans le domaine des lettres. Pour cela, il faudrait plutôt parler d’économie spectrale, de captation d’aura, de vampirisation de l’héritage symbolique. Cette prolifération de textes se nourrit du cadavre de la littérature patrimoniale, sur lequel elle prélève sa livre de chair – elle fait fructifier le mort, dont elle mime les postures, les in/dignités, le mythe de l’écrivain, de la rebelle, du poète voyant, de la sorcière, du baroudeur, de la mondaine ou de la mystique. Ce capital mort-vivant demeure encore rentable, tant l’aura symbolique de la Littérature a été mythifié, moins peut-être à l’ère nationaliste de la 3e République, qu’à l’époque moderne où s’est élaboré le grand récit, indépassable à bien des égards, de l’écriture, de l’espace littéraire. À ce corps de l’écriture encore chaud, nourri par une minorité de pratiques vivantes, l’industrie des contenus et du spectacle peut puiser presque indéfiniment. L’effondrement de la « pyramide de Ponzi », en matière symbolique, est sans cesse différé – il s’inscrit pourtant dans l’ordre du probable, à moyen terme. Il faudrait pour cela que s’efface, in fine, l’ordre même de la croyance, du crédit de la littérature, entraînant avec elle la rente de la spectralité. Il faudrait donc que s’effondre le mythe du corps littéraire, et de ses multiples avatars, dans l’économie du désir contemporain – mettant fin à ses réincarnations par Philippe Besson ou Tatiana de Rosnay, et aux ventes qu’ils y prélèvent. Et ceci n’est possible que dans la mesure où notre désir tenace, pour le coup immortel, de valeur symbolique, peut se voir proposer une substitution, un autre créneau d’investissement fantasmatique [3].

4 – Si l’on vous lit toutes deux attentivement, nous serions dans une ère qui irait au-delà de l’ère postmoderne elle-même. Celle-ci se caractérisait, d’abord, par un jeu distancié de reprises formelles, pratiquant une déclinaison (au sens grammatical et sémantique du terme) de pastiches métacritiques. La postmodernité était l’ère par excellence d’une « culture ironiste » pour reprendre la formule de Richard Rorty. Or, nous serions – d’après vous – dans une nouvelle ère esthétique : celle d’un présentisme du pastiche se pastichant lui-même, où la production de contenus et leur transfert ad nauseam sur une série de contenants, alimenterait en boucles le circuit éditorial… Vous dites que cela passe, d’abord, par le brouillage des seuils, des registres et des genres. Vous montrez, par exemple, que – il y a seulement une quinzaine d’années – ce qui serait passé pour de la feel good fiction est venu intégrer la littérature dite « blanche » (David Foenkinos ou Leïla Slimani chez Gallimard). Dans cette perspective critique, la littérature ne serait donc plus qu’un « charnier de signes », pour paraphraser la formule de Fredric Jameson. Mais, n’est-ce pas aller un peu trop vite en besogne ? N’est-ce pas négliger justement toute la part de « réversibilité » (ou d’ « abréaction » pour parler comme Jean Baudrillard) que comporte un tel brouillage ? Dans un essai qui a fait date, Bibliothèque de l’Entre-Mondes (Gallimard, 2005), Francis Berthelot a montré tout ce que pouvait comporter de fécond ces porosités, ces transgressions des conventions génériques, ces « transfictions » , pas seulement dans leur façon de bousculer les critères académiques, mais aussi dans leur incroyable ouverture sur l’imaginaire. De nombreux auteurs français contemporains dits « de genre » – certes, ils sont très peu nombreux, mais ils existent – pourraient illustrer cette approche : par exemple, sur le versant policier, Richard Morgiève ou Antoine Chainas, sur celui de la science-fiction ou de l’anticipation, Estelle Faye, Jean-Pierre Boudine ou Antoine Bello. En dehors du genre, on pourrait penser aussi à des auteurs très différents comme Jean Rolin, Michel Rio, Antoine Volodine ou Frédéric Pajak. Tous ont en commun des pratiques d’écriture éclatées, de formes hybrides qui n’ont rien de postmoderne. N’y a-t-il pas aussi quelque chose d’heureux et même de stratégique dans ce brouillage des seuils et dans cette liquidation des conventions génériques ?

Je suis tout à fait d’accord avec toi. Il est certain que le brouillage entre les genres, les seuils, les registres, les langues même, a été et demeure une démarche essentielle du régime littéraire, inscrivant toujours plus de réalités hétérogènes dans son champ, dans sa capacité de dé-nomination et de formalisation. C’est l’esprit même du modernisme, depuis que Conrad, Dostoievski, sans parler de Poe et des autres, ont élargi le champ d’exploration de la conscience en investissant un imaginaire venu du roman policier urbain, ou du roman d’aventures dans les îles du Sud. En admettant, cinquante ans plus tard, que l’ère postmoderne ait pu en faire un procédé systématique très ambivalent, et bien qu’au 21e siècle, la production néo-kitsch industrielle en produise des contrefaçons très galvaudées – voir la dystopie de Laurent Gaudé, Chien 51 – cette « transfiction », donc, n’en reste pas moins une des ressources les plus puissantes de l’écriture contemporaine. Tu cites Antoine Volodine, qui en est à lui seul un magistral condensé – Jean Rolin aussi, ou encore Marcel Cohen, qui avec sa collecte de faits, se meut entre l’aphorisme, le journalisme, la citation, l’essai libre. En Autriche, une exploratrice de la condition féminine comme Elfriede Jelinek a pu créer des montages d’une noirceur grinçante entre le style pop du roman photo, de la pornographie, et le champ métaphorique hérité du romantisme allemand, entre Hölderlin et Heidegger – dans une attaque frontale contre le kitsch. Mais ce que nous pointons dans l’essai, ce sont les formes de brouillage déployées désormais, non plus comme stratégie d’écriture, qui suppose justement la connaissance implicite des codes, de l’histoire des formes et des genres – mais comme conditionnement de la réception, structurée par l’offre éditoriale et le marketing, qui spéculent sur leur méconnaissance et contribue à les détruire. Ce sont désormais les maisons d’édition, la critique, les grandes surfaces, qui jouent des catégories implicitement reçues par le public, en termes de collections, de promotion médiatique, de communication, pour faire passer un texte dans une « catégorie supérieure », le « surclasser », en terme de promotion commerciale. Cela mobilise justement le spectre de l’histoire littéraire, et l’articule aux stratégies de signes du marketing, dans une manipulation cynique, que l’on pourrait réduire, plus platement, au phénomène de publicité mensongère… La maison patrimoniale Gallimard, au capital de laquelle est entré Bernard Arnault en 2013, était en ce sens sans doute la mieux armée pour jouer sur les genres. Elle était la mieux placée pour saborder l’aura symbolique de ses propres collections. Elle l’a fait en publiant, du vivant de l’auteur, les digressions mondaines de Jean d’Ormesson dans la Bibliothèque de la Pléiade – et ce deux ans avant l’œuvre de Georges Perec en 2017 (Perec mort en 1982 et sans doute trop heureux d’un tel voisinage d’outre-tombe). Simultanément, dans la collection Blanche, est apparu un feel-good book archétypal, Je vais mieux, de David Foenkinos, qui a au moins le mérite de la transparence. Puis, du même auteur en 2019, a suivi un thriller jovial, hybride lui aussi, flirtant avec la comédie sentimentale et le happy end, Deux soeurs – qui pourrait se pitcher en cinq mots : « Oui-Oui est jalouse de Sissi ». Entretemps, était sorti le Goncourt 2016, Chanson douce, de Leïla Slimani – le genre de thriller psycho-social que pourra bientôt produire le chatbot GPT3 avec un peu d’entraînement. On aurait pu ajouter un chapitre au Système des objets, de Baudrillard sur ces produits-livres qui fonctionnent eux aussi sur le schéma industriel « modèle/déclinaison en série ». Le modèle-fantôme n’est que le prétexte à la démultiplication des sous-produits, qui tirent leur valeur-signe d’une structure inexistante – « le mouvement est juste à l’inverse, celui d’une induction continuelle du modèle à partir de la série – non d’une dégradation […] mais d’une aspiration ». De même, cette forme de réécriture par le marketing procède au reclassement, à l’anoblissement performatif du néo-kitsch par le genre (roman, récit, autofiction, témoignage) ou par la collection. Elle déjoue à sa façon la porosité littéraire des codes et des seuils, en les figeant dans une littéralité surréaliste – une image à la René Magritte. (Il faudrait imaginer « Ceci est un roman », inscrit sur le bandeau de La Famille Martin, en collection Blanche, toujours par David Foenkinos…). Enfin, elle œuvre puissamment à l’amnésie de l’histoire et à celle des formes, et contribue à une anesthésie esthétique accélérée – se repaissant en effet d’un « charnier de signes » dont plus aucun vivant n’est dupe, mais qui continue de tourner à vide sous sa propre force d’inertie.

5 – Vous décrivez ainsi, de manière assez claire, la façon dont le style de « l’absence de style » appelé de ses vœux par Roland Barthes dans les années 50, est arrivé à son acmé avec l’avènement d’une littérature de pastiche au second degré, faite de chromo et de formes réifiées. La littérature, aujourd’hui, est devenue une variation du tourisme, que ce soit dans le temps (la réitération vide des matrices littéraires) et dans l’espace (la vitrification de l’exotisme et des figures de l’Autre). Et même quand elle prétend investiguer les angles morts du champ social, elle le fait dans une langue niaisement mimétique, fallacieusement transparente, tristement monodique. Dans le champ de cette « économie politique », pour parler comme Jean-Joseph Goux, où une parfaite congruence entre langage et capitalisme se déploie, ce qui est occulté, c’est le travail du signe, le jeu entre le signifié (la valeur d’échange) et le signifiant (la valeur d’usage) au profit d’une évanescence de la valeur. Ainsi, telle que le montre la thèse centrale de votre essai, la littéralité se serait donc substituée à la littérarité… Peux-tu revenir pour nous sur ces deux termes ? Comment ces deux notions se répondent-elles exactement et parviennent-elles à opérer cette transformation de type structurel (sur le champ) en même temps que de type culturel (sur les œuvres) ? Peut-être aurais-tu un exemple concret concernant tant une maison d’édition qu’un catalogue ou l’œuvre d’un auteur qui illustrerait le glissement de ces notions, l’une sur l’autre ?

Disons d’abord des rapports complexes, paradoxaux, entre le littéral et le littéraire, qu’ils s’articulent dans le langage poétique, où seul le pleinement littéral, signifiant littéralement et dans tous les sens, selon le mot de Rimbaud, peut s’accomplir en fait littéraire. Le littéraire est le déploiement du littéral et s’y résout – il ne peut se « traduire » ni « être contenu » en aucun autre espace que celui qu’il a ouvert dans la lettre. Or il faut bien constater qu’un processus de littéralisation régressive de la signification s’est étendu, des domaines où le langage est opérationnel, schématique, au service de la communication, vers le champ dit littéraire même – sans réelle remise en question de ce dernier. Oui, une guerre de légitimité partage encore le champ dit « littéraire », entre des catégories traditionnelles (la littérature générale), et les best-sellers, mêlant les recettes du feel-good, du thriller, de la néo-romance existentielle. Marc Levy, notamment, animé par la rancoeur contre ce qu’il fantasme comme une élite germanopratine, se proclame lui-même « écrivain », non plus au nom d’une pratique de l’écriture, mais en fait tautologique – une affirmation performative, qui signifie : « Je vends des millions de livres, donc j’écris ». Or, il n’a pas tout à fait tort, lorsqu’il efface performativement le seuil implicite séparant encore les deux mondes. Ce qui les fait tendre l’un vers l’autre, ce ne sont pas les intentions, les projets, les traitements, mais c’est une tendance longue et convergente à la réduction du langage, à son fonctionnement opérationnel, monovalent – qui sévit chez les écrivains les plus reconnus du champ littéraire traditionnel, et menace de tomber au niveau actuel du chatbot Bard, de Google. On pourrait étudier le phénomène au sein du néo-naturalisme contemporain, que tu qualifies à juste titre de « tristement monodique » et pseudo-transparent. Le rapport du littéraire au littéral s’y fige en signification univoque, en volonté acharnée de signifier : l’essentiel devient de porter la bonne/mauvaise parole, comme à la messe, dans une langue qui se fait moins militante, que strictement utilitariste, comme le revendique Édouard Louis. Effectivement, ce dernier revendique sans cesse son engagement, contre une conception qu’il juge excluante de la « bonne littérature » [4]. A contrario, il brandit la nécessité morale de forcer la signification du langage. Et c’est au prix d’un contresens majeur, puisqu’une écriture engagée est précisément celle qui ne fige pas le sens final du texte, mais qui met le lecteur au défi de l’interpréter, le rendant ainsi conscient de l’enjeu herméneutique et de la polyvalence des signes. La signification demande une justesse en terme d’espace, de distance, qui donne à voir, en le redoublant, l’engagement de l’écriture au miroir de la lecture. Mais l’univalence du langage peut aussi s’établir dans une fiction habile, faite de dispositifs narratifs ingénieux, de mise en abyme, de jeux de masques. On pourrait ainsi suggérer – malgré ses effets de miroir de pluri-artiste, ou peut-être à cause d’eux – que Michel Houellebecq s’est ainsi « perdu dans la littéralité ». Partant d’une tentative d’écriture de l’aliénation, saisie comme voix impersonnelle – il en arrive très vite à une énonciation très située, à une langue pleine de sèmes idéologiques transparents, identifiables dans leur ironie même. Dans son texte de 1995, Extension du domaine de la lutte, il y avait une forme de « fraîcheur », une tonalité singulière. On pouvait imaginer qu’il faisait entendre le discours de l’époque même, un discours devenu conscient de soi, essayant de se figurer, de se théoriser. La figure du narrateur, cadre moyen frustré, aliéné, incarnait cette dépersonnalisation, comme le petit fonctionnaire chez Nicolas Gogol. Au mieux, cette langue plate, mornement transparente, aurait pu rappeler, dans Bouvard et Pécuchet, le langage impersonnel de la « bêtise » fin de siècle. Une bêtise contemporaine qui, comme chez Flaubert, s’énoncerait partout et ne se situerait nulle part – qui consisterait non pas tant en son rapport au « monde », mais en une résonance, un bruissement spécifique, que fait entendre le texte. Mais dès Les Particules élémentaires, la galerie de situations et de narrateurs, variant de façon « romanesque » de livre en livre, finissent par circonscrire, non plus le bruissement propre de l’époque, mais bien un de ses discours les plus repérables. Le roman Soumission, surtout, se sclérose presque malgré lui, en tentant de multiplier les inversions ironiques, les masques et les paradoxes. Ces postures dessinent à l’inverse un discours ratiocinant, proche du roman à thèse ou du conte philosophique. Le récit imagine l’avènement d’une « république musulmane », où l’interdit sexuel rallumerait le désir moribond de nos sociétés permissives, mais sous l’égide du nouveau régime (régime de désir, donc, polygame, et traditionaliste). Tout le monde y est heureux à la fin, le narrateur imaginant ses futures jeunes épouses, dans une sorte de Brave New World musulman 2.0. Mais il est impossible, justement, d’éprouver le moindre trouble, le moindre doute quant au sens transparent de la fable. À aucun moment le récit ne l’excède par sa littérarité, par une forme de tremblement du langage, par la richesse polysémique des mots, des images, des situations, par rémanence obsessionnelle d’un motif (non d’un discours). Le lecteur voit très bien, par simple jeu d’antiphrase, ce que veut dire cette fable redevenue littérale (la réécriture d‘À rebours de Huysmans mâtinée de Oswald Spengler) – elle ne dit que ce qu’elle veut dire, et précisément rien d’autre. En dehors du néo-naturalisme, de la platitude référentielle, du militantisme « transparent » ou masqué, cette langue univoque sévit déjà partout ailleurs sous des formes bien plus drastiques – dans la communication commerciale, l’art culturalisé et les éléments de la novlangue politique. Au point de devenir une norme, bientôt redoublée par celle de l’IA – l’agent conversationnel, qui va l’essaimer et la rendre totalement indistincte. On pourrait dire que c’est la littérature mainstream qui est sur le point de s’y immerger sans regret, sans nostalgie de sa différenciation. Elle trouve des avantages à asséner au lecteur une langue déjà pensée, sans lui laisser d’espace d’interprétation où joue pleinement le signe, où le signifiant ne soit pas déjà réduit à l’un de ses degrés de signification. Il me semble, en effet, que la structure médiatico-commerciale de l’édition est un facteur interne de cette évolution – notamment par la généralisation du storytelling. Houellebecq figure, là aussi, en cas d’école – il serait une victime heureuse, peut-être, de ce marketing littéraire. Depuis trente ans au bas mot, ces pratiques ont systématiquement déplacé le travail du signe hors du texte, vers l’espace du spectacle, où le pluri-artiste excelle à se mettre en scène. Ce sont les signes de l’écrivain qui jouent entre eux, qui se déplacent, se renversent, se dédoublent – imitant, par-là, la langue qui constituait son espace antérieur. On pourrait conclure que, à défaut de jeu poétique du signe, il fallait bien continuer à émettre des signes de jeu poétique. Le néo-littéraire est devenu kitsch non par perversion, mais par nécessité.

6 – Alors, il n’y a plus de littérature que dans sa platitude tautologique, de même que ne règne plus que le Spectacle (Debord) intégriste et intégral… L’une des forces de votre livre est justement de montrer que même ce qui pouvait encore résister à cette stratégie fatale – la littérature générique, produits de la contre-culture des années 60-70 – est elle-même intégrée dans ce circuit tautologique, ou le magma des formes est nivelé dans une sorte de pastiche de pastiche comme tu nous l’as expliqué, subsumant la sensibilité. Même le « genre », aujourd’hui, est intégré, pure marchandise standardisée et blockbusterisée, avec ses cœurs de cibles et ses marches segmentés (par exemple, dans le policier, le thriller a complètement phagocyté le roman noir et dévitalisé toute sa force de critique sociale ; on pourrait faire le même constat avec la science-fiction et son devenir d’exofiction ou l’incroyable succès de la fantasy avec ses déclinaisons et sous-déclinaisons). Contre la littérature d’art, une certaine avant-garde dans les années 70 s’inscrivait dans les marges : le polar, la science-fiction, la bande dessinée, la pop. Mais la récupération marchande a entretemps fait son office : à quelques exceptions près (les œuvres « hybrides » hors normes dont nous parlions plus haut), le « mauvais genre » a gagné. Comment lutter contre ce triomphe du cynisme ? Quelles seraient les formes littéraires, aujourd’hui, qui y échapperaient ? Fredric Jameson nous suggère une piste avec l’utopie… La projection dans l’espace de l’imaginaire pourrait-elle être une porte de sortie ? Une fiction spéculative – non pas au sens boursier, mais heuristique telle que l’a définie jadis Hans Vaihinger avec le fictionnalisme (le « comme si »… à la manière de Calvino entre autres) – est-elle être encore possible ?

Là, tu t’aventures vers le plus difficile – vers l’horizon où tend la courbe, vers l’avenir que l’on aimerait apercevoir du présent, dans une tension utopique, mais qui se ferme justement à nous. Malheureusement, je ne connais pas vraiment la théorie du fictionnalisme théorisée par Vaihinger, mais je ne doute pas qu’elle puisse être féconde comme nouvelle théorisation de l’imaginaire. Et, c’est bien sûr l’imaginaire qui concerne la littérature. Je reste attirée par l’utopie sous toutes ses formes, que j’appréhende pour ma part comme une facette rétractile, réversible, du réel, une dimension toujours présente, mais pas nécessairement exprimée. Comme métaphore, on pourrait parler d’expression comme on parle en épigénétique d’un gène non exprimé, qui peut devenir actif selon l’histoire et l’évolution de l’organisme, lui-même en interaction avec son milieu. Ainsi, le potentiel utopique d’une forme, fût-elle historiquement déjà classée, voire galvaudée en sous-produit mainstream, pourrait réémerger dans des circonstances historiques particulières, selon son interprétation inédite par les organismes et leur milieu – même si elle ne s’est pas exprimée dans un autre contexte. Or, le problème, pour filer la métaphore, est bien celui du « milieu » historique. C’est pour cela qu’il ne s’agit peut-être plus, au stade où nous en sommes, de dépasser les formes neutralisées, bien que chaque tentative de renouveau soit déjà miraculeuse, et que l’expérimentation soit absolument nécessaire. Mais on connait aussi le processus de récupération automatique, de remise au travail systématique que le milieu techno-capitaliste ne peut manquer de lui faire subir. La contradiction est justement là, puisque nous vivons, depuis au moins une cinquantaine d’années, cette ère de la neutralisation esthétique, de confiscation du sensible, rapidement transformé en une infinité de créneaux marketing. Ce que nous voyons, c’est l’avènement de la pétrification des formes qui se veulent novatrices, par le contexte médiatico-marchand. Quelles que soient leurs ressources, ces formes connaissent un processus de stérilisation commerciale, ou sont simplement noyés dans l’insignifiance. Parfois, les auteurs eux-mêmes peuvent accomplir ce travail d’auto-pastiche – si j’évoquais Houellebecq, on aurait pu citer Virginie Despentes – dont la tonalité des débuts s’est perdue dans son propre storytelling médiatique. Ce processus de déperdition, cette baisse tendancielle de la valeur utopique, n’est pas définie par la forme littéraire en tant que telle. C’est la singularité de son expression en contexte historique, qui peut ou non actualiser son potentiel utopique, ou à l’inverse, la renverser en forme figée [5]. Il me semble ainsi que c’est à l’articulation de la forme singulière et du milieu qui l’exprime, ou pour parler comme Nietzsche, selon la force qui s’en empare et qui l’investit, que s’exprime le potentiel utopique d’un texte. Il pourrait s’agir paradoxalement d’une bonne nouvelle, libératrice des formes du passé. Toute forme demeure pleine de son potentiel utopique inexprimé. On pourrait y voir le renversement du néo-kitsch : non plus la pseudo-nouveauté amnésique, dont Jameson constate la vacuité dans la pratique cynique du pastiche, par perte du sens historique, du passé comme de l’avenir – mais à l’inverse, la réactualisation toujours possible de l’esprit de la forme, au sens que lui donne Rancière, qui redonne accès au présent. Porteuse d’un « sens du possible » sans caractéristiques, elle pourrait constituer un nouveau degré zéro tel que Barthes le rêvait en son temps. Mais elle ne se reconnaîtrait que dans ses effets, en ce qu’elle renverserait et annulerait justement la neutralisation précédente – sa réification cynique, sa transformation instantanée en produit – et lui rendrait sa puissance dans un contexte de crise permanente, d’évolution chaotique, où bouillonnent d’autres possibles, même catastrophiques.

7 – La logique de notre monde planétarisé est celle du « simulacre » (Baudrillard), de la fragmentation et de l’atomisation du sens, symptômes de la crise généralisée de l’historicité. Au tournant des années 80, Christopher Lasch avait pris acte du triomphe de la culture de masse sur la culture populaire. Il n’y a nul hasard si c’est durant ces mêmes années que l’optimisme des cultural studies fut tant mis à mal… Ce n’est plus même « l’industrie culturelle » (Adorno) qui a pris le pouvoir, mais « l’industrie de la conscience » (Enzensberger), l’industrialisation de la vie y compris dans son imaginaire et ses loisirs. Dans une société saturée de signes et d’informations, « la pénétration de la vie privée par la marchandise est telle que le privé se mue en corporate, en une expérience “entrepreneuriale” donc, où l’individu ne peut aller se réfugier dans l’espace protecteur de la monade », écrit Nicolas Vieillescazes dans sa préface à l’ouvrage de Fredric Jameson, La Totalité comme complot (Les Prairies ordinaires, 2007). Dans de telles conditions – la destruction des psychés après l’effondrement du compromis fordien – une esthétique populaire, liée au corps, à l’émotion et à la sensibilité, au monde de la vie, une esthétique somatique semble pratiquement impossible. Ce qui peut encore avoir trait au monde de la vie ne peut plus être que résiduel, spectral… C’est l’une des thèses de Mark Fisher, que vous citez beaucoup, notamment dans Spectres de ma vie (Entremonde, 2021)… Contre le passé prédigéré en chromo, « l’hantologie » (Derrida) est ce qui vient perturber tout récit, s’abolissant dans les ruines d’un futur déjà fossoyé. Ce sont les craquements de disques sur les albums de The Caretaker, et les fantômes qui traversent toute l’œuvre de David Peace, brillamment commentée par Fisher. Est-ce à dire, selon Inès et toi, que toute œuvre serait aujourd’hui condamnée à la mélancolie, non pas une mélancolie patrimoniale, mais une mélancolie du présent, d’un présent qui se ferait déjà « archéologie du futur » (Jameson) ?

Sans aucun doute sommes-nous obligés d’en passer par une archéologie du futur, pour appréhender un présent confisqué. C’était déjà la démarche de Walter Benjamin, à travers sa construction matérialiste de l’image dialectique – la cristallisation du passé et du présent en une nouvelle constellation, arrachée au continuum, aujourd’hui non plus de l’histoire, mais des storytelling qui en tiennent lieu. Benjamin songeait à sauver le passé à partir du présent – et aujourd’hui, le présent à partir de l’avenir. Mais nous n’avons jamais été hantés à ce point, de cette façon, me semble-t-il, sous l’effet conjugué de l’amnésie, de la saturation néo-kitsch, de l’accélération de la production de langage par calcul. À l’inverse de la hantise moderniste – The past is not dead It’s not even past – , le temps ne passe plus du tout, il se recycle en produits, en artefacts chronologiques de toute sorte. Nous faisons une indigestion du temps accumulé sous une forme réifiée dans le pseudo-présent, nous crevons d’une overdose d’amnésie chosifiée. La métamorphose de l’image y est pour beaucoup. Ce pseudo-présent s’épaissit à travers la pseudo-présence des images qu’Annie Le Brun qualifie de distributives, amputées de tout imaginaire [6]. Elles prolifèrent en nourrissant le « monstre » du capitalisme numérique – placées sous le diktat de la néo-existence par visibilité surveillée, toujours plus visibles et toujours plus censurées, sans cesse expurgée de leur part d’ombre, devenue production d’obscénité. Cette saturation par la visibilité étouffe la perception sensible, que les chatbot remplacent par des simulacres statistiques. Leurs images par I.A. sont d’ailleurs fascinantes, à la fois de laideur kitsch et de virtuosité mimétique, à la fois opérationnelles et obsolètes, absolument sans fond. À travers elles, tout est devenu toujours présent, disponible, exponentiel… Dans un surplus sans complexe de néo-kitsch, une héritière éclectique comme Chloé Bouygues-Bolloré, qui se qualifie de « digital artist », a même fait de cette prolifération d’images-pixels sans regard, sans ombre, sans perception, sa marque de fabrique. Cette masse de données ne pouvant justement pas être esthétisée – elle ne pouvait plus être l’objet que d’une opération de communication, interne au milieu de l’investissement. Son web-graphisme commercial éculé et ses sous-produits infra-pop ont pourtant eu droit de cité dans l’espace urbain – projetés, en 2015, rue Saint-Honoré dans un cadre publicitaire, puis en 2018, sur vingt-deux étages de la tour Montparnasse, au nom de la lutte contre le cancer de l’enfant avec la fondation Gustave Roussy. Pour pouvoir être mélancoliques du présent, il nous faudrait retrouver un peu d’oubli réel, dirait Nietzsche, ou une expérience traumatique du réel, pour pouvoir renouer avec la violence du temps historique. L’accès à notre propre mélancolie est devenu un défi.

8 – Une question plus prosaïque. Votre essai a été sélectionné sur la liste du Prix Femina, sans évidemment l’obtenir. Il est vrai que cela aurait été aussi remarquable qu’effrayant de voir un tel essai couronné par les représentants mêmes de ceux qui ont amené tout le système à ce point de non-retour. En ce sens, et au-delà de cette sélection, penses-tu que votre essai peut faire l’effet d’une catharsis salutaire sur le cours des événements, sur l’état de la situation et sur cette inconscience capitaliste qui est finalement à la littérature et à la pensée ce qu’est l’effondrement climatique à la planète ?

Non, je ne pense pas qu’un tel ouvrage, même s’il rencontrait son public, puisse infléchir une courbe aussi déterminée, tendant potentiellement vers zéro. Nous sommes beaucoup trop avancés en la matière, et il faudra que cette logique aille à son terme, solidaire de ce que tu rappelles, le devenir de la biosphère terrestre. Il fallait que cela soit mis en forme, par écrit, comme un témoignage, en 2022, peut-être à l’attention d’éventuels archéologues du futur. En revanche, je crois tout autant que des impossibilités, des impasses et des contradictions, des logiques fatales, externes et internes, auront raison, à terme, de la machine à produire du texte à partir du cadavre de l’écriture. Du coût du papier à l’indifférenciation de l’auteur, sapiens ou A.I., à l’impossibilité matérielle de produire (bug informatique, black out électrique, effondrement financier non racheté par les États insolvables…), etc. – mille raisons sont envisageables à ce jour. Et je crois – peut-être est-ce un reste de romantisme allemand, de messianisme juif ou d’un gène chinois inexprimé – que tout peut-être écrit encore, à partir d’une situation archaïque autour d’un feu, dès que renaît le potentiel imaginaire et verbal des vivants, à partir de leur vie corporelle et terrestre, l’Iliade, l’Odyssée et le reste – qui demeure encore à écrire.

Texte © Hélène Ling, Xavier Boissel & Caroline Hoctan – Illustrations © DR

(Paris, janvier-mars 2023)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Je m’intéresse davantage au cortège des exactions contemporaines, qui continuent d’avoir cours, dans un monde multipolaire, multiculturel, entre puissances rivales, toutes aussi criminelles (le colonialisme de la Chine, par exemple, n’est pas moins terrible parce qu’il reste continental). Par ailleurs, le pouvoir en Occident, s’il faut le nommer ainsi, dont le système symbolique est en voie de désintégration avancée, est bien sûr incapable de répondre à cette demande incessante de réparation morale pour ses crimes passés et présents. Il n’a plus rien à proposer comme finalité collective, historique, sinon de petites carrières, de petites récompenses à ceux qui le servent.

[2] En 1990, on comptait 38 414 parutions par an, dont 20 252 nouveautés. En 2014, 98 306 titres par an, dont 43 600 nouveautés. Par ailleurs, 8 440 exemplaires par titres étaient vendus, contre 4 290 en 2014. En vérité, cela représente moins de 100, voire 10 exemplaires, pour la majorité des titres…

[3] Il semblerait qu’un artefact essentiel, marqueur d’une accélération historique, le chatbot décliné par Open A.I. ou Google (Bard, signifiant le poète, métonymie habituelle pour Shakespeare chez les Anglo-Saxons) nous en fournisse une belle occasion. Dans ses prochaines versions, l’algorithme perfectionné, qui fructifie sur le calcul statistique, aura donc intégré quantité de littérature standard présente sur le web, et sera capable d’en reproduire la langue et les schémas narratifs. (Il semblerait qu’il soit moins performant en matière de rhétorique classique, de formes fixes, pour des raisons évidentes de quantité et de formation, puisqu’il s’entraîne par interaction avec l’utilisateur). La « valeur ajoutée » en moyenne, de l’auteur ou de l’autrice sapiens, mettons, David Foenkinos ou Christine Angot, par rapport au chatbot GPT4 ou 5, suivra une courbe descendante, tendant virtuellement vers zéro – elle pourrait même devenir négative. Si l’on suit cette hypothèse, que pourrait devenir le désir de valeur symbolique, face à des productions par A.I. dans le style de l’Instapoétesse Rupi Kaur ? À suivre…

[4] « On m’a dit que la littérature ne devait jamais ressembler à un manifeste politique et déjà j’aiguise chacune de mes phrases comme on aiguiserait la lame d’un couteau. Parce que je le sais maintenant, ils ont construit ce qu’ils appellent littérature contre les vies et les corps comme le sien. Parce que je sais désormais qu’écrire sur elle, et écrire sur sa vie, c’est écrire contre la littérature » in Édouard Louis, Combats et métamorphoses d’une femme, Paris, Seuil, 2021.

[5] Le polar historique a pu apparaître comme un jeu de conventions sur le genre (par exemple chez Robert van Gulik et les enquêtes du juge Ti, dans les années 1960, articulant le roman policier chinois classique et un regard de sinologue occidental). La pétrification commerciale s’est accomplie lors du succès planétaire du roman Le Nom de la rose, d’Umberto Eco, en 1980 – polar savant/archaïsant, très postmoderne, modèle de littérature essaimée des campus universitaire. Clé de voûte, par ailleurs, de la vogue de l’enquête policière dans un univers exotique, devenue un créneau de l’hyper-commercialisation et du best-seller. Chez Umberto Eco, la mise en abyme savante des enjeux de sémiotique, le jeu de pastiche postmoderne enchâssé dans une narration traditionnelle, crée un effet de « fausse profondeur » qui ressortit à l’art du trompe-l’œil baroque et au plaisir du kitsch. Malgré les enjeux de liberté de pensée abordés par le texte, la forme même était fortement dépolitisante, et a rencontré en miroir un succès, dans les années 1980, avec l’adaptation en film, qui en a décuplé l’effet. Puis, à travers cette vogue du polar historique, malgré ses multiples avatars, une œuvre beaucoup plus intéressante a vu le jour en 1998. Mon nom est rouge, d’Orhan Pamuk, où la forme même tend à accomplir la question de fond – le jeu des influences occidentales-orientales qui se seraient croisées dans l’art de la miniature ottomane au 16e siècle. Mais le lectorat de Pamuk reste principalement celui du public cosmopolite cultivé, ce qui circonscrit l’impact politique de son œuvre.

[6] Voir Ceci tuera cela, Image, regard et capital, de Annie Le Brun et Juri Armanda, Paris, Stock, 2021.