DIDIER VIVIEN s’entretient avec XAVIER BOISSEL à l’occasion de la publication de ESTHÉTIQUE D’UN TRADER – ESSAI DE CRITIQUE FICTION (Sens & Tonka, 2014) :

1 – Didier, tu publies un essai consacré à l’art contemporain, élaboré à partir de l’œuvre de l’artiste américain Jeff Koons, dont le titre, Esthétique du trader, et le sous-titre, Essai de critique fiction, sont énigmatiques. L’adjonction antinomique des termes « critique » et « fiction » ne va pas de soi, de même que l’association de l’esthétique et du trading, deux champs a priori hétérogènes. Peux-tu nous en dire un peu plus ?

Les objets d’art sont muets. Les commenter revient très souvent à les faire parler, mais qui parle alors : l’artiste ou celui qui tente d’en fracturer le mutisme ? On connaît la célèbre remarque de Duchamp : « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux ». Sa pensée est plus précise quand il déclare : « L’art est un produit à deux pôles : il y a le pôle de celui qui fait une œuvre et le pôle de celui qui la regarde. Je donne à celui qui la regarde autant d’importance qu’à celui qui l’a faite » (Entretiens avec Pierre Cabane, rééd., Allia, 2014). L’œuvre de Jeff Koons est entourée d’une sophistique institutionnelle programmée et assumée comme telle par l’artiste et à laquelle il ne dédaigne pas d’apporter sa contribution par l’usage de formules qui empruntent à la rhétorique managériale. Or, ce que susurre l’œuvre de Jeff Koons n’est pas recevable : l’argent ne vaut rien, la classe dominante est une parodie du prolétariat et la culture est un pont-aux-ânes, tandis que «l’abstraction et le luxe sont les chiens de garde de haute société » (je le cite). En 1971, Dennis Oppenheim avait fait garder le musée de Boston par des bergers allemands, la performance était nommée Protection. Le musée est un lieu de pouvoir au même titre qu’une banque. Nous avons changé d’époque et les gentils toutous fluorescents sont devenus les emblèmes du capitalisme rigolard. Si, comme l’artiste l’affirme, « la foule est [son] ready-made », on peut cependant – en tant que regardeur isolé – tenter d’échapper à la mystification collective. Jeff Koons toujours : « L’œuvre est comme un cheval de Troie, on ne sait pas ce qu’il y a dedans ». Quand on ouvre le ventre de la bête des cavaliers de l’Apocalypse joyeuse, on ne découvre qu’un champ de ruines, un cloaque sur lequel prospère le capitalisme tardif. Mais « dans les conditions économiques actuelles, il doit y avoir une fausse façade », concède l’artiste. Vive la fiction donc et vivent les initiales J. K. : Joseph Kosuth, Jérôme Kerviel et Jeff Koons – le chef de file de l’art conceptuel, le trader et l’artiste, lui-même un ex-courtier…

2 – Pourquoi invoquer la méthode paranoïaque-critique de Salvador Dali ?

Effectivement, autant plaider coupable d’entrée de jeu (il faut toujours plaider coupable) et affirmer que l’on est soi-même un affabulateur paranoïaque. Le lecteur, « l’hypocrite lecteur » cher à Baudelaire, fera le tri. Ceci étant dit, Koons s’est suffisamment exprimé pour faire le constat que mes conjectures concernant son œuvre sont plutôt fondées. De toute manière, il y a quelque chose d’irréel dans le phénomène Jeff Koons. Son œuvre, c’est le Truman Show de la « culture-réalité », de la « société-réalité » comme on dit de « la télé-réalité ». Il a d’ailleurs ce visage yankee du vainqueur. Mais le trompe-l’œil, le faux paysage, est tombé par terre. À moins d’être totalement béotien, chacun sait que son œuvre conspire à exposer performativement la comédie de la culture néolibérale qui a vampirisé l’art aristocratique et foncièrement anti-bourgeois de Duchamp, et réalisé les empêchements warholiens. L’art moderne aura été, ou le prophète d’un monde nouveau, ou l’archéologue mélancolique de la destruction créatrice. L’art contemporain de Jeff Koons résonne comme une fin de partie oxymorique : l’optimisme dépressif, l’arrogance ricanante, le kunisme néo-bourgeois, le cynisme convivial… On ne saurait mieux dire que Paul Schimmel, qui fut conservateur du musée de Los en Angeles : « Comme Koons aime à le souligner, quelqu’un, dans chaque génération, doit se sacrifier pour montrer ce qui ne va pas dans l’art actuel. C’est un sale boulot, mais Koons accepte cette mission avec la détermination d’un missile ». Le capitalisme épuise les hommes et la terre. Il fallait bien qu’il épuise aussi l’art moderne, histoire de poser quelques bibelots sur les bahuts muséologiques de l’air du temps. Le Roi est nu et le baroque est bel et bien fini, et depuis longtemps. Chacun voit midi à sa porte et chacun se tourne vers l’art qui lui permet d’exister. Il ne faut quand même pas oublier que la première fonction de l’art est de nous convaincre que nous sommes au monde, et très certainement de le supporter en l’état. L’art est conjuratoire pour les artistes et ceux qui s’y intéressent de près. Quant aux autres, s’ils tombent dans le panneau de l’industrie culturelle ou du marché, c’est qu’ils ont du temps ou de l’argent à dilapider. On ne sort pas de l’échange symbolique et la mort dont Jean Baudrilllard, à la suite de Baudelaire, Bataille, Canetti, Benjamin et bien d’autres, a fait l’analyse dans les années soixante-dix.

3 – N’y a-t-il pas le risque que ta démarche rejoigne une certaine frange des détracteurs de l’art contemporain, une sphère ouvertement réactionnaire, qui s’est encore illustrée récemment avec la destruction de l’Art tree de Paul McCarthy, Place Vendôme ?

Non. Leurs arguments ne tiennent pas la route. La beauté, l’authenticité, la foi en l’art sont des notions gazeuses. Duchamp nous a ouvert les yeux : il faut se méfier du jugement de goût comme de la peste. Or, qu’est-ce que la révolution néolibérale, si ce n’est le triomphe des jugements de goût et de coût sur la raison dialectique ? « L’art n’est pas une source de plaisir », dit-il encore. Je me contrefiche d’aimer ou pas les œuvres qui défilent sur la scène. L’œuvre est, certes, un signe avec l’intentionnalité que cela suppose, mais elle est aussi un symptôme en position de « saint homme », pour parler comme Lacan. On peut faire la même autopsie du capitalisme avec le football ou le Centenaire commémoratif des 11 millions d’hommes morts au champ d’honneur en 14-18. Si l’art est comme ça, c’est parce que l’époque est comme ça. On ne voit pas comment et pourquoi l’art devrait échapper à son temps. Comme le fait remarquer l’historien d’art Michael Baxandall : « L’art est, parmi d’autres choses, un fossile de la vie économique ». Autant dire du capitalisme financier et de la mondialisation. Il est aussi un fossile des utopies modernes : le progrès, la démocratie, la culture… L’époque est celui des deuils, des trompe-la-mort et des résignations souriantes. C’est carnaval et Halloween tous les jours. Voilà pourquoi, j’ai nommé la démocratisation de l’art, en faisant référence explicitement à Duchamp et à Marx, « La Veuve joyeuse », et La Lutte des classes, « La Vieille Chipie ». Quant à La Mariée, qu’elle aille se faire jouir ailleurs. Et les célibataires de continuer à broyer du chocolat comme McCarthy à l’Hôtel de la Monnaie. C’est Spinoza qui a raison : le monde est adéquat. Je sais pertinemment que Jeff Koons refuse toute posture critique. Il le dit explicitement, sur le site de Beaubourg : « Mon travail est contre la critique. Il combat la nécessité d’une fonction critique de l’art et cherche à abolir le jugement, afin que l’on puisse regarder le monde et l’accepter dans sa totalité. Il s’agit de l’accepter pour ce qu’il est. Si l’on fait cela, on efface toute forme de ségrégation et de création de hiérarchies »… Jeff Koons est très gentil comme Google (« Don’t be evil »). Mais ce n’est pas à lui d’en décider. Ou alors, il ne fallait pas venir à Paris. Angélique, « adulescent », « cool » et « sympa », Koons est aussi rusé comme un vieux renard. Je transpose l’artiste publicitaire Oliviero Toscani : « L’art [la publicité] est une charogne qui nous sourit ». Effectivement, il fallait bien que Jeff Koons, l’éternel enfant vieux comme le monde capitaliste, revienne à Paris exposer ses peluches inoxydables dans le berceau de l’art moderne. Les américains n’ont peur de rien, pour la raison peut-être qu’ils n’ont pas une longue histoire, et si peu de ruines vénérables. Partant, ils sont prêts à nous refourguer les ruines de l’avenir, car bien sûr les œuvres de J. K. n’ont d’intérêt que si on les place dans une perspective de fin de civilisation. Ce n’est pas moi qui suis catastrophiste, mais la culture et l’art américains : Hollywood enchaînent les films apocalyptiques. Koons, c’est de l’art contemporain « Blockbuster » – littéralement, qui fait éclater le quartier. Quel effet aura-t-il à Beaubourg ? Jean Baudrillard, qui n’est plus ce monde, l’a déjà écrit l’année même où Le Centre Pompidou ouvrait ses portes : implosion et dissuasion. Le fatalisme de l’acquiescement, c’est une solution personnelle superbe. Mais quand elle est une politique, y compris une politique culturelle, c’est le triomphe du cynisme, de l’esthétique du cynisme. L’ironie de Duchamp et l’amor fati de Nietzsche – à contresens. Subvertir la subversion pour qu’il n’en reste rien, peut-être. Ah, ah, ah ! Triple A pour J. K. Ceci étant, je trouve qu’exposer Koons à Beaubourg est cohérent ; comme d’autres, il procède de l’aspect transitoire de notre (post)modernité. N’est-il pas un grand artiste des fortunes et infortunes du capitalisme libéral-libertaire par l’exposition de l’idiotisation et de la financiarisation de l’époque ? L’art contemporain a aussi ce devoir, n’en déplaise aux détracteurs. Vingt ans plus tard, c’est l’équivalent de l’installation d’Ilya Kabakov à Beaubourg en 1995, C’est ici que nous vivons (une accumulation catastrophique de reliques soviétiques). Ce n’est pas la même esthétique mais la morale de l’histoire est la même, celle de la ruine… rutilante.

4 – Cet essai est truffé de citations et tu pratiques allègrement le jeu de mots, l’analogie vagabonde, voire désinvolte. Là encore, c’est une question de méthode ?

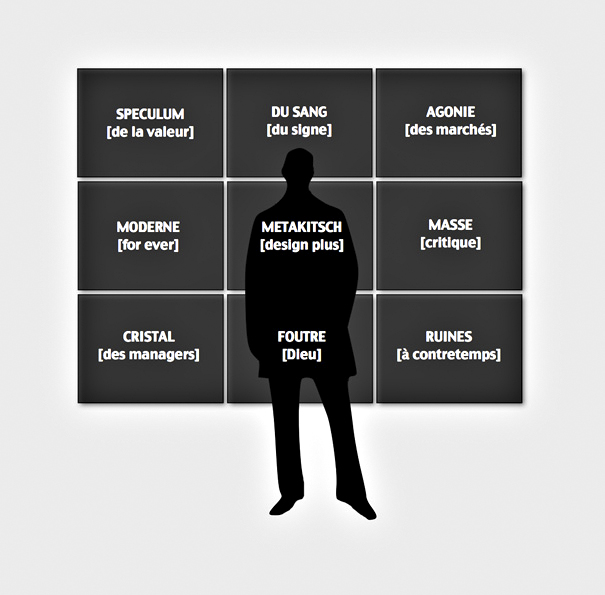

Quand on instruit un procès, il faut savoir convoquer à la barre les experts les plus reconnus. En ce qui concerne la pensée par analogie, c’est la règle de l’art. C’est comme ça que les artistes créent, il faut donc regarder les œuvres en suivant la même logique. Et puisque l’art est un langage, qu’il a une histoire, une armature théorique, des codes culturels et sociaux, ce que l’un voit n’est pas forcément sans rapport avec ce que l’artiste ou un autre regardeur voient aussi. Il n’y a pas à interpréter les œuvres d’art, il y a juste à connaître le système sémiologique dans lequel elles s’inscrivent. Quant aux jeux de mots et à l’intertextualité, c’est un décalage méthodologique, en effet. Je n’ai pas l’impression d’avoir écrit ce livre : la langue parle, les citations s’enchaînent, les œuvres se regardent en chiens de faïence, parfois elles échangent des propos conflictuels et/ou complices. Le white cube est simultanément un parloir et une galerie des glaces, le langage critique fonctionne à l’identique. Quant à la finance, elle n’est qu’un trou noir, un darkpool, il lui fallait donc trouver une forme amusante pour échapper au néant. Une dernière citation de Peter Sloterdijk – pour clore cet entretien : « Le sublime devient de la foutaise quand le ridicule ne l’aide pas à revenir sur terre ».

Entretien © Didier Vivien & Xavier Boissel – Illustrations © DR

(Paris, déc. 2014)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.