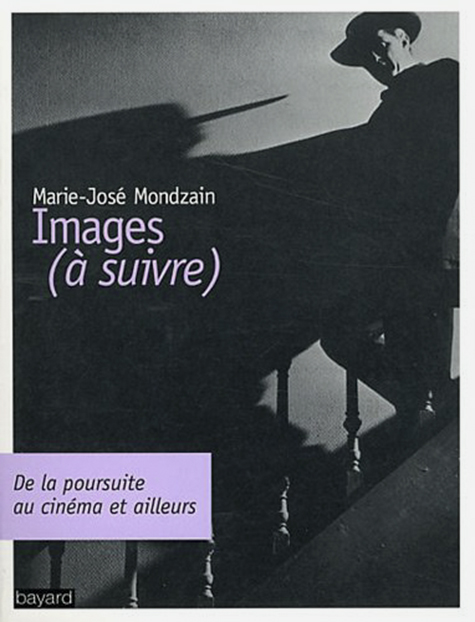

MARIE JOSÉ MONDZAIN s’entretient avec nous à l’occasion de la publication d’IMAGES (À SUIVRE) : DE LA POURSUITE AU CINÉMA ET AILLEURS (Bayard, 2011) ainsi que de L’IMAGE, UNE AFFAIRE DE ZONE et de L’APPÉTIT DE VOIR (D-Fiction, 2014) :

1 – Marie José, vous êtes investie dans le champ de la philosophie et, plus particulièrement, vous travaillez sur la question de « l’image ». Vos essais sont publiés chez Gallimard, Le Seuil, Bayard, Cercle d’Art, etc. Pouvez-vous simplement revenir sur vos débuts de chercheur – vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS – et à l’origine de votre engagement dans la philosophie ? Quels étaient les enjeux de la scène philosophique en France pour la jeune femme que vous étiez alors à cette époque, les années 60 ?

L’enjeu était de taille et même fort risqué. Je voulais m’engager dans une recherche historique, philosophique et politique au sujet de la production des images afin de comprendre ma propre époque. Mes origines familiales étaient ambivalentes puisque mon père était peintre mais avait dû, pour cela, subir l’exil et la malédiction paternelle au nom du respect de la loi mosaïque qui condamne toute forme d’idolâtrie. C’est donc à partir d’une enquête sur l’idolâtrie que j’ai pris le chemin de l’iconoclasme, puis découvert les solutions prodigieuses de l’iconophilie, solutions philosophiques et opérations politiques. Être femme et philosophe n’a jamais été simple mais, ajouter à cette difficulté l’engagement dans une voie radicalement négligée ou même disqualifiée par les institutions philosophiques, à savoir celle de l’image, a été payée au pris lourd de la solitude, de la désapprobation, voire du mépris. Et cela d’autant plus qu’il me fallait travailler chez les historiens et les byzantinologues qui n’ont guère été accueillants pour m’en tenir à un euphémisme ! Pour les philosophes, je sombrais dans la marmite théologique d’un christianisme hébété ou d’un coming out vers le judaïsme ! Pour les théologiens, je basculais au contraire dans l’abîme peccamineux du blasphème et de la profanation… Il m’a fallu tenir bon et, de façon étonnante, c’est l’objet même de mes recherches qui m’a donné la force de poursuivre et de défendre ma liberté de penser et de travailler. L’image communique une énergie inépuisable à qui ne veut pas « céder sur son désir ». Aujourd’hui, il n’est plus de philosophe qui n’ait pensé aux images et écrit sur elles, et les historiens se font à présent philosophes pour tenir à leur tour le fil complexe et fort riche de leurs travaux au sujet des images. Désormais, ce champ réflexif est partagé par l’ensemble des sciences humaines. Cependant, il me semble que les chemins que je continue d’emprunter ne cessent d’embarrasser les tenants des grilles dominantes de l’interprétation des gestes créatifs. J’aurais tendance à croire que l’obstination que je mets à séparer la création des images de tout territoire et de tout règne n’est pas sans effet sur la solitude philosophique de la femme que je suis. Restent bien sûr les ressorts inconscients de cette affaire, ils sont là pour m’échapper jusqu’à un certain point !

2 – Dans Images (à suivre) (Bayard, 2011, p. 9), vous évoquez votre désir de marquer une pause dans votre travail d’écriture en ces termes : « Il m’est venu l’idée de ne plus faire de livre. Et je voudrais m’y tenir ». Qu’en est-il à ce jour ? Ressentez-vous le besoin d’expérimenter d’autres formes d’écritures (cinéma, documentaire, photographie, etc.), de pratiquer un écart vis-à-vis du cadre de la recherche et des contraintes liées au format de publications engageant une évaluation et une reconnaissance de la part de l’institution ?

Oui, tout à fait. Je pense même plus précisément que mon « objet » qui n’en est pas un, à savoir l’image ou, plutôt, comme je préfère dire aujourd’hui, les « opérations imageantes », exige une ré-invention constante des formes et des figures dont on fait usage pour en parler. Autrement dit, l’énergie imageante qui se déploie dans toute création épuise régulièrement les registres et clôtures théoriques dans lesquels on s’emploie à la saisir. Cela pourrait revenir à dire que seule l’écriture poétique peut accompagner l’expérience sensible de ce qui se donne à voir et de ce qui nous est donné à voir. Je me trouve dans un temps de suspens et d’interrogation quant à la forme que je veux donner à la formulation ou à l’exposition de mes recherches. Je constate, inversement, qu’un certain nombre de publications et, peut-être même la majorité d’entre elles concernant la création visuelle et audiovisuelle, s’installe comme on installe un système d’exploitation ou un logiciel. Je veux dire qu’on se donne trop souvent une grille de lecture, un lexique sans cesse reconduit, qui mettent en ordre de marche le défilé des gestes et des œuvres. Ceci opère d’autant mieux dans la création contemporaine que celle-ci se déploie dans une hétérogénéité déconcertante et dans un brouillage assez radical des valeurs de jugement et des critères d’appréciation. Je crois que l’on reconnaît la puissance d’une création à ce qu’elle mobilise, à chaque fois, notre propre capacité d’inventer. Si l’on a du mal à déplacer sa pensée face à une œuvre, alors il faut accepter de prendre du temps et avoir la patience d’attendre que surviennent les nouvelles formes expressives susceptibles de l’accueillir, soit pour la saluer, soit pour la refuser. La politique des publications, aujourd’hui, est dominée par une exigence de productivité impatiente qui provoque une véritable incontinence de l’écriture. En ce qui me concerne, je ne suis pas sûre, aujourd’hui, que ce que je peux encore écrire puisse rendre compte de ce qu’il y a de plus vif dans le champ de la création autour de moi. Je prends mon temps comme on dit !

3 – Dans Image, icône, économie (Le Seuil, 1997), vous emmenez vos lecteurs aux « sources » historiques et philosophiques de leur relation à l’image, en revisitant les textes fondateurs tant philosophiques que théologiques qui en instituent le régime « car à tous les régimes de visibilités dont on peut suivre l’histoire, correspond une histoire corollaire de l’invisible » (Voir Ensemble, Gallimard, 2003, p.122). Pouvez-vous nous expliquer quelle(s) « puissance(s) cachée(s) » les philosophes grecs, les penseurs monothéistes, puis les structures du pouvoir ont-elles tenté de dissimuler à travers la prise de contrôle sur les opérations imageantes et la mise en place de leurs grandes fictions politiques et religieuses ?

Il y a deux questions en une, ou deux niveaux d’interrogation. D’une part, le monothéisme chrétien a inventé une véritable doctrine de l’image et imposé une révolution dans la pensée philosophique et politique. Cette révolution a une énergie émancipatrice parce qu’en rompant avec les interdits comme avec les soupçons et accusations qui pesaient sur les images, elle reconnaît dans les opérations imageantes des gestes libres auxquels tout est permis et tout est possible. C’est un versant de la pensée paulinienne qui dans la première Épître aux Corinthiens énonce cette nouvelle liberté (panta exesti : tout est permis). D’autre part, et dans le même mouvement, la volonté de créer de l’institution et du pouvoir temporel fait que la même pensée produit une doctrine du pouvoir politique fondée sur la croyance, la soumission et toutes les formes du crédit. Quelque chose comme une formule pourrait se dire : faire voir, c’est faire croire et faire croire, c’est faire obéir. Je résume de façon brutale et trop brève, sans doute, mais il faut quand même reconnaître dans la formule elle-même quelque chose dont nous constatons les effets jusqu’à nos jours. En fait, il y a dans la doctrine patristique de l’image une intuition remarquable quand elle trouve une articulation fondatrice dans la relation du visible à l’invisible. Elle le justifie en distinguant les objets de la vision des opérations du regard sur le visible. Voir des objets ne permet pas de construire des sujets, mais considérer les images comme des opérateurs de relations entre des sujets modifie complètement le rapport que l’on a au visible. Dans le proto-christianisme, la question fut traitée à partir des gestes iconographiques. Les défenseurs de l’image proposent une doctrine selon laquelle, voir une icône, ce n’est pas voir un objet mais faire circuler deux regards qui se croisent : le regard d’un dieu sur sa créature et le regard de la créature sur son dieu. L’image est entre des sujets et le sujet est entre les images. C’est ce que ne cesse de nous rappeler Jean-Luc Godard. Or, toute cette puissance opératoire qui circule entre le visible et l’invisible n’a nullement poussé l’Église à renoncer au pouvoir des objets ni au spectacle du pouvoir. Par conséquent, une fois gagnée la guerre contre les iconoclastes, l’image, désormais et paradoxalement, n’instaure nullement une pax christiana grâce aux images mais définit, au contraire, le champ d’une lutte sans fin entre les opérations du regard et les opérateurs du pouvoir, entre les créateurs et les figures de la domination.

4 – Peut-on, d’après vous, parler d’un « ordre des regards », tantôt destituant, tantôt instituant, souvent générateur de violence et de maltraitance sociale quand il se situe du côté des pouvoirs dominants ?

Compte tenu de ce que je viens de répondre, il va sans dire que l’espace social est traversé, de part en part, par des conflits et des crises engendrés par ce que j’appelle la puissance iconocratique du Capital. Guy Debord avait dénoncé, de façon visionnaire, le déploiement écrasant de la domination spectaculaire du Capital. Je n’arrive pas aux mêmes conclusions « iconoclastes » que lui. Au contraire, reconnaissant une lutte ininterrompue des énergies créatrices contre toute forme de domination, je pense que, plus que jamais, il faut nous battre pour défendre les opérations imageantes si l’on veut défendre la liberté du regard, la dignité des sujets et l’insoumission du jugement. Le monde de la création est de façon insigne le site de la liberté pour la totalité des sujets auxquels les créateurs s’adressent. Les forces dominantes qui ne pensent qu’à transformer le spectateur en consommateurs d’objets de jouissance, dans le champ du marché des choses, portent une atteinte violente et dévastatrice aux opérations les plus constituantes de la subjectivité et du lien social. C’est en ce sens que je pense que l’on peut parler d’une maltraitance du regard et de la pensée.

5 – Vos recherches vous ont-elles menée vers des textes plus marginaux, obscurs, peut-être eux-mêmes disqualifiés par la pensée scientifique et/ou institutionnelle car relevant d’une approche parallèle que l’on nomme communément « ésotérique » ? Les grands penseurs de l’ésotérisme occupent-ils chez vous une place particulière dans votre corpus de recherche et dans votre réflexion ? Pourquoi ?

Il ne s’agit pas pour moi de penser l’ésotérisme comme un champ spécifique, quand bien même, il le serait pour celles et ceux qui pensent ce qui excède en terme de frontière franchie ou à franchir. Toute pensée digne de ce nom est constitutive d’un hors champ ou plutôt, selon moi, ne s’exerce que sur le tranchant ou le fil d’un voisinage imperceptible, indécidable. Penser, c’est à la fois échapper à l’ordre et résister à la folie, c’est ne pas consentir aux évidences et, malgré tout, construire sa tenue sans basculer dans l’informe ou le délire abyssal. C’est maintenir l’exigence de son désir sans accepter la tentation, celle du pouvoir et du confort ou celle de l’ivresse auto-alimentée sur un mode narcissique. C’est pourquoi, que je lise Platon, Descartes, les Kabbalistes, Novalis ou Artaud, ce sera toujours en y reconnaissant la pratique du danger et en y partageant les risques de la chute. L’important, c’est de produire ou de trouver à son tour la joie d’un équilibre. Cela dit, je me suis intéressée au travail de Stengers et Pignarre autour de la « sorcellerie capitaliste » ainsi qu’aux courants américains comme celui de Starhawk. Un va et vient idéologique semble dénoncer l’envoûtement du Capital et les voies de l’émancipation dans un renouveau « sorcier ». C’est le chemin de l’underground et l’appel aux puissances souterraines et clandestines. Ces positions m’intéressent car, dans le travail que j’accomplis du côté de la zone et de ce que j’appelle « l’image zonarde », je suis favorable à une reconnaissance des sites et des temporalités « transgénériques ». J’ai inventé ce terme de transgénérique pour désigner toutes les énergies qui débordent le cadre et les normes institués. Ce qui m’intéresse dans les « opérations imageantes », c’est leur voisinage avec tout ce qui excède et tout ce qui brouille les opérations identitaires dans quelque domaine que ce soit. Je fais, bien sûr, un lien entre le transgénérique et la transe comme état subjectif et collectif qui installe, au cœur de la communauté, les liens que nous devons maintenir avec l’invisible et avec les morts. La transe opère dans une zone définie où s’active une redéfinition radicale des liens sociaux et des enchaînements convenus. La transe déchaîne à proprement parler. C’est vrai que l’énergie que je mets dans mon travail et mes recherches sur les images et les opérations imageantes est nourrie par ma fidélité existentielle au déchaînement. Je ne vois pas comment, sans cela, il y aurait le moindre espoir en une révolution dans l’ordre dominant. Le fondement d’une pensée transgénérique est axiomatique : il s’agit de l’égalité posée comme axiome, c’est-à-dire comme fiction constituante. Regardez les Maîtres Fous de Jean Rouch : la transe renverse l’ordre colonial, redistribue les places et devient un réservoir d’énergie dans la conscience du colonisé. Cela dit la « révolution » dure quelques heures et tout reprend sa place après coup. La question qu’il faut poser aux opérations imageantes est celle de leur régime temporel, historique. La durée d’un carnaval peut devenir la soupape de sûreté du pouvoir dominant. Comment peut opérer, comment peut-on faire opérer un régime fictionnel dans une temporalité émancipatrice ? Aujourd’hui, je pense cette action émancipatrice en terme de microséismes qui se jouent quotidiennement dans le registre de tous les voisinages. J’ai appelé cela dans un texte qui a longtemps circulé, « la puissance des saxifrages ». Les saxifrages sont des plantes qui poussent sans racines et parviennent à briser les pierres les plus dures, d’où leur nom. Il n’y a plus beaucoup de maîtres fous chez nos maîtres penseurs. Je les trouve, au contraire, non seulement raisonnables et raisonneurs mais, plus encore, complètement fascinés et séduits quand on leur offre le maximum de visibilité. C’est très difficile de disqualifier les méthodes du néolibéralisme sur un plateau de télévision !

6 – Notre époque est particulièrement hantée par les « fantômes des vaincus ». Dans Images (à suivre), vous dessinez une généalogie des penseurs « effacés » des registres de l’histoire alors qu’ils ont si fortement marqué les luttes de leur époque (le contexte de l’iconoclasme byzantin, etc.) et les crises politiques liées à la capture de l’image. Qui sont ces penseurs ? Quels sont, pour vous, les enjeux politiques contemporains d’une étude renouvelée des textes des premiers Pères fondateurs ? Pouvez-vous nous dire en quoi l’icône (l’eikon) est-elle, plus que jamais, une figure révolutionnaire contemporaine dans les luttes politiques ?

L’eikôn, qu’il ne faut pas traduire par le terme d’image, n’est autre que ce semblant, ressemblant ou non, qui nous convoque au voisinage de l’indétermination, du brouillage des places et de la permutation des ordres. Elle peut, à ce titre, devenir – comme j’ai tenté de le faire valoir – le signe d’une liberté toujours possible. Dans un monde de la nécessité inévitable, de la fatalité consumériste du néolibéralisme, on peut toujours défendre cette énergie « iconique » pour désigner l’infinité des possibles et le champ inépuisable des transformations. Mais, s’il fallait changer de lexique pour faire bouger les lignes, je serais prête à le faire. Les générations qui viennent trouveront, tôt ou tard, j’en suis sûre, les chemins de la transformation et la langue de la liberté à venir. À nous de leur donner toutes les ressources possibles pour qu’elles usent de leur énergie créatrice et fassent surgir une autre forme de réalité. Pour moi, les nouveaux penseurs sont les créateurs qui opèrent dans la zone où ils donnent, à ceux à qui ils s’adressent, le maximum de ressources insurrectionnelles. Ces ressources sont celles de la parole, de la poésie, des arts du spectacle et du son. Il faut donc demander et chercher qui sont les nouveaux acteurs. Benda parlait de la « trahison des clercs », Nizan des « chiens de garde »… Ils sont nombreux, aujourd’hui, les rhétoriciens de « gauche » qui ne prennent aucun risque personnel dans les textes et harangues adressés à leurs pairs. Je n’arrive plus à dialoguer avec ceux-là mêmes dont je partage complètement le jugement politique et les choix conceptuels. Il n’y a qu’en compagnie des artistes, des créateurs de tout genre que je me sens légitimée et soutenue dans mes efforts de pensée, il n’y a qu’en compagnie des jeunes enfants et, parfois, des adolescents et des étudiants que je trouve l’énergie de poursuivre mon travail. C’est eux qui me donnent l’essentiel, le désir de me battre pour un monde différent et de leur transmettre le maximum de ressources en vue de leurs propres combats.

7 – En évoquant les notions de désir, d’écran, de poursuite et de chasse dans Images (à suivre), en plébiscitant la vie en continuel devenir (p. 199), vous montrez combien les théories psychanalytiques tiennent une place importante dans votre travail. En quoi sont-elles toujours un instrument de choix dans votre étude sur le cinéma et pourquoi ? En dehors des grands textes de Freud et de Lacan, quels sont les autres grands textes contemporains français et étrangers qui irriguent votre réflexion actuelle, notamment celle sur l’in-différence des sexes ?

Je suis très intéressée par les textes anthropologiques, la pensée de la décolonisation, les courants féministes et la pensée transgénérique des queer… Je continue de lire les théologiens, les psychanalystes… C’est aussi un retour incessant à Platon, à Plotin, aux Pères de l’église mais aussi à Rimbaud, à Artaud, à Genet mais encore à Don Delillo, à Philip K. Dick, à John Fante comme aux polars islandais, aux poètes iraniens, grecs ou persans, aux écrivains chinois et japonais… À quoi bon énumérer des noms quand toutes ces lectures accompagnent aussi le visionnage de films, la fréquentation assidue du théâtre et du cirque ? Le travail entrepris avec une compagnie de circassiennes est aussi important pour moi que la lecture des grands textes. Je crois que la philosophie se nourrit essentiellement de son dehors et, la pluralité de ce dehors, nous donne l’indication essentielle de la démesure du désir en philosophie ! Cela dit, la psychanalyse est pour moi un site d’ancrage de la pensée : d’abord, parce qu’elle m’a très directement formée et soutenue dans l’expérience analytique elle-même. Mais, plus encore : j’ai suivi, durant toute ma scolarité d’étudiante, les séminaires de Lacan. Je ne comprenais pas tout et j’ai vite compris qu’il ne s’agissait pas de tout comprendre mais d’entendre différemment ce que je disais moi-même et ce qui constituait le grand murmure du monde autour de moi depuis ma naissance. La psychanalyse était alors l’interlocutrice privilégiée de la philosophie et j’aurais bien envisagé alors, comme nombre de mes camarades, d’abandonner la philosophie, pour le métier d’analyste. C’est au confluent de ces désirs en tension que la question de l’image est venue se placer avec ses exigences spécifiques. J’ai alors constaté que Lacan, plus encore que Freud lui-même, avait « raté », disons ignoré le problème de l’image. Je trouvais passionnant ce qu’il fondait avec « l’imaginaire » et avec la question du regard, du tableau, de la pulsion scopique… mais l’image restait la grande absente du dispositif qui se refusait pourtant au système. Cependant, quand j’ai soutenu ma thèse, un jésuite érudit et barbare qui figurait au jury m’accusa de psychanalyser les Pères byzantins ! Je ferais mieux d’améliorer mon grec, disait-il, pour parler d’un monde qui en avait fini avec la philosophie pour n’exercer que la théologie… C’est dans ce paysage agonistique qu’il m’a fallu mener, lentement et laborieusement, l’enquête qui m’a conduit de Byzance à la critique du néolibéralisme !

8 – Teresa de Lauretis (in Yvonne Rainer, Une femme qui… – Écrits, entretiens, essais critiques, Les Presses du Réel/JRP-Ringier, 2008, p. 157-158) évoque « [l’homme] héros, construit comme un humain… principe actif de la culture, inventeur de la distinction, créateur des différences. La femme, elle, ne serait susceptible d’intervenir dans la transformation, la vie ou la mort ; elle est un élément de l’intrigue et de l’espace […] résistance, matrice, matière ». Vous vous offusquez également, dans Images (à suivre), que le pouvoir dominant fait du corps et de la parole des femmes le champ le plus tyrannique et le plus asservissant de l’expérimentation du pouvoir. Comment abordez-vous cet enjeu de la place de la femme dans l’histoire des représentations ? Quelle relation établissez-vous entre théorie des « genres », opérations imageantes et narration dans le cadre de vos séminaires ?

Je crois que la situation des femmes fut toujours à la mesure de la menace qu’elles représentaient pour les figures traditionnelles de la domination. Cela dit, dans les débats actuels sur l’égalité dans la relation faite avec les théories du genre, il me paraît manquer une réflexion fondatrice sur la nature fictionnelle de toute pensée de l’égalité. Il en va de l’égalité comme de la liberté, on peut et il faut se battre sur des droits et contre des abus et des injustices, mais en n’oubliant jamais qu’en amont de tous ces combats, il faut construire un champ axiomatique et/ou fictionnel qui ne doit sa tenue que des opérations imageantes. Liberté et égalité sont, à proprement parler, invisibles et ne doivent leur consistance opératoire que de la création d’une zone imageante où se joue le nouage du sensible et de l’intelligible pour parler comme Platon. C’est à dessein que j’invoque le lexique platonicien car c’est bien chez Platon que se trouve formulée, pour la première fois, la nécessité de penser, fût-ce sous le forme d’un rêve, une zone matricielle qui soit à la fois condition et réceptacle de toute visibilité. Il semble bien que la figure du féminin puisse opérer non comme polarité sexuée mais comme champ générique doué d’une radicale indétermination. C’est à partir de cette démarche philosophique qu’il m’a paru décisif de penser la question de l’égalité à partir d’une zone d’indétermination transgénérique qui offrait à l’image l’espace ou, plutôt, la zone ou le champ de son apparition. Ce champ est un horizon fictionnel et constituant où se produit l’exercice des formes sensibles. C’est là que les femmes et, avec elles toutes les minorités maltraitées, proposeront ou accueilleront des gestes qui désignent et construisent cet horizon fictionnel où se joue leur droit au regard de tout autre dans une égalité inconditionnelle. Dans la citation que vous donnez de Teresa de Lauretis, (auteur que je révère et cultive !), il s’agit bien d’image construite et donc constituée. Changer l’image, c’est changer le monde, ce qui est infiniment plus difficile que de changer les choses car, c’est l’ « invisible » qu’il faut modifier et c’est le champ, qui conditionne toute transformation, qu’il faut inventer.

9 – La latiniste Florence Dupont a consacré une soirée de recherche à l’ « Antiquité, territoire des écarts » dont l’ensemble des entretiens a été publié (Albin Michel, 2013). Sur la question de la territorialité, les pouvoirs dominants l’appréhendent toujours, de manière quasi obsessionnelle, sous un rapport d’exclusion, d’expulsion, voire de concentration (rappelons les dénonciations, en Grèce, des camps de concentration pour les immigrés mis en place par le Mouvement socialiste panhellénique (Pasok) et la droite avec des financements européens), de quelle territorialité est-il question dans cette recherche antique ? Comment ces « territoires des écarts » sont-ils susceptibles d’accueillir et de laisser se déployer toute pensée, toute singularité, toute hospitalité radicale ? En quoi ces « territoires des écarts » sont-ils un enjeu majeur de décolonisation des corps et de la pensée ? Pouvez-vous nous dire comment ces espaces entrent en résonance avec vos propres recherches sur l’image.

J’apprécie au plus haut point la vitalité créatrice et dérangeante de Florence. Je suis plus réservée sur son rapport polémique à l’activité philosophique et sur la radicalité univoque de sa vision de la pensée grecque. Il n’en reste pas moins que son travail a une action thérapeutique décisive dans le milieu des « antiquistes » et redonne une actualité vivante à la lecture des grecs et des latins. Il n’en est, pour preuve, que ses traductions du théâtre grec et latin et du plaisir que l’on prend, désormais, à voir et revoir ces pièces. Cela dit, la formule « territoire des écarts» est problématique conceptuellement car, si l’on pense « en écart », il faut bien faire le deuil de toute occupation. De ce fait, il faut consentir à renoncer au lexique du territoire dont on ne sait que trop bien, à quel point, il est le lexique spécifique de l’occupant. Si l’on veut décoloniser la pensée, il faut abandonner la notion de territoire. Je lui ai donc proposé lors d’une brève intervention, de penser en terme de zone ce qu’elle pensait en terme de territoire et, cela, en conférant à la zone un coefficient d’indétermination qui nécessite, malgré tout, que l’on abandonne le pouvoir. La recherche de Florence Dupont se déploie encore dans le cadre universitaire où les énergies critiques sont sans cesse contaminées par des rivalités institutionnelles. Je revendique, haut et fort, ma situation d’outsider. J’en ai payé le prix en termes institutionnels et, donc, j’en défends les privilèges en termes de liberté. Je crois avoir compris que je n’ai pas été comprise ! Cette « incompréhension » peut s’interpréter de diverses façons. J’aurais tendance à donner une explication politique à ce différend mais, pour cela, il aurait fallu que les conditions d’un débat soient réunies. Elles ne l’ont pas encore été. Je pense que je revendique une place intenable et difficile à soutenir ou à maintenir puisqu’il s’agit de faire admettre un terrain de travail qui combat tous les terrains, de faire accepter un objet d’étude, l’image, qui n’admet aucun statut d’objet, de considérer l’invisibilité d’une image comme le signe de son essence temporelle et non-spatiale, etc. Autant de contre évidences sans lesquelles il n’est point de philosophie mais, avec lesquelles, on se met définitivement dans l’inconfort et la solitude les plus grands.

10 – Pourriez-vous évoquer brièvement votre questionnement sur la réversibilité des sexes dans la pensée chrétienne de l’image en particulier, puis la pensée de l’image en général ? Comment amenez-vous la question de l’identité, de l’égalité, depuis la théorie de l’ « union sans confusion » et votre recherche sur la relation de l’image à l’indifférence des sexes ? Quelle place les réflexions théoriques des grandes figures de la métamorphose, de la transformation, et de la pensée queer occupent-elles dans vos recherches les plus récentes sur le concept de « zone » ?

J’ai déjà croisé ces questions dans mes réponses précédentes. Il y a deux niveaux possibles et, même, nécessaires dans ma réponse. Le premier est inspiré par l’ancrage de mes recherches dans l’antiquité grecque et dans les sources proto-chrétiennes. Ce niveau d’analyse était indispensable pour comprendre la crise qui traversa la production des images à Byzance, crise dont l’issue fut décisive pour l’ensemble de la culture occidentale. Mais, il faut ajouter à cela un second niveau, qui relève des problématiques contemporaines les plus vives, concernant la différence des sexes et le statut transgénérique de toutes les identités. Sur le premier versant, il s’agit de la lignée des textes qui vont du Timée de Platon jusqu’aux Pères cappadociens en passant par les Épîtres de Paul ou les écrits de Plotin. On constate, alors, la genèse de la doctrine de l’incarnation qui déploie un ensemble de fables qui bousculent toute identité et toute différence hiérarchique et sexuelle. La confusion générale propre à cette doctrine demande d’admettre qu’un dieu sans sexe, dont le nom – theos – est masculin pour raison strictement grammaticale, nous disent les Pères, engendre un fils qui n’est que son image et qui lui est consubstantiel, par la voie d’un corps de femme réelle restée vierge, qui devient mère d’un enfant qui est son propre créateur puisque identique à son Père, et qui deviendra son époux ; fils dont la généalogie davidienne lui vient d’un homme, Joseph, qui n’est pas son père. Dans ce colossal désordre de toute génération « naturelle », c’est le « père », contrairement à tout ordre « naturel », qui annonce à la mère qu’elle est enceinte. Au cœur de ces renversements de toute causalité naturelle, les femmes étant coupées de l’ordre du sang, des taches et du contact, c’est le fils qui saigne, tache les linges tout en stoppant tout saignement chez les femmes qui le touchent, quand il se laisse toucher. Ce fils « saignant » incarne le « genre humain » mais peut difficilement incarner un genre plutôt qu’un autre. Désormais, nous dit Paul, il n’y plus de différence entre l’homme et la femme, l’esclave et l’homme libre, le juif et le gentil… Quand on pense que, c’est sur la base sacralisée de cet immense désordre, que les catholiques de notre société défendent la famille hétéro parentale, la différence des sexes et condamnent tout régime de brouillage et de confusion, cela devrait nous faire rire… Malheureusement, l’inculture de ces « grands chrétiens » n’est pas drôle. Elle partage la forme souvent grotesque des pires idéologies réactionnaires mais qui font mouche, aujourd’hui, en raison de la maltraitance des opérations imageantes elles-mêmes. D’où le second versant du travail à faire, et qui concerne la maltraitance actuelle subies par les opérateurs de la création et par tous les citoyens, par voie de conséquence. En effet, sous le choc croissant qui nous parvient depuis le développement de la génétique, la question de la différence des sexes et de la rupture avec tout ordre naturel est traitée, la plupart du temps, sous le signe d’une réalité scientifique ou d’un enjeu juridico politique. Je crois que, ce qui fait défaut à ces analyses, c’est justement une articulation du politique et du scientifique aux opérations de la croyance induites par la question de l’image elle-même. Je veux indiquer, par-là, qu’on ne peut pas combattre un régime fictionnel mensonger et aliénant en invoquant la contradiction infligée par la réalité. C’est en défendant les fictions constituantes de l’égalité et de la liberté que l’on pourra opposer ce qui nous trompe et nous abuse à ce qui est digne de notre confiance. Tout ce qui respecte et favorise le déploiement d’un champ de forces fictionnelles, tout ce qui donne de l’espace et du temps à une énergie carnavalesque où opèrent toutes les figures de la réversibilité, voilà qui nourrit la vie politique et transmet du courage aux acteurs de cette vie politique elle-même. Les courants de pensée queer me semblent habités par cette énergie carnavalesque détachée de toute obsession de la prise de pouvoir et de l’occupation d’un territoire. La genèse d’un espace public pour la parole et pour les regards passe par la zone festive et la discontinuité temporelle.

11 – Toujours dans Images (à suivre), p. 393, vous écrivez que « le droit à la déraison, le plaisir de l’absurde, le sentiment de l’illimité, sont autant de figures du jeu. Jouer est la racine même du pouvoir de créer ». Pouvez-vous développer ici votre pensée mais, également, nous expliquer comment les figures carnavalesques, de l’idiot, du fou (cf. Clément Rosset) sont-elles en train de déployer à nouveau toute leur puissance au cœur de la philosophie et de la pensée contemporaine et paraissent ainsi, aujourd’hui, moins contenues aux marges ? Qu’est-ce qui a été à l’origine de ce changement ?

N’en croyez rien. La pensée de Clément Rosset est à la marge, les régimes carnavalesques sont menacés par les programmateurs de carnavals télévisuels, le fou est mis sous chimio ou camisole, l’idiot est soigné, la pensée de Deleuze enchante les cadres qui adorent les flux et la délocalisation déterritorialisante, les rhizomes en entreprise, etc. Pourtant, les acrobates n’ont jamais renoncé à leur voltige, les funambules poursuivent leurs trajectoires et leurs traversées, les créateurs continuent envers et contre tout, certes, mais tous sont minoritaires, tous sont la cible du pouvoir, tous sont sollicités pour collaborer, le marché marchande la soumission et normalise l’insoumission… Donc, on peut dire deux choses : la lutte est inégale, les forces semblent venir à manquer à celles et ceux qui ne veulent pas céder mais, en même temps, on assiste, c’est vrai, à un développement des insurrections et des rebellions microsismiques. Les décisions individuelles modifient les rapports de voisinage. Le déploiement imperceptible de ces rapports, à travers le tissu associatif ou lors des mobilisations ponctuelles, témoigne d’une intolérance croissante à l’injustice, à la violence, à l’abus de confiance. Le risque de cette situation est visible : c’est la désaffection politique, l’indifférence croissante à ce qui déborde de la proximité immédiate, c’est l’amnésie généralisée au sujet de l’histoire des luttes, de l’histoire des peuples, de l’histoire des dominations. Il y a un juste réglage à inventer entre le partage d’une mémoire collective productrice d’une action politique et le déploiement des énergies singulières sans lesquelles, aucune vie sociale n’est possible. Nous sommes toutes et tous requis, aujourd’hui, pour trouver et inventer de nouvelles figures de l’invisibilité. Je veux dire que l’histoire des images, en tant qu’elles sont d’abord considérées comme signes naturellement visibles, est en même temps sous tendue par une histoire de l’invisible. L’invisible, loin d’être le mystère transcendant, spirituel et impalpable de ce qui échappe aux sens pour sécréter le Sens, l’invisible est à la racine générique du visible et change de forme avec le visible lui-même. Tout comme le hors-champ est inséparable du champ, l’invisible se transforme et nous sommes sans doute, aujourd’hui, plus ou moins en panne de création d’invisible. C’est pourquoi les vieilles recettes religieuses et idéologiques reprennent du service pendant que nous interrogeons avec inquiétude sur les nouvelles formes de lutte et de résistance aux pouvoirs en place.

12 – La philosophe américaine Avital Ronell, dans Stupidity (Stock, 2006), met en question la possibilité de lutter contre la bêtise. De notre point de vue, votre œuvre, de manière générale, pose le principe contraire sans illusion (règne) de victoire ? Qu’en diriez-vous ?

J’ai beaucoup aimé les travaux d’Avital Ronell mais il est vrai que je crois, résolument, aux synergies souterraines et au renversement des rapports de force. J’ai la conviction que c’est en renonçant à la prise de pouvoir, en se délestant du désir de régner que l’on offre à tous sans exception et sans condition la chance de se réapproprier notre capacité d’inventer et de faire advenir un monde autre.

13 – Comment, donc, en re-posant constamment les termes d’une in-équation philosophique telle que « tout sujet est inégal à lui-même », posez-vous les fondements politiques du principe d’égalité, en tant que construction fictionnelle partagée et constituante ?

Il s’agit de ne jamais confondre l’exigence d’égalité avec quelque principe d’identité. Dire que A égale B nécessite que A n’égale plus A. L’égalité doit opérer dans l’écart des différences les plus irréductibles et, par conséquent, exige que l’on renonce à toute relation identitaire de soi avec soi et avec tout autre. La ressemblance n’a rien à voir non plus avec l’égalité. J’ai simplement indiqué que la découverte subjective de l’inégalité avec soi-même passe par l’épreuve de notre image dans le miroir et par notre image dans le regard de l’autre. La psychanalyse a largement contribué à nous rendre sensible à cette désubstantialisation identitaire du sujet. L’égalité relève absolument de l’ordre de la création et non pas de la donnée empirique ni de la seule nécessité contractuelle et juridique. La justice passe, par un saut, une rupture avec l’ordre réel. Quand Athéna acquitte Oreste, elle tranche du côté de la vie au mépris de deux égalités de fait : l’une qui est l’égalité du crime et du châtiment, l’autre qui est l’égalité des votes en faveur du châtiment et de l’acquittement. Par sa décision, elle fait advenir un autre registre de l’égalité, celui de la valeur égale de la vie d’un innocent et de la vie d’un criminel. Pour cela, elle fait un saut depuis l’ordre des faits vers l’ordre de la croyance. Ce saut ne peut s’accomplir que par l’énergie d’une opération imageante, celle qui considère Oreste comme non criminel et le juge comme non innocent. La justice s’exerce alors entre deux fictions constituantes dont le fléau est la vie. Il va sans dire que, cette vie respectée et maintenue, n’est pas simplement la vie biologique mais la vie du citoyen qui intègre la communauté. Voilà pourquoi, je considère les opérations imageantes comme intrinsèquement liées à la vie politique.

14 – Dans l’ouvrage que vous avez coordonné en hommage au philosophe Jean-Toussaint Desanti, Voir ensemble (Gallimard, « Réfléchir le cinéma », 2003), la question d’un « voir » se pose en terme d’un enjeu collectif fondamental. Pourriez-vous revenir sur la manière dont s’articulent les termes d’un « voir ensemble » vers un « vivre ensemble » en tant que destin politique de toute communauté et de ce qui s’y partage, dans nos sociétés contemporaines mondialisées ?

La conférence de J.-T. Desanti est claire à ce sujet : il énonce que le « voir ensemble » repose sur la partage de la parole. Je l’ai, à mon tour, développé autrement ou, plutôt, thématisé autrement en distinguant les images qui prennent la parole et celles qui la donnent. Cette distinction m’a conduit à faire un travail sur les images, particulièrement sur les films, pour y construire des ressources d’analyse du cadrage, du montage, de la place de la caméra, etc., qui permettent d’instruire le regard sur ce que l’on nous donne à voir. Ce fut également le travail accompli dans l’association « Sans Cible » – réunie à la Colline grâce à Alain Françon – où nous avons réfléchi, ensemble avec les cinéastes et metteurs en scène, sur les conditions du « voir ensemble ». C’est ce qui a donné lieu à la publication de l’Assemblée théâtrale. Tous ces moments de réflexion partagés avec des créateurs ont été, et restent, des moments de mobilisation politique fondée sur la défense de ces opérations fictionnelles que j’appelle « opérations imageantes ».

15 – Quels liens, vos travaux sur l’économie, l’iconomie et la religion, entretiennent-ils avec ceux de Jacques Derrida sur croyance ou avec les travaux de Jean-Luc Nancy sur la « déconstruction » du christianisme ? Par ailleurs, d’après vous, la défense de la laïcité dans l’espace politique est-elle devenue le combat d’avant-garde que doit mener notre « démocratie » aujourd’hui, avant tout autre ?

Chaque jour, nous constatons la démission tragique des intelligences, nous assistons à la contamination du politique par le religieux (récemment, le retrait des affiches du film d’Alain Guiraudie, L’Inconnu du Lac, à Saint-Cloud), aux réveils des idéologies les plus nauséabondes, au retour de guerres symboliques (mariage, famille, patrie) aux actes de censure les plus brutaux et les plus systématiques (pièce de Romeo Castelluci au Châtelet). Derrière l’expression de ces dogmatismes se dissimulent aussi les enjeux de l’invasion de l’imaginaire politique par le langage de la foi (cf. le film Intouchables). Ainsi, que de liens toujours plus évidents entre ces dogmatismes et les puissances financières…

16 – Récemment, Florence Aubenas et Christophe Ayad publiaient un article intitulé « La Rébellion syrienne piégée par ses images » (Le Monde, 15 juin 2013, p. 4-5) où ils montraient que les milliers d’images et de vidéos publiées par les révolutionnaires rencontraient l’indifférence générale quand les films ne servaient pas, tout simplement, le régime de Bachar El Assad lui-même. Pour le cinéaste Charif Kiwan, par exemple, en montrant ce tsunami d’images sans faire de travail préalable, « on enfonce les syriens dans l’invisibilité dont il s’efforce de sortir. On donne d’eux une image indigne ». La saturation visuelle, comme arme, ne travaille-t-elle pas justement à l’effacement de tout citoyen en tentant de le rendre léthargique, amnésique, aveugle et muet ? Comment les enjeux d’une éthique de l’image et d’une esthétique du regard sont-ils aussi une des modalités d’un « être ensemble » ?

Il me semble que j’ai traversé ces questions dans mes réponses précédentes. Je pourrais continuer à argumenter surtout sur l’indignité, la maltraitance des révolutionnaires passant, bien sûr, par l’inflation audiovisuelle. Je ne cesserai pas de répéter que le travail le plus lourd, et le plus difficile, est à faire sur le terrain des images et sur la réappropriation des énergies invisibles. Le tout visible est totalitaire et la dictature est par définition exhibitionniste, y compris de ses propres infamies. J’ai fait une analyse – que je voulais ravageante – du film à succès de Joshua Oppenheimer, The Act of Killing. C’est la démonstration scandaleuse de l’ivresse érotisée du bourreau jouisseur, qui instrumentalise la caméra du cinéaste texan, pris au piège de l’infamie du criminel qu’il voulait soit disant dénoncer. En Syrie, c’est la même chose avec d’autres paramètres dans un autre contexte, mais le résultat est le même : c’est la lutte de la dignité de l’invisible contre la pornographie, c’est le combat pour construire la zone où se joue la liberté de tout un peuple. Par conséquent, ceux qui diffusent des images de la rébellion devraient prendre le temps de s’assurer de la tenue de ce qu’ils diffusent s’ils veulent soutenir un combat.

17 – Dans un entretien avec Michaela Fiserova (« Image, sujet, pouvoir« , Sens public, janvier 2008), vous dites que « si on donne la photo à voir sans rien dire, sans mot, comme un matériau brut, on la livre à la vision d’un autre sans construire la relation entre le voir et le faire voir par la voie de la parole et le partage de la croyance ». Or, aujourd’hui, la majorité des images diffusées sont légendées par autrui, commentées de façon approximative, retouchées, voire manipulées afin de servir certains propos devenant ainsi de véritables objets médiatiques. Pourquoi en sommes-nous là ? Comment expliquez-vous que cette situation n’ait jamais été dénoncée et remise en cause par quiconque – notamment par les professionnels directement touchés – hormis quelques analystes dont vous faites partie ? Y a-t-il sur ce sujet une omerta ? Pourquoi ?

Mais si, dans le milieu professionnel, il existe aujourd’hui une véritable réflexion sur les pratiques. Je me souviens d’avoir participé à Perpignan à la manifestation annuelle du photojournalisme, « Visa pour l’image ». Nous échangions alors de fortes réflexions critiques et partagions des inquiétudes sur la pornographie photographique des reportages de guerre. Jean Luc Godard a produit une méditation remarquable sur ce sujet dans Photographie et Cie. Le problème reste partout le même, c’est la transformation d’un champ de création et d’information en espace de marché de la consommation immédiate et rentable d’émotions violentes. Jouir et vomir sont les ressorts du marché. Je reviens à The Act of Killing qui s’ouvre sur un ballet télévisuel érotique orchestré par les tueurs et s’achève par une scène de vomissement. Il existe de grands photographes qui se donnent des règles éthiques et politiques dans l’exercice de leur métier. En Arles, l’été dernier, l’installation d’Alfredo Jarr était exemplaire de cette méditation exigeante. Ce que je remarque, c’est que l’on ne cesse de me demander, de tous côtés, d’intervenir et de parler de mon travail, des relations de ce travail sur l’image avec les questions du pouvoir politique et des industries de la communication qui se substituent à toute action artistique et culturelle. Je réponds, je parle une heure ou deux, on échange avec vivacité. Alors, à chaque fois, des auditeurs viennent me voir et me demandent comment poursuivre cette réflexion, comment mener des actions communes… Alors, arrive le moment de vérité : je suis venue pour quelques heures et, ensuite, c’est fini. Je repars, chacun repart et chacun sait que rien ne changera. Personne ne prend le risque de la continuité. Je propose à une école de venir régulièrement bénévolement pour monter un atelier de pensée sur les images avec les enfants. Je l’ai fait et ce fut aussi sans lendemain. Je l’ai proposé dans le cadre des interventions dans les prisons, ce fut fait et encore sans suite. Puis, ce fut dans les écoles des Beaux-Arts, puis trois ans au Centre national des Arts du Cirque, puis plus rien… On passe à autre chose. C’est la loi du zapping mental adapté au régime des masters… Là est le plus grave problème pour articuler la pensée commune et l’action collective. « Visa pour l’image » a cessé les moments de réflexion, les « États généraux du Documentaire » à Lussas semblent, à leur tour, abandonner l’usage des ateliers de pensée et de réflexion critique… Je ne vais quand même pas proposer une décade à Cerisy pour rassembler une élite d’amis autour d’une élite de questions pendant sept jours payants… J’y ai pourtant passé parmi les plus beaux souvenirs de ma jeunesse, du temps que ces assemblées étaient traversées par le souffle de la subversion.

18 – Vous parlez, lorsque vous évoquez notre société spectaculaire marchande, d’un régime « balistique » de l’image. Avec cette métaphore martiale, vous cherchez à montrer que l’industrie des images porte gravement atteinte à notre conscience intime du temps, dans son acception phénoménologique. Les auteurs des attentats du 11 septembre 2001 ont parfaitement compris le sens de cette « instrumentalisation balistique » de l’image. Pour autant, pensez-vous – à l’instar d’un Hans Magnus Enzensberger – qu’en « s’inspirant de la logique symbolique des images ayant cours en Occident », ils ont paradoxalement dévoilé son triomphe et cautionné « le règne de l’effroi » tel que vous le développez dans Homo Spectator (Bayard, 2007, p. 59-102) ou, au contraire, pensez-vous, comme le déclarait Jean Baudrillard de manière provocante dans « L’Esprit du terrorisme » (Le Monde, 2 nov. 2001 & rééd., Galilée, 2002) que, « alors qu’on avait affaire à une profusion ininterrompue d’images banales et à un flot ininterrompu d’événements bidon, l’acte terroriste de New York ressuscite à la fois l’image et l’événement » ?

Je sais que Baudrillard jouit du statut de référence, mais vraiment pas pour moi… tant pis pour moi penseront les uns, mais tant pis pour tous aurai-je tendance à penser. L’image n’a jamais eu besoin de ressusciter, elle n’est jamais morte ! C’est sans doute ce que signifie la fable de la Résurrection. Le 11 septembre est un événement réel qui est devenu instantanément un produit de l’industrie audiovisuelle de la communication politique, donc une vignette fictionnelle à finalité militaire. Donc, l’événement réel est effacé, la pensée interdite car la parole est suspendue en raison du choc émotionnel, nos cerveaux explosent avec les tours et le tour est joué : il faut faire la guerre en Irak etc. L’article que j’ai publié dans Le Monde quelques jours après, a donné lieu à un véritable lynchage verbal sur mon adresse mail. Je vous confie le contenu de l’un d’eux venant d’un philosophe qui fait autorité : « Comment oses-tu penser l’impensable ? ». Tout est dit : le bombardement médiatique télévisuel fait de l’image télévisuelle, l’ennemie radicale de la pensée. Oui, les terroristes ont visé juste en prenant leur ennemi au piège des signes de sa propre puissance mais, ils n’ont pas échappé à leur tour à l’exploitation télévisuelle de leur propre fanatisme. Les adversaires parlent la même langue, celle qui ruine la pensée et fait violence aux spectateurs du monde entier.

19 – Dans la retransmission de la conférence « Hors-champ, pouvoir invisible » (La diffusion des savoirs de l’École normale supérieure, 2005), vous dites que « la bonne image, c’est celle que l’on ne voit pas ». Parlez-nous de cette image : qu’est-elle ? D’où vient-elle ? Comment peut-on l’apprécier aujourd’hui dans le magma d’images quotidiennes ?

J’ai sans doute eu tort de parler de « bonne image », qu’elle soit visible ou non. Je préfère désigner l’image comme une opération ou une opératrice de mise en relation des regards entre des corps qui voient et qui échangent des regards. C’est, d’une certaine façon, ce que les byzantins visaient sous le terme d’oikonomia – ils prononçaient iconomia. Le principe de circulation de tous les signes est inséparable d’une pensée du semblant, de la semblance et, donc, d’une économie de la croyance à tous les niveaux d’efficience, depuis la foi jusqu’au crédit et à l’abus de confiance. Il s’agit là d’une puissante intuition politique. Ce que vous appelez « le magma des images quotidiennes », ce sont les flux audiovisuels dispensés par les industries de la communication et du divertissement ou, plus largement, du marché. Cette profusion rend d’autant plus nécessaire, et urgent, le travail de la parole sur tout ce que l’on nous donne à voir. La philosophie doit, désormais, assumer la tache politique et la responsabilité éthique qu’exige « le partage du sensible » pour reprendre à Rancière sa formule – fort arendtienne ne lui en déplaise !

20 – Quand on met en « regard » la question de la circulation des signes visuels entre les personnes et de celle de la convertibilité de ces signes, on entre dans le « grand bordel du monde ». Jean-Joseph Goux, dans Le Trésor perdu de la finance folle (Blusson, 2013, p. 61) évoque la manière dont la crise de l’inconvertibilité générale des signes, des choses, des valeurs, des images, des représentations, nous affecte tous. La théorie de la valeur et de sa frivolité entretient-elle une parenté avec vos réflexions sur l’image et vos recherches sur les liens qu’entretient la machine cinématographique avec l’appareillage capitaliste ? Le cinéma est-il le miroir de la prostitution de notre monde contemporain ? En quoi le cinéma peut-il encore indiquer la direction d’une émancipation possible ?

Je vous répondrai, comme Malraux, que le cinéma est un art mais que c’est aussi une industrie. Toute l’œuvre de Godard construit et éclaire cette problématique. Le cinéma est indissociable de l’écriture de notre Histoire depuis plus d’un siècle. Il en partage les exigences et les perversions. Il s’agit de reconnaître qu’aujourd’hui, c’est le travail intellectuel lui-même – quand il s’attache aux signes de la création – qui doit réinventer ses méthodes, produire son lexique, défendre la liberté du jugement et protéger les figures de la joie partagée. Ce travail est difficile et peu nombreux sont ceux qui s’y attellent car il demande, à la fois, une intelligence politique et une grande acuité du regard. Cela s’appelle la « culture » quand ce terme garde encore quelque sens. J’essaie, moi-même, de m’y atteler et je suis encore bien loin d’y parvenir.

21 – Depuis Internet, « tout le monde » se sent être écrivain, photographe, journaliste, artiste, voire tout à la fois. La sphère numérique a ainsi donné la « parole » à tous et chacun est devenu libre de porter un regard sur l’autre, de publier des articles, de les partager, de les commenter à outrance. Ceci n’est pas nouveau puisque, en 1939, Walter Benjamin soulignait déjà qu’ « à tout moment, le lecteur est prêt à devenir écrivain » (L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Gallimard, Folio Plus, 2008, p. 35). Cependant, à la différence de l’époque de Benjamin où le support reposait sur une économie réelle, la diffusion actuelle repose sur la gratuité de l’échange. Comment, d’après-vous, ce modèle va-t-il perdurer et que pensez-vous qu’il puisse advenir s’il persiste à être alimenté par « tout le monde » ? En définitive, ce changement de paradigme peut-il apporter – à terme – davantage de liberté, de richesse dans les contenus mais, également, de sens critique crédible ? Pourquoi ?

Je suis très touchée par la pensée de Gunther Anders quand il parle du décalage radical entre notre développement technologique exponentiel et le « retard » ou l’impuissance de notre imagination face à ce soi-disant progrès technique. Son analyse de la disparition de la haine quand l’ennemi est à grande distance, voire jamais perçu, pourrait aussi bien être illustré par Facebook où l’ « amitié » est le mode déclaratif mondialisé du lien à distance. Quand Gide disait que le criminel manque d’imagination, il dit la même chose que Gunther Anders, d’une certaine façon, en écho contradictoire avec la phrase de Kafka dans son journal : « Écrire, c’est sortir du rang des assassins ». Si l’on admet que ladite imagination n’est autre que ce que je préfère appeler notre capacité de produire des « opérations imageantes » alors, disons que, les avancées technologiques peuvent faire de nous de véritables assassins innocents, amis de leurs victimes, bourreaux aux mains propres et victimes qui ne saignent pas. Ceci est un premier volet de la réalité que nous partageons. Mais, inversement, au moment des révolutions arabes, on sentait bien que les nouvelles technologies permettaient de communiquer, de parler, de montrer, de déjouer des contrôles… bref, que ces technologies peuvent aussi bien opérer comme des contre-pouvoirs dans certaines circonstances. C’est pourquoi, je pense que la position d’Anders est riche d’enseignement, puisqu’il nous demande de faire un effort croissant d’imagination, donc d’énergie créatrice et, pour cela, il faut d’abord du courage. Les hackers qui ont décidé de mettre leur savoir faire au service de la dénonciation des abus de pouvoir du monde politique et financier ont beaucoup de courage. Ils prennent des risques à l’échelle mondiale. Ils inventent des procédures de clandestinité, ils inventent la zone opératoire où ils n’arrivent même pas à s’abriter eux-mêmes. Cet exemple est riche d’enseignements et j’y tiens, car il nous vient de ces plus hautes instances de la technologie au service de l’information et de la communication. Dès lors, il faut bien admettre que les usagers d’Internet et de tous les services rendus par les TIC peuvent, eux aussi, à leur niveau, apprendre à user de ces outils avec autant de courage et de créativité que ces hackers. Créer, « c’est sortir hors du rang des assassins » mais j’ajouterai volontiers que, c’est aussi sortir du rang des victimes !

22 – Lorsque le film de Steven Spielberg, La Liste de Schindler, est sorti sur les écrans français, Claude Lanzmann a engagé une vive polémique contre son auteur : « Spielberg a […] commis une faute morale en montrant les femmes dans une chambre à gaz reconstituée d’Auschwitz, et en osant créer un suspense cinématographique : sortira-t-il de l’eau ou du gaz des pommeaux ? On ne doit pas toucher à cela, c’est une transgression » (Le Nouvel Observateur, 17 mars 1994). Cette question de la pertinence du recours à la notion d’interdit de la représentation a depuis donné lieu à une intense polémique entre Claude Lanzmann et le philosophe Georges Didi-Huberman. Comment vous situez-vous dans cette querelle ?

Dans cette querelle, précisément, je penche très résolument du côté des arguments de Georges Didi-Huberman tout en partageant, totalement, la critique de Claude Lanzmann sur La Liste de Schindler. Le problème vient de ce que chaque image, et chaque film par voie de conséquence, exigent impérativement un travail de pensée. Sur un sujet aussi grave que la Shoah, il faut voir et revoir les objets pour analyser les scénarios, les conditions du tournage, le cadrage, le casting, les figurants, le montage, la bande son, le traitement des archives, la place de la caméra, etc. Aucune position de principe généralisée n’a de sens ni d’efficacité. Chaque objet demande une construction du regard et une réflexion éthique et politique. Pour moi, l’attitude exemplaire dans ce domaine est celle de Sylvie Lindeperg dans son travail, non seulement sur Nuit et Brouillard, mais sur tous les films concernant cette époque de l’histoire. Ses livres sont mes références essentielles dans ce domaine et le film que lui a consacré Jean-Louis Comolli est remarquable. Claude Lanzmann l’a insultée et disqualifiée, se disqualifiant par la même occasion. Quel dommage venant de l’auteur de l’admirable film Shoah. Donc, ma position est celle, comme toujours, de défendre la liberté de la pensée dans la production d’un vrai travail, et non de consentir à des positions de principe au mépris de la pensée des spectateurs.

23 – Dans Le Spectateur émancipé (La Fabrique, 2008, p. 17), Jacques Rancière souligne que « chaque acte intellectuel est un chemin tracé entre une ignorance et un savoir » car il s’agirait avant tout de ce chemin qui abolit « toute fixité des positions ». Sur cette question du « savoir », quelle place l’éducation tient-elle dans votre pratique philosophique, à la fois dans le dialogue permanent entretenu avec d’autres philosophes – tel Patrice Loraux – que dans la restitution de vos chantiers vers vos « élèves » dans le cadre de vos séminaires ?

Une place majeure, bien sûr. La pensée est intersubjective et intergénérationnelle. Instruire les enfants et être instruits par eux reste pour moi une tache essentielle. J’en ai fait une expérience singulière dans des écoles primaires pendant deux ans. J’en suis sortie avec la conviction que notre relation aux images est pour toujours une relation d’enfant, jubilant de voir, de croire, d’éprouver le « comme si », de partager des passions fondamentales dans des temporalités ludiques. C’est une première chose. La seconde concerne la nature singulière du travail de réflexion que je mène en compagnie de Patrice Loraux. Au départ, il s’agissait de poursuivre un usage hebdomadaire de la rencontre philosophique en compagnie de Jean-Toussaint Desanti. Après sa disparition, Patrice et moi avons décidé d’un commun accord de poursuivre ces rendez-vous hebdomadaires et de « ferrailler » ensemble, ou si vous préférez de « mouliner », des questions qui nous taraudaient. Nous le faisons toujours. C’est un exercice de pure amitié, où l’affection qui nous lie, nous permet d’aborder dans la plus absolue égalité et la plus grande liberté, des problèmes de toute nature, à condition de les formuler dans le cadre de l’exigence philosophique. Ce qui signifie un usage des mots, un souci des enchaînements, une mémoire commune des grands textes, résolument au service de la plus urgente radicalité, donc, dans le tissu vivant de nos vies présentes. Nous évoquons, de ce fait, nos enseignements, nos séminaires, les conférences dispensées, ici ou là, en reprenant sans cesse le questionnement comme si la philosophie était un exercice de déracinement ininterrompu, une redistribution des places et des ordres considérés comme acquis, etc. Je dois dire qu’une telle vitalité dans le dialogue est une chose rare et que Patrice Loraux est sans doute un des rares philosophes que je connaisse, qui est doué d’une telle puissance de réorganisation continue de son savoir et de son questionnement. La première vertu indispensable, ici, est le courage. J’aimerais pouvoir imaginer que, dans mon propre travail, je suis aussi capable de la même « vertu ». J’ai conduit, durant deux décennies, un séminaire et c’est cet horizon qui a animé mon énergie. Mais, il est clair que je ne saurai jamais évaluer le niveau de pertinence de mes recherches et, encore moins, le degré de liberté qu’aura pu donner mon travail à celles et ceux à qui je l’adressais. Pourtant, sans l’espace de cette adresse, j’aurais perdu tout espoir et toute force.

Entretien © Marie José Mondzain, Hélène Clemente & Isabelle Rozenbaum – Illustrations © DR – Vidéo © Isabelle Rozenbaum

(Paris, avril.-nov. 2014)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.