FANNY TAILLANDIER s’entretient avec XAVIER BOISSEL à l’occasion de la publication de son essai, LES ÉTATS ET EMPIRES DU LOTISSEMENT GRAND SIÈCLE (Presses universitaires de France, 2016) :

1 – Les États et empires du lotissement Grand Siècle, ton deuxième livre, est sous-titré « Archéologie d’une utopie ». La filiation est explicite avec une pensée qui commencerait avec Thomas More et qui irait jusqu’à Fourier, ou ses prolongements fictionnels avec Les Cinq Cents Millions de la Bégum de Jules Verne. Cependant, tu décales la perspective traditionnelle de l’utopie : ton livre opère non pas un déplacement dans l’espace, mais un déplacement dans le temps. Tes personnages, contrairement à Cyrano qui se rend sur la lune en fusée (et auquel ton titre fait référence), ne sont pas des hommes du présent, mais des hommes de l’avenir, qui explorent un lotissement en déshérence. Comment t’est venue l’idée de ce procédé littéraire, que l’on pourrait qualifier de dyschronie ? Pourquoi as-tu décidé écrire sur un tel sujet ?

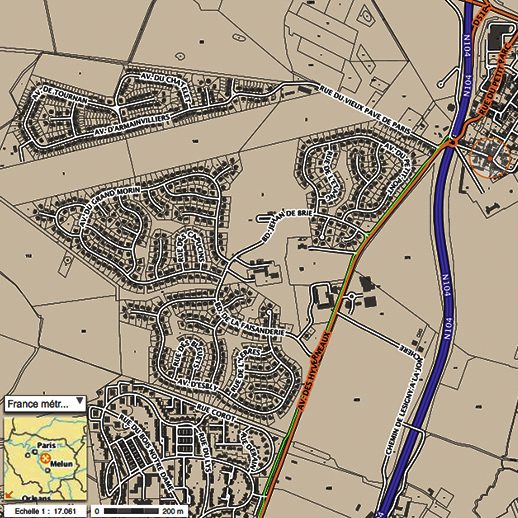

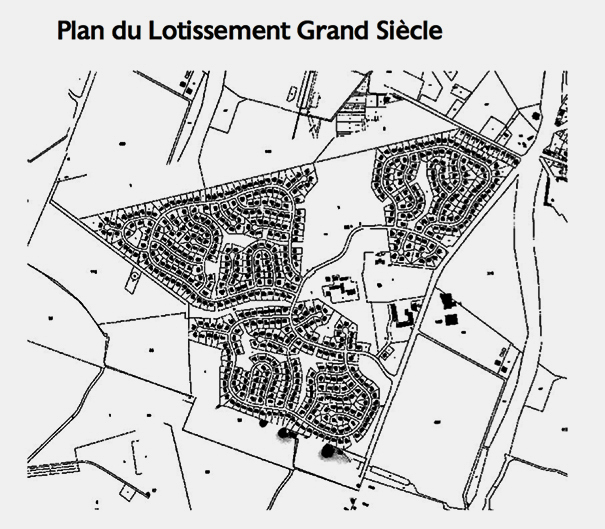

Les lotissements – les vrais, ceux où les maisons sont construites sur le même modèle sur des lots identiques, et qui s’organisent autour d’une voirie qui les dessert exclusivement au point qu’ils sont comme fermés sur eux-mêmes, présentent les caractéristiques physiques de l’utopie telle qu’inventée par Thomas More (dont je suis une grande admiratrice) : régularité, statut hors du monde, organisation stricte. Or si l’utopie est un genre littéraire qui invente un lieu fictif pour en faire découler un système politique (comme chez Charles Fourier, Robert Owen, etc.), pourquoi ne pas postuler l’inverse : que les lieux réels tentent de refléter une utopie politique qui a présidé à leur réalisation ?

C’est d’ailleurs ce que Françoise Choay a affirmé à propos de l’ensemble de l’architecture et des formes urbaines, dites modernistes : que l’utopie s’était installée dans la conception urbaine, comme si la ville allait suffire à faire advenir un état politique perçu comme idéal. Cela avec toutes les séductions fascistes que cela implique, par exemple (mais c’est déjà un peu vrai chez Thomas More lui-même) chez Le Corbusier. Il m’a semblé intéressant de voir ce qu’il en était pour les lotissements. À la vérité, c’est la création urbaine et architecturale moderne qui a connu le plus grand succès. Pourquoi ? Quel idéal, caché dans cette forme, a-t-il réussi à ce point ? Qu’est-ce qui en fait l’extraordinaire adaptabilité et résistance ? Je crois que les lotissements contiennent une vision politique, qui n’est pas forcément moins fasciste que les cités radieuses, mais dont le fascisme est peut-être plus tolérable par les gens. Et c’est ça qui m’intéresse : la polis comme des rapports de tolérance et de coercition, qui fonctionnent jusqu’à un certain point. Pour ce qui est des explorateurs futurs qui assument la narration, je crois que j’avais besoin de trouver un regard totalement étranger – pour pouvoir tranquillement passer outre les habituels jugements de valeur portés sur les lotissements, qui ne m’intéressaient pas – et aussi un moment totalement étranger, surtout d’un point de vue politique. Adopter le point de vue des nomades permettait un questionnement vraiment complet : j’étais obligée de repartir de la base, de tout réinterroger dans notre organisation collective et nos habitudes familières. Je crois que c’est en cela que c’est une archéologie : pour la brosse et le piolet avec lesquels gratter le sol, jusqu’à mettre au jour les fondations, les objets oubliés, les traces de cultes… C’est apaisant de penser que notre civilisation sera un jour aussi muette qu’Ur ou Babylone.

2 – Ton récit agrège avec bonheur plusieurs genres, plusieurs registres, plusieurs styles et sa polyphonie s’énonce dans une hétérogénéité jouissive ; c’est à la fois un récit d’anticipation qui s’inscrit dans l’héritage du genre post-apocalyptique, une dystopie, un roman policier, un roman noir, un poème en prose et, en même temps, tu utilises toutes les ressources littéraires du Grand Siècle et ses matrices narratives (l’épistolaire, le récit de voyage, etc.). Là encore, l’art du décalage (des angles, des points de vue, des locuteurs, des lecteurs, etc.) fait merveille. Au demeurant, c’est une enquête très documentée, très précise, mais elle reste avant tout une fiction (ou, pour user d’un terme post-moderne, une « méta-fiction », mais ce serait oublier que la littérature du pastiche était très présente au 17e siècle). Ton précédent livre, un roman, explorait aussi certains thèmes dont on trouve des échos dans ce livre (la culture de masse, le consumérisme, etc.). Pourrais-tu préciser quel est ton rapport à la fiction ? Et par ricochets, ce qu’il en est de ton lien avec la littérature de genre, en particulier ce qu’on appelle le « mauvais genre » ?

Je crois que j’aime me documenter, réfléchir, faire ce qu’on appelle de la non-fiction, mais que je suis incapable d’en exprimer quoi que ce soit en me passant des outils de la fiction – plus exactement, de la littérature. J’aime lire des essais, mais je ne pourrais pas en écrire. Cela m’ennuierait, et d’ailleurs, à chaque fois que j’ai essayé d’écrire quelque chose s’y afférant, j’ai abandonné au bout de quelques pages. Au contraire, multiplier les genres, les codes, les thèmes, voilà qui fait que je peux tenir le long terme. Assez long du moins pour faire un livre. En tant que lectrice, j’ai un rapport totalement éclaté aux formes littéraires. J’aime tout lire. Je ne suis pas une lectrice rigoureuse, en revanche : je lis plusieurs livres en même temps, je suspends des lectures pendant des mois, je suis passée dans les sept derniers jours de DOA à Dos Passos à Pascal, Pessoa et Tanguy Viel… Donc, je crois que c’est ce qui fait que j’ai écrit Les États et empires comme ça. Je n’ai jamais réussi à comprendre ce qui était le « mauvais genre ». En revanche, j’ai besoin d’être face à une écriture qui soit dense, quel que soit le texte. C’est ma limite, notamment avec beaucoup de SF, où je trouve les enchaînements narratifs vraiment trop usés.

3 – Nul mépris aristocratique pour le « cauchemar pavillonnaire » dans ton livre, nulle fascination non plus, mais un recul critique, sinon une certaine empathie pour notre quotidien, un regard que l’on pourrait qualifier d’ « endotique », pour emprunter le néologisme forgé par Georges Perec. Là encore, il y a décalage : ce n’est plus le Même qui passe par le discours de l’Autre pour évoquer son présent (comme dans la littérature anthropologique), mais le Même d’aujourd’hui et celui du futur, affecté par les désordres et l’anomie. Il y a donc dans ton livre un double regard : celui des futurs rescapés de l’apocalypse, celui des hommes nomades qui explorent un monde où « l’économie politique du signe » (un de tes narrateurs fait explicitement référence à Jean Baudrillard) n’a laissé derrière elle que ses déchets ; et celui des hommes d’aujourd’hui s’épuisant dans le confort, qui, pour paraphraser Peter Sloterdijk, serait le dernier mot de l’Histoire. Est-ce à dire que le prix à payer de la sédentarisation est finalement domestique ? Et que son refoulé n’a d’égale que sa violence, qui se matérialiserait de jour en jour dans l’inflation d’une entropie sociale toujours plus toxique ?

Il y a eu un moment, entre le 10e millénaire et le 5e millénaire avant J.C., où sont apparues, dans l’ordre: l’agriculture (l’économie de production), la guerre pour les terres fertiles (avant cela il semblerait qu’il n’y ait eu que chasse), puis les villes où l’on stockait la production, où on la défendait et la transformait ; et enfin, l’écriture, pour en mesurer les échanges. Dans cette (relativement) courte période du Néolithique s’est joué notre mode de vie actuel, qui intrique toujours autant le fait d’être quelque part, le fait de produire richesse et violence, et le fait d’en rendre compte. Pour autant, je crois qu’il y a eu un bouleversement peut-être aussi grand que celui du Néolithique (mais l’avenir le dira…) au cours du 20e siècle : c’est qu’un certain stade de l’économie de production, ainsi qu’un stade de l’information, les ont fait étrangement fusionner ensemble et ont redéfini totalement le rapport des hommes au sol. Et, par ricochet, se joue-là quelque chose d’absolument inédit, c’est que la guerre, ni les êtres, ne sont plus liés à la terre, mais bel et bien nomades. Une décision prise à la bourse de New York sur le cours des matières premières peut engager des guerres dans le bassin du Congo et pousser des tas de gens sur les routes de l’exil. À une échelle plus locale, l’optimisation permanente des coûts de production demande aux gens d’être mobiles, c’est-à-dire, à nouveau, nomades. Quand on dit que les campagnes sont vides, ce n’est pas parce que les gens en ont eu marre de la verdure, je ne crois pas : c’est parce qu’on s’est mis à dé-localiser, au sens propre, l’agriculture – à nouveau sur des question d’écriture financière. Les paysans ont dû partir à la ville. Puis, stade suivant, ils ont dû quitter la ville parce que le sol lui-même, dans le jeu de la spéculation foncière, était devenu producteur de richesse et des gros poissons sont venus disputer le bien des petits poissons. Et alors, ils sont allés se réfugier notamment dans des lotissements pavillonnaires. Mais cette structure du « parc humain » est bien plus vaste : j’ai été frappée, en voyant les photographies de Samuel Gratacap sur un camp de réfugiés à la frontière libyenne, en Tunisie, de reconnaître dans le plan de celui-ci la même configuration que dans celui des lotissements que j’étudiais. Donc, pour résumer : je crois en vérité que la sédentarité est une contrainte faite aux nomades, en témoigne la guerre qui va avec elle ; et que le nomadisme est le dernier visage en date de cette contrainte, après de longs siècles d’accoutumance à la vie sédentaire. Et cette contrainte, elle aussi, est apparue au néolithique, dans les premières villes : c’est le pouvoir politique, qui fait le lien entre guerre, richesse et sol. Si cauchemar il y a, il n’est pas pavillonnaire, il est politique. Tout cela a été décidé par des gens qui s’arrogent des monopoles, sur l’information, sur la production, sur le sol et sur la violence. On le voit tous les jours. Jusqu’à quand est-ce qu’on considère que c’est supportable ? : c’est toute la question, du livre, et pas seulement du livre.

Entretien © Fanny Taillandier & Xavier Boissel – Illustrations © DR

(Paris, avril, 2017)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.