XAVIER BOISSEL s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son essai LES CAPSULES DE TEMPS (Inculte-Dernière Marge, 2019) :

1 – Xavier, tu es un écrivain que l’on peut considérer « hors genre », c’est-à-dire en fait, de tous les genres possibles puisque tu as cette aptitude – peu fréquente – d’avoir abordé le polar avec Avant l’aube (10/18, 2017), la guerre avec Autopsie des ombres (Inculte, 2013, rééd. 2020), l’anticipation avec Rivières de la nuit (Inculte, 2014) tout comme la psychogéographie avec ton premier essai Paris est un leurre (Inculte, 2012, rééd., 2017). Avec ce deuxième essai dont nous allons parler, Capsules de temps : vers une archéologie du futur (Inculte-Dernière Marge, 2019) dont le sous-titre semble un clin d’œil au fameux ouvrage d’épistémologie de Michel Foucault, tu t’attèles à un pan assez méconnu de l’Histoire des Idées : la conception et l’enfouissement, par des individus ou des groupes, d’ « objets scellés » contenant la mémoire de l’humanité – ou ce qui peut en faire office à un instant T – à l’attention des générations futures, et qui, semblables à des bouteilles à la mer – sinon qu’ils s’agirait ici d’une mer temporelle – ont précisément été qualifiées comme ces « capsules de temps ». Je ne te demanderai pas ici d’en définir le sens et la fonction puisque tu le développes suffisamment dans ton livre, mais plutôt de nous expliquer ce qui t’a poussé à retracer l’histoire des capsules pour faire émerger ces objets comme sujet d’étude et de réflexion en résonance avec notre époque, mais surtout avec ce « malaise dans la civilisation » qui est le nôtre, et par lequel tu intitules ton premier chapitre.

J’avais bien sûr pensé à Michel Foucault avec ce sous-titre, mais il est bien plus explicitement un hommage à l’essai de Fredric Jameson consacré à l’utopie, Archéologies du futur. Je n’ai aucune prétention épistémologique, mais je suis sensible à la démarche de Foucault, à cette volonté de vouloir constituer à la fois une théorie de l’Histoire et une théorie du discours qui s’entrelaceraient, quand bien même cet entrelacs évacue à mes yeux trop rapidement la question du sujet, sa « situation dans le monde », pour parler comme un phénoménologue… Bien plus, donc, c’est à Fredric Jameson que ce sous-titre renvoie, à ceci près que j’ai opté pour le singulier et que j’ai fait précéder la formule de la préposition « vers », dont la propriété distributionnelle vise ici le temps lui-même ; si, comme le précise Nicolas Vieillescazes dans la préface de ce livre, Jameson cherche à « développer « une angoisse de la perte du futur » [et que] c’est donc bien du présent qu’il est question », de mon côté, c’est plutôt au futur lui-même que je m’intéresse, mais à un « futur rétrograde », un futur qui serait déjà fossilisé ; quelques lignes – séminales – d’une description de J. G. Ballard pourraient résumer cette idée, celle que l’on trouve dans l’une de ses nouvelles, qui date de 1964, L’Ultime plage et dont je ne peux que faire miennes les considérations sur la flèche du temps :

À la suite des différents essais, le sable avait donc fondu en diverses couches. Les strates pseudo-géologiques avaient condensé des infimes périodes de temps thermonucléaires, de l’ordre de la microseconde. Sur l’îlot, la maxime du géologue : « le présent renferme la clef du passé » était inversée. C’était en effet le futur qui renfermait la clef du présent. L’îlot n’était qu’autre qu’un fossile du temps à venir ; les bunkers et les blockhaus illustraient parfaitement ce principe voulant que le fossile révélateur soit une cuirasse, un exosquelette.

Ce que décrit ici Ballard n’est pas seulement un paysage post-apocalyptique, ce qui s’énonce à travers cette allégorie – et dans maints de ses romans -, c’est une réversion du temps, ou si l’on préfère une vision, celle d’un présent qui « se défait et nécessite une fable de maintenant, qui est aussi une fable de la défection concrète du présent », comme l’écrit le poète Philippe Beck dans un très beau texte consacré à Ballard ((« Note sur Ballard et la Dépaysannerie », repris dans Contre un Boileau, Un art poétique, Fayard, 2015.)). Ce retrait du présent dans un futur fossilisé est exactement le point de départ de cet essai. Voilà donc la disposition d’esprit dans laquelle j’ai entrepris l’écriture de ce livre. Quant à l’histoire même de ces capsules de temps, à ce qui m’a décidé à faire émerger ces objets comme « sujets d’étude », c’est surtout le fait qu’elles apparaissent, quelles que soient les périodes historiques où elles prolifèrent, comme des symptômes de crises de civilisation (montée des périls, guerre froide, angoisses « fin de siècle », catastrophisme, etc.), partant qu’elles sont comme l’inscription de trous dans l’Histoire et par-là même qu’elles en révèlent quelque chose. Enfin, il y a dans chaque capsule un potentiel de fiction qui m’intéresse, quelque chose de l’ordre de la « fable » dont parle Philippe Beck et que requiert l’inquiétude du présent…

2 – À ce jour, il n’existe aucune autre étude de fond autre que la tienne sur les capsules temporelles, sinon un numéro de la revue Gradhiva, le premier volume d’une série de bandes dessinées et un vague roman fantastico-occulte. Pourquoi, d’après toi, y a-t-il un tel silence sur un objet aussi essentiel pour l’histoire de l’humanité et dont l’enjeu scientifique est à ce point considérable, mais également, dont la popularité n’est plus à démontrer ? Comment l’as-tu appréhendé sous cette forme si vivante et pertinente – c’est-à-dire exempt de ce blabla universitaire abscons qui sied à tant d’essais sérieux – alors même qu’un tel sujet d’étude, plutôt ignoré par les milieux de la recherche scientifique apparaissait, à première vue, assez difficile à circonscrire et à introduire au cœur d’une réflexion historique et philosophique comme tu as réussi à le faire par l’intermédiaire d’une langue « d’écrivain », c’est-à-dire d’une écriture de « poète », soulevant au passage des questions sociétales d’une portée que je qualifierais de gigantesque ?

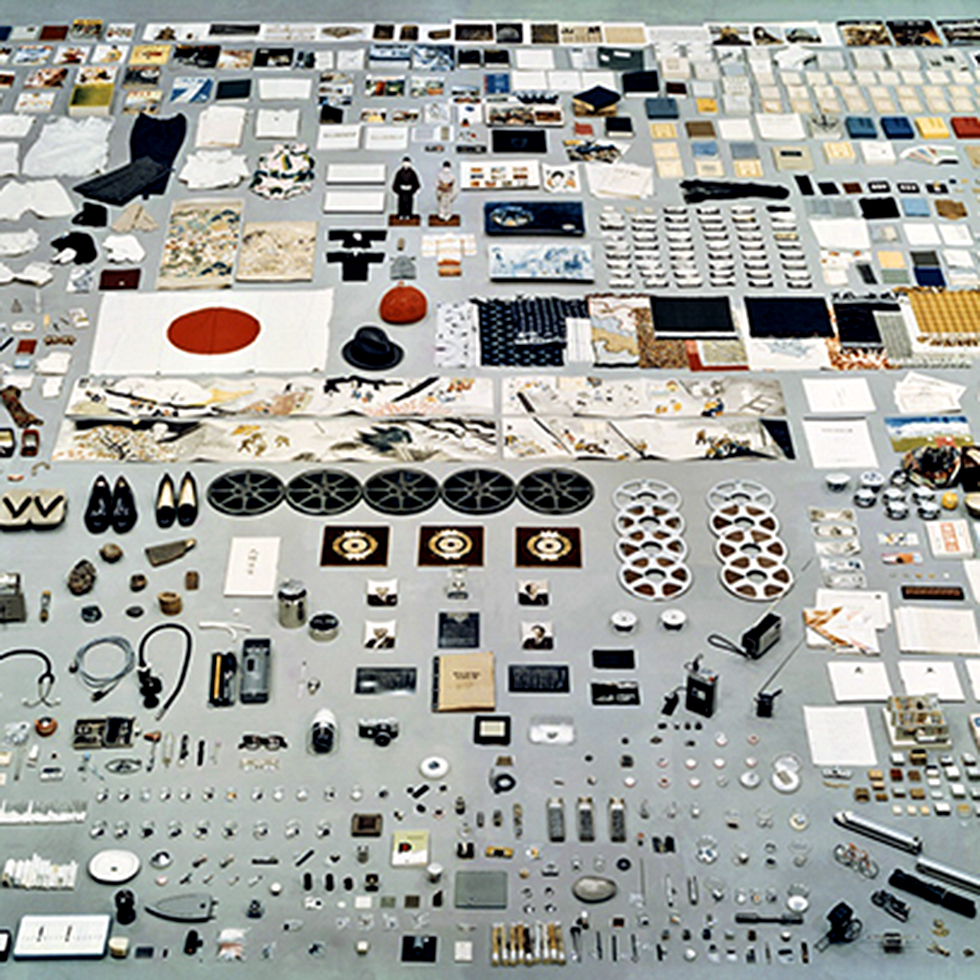

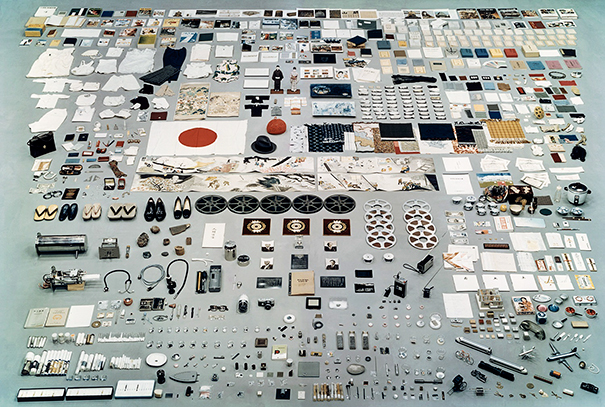

Je n’ai pris connaissance du numéro de la revue Gradhiva qu’en décembre dernier, mon livre était déjà imprimé et je le regrette bien, car on y trouve un certain nombre de mes préoccupations et obsessions ; ce numéro appréhende l’objet d’une manière très large, exactement comme je l’ai fait, puisqu’il aborde les capsules temporelles sous tous leurs aspects, volontaires ou involontaires, en tant qu’objet « pop », institutionnel, geste artistique ou de sauvegarde patrimonial et scientifique. Il pose lui aussi la question des déchets nucléaires, avec quasiment le même angle que le mien. D’une certaine manière, cela m’a rassuré que des gens sérieux se soient eux aussi penchés sur cet objet, car à certains moments, durant l’écriture de ce livre, je me demandais si je ne me focalisais pas sur quelque chose de finalement très futile… Concernant la bibliographie, je n’avais donc à ma disposition que le livre publié en 2003 par William E. Jarvis, Time Capsules : A Cultural History (non traduit) C’est le seul livre à ma connaissance qui soit consacré à cet objet. Je ne m’explique guère le silence sur les capsules de temps. Est-ce lié au fait qu’il s’agisse d’un objet singulier, dérisoire, impur, presque kitsch, qui relève de la culture populaire ? Je n’ai guère d’éléments de réponse. Je suis d’autant plus étonné que la capsule de temps a été largement intégrée par les institutions, les municipalités, les musées, les écoles… Je puis concevoir que l’on ne parle pas des capsules de temps qui sont dues à l’initiative individuelle, anonyme, voire cryptique ; par exemple, récemment, on a retrouvé dans le mur d’un Lycée de l’Oklahoma une Time Capsule laissée par un étudiant. Il y a là, dans cet objet micologique scellé et celé – comme le chat d’Edgar Poe – dans un mur en 1938, quelque chose de fascinant ! Autre exemple tout aussi captivant : en août 2017, l’habitant d’une maison de Portland, dans l’Oregon, a trouvé, en faisant des travaux, dans le plafond de sa salle de bain une petite mallette laissée par l’ancien propriétaire auquel il avait acheté la maison dix ans plus tôt, qui n’était autre que Chuck Palahniuk, l’auteur de Fight Club et de Survivant ! À l’intérieur de cette boîte, il y avait les plans de la salle de bain rénovée, des photographies du quotidien de Palahniuk dans la maison, des articles de journaux, un exemplaire dédicacé de Fight Club ainsi qu’une lettre. Cette Time Capsule est très émouvante, adossée au passage du temps, elle a fait son œuvre dans l’ombre, tenue secrètement en retrait, hors le monde, en attente de ses destinataires comme les trésors enfouis de l’enfance. Je peux comprendre que cela n’intéresse pas les chercheurs, mais il me paraît tout de même surprenant que cette pratique, très répandue aux États-Unis, n’ait pas suscité davantage d’intérêt dans les milieux intellectuels… Il existe, en effet, un certain nombre de capsules plus « officielles » et surtout plus spectaculaires, qui mériteraient l’attention de nombreuses disciplines universitaires. Deux exemples parmi des dizaines : sur un versant populaire, le Grenier du Siècle, à Nantes, lorsqu’en 1999, les Nantais furent conviés à déposer 10 000 objets dans l’entrepôt de l’ancienne usine LU, scellés jusqu’à leur ouverture le 1° janvier 2100 ; sur un versant plus « élitiste », à Genève, quand en 2014 une capsule temporelle due à des étudiants de la Haute École d’Art et de Design fut exposée à la Maison Tavel, pour ensuite être mise en dépôt aux archives cantonales et ce jusqu’en 2064. Ces Time Capsules collectives sont le fruit d’une réflexion institutionnelle, il est étrange que la recherche ne se soit pas emparée plus tôt de cet objet. Mais il semble que les choses évoluent avec ce beau numéro de la revue Gradhiva. Pour ma part, je l’ai abordé comme un objet social total, traversé par un certain nombre de tensions, c’est pourquoi, j’ai tenté de chercher et de circonscrire quel en était le diagramme institutionnel, politique, esthétique, poétique, anthropologique et même cosmologique.

3 – Les capsules sont à ce jour innombrables, et tu indiques d’ailleurs que des 10.000 déjà recensées aux quatre coins du monde, 9.000 sont à ce jour perdues, détruites ou volées. Remontant à ce qui pourrait être l’origine de ces capsules, du moins à leur « concept », tu évoques ainsi autant L’Épopée de Gilgamesh que la grotte de Chauvet tout en passant par Boston en 1793 où a été conçue la capsule la plus ancienne jamais retrouvée à ce jour aux États-Unis. Cependant, si les capsules apparaissent toujours dans ton essai comme une sorte de mémoire positive du passé de l’humanité, contenant des objets aussi nostalgiques que sacrés à nos yeux (la trompette de Louis Armstrong, un skateboard, une souris de l’Apple Lisa, un Rubik’s Cube, des écrits inédits d’artistes et d’écrivains…), il est un fait que nous enfouissons à notre époque des capsules autrement plus dangereuses pour les générations futures et qui risquent, elles, de ne pas être vraiment appréciées lorsqu’elles seront redécouvertes… Comment les capsules, considérées durant des siècles comme des sortes de « trésors », sont aujourd’hui devenues de simples contenants « disruptifs » ? Y a-t-il là un signe des temps qui montre que, décidément, nous ne sommes plus capables, présentement, que de produire du mortifère, annihilant la mémoire même de notre propre destruction ?

Tu fais clairement allusion à l’enfouissement des déchets nucléaires, qui à Onkalo en Finlande, qui bientôt à Bure dans la Meuse, et que j’évoque à la fin du livre. Quelques lecteurs ont été étonnés que je mette un lien d’équivalence entre cet enfouissement là et les autres… Certes, les projets diffèrent radicalement, dans un cas, cela relève d’une entreprise de sauvetage, à la fois patrimoniale et testimoniale, dans l’autre, d’une volonté de se débarrasser de quelque chose de terriblement toxique ; on caresse toujours l’espoir, quand on enterre une capsule de temps, qu’elle sera mise au jour, alors que si l’on enfouit des déchets radio-actifs, c’est surtout parce que l’on espère qu’ils ne reviendront jamais à la surface de la Terre. Il y a cependant un lien étroit entre les deux gestes. Ils relèvent en effet l’un comme l’autre d’une volonté somme toute dérisoire de se projeter encore sur un dehors, un « dehors claustral », pour reprendre la formule du philosophe Quentin Meillassoux, c’est-à-dire, un dehors inclus dans la corrélation entre le Sujet et l’Objet, entre l’homme et le monde. Les capsules de temps « classiques » comme l’enfouissement de déchets nucléaires, sont des dispositifs conçus pour retarder la fin, se convaincre que la corrélation Sujet/Objet va perdurer et que l’on ne va pas basculer dans le post-humain, le grand dehors inhumain. Ce sont in fine deux gestes intrinsèquement anthropocentrés, qui nous renvoient à notre finitude, et même après la finitude, pour paraphraser le titre de l’essai de Meillassoux. Ils ne cherchent jamais à se situer sur une autre échelle de temps, qui serait cosmique. Maintenant, à notre échelle, bien sûr, il y a une différence de degré entre toutes ces capsules de temps ; je ne parlerai pas, pour évoquer Bure ou Onkalo, de « disruption » – je me méfie de ce terme utilisé à tout va pour désigner n’importe quelle espèce de changement ou de transformation et que la logomachie du marketing a tôt fait de s’approprier -, mais je dirais que cette volonté bureaucratique d’enterrer des déchets jusqu’à l’extinction de leur radioactivité… dans 100 000 ou 200 000 ans, est un parfait symptôme du techno-capitalisme qui nous projette dans un présent perpétuel, et par-là, dés-humanise le temps historique lui-même. Ainsi, c’est ce dernier qui est dérobé aux hommes, les plongeant dans une société statique, intégralement aliénée par ses déchets. A contrario, les capsules de temps « classiques » sont de par leur modestie et leur volonté de laisser une infime trace, des objets bien plus intéressants et émouvants, quand bien même ils renverraient à un geste vaniteux, qui fait d’eux des vanités, au sens pictural du terme.

4 – À tes yeux, le digital, c’est-à-dire les cartes mémoires, sont-ils un nouveau genre de capsules de temps, et leurs contenus dématérialisés de nouveaux « trésors » ? Pourquoi ?

Oui, totalement. Les supports de stockage numérique sur lesquels nous externalisons la mémoire peuvent être considérés comme des capsules de temps dématérialisées et il n’est pas anodin que je leur consacre un chapitre entier. Ce sont des Hypomnématas, terme dont le sens initial circonscrit par Michel Foucault a été légèrement infléchi par Bernard Stiegler. De nombreux projets de stockage de mégadonnées ont vu le jour ces dernières années, le plus impressionnant étant celui que l’on doit à des chercheurs en optoélectronique de l’Université de Southampton, qui ont mis au point un disque dur 5D sous la forme d’un quartz nanostructuré capable de stocker 350 000 milliards d’octets et qui pourrait durer 13,8 milliards d’années. Certains chercheurs soulignent cependant le caractère paradoxal de ces mémoires externes, hypertrophiées, mais précaires. De fait, cette pléthore de données pose à la fois la question de la vulnérabilité des supports, mais aussi de leur lisibilité… Nous ne sommes toujours pas en mesure de décrypter le linéaire A, le système d’écriture de la civilisation minoenne inventé en Crète, il y a presque quatre millénaires, alors que dire de ce qui sera encore lisible ne serait-ce que dans mille ans ? On retrouve encore cette idée que toute capsule de temps est un objet quelque peu vaniteux. Ce fantasme que les machines que nous avons créées peuvent absorber davantage que nous, qu’elles sont susceptibles de nous dépasser, voire de nous supplanter, porte un nom : le « dataïsme », une forme de religion du futur et de la mémoire qui a son prophète en la personne de Yuval Noah Harari. Mais le problème posé par ces hypomnématas se situe à un autre niveau, je crois : à plus ou moins long terme l’hypermnésie risque d’entraîner notre amnésie, sinon de la conditionner. On le voit au quotidien : dès que nous avons un trou de mémoire, Google devient notre meilleur ami. Ainsi, transférer toute la mémoire du monde à des machines ne revient finalement qu’à mettre en exergue notre caducité.

5 – Tu mets en exergue du chapitre « Toute la mémoire du monde » une citation de Jean Baudrillard : « Lévi-Strauss, lui, est immortel. Il attend au fond de son immortalité académique le retour des sociétés sans écriture. Il n’a peut-être plus longtemps à attendre. Car celle qui approche, illettrée et informatisée, sera elle aussi sans écriture. C’est notre future société primitive ». Le Livre, qui est sans doute l’une des capsules de temps les plus belles et les plus puissantes qui existent, te semble donc – de par cette citation – n’avoir plus beaucoup d’avenir ? Dirais-tu que cette capsule-là, en faisant de plus en plus défaut à l’humanité « connectée » qui s’enfonce dans des abîmes toujours plus incommensurables d’inconscience et de stupidité, représente pourtant sa seule mémoire durable, mais que, lorsqu’elle s’en rendra compte, il sera trop tard car elle sera simplement incapable de les déchiffrer, c’est-à-dire tout simplement de les « lire », et que, en ce présage, réside la définitive et véritable extinction de l’humanité ? Tu rappelles le fabuleux roman de Walter Miller Jr, Un cantique pour Leibowitz, qui devance la situation post apocalyptique du nucléaire en montrant des survivants qui s’en prennent à des livres pour les détruire au motif que ces derniers représenteraient les « instruments d’une science qui a détruit l’humanité ». Comment expliquer et faire prendre conscience – aujourd’hui plus que jamais – que ce qui pourrait précisément sauver l’humanité de sa bêtise, de son inconscience, ainsi que de sa disparition certaine si elle continue sur cette voie – se trouve précisément dans ces livres qu’elle s’échine à ignorer ou à détruire systématiquement ?

Je pense, en effet, que nous sommes entrés dans une ère post-littéraire, voire post-alphabétisée… Au demeurant, je n’affirme pas cela en le déplorant, en dénonçant une forme quelconque décadence. C’est un simple constat : que vois-je dans les transports en commun que j’emprunte régulièrement ? Majoritairement, et même de plus en plus massivement, des gens qui ont les yeux rivés sur l’écran de leur smartphone, ou s’ils ont un livre entre les mains, c’est le plus souvent une production formatée de l’industrie culturelle mainstream. Mais il n’y a pas lieu de se lamenter sur cette affaire, et encore moins de regretter la disparition d’un humanisme hypocrite, qui n’a pas empêché les catastrophes que l’on connaît. Si l’on pousse jusque dans ses derniers retranchements la logique de Jean Baudrillard qui, comme Peter Sloterdijk était un nietzschéen conséquent, on voit clairement que l’homme des sociétés libérales avancées est en train de redevenir un homme immédiat, un homme sans Histoire… Mais il ne faudrait pas non plus sous-estimer les phénomènes de réversibilité et « d’ab-réaction », qui peuvent revenir de manière intempestive à tout moment et réveiller cette hébétude ontologique à laquelle nous nous laissons aller. Une preuve éclatante, la multiplication de ces capsules de temps que l’on trouve un peu partout dans ces sociétés : cela montre bien qu’il y a derrière tout cela une certaine inquiétude, une volonté de s’arrimer, in extremis, au temps, ou tout du moins, d’éprouver son écoulement. Certes, le livre, dans sa conception et sa matérialité était une capsule de temps, mais il n’intéresse plus grand monde… Je ne suis pas convaincu, par ailleurs, que le livre pourrait « sauver » quiconque. Si l’on prend par exemple le cas de la littérature, on s’aperçoit qu’elle a perdu depuis longtemps son magistère et cette perte d’autorité symbolique s’est aussi accompagnée de sa dissolution dans tous les autres supports. On l’a très bien vu ces dernières années avec l’envol d’une technologie réticulaire, mondialisée qui a affecté de nombreux domaines et en particulier la sphère de la culture, entraînant l’effacement de toute forme de verticalité, de transcendance. Marshall McLuhan avait déjà anticipé tout cela dès le début des années soixante en prenant acte du passage de la « galaxie Gutenberg » à la « galaxie Marconi »… En 1974, Hans Magnus Enzensberger donna une conférence à la Cooper Union de New York sous le titre provocant de « La littérature comme institution ou l’effet Alka-Seltzer ». Il y explique que le privilège de littérature s’est effrité, qu’elle s’est désagrégée comme un cachet de médicament dans l’eau, mais que, malgré tout, « dissoute, éparse, et finement répartie, elle continue d’exister, ayant gagné en ubiquité ce qu’elle a perdu en concentration ». Des livres, des grandes expériences de pensée depuis l’Antiquité, il ne reste donc que « le dépôt », un « concentré originel », qui a « résisté à la dissolution ». À titre personnel, c’est ce « dépôt » qui m’intéresse, mais cette dissipation du reste fait que je doute que les livres puissent apporter quoi que ce soit à l’humanité… et encore moins à la sauver. C’est le « façonnement industriel des esprits », pour reprendre une formule d’Enzensberger, qui l’a emporté. Finalement, nous sortons progressivement de l’Histoire, mais pas de la manière dont l’ont pensé les penseurs libéraux à la Francis Fukuyama, mais plutôt dans une perspective kojévienne : celle d’une humanité qui n’est plus dans le devenir de ce qu’elle n’est pas, mais dans ce qu’elle est, de manière tout à fait positive, se livrant à une vie nue, sans négation ni tragédie.

6 – En parlant des déchets nucléaires, et en évoquant les projets d’enfouissement de ceux-ci – par exemple le projet CIGEO de l’ANDRA à Bure dans la Meuse – tu estimes ainsi que ce n’est pas tant ces déchets que l’on cherche à enfouir que la « langue » elle-même. À une époque où l’homme ne sait plus lire les grandes œuvres qui ont forgé le monde et qu’il n’est même plus capable d’habiter la Terre en « poète » selon l’invitation de Hölderlin, il y a effectivement de graves questions à se poser. La principale étant : à quoi servent toutes ces capsules temporelles si elles ne peuvent ni sauver la langue du poète, ni l’homme de lui-même ?

À Bure, c’est d’abord et avant tout la langue que l’on enfouit. Ce qui caractérise l’avènement du techno-capitalisme que j’évoquais plus haut, c’est sa prétention à avoir le dernier mot de l’Histoire, de dérouler le spectacle et le règne de son éternel présent. C’est bien donc l’accès à la langue qui est barré, à son travail, à ses figures, à sa profondeur vibrante… Je montre, par exemple, comment les nucléocrates français tentent d’élaborer un langage du futur qui mettrait en garde les hommes afin qu’ils ne s’intéressent pas trop à ces déchets, qu’il ne leur vienne pas l’idée de les déterrer. Or, la langue bureaucratique achoppe là contre sa propre logique, contre justement ce qui la dépasse en tant que phénomène dans le temps et dans l’espace : le décalage entre notre faculté de produire et notre imagination. Qu’en serait-il d’ailleurs d’une langue qui ne laisserait pas le réel prendre le pas sur l’hyperbole ? Je n’en sais absolument rien. Et ce ne sont pas les métaphores domestiques heideggeriennes inspirées de Hölderlin qui y pourront quelque chose… Alors, en effet : à quoi bon une capsule de temps, si elle se révèle incapable de sauver la langue elle-même ? Je serais tenté de dire qu’avec elle quelque chose se dissémine, se projette, tel un miroir captant le souffle du présent, ses désirs et ses remords. Objet flottant, poétique, exubérant, ne se situant pas dans l’Histoire comme un point sur une ligne, l’excédant de manière discontinue, débordant le temps homogène et ce de façon presque anachronique, elle ouvre une porte étroite où chaque instant du présent est associé au passé, pour paraphraser Walter Benjamin. Elle revient, tel un fantôme, comme simple survivance, objet-monade saturé par le futur, promesse minuscule certes, mais grosse de ce futur. J’en reviens ainsi à ce que je disais au début de cet entretien : elle nous emmène dans une archéologie du futur, et nous oblige ainsi à refaire la langue.

Entretien © Xavier Boissel & D-Fiction – Illustrations © DR

(Paris, février 2019)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.