Il faut penser la vie comme trace avant de déterminer l’être comme présence. (Jacques Derrida)

Six ans après Ombre à n dimensions, Stéphane Sangral publie Infiniment au bord avec le même sous-titre noté entre parenthèses : (Soixante-dix variations autour du Je). Mais loin de s’inscrire en doublure ou en répétition de ses premières variations, le poète offre un motif de la boucle – son motif fétiche – réinventé. Il semble même qu’il y ait une progression du premier au deuxième livre. Là où le Je n’était qu’une ombre qui se démultipliait et s’enroulait sur elle-même, ici, il est « infiniment au bord ». Quelque chose semble naître qui va bientôt entrer dans la lumière mais ce positionnement à la fois « à l’infini » (le Je est au bord à l’infini sans jamais bouger de sa position de presque quelqu’un, presque quelque part, car cet infini n’est pas prometteur, il ment) et « sur le point » (le Je est prêt à entrer, dans la lumière par exemple, il n’arrête pas de faire le mouvement vers le bord) célèbre une puissance disruptive, aussi bien se produisant avec soudaineté et s’accompagnant d’une étincelle que tendant à la rupture et à la dissémination. La structure même du livre reprend ce système sous la forme d’une réduplication du titre, par tranches, comme s’il s’agissait de prendre conscience de quelque chose, et à l’infini : « In- », « fi- », « ni- », « ment », « au », « bord », « [… […] …] ». Le schéma à l’infini ferait presque penser à une asymptote s’il ne s’inscrivait encore une fois dans le motif de la boucle. Pour cela, le poète n’hésite pas, comme il l’annonce en quatrième de couverture, à hypostasier ou à travestir ce Je protéiforme. Dans sa dislocation, le Je est une « gerbe d’asymptotes » qui pourrait figurer « l’extrême du visage »[1].

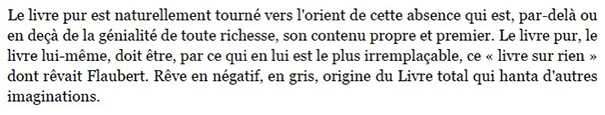

En effet, depuis cet « infiniment au bord » – qui ouvre le livre en indiquant un positionnement d’équilibre instable avant d’entrer dans une forme de déconstruction qui est sa structuration même, donc dans une assise du Je non encore ou jamais établie – au « faux mouvement » de la fin qui fait choir le Je manquant entre crochets en petit « je » de note de bas de page – « “Et […] ne suis que le mouvement arraché à ce livre, / et/ ce n’était qu’un faux mouvement”… » – et qui est un véritable faux mouvement puisqu’il fait en sorte que le Je échappe à la fixité et à la rigidité cadavérique du mot tout en affirmant que cette mortification est fausse comme on se défausse, il semble que le Je n’ait pas trouvé à se stabiliser et la quête continue. C’est ce que voudraient indiquer vraisemblablement les points de suspensions entre guillemets, mis en scène à la toute fin du livre. De fait, Je est dans le mouvement et ce mouvement est son Je vivant qui l’établit en tant que tel. Ce mouvement est celui, tout derridien, de la déconstruction, de la dislocation ou de la dissémination permanente qui est inscrite dans le mouvement même du texte qui est événement. Toutefois, si le poète affirme que cette chute du Je est un faux mouvement, c’est peut-être en vertu de sa fausse disparition. Or, selon Jacques Derrida, « Seule l’absence pure – non pas l’absence de ceci ou de cela – mais l’absence de tout où s’annonce toute présence – peut inspirer, autrement dit travailler, puis faire travailler. »[2] Et – ce qui ne manquera pas d’éclairer un peu la phrase énigmatique qui court de livre en livre chez Stéphane Sangral : « Sous la forme l’absence s’enfle et vient le soir et l’azur épuisé jusqu’au bout du miroir… » – Derrida de poursuivre[3] :

Ce que dirait alors le poète en forme d’appel à la fin, ce serait un constat comme une sorte d’invocation négative. Il faudrait, encore, dans le prochain livre, essayer de faire disparaître le Je. Car le livre Infiniment au bord a beau glisser, tenter de cacher son Je, le faire enfler dans l’espoir de le faire éclater, le saigner, le percer de toutes parts, rien n’y fait, il est là, Je suis là, semble dire le poète, sous « l’azur épuisé jusqu’au bout du miroir… ».

Le poème liminaire présente un « Je béant » qui a du mal à se rassembler pour former une unité. Il fore plus qu’il ne forme, le -m du mot « forme » (sorte de pont à double arche) manquant son but et n’arrivant pas à relier quoi que ce soit. En effet, le Je, confondant l’être et le néant en raison de reflets qui les teintent faussement l’un l’autre, éprouve la « … difficulté d’être UN être… ». Nous le voyons, dès le début de ce livre, tout se mêle inextricablement et la difficulté est tout aussi bien de parvenir à se rassembler pour former une unité (l’identité semble exploser d’elle-même, ce que dirait paradoxalement ce « UN » capital, ce « UN » d’une tête rongée par la boucle qui perturbe sans cesse son unité de tête) que « d’être UN être », c’est-à-dire non pas un de ces « je » (petits « je » ou « je » moutons du cheptel) mais un Je qui les dépasserait tous dans leur condition de « je » et qui trouverait, dans le mouvement même, un sens à la loi purement biologique d’être (non pas encore exister). Peut-être cette condition du Je insaisissable donne-t-elle une qualité rare, la liberté, sorte de nouvelle catégorie : le non-être pour personne. Seule voie pour cela : écrire, n’être que mouvement, que différance.

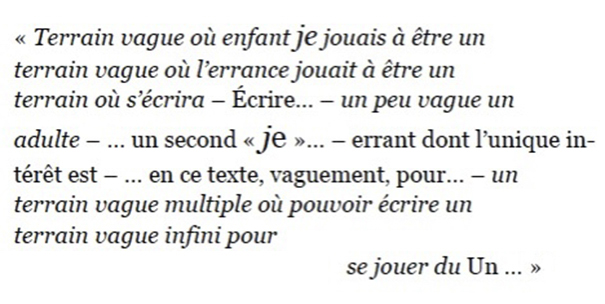

Comme Baudelaire, le poète fait remonter le Je à l’enfance et, de fait, inscrit le poème dans un prolongement du jeu enfantin. Pour l’auteur du Peintre de la vie moderne, « le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté, l’enfance douée maintenant, pour s’exprimer, d’organes virils et de l’esprit analytique qui lui permet d’ordonner la somme de matériaux involontairement amassée »[4]. Mais là où Charles Baudelaire voit une « congestion », soit « une pensée sublime » accompagnée d’une « secousse nerveuse » qui lui permet de « plonger dans l’inconnu pour trouver du nouveau », là où « tirer l’éternel du transitoire »[5] tend à fixer son Je, Stéphane Sangral ne voit qu’une errance du Je qui, même s’il enfle un peu de l’enfance à l’âge adulte, ne le fait qu’en volume cellulaire, dans une forme d’amalgame assez vague où règne le transitoire éternel. Et si cette autre expression de Charles Baudelaire, qui ouvre Mon cœur mis à nu, « De la vaporisation et de la centralisation du moi. Tout est là. » semble mieux correspondre au Je de Stéphane Sangral, il n’en est rien. Le Je de Stéphane Sangral fuit (au double sens de « s’enfuit » et « il y a une fuite ») son centre[6] :

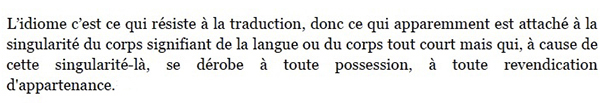

Nous comprenons bien, dans les quatre premiers vers, ce que nous avons dit de l’enfance et de l’âge adulte, et enfance résonne avec errance où le jeu du Je ou le Je du jeu finissent par avoir du jeu. Le sujet est diffracté. Mais pour autant son identité l’est-elle ? En effet, nous pourrions nous demander si le poète ne monumentalise pas son Je à force de célébrer sa disparition ou son éparpillement car le livre rassemble de façon pérenne tous ces « je » en perdition. Certes, « on n’est pas seul dans sa peau »[7] comme l’écrit Henri Michaux, mais est-ce valable de la sorte pour Stéphane Sangral qui insuffle une nouvelle dynamique au jeu du Je dans le mouvement même de l’écriture et selon le système endémique de la boucle ou de la répétition ? Or, Jacques Derrida, dont Stéphane Sangral connaît bien la pensée, note dans L’écriture et la différence que « La répétition n’ajoute aucune quantité de force présente, aucune intensité, elle réédite la même impression : elle a pourtant pouvoir de frayage. »[8] Cette répétition n’est donc peut-être pas si éloignée de la « différence » de Jacques Derrida, et de ce que celui-ci appelle « idiome pur » car « l’idiome pur n’est pas un langage, il ne le devient qu’en se répétant »[9]. Et c’est peut-être dans cette répétition[10], qui n’est à chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre, prenant ainsi un tour salvateur pour le lecteur, qu’il est possible d’entendre le poète car[11] :

À peine avançons-nous dans notre lecture que nous entrons à nouveau en contact avec la pensée derridienne de la vacance du Je comme quête du rien à défaut de sa disparition totale. Toutefois, « le rien n’est pas un objet », il serait « plutôt la façon dont ce rien lui-même se détermine en se perdant. C’est le passage à la détermination de l’œuvre comme travestissement de l’origine »[12].

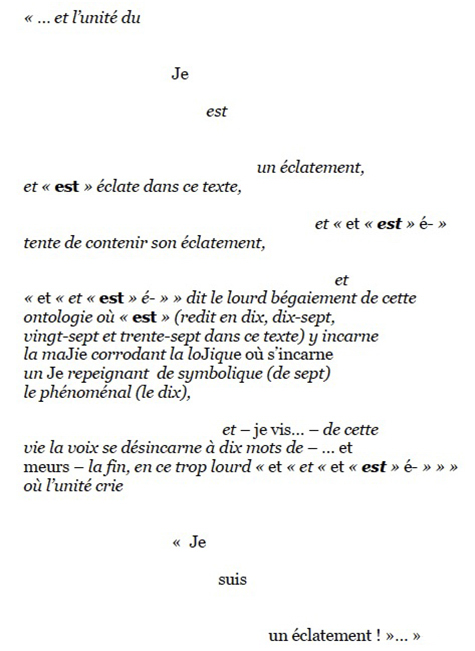

Mais peut-on vraiment dire que le Je se dérobe sous ce travestissement ? A priori, il en irait autrement. Le Je chercherait sans cesse la place manquante à son Je et c’est dans ce mouvement de déplacement, parole déplacée dans l’espace et parole déplacée comme hors de toute logique, que s’instaurerait la magie du poème du Je comme obnubilation. Ainsi semble le dire en partie le texte suivant sur lequel nous nous arrêtons pour plusieurs raisons[13] :

Il semble que se conjuguent ici une expérience du présent de l’être et de l’étant et une théâtralisation du Je sur la scène d’un dialogue philosophique remettant en jeu l’essence même (être et étant) du Je. Il faut également compter avec une certaine matérialité de l’écriture en ce sens que le Je se corporifie dans le mot, prend corps ou s’incarne dans le corps du mot et dans le corps du texte – ne serait-ce que dans ce mouvement de déplacement de « est » dans le texte dont le poète s’amuse à repérer la position comme pour s’en assurer et se rassurer ou dans les mots « maJie » et « loJique » où il se dissimule – pour y prendre visage. Mais ce visage ne signifie pas pour autant[14] :

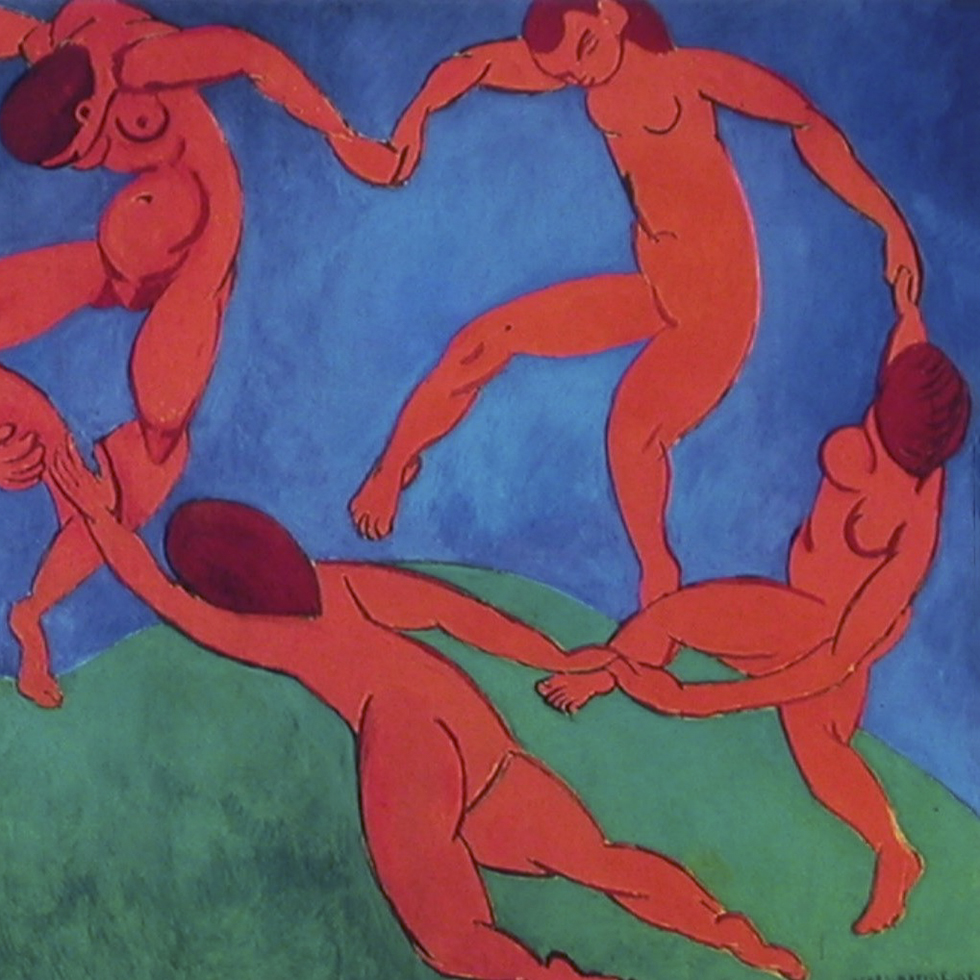

Peut-être est-ce en retournant à l’origine du langage, en retournant au son et à son bégaiement que le Je parvient à s’inscrire dans un mouvement originel, dans la différance. Le personnage-Je placé sur la scène philosophique du poème excède le poète-Je qui, lui-même, dans son poème, excède le philosophe-Je, et ainsi de suite par retour au personnage-Je. Ce phénomène de boucle comme hiatus se retrouve dans le son même du langage c’est-à-dire dans son bégaiement permanent comme charge chromatique. Il se retrouve aussi dans l’auto-référencement du Je qui crée ainsi son propre Je princeps, sa forme propre comme auto-engendrement – « un Je repeignant de symbolique (de sept) le phénoménal (le dix) ». Ainsi le Je de ce nouveau livre, créant son référent unique dans l’absence de référent mouvementé prendrait en épaisseur… textuelle en se matérialisant par exemple dans la grosseur de caractère ou en s’écoulant rouge, preuve à l’appui, puisque la couleur de l’écriture devient rouge, dans un autre poème quelques pages plus loin – est-ce un sang christique qui s’écoule ainsi ? –, là où d’autres, communément, ne font que dire qu’ils saignent dans leur poème. Cette ontologie du vacillement-jaillissement, de l’hésitation sûre, de la chute vers le haut, de la saturation insaturable, d’un chromatisme comme une aberration chromatique, selon le schéma de la boucle aurait de quoi emmener le lecteur dans un tourbillon si ce livre n’arrivait à la suite d’autres, poèmes ou réflexion philosophique, qui puisent en partie chez Jacques Derrida et qu’il nous faut lire et relire encore.

Mais il n’y aurait pas que Jacques Derrida convoqué dans le poème de Stéphane Sangral. Un intertexte aux accents rimbaldiens pourrait se lire dans l’expression de l’impossibilité du Je de se dire complètement : « Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges. »[15], écrit Rimbaud. Or, n’est-ce pas ce que tente de faire Stéphane Sangral, dire l’impossibilité à exprimer et celle à fixer des vertiges[16] ? Impossibilités qui se démultiplient à tenter de rassembler son Je social pour une auto-multiplication à l’infini du Je intime vécue comme un enfermement. C’est là, de cette entaille du Je qui se démultiplie que le poète convoque une première occurrence du sang qui échappe ou s’écoule – il joue alors sur la capacité du langage à puiser dans les ressources de la paronomase et la dissémination : « je m’y / sang perdu »[17], note-t-il. Ce motif du sang, exprimé une seconde fois dans un autre poème d’Infiniment au bord, au centre exact du livre, se présente selon un écoulement qui vient du milieu du dernier vers. Le texte est noté par saccades, par flèches, à l’encre rouge – à moins qu’il ne soit la représentation des éclairs comme la toute puissance du Je à engendrer le poème –, et se conclut ainsi : « n’/être/que/travail »[18]. Ce motif du sang se retrouve également chez Jacques Derrida dans sa « Circonfession » où il affirme « se fouill[er] jusqu’au sang ».

Ce sang qui s’écoule, c’est aussi du langage qui s’échappe de la blessure du Je né d’être blessé. Droit comme un i, ce Je, qui ne peut se résoudre qu’à être (« Je à suis »[19]), poursuit son avancée et quand il choit, sa façon d’être prend une tout autre dimension : « Je su[]s »[20], note le poète. L’image christique fait retour. Le Je ressuscite d’ailleurs sans cesse dans le livre depuis un « … Je est / mort » crié haut et fort (la police de caractère est bien plus grosse et en gras) jusqu’au « texte-tombeau » qu’est le livre, le tombeau devant se concevoir à la fois comme lieu funéraire et poème écrit à la mémoire du Je.

Dans le même poème que celui qui convoque un « sang perdu » – mais bien différemment des romantiques – le thème de la ruine apparaît : « … suis ruiné… »[21], note le poète. Le sens de cet accompli du passé hésite entre laisser tomber ou faire tomber son Je. Quoi qu’il en soit, le Je n’atteint pas sa propre disparition, il est altéré et perdu.

Il faudrait revenir sur cette idée derridienne de la ruine comme cendre, dissémination et impossibilité d’appropriation, trace, donc écriture, et la lier à la différance. Le Je du poète devient alors un Je spectral, apparition fantastique entre lumière et fantôme, entre physique et métaphysique. La spectralité comme mode de présence du Je. L’a-spectralité comme son mode d’apparition (car il y a impossibilité du rassemblement de l’être Je). L’écriture a-spectrale comme la somme d’apparition-disparition du Je comme le mouvement même de son in-existence. Je ne pourrait être qu’en poème, il ne pourrait être que dans la trace dynamique de l’écriture qui se jette « en avant » à la manière de celle de Rimbaud. Je deviendrait l’empreinte mnésique-amnésique de l’histoire d’un sujet – au double sens d’individu et de grammaticalité – et ne pourrait s’inscrire que dans le présent, seul temps de l’altération permanente. « Être ruiné » serait la condition d’apparition du Je qui ne pourrait s’inscrire dans l’espace de la page que dans la dissémination, seule possibilité d’être. Quant à la ruine, elle serait la structure invisible de l’œuvre et apparaîtrait le mieux là où disparaît l’écriture, par exemple dans les blancs du texte, les points de suspension ou la couleur rouge.

De dissémination en réduplication à l’infini, et à défaut d’être Dieu, ce Je de l’autoréférence et de la boucle fermée, « serrée au point de n’être qu’un point mathématique, un concept, un non-être »[22], devient un mouvement empêché de sa complétude.

Ce Je est aussi « un sujet vide d’identité, un sujet qui s’identifie à l’autre, précisément pour trouver son être, là où il a affaire au manque à être », il est « transindividuel car c’est un sujet parlé par l’Autre »[23]. Mais ce Je chez Stéphane Sangral appartient à une forme de communauté de tous les Je qui se reconnaissent poète. Autrement dit, le Je de Stéphane Sangral est habité par d’autres Je poétiques. Il s’ouvre ainsi à la parole de l’autre et s’il n’est que structure, il est malgré lui une structure pensante, la structure d’une multiplicité de paroles qui, elles, pensent. Ne voit-on pas apparaître d’ailleurs dans son poème un Il comme une forme de sourdine d’un discours repris ensuite par le Je. Cet étagement de la parole met en évidence une porosité du Je, ou plutôt une porosité du Je pensant par l’Autre. Je s’offre comme structure et ses variations de modalités d’inscription dans le discours en font autre chose qu’une Je vide, disons un Je appelant ou « désintriquant »[24]. D’où la fascination qu’exerce ce Je sur le lecteur. S’il n’est pas identitaire, ou vide d’identité par manque d’être, il est identifiant, appelant à se reconnaître vivant dans le langage du poème ou de la « peauème ». Et c’est dans cette béance du Je que se monumentalise une œuvre.

Le poème de Stéphane Sangral pourrait être considéré comme l’avènement du désir dans une dés-identification du Je, qui réunit aussi bien un ensemble de signifiants de l’Autre que sa propre part pulsionnelle. Le poème serait peut-être alors le poème de la jouissance du langage en Je. Infiniment au bord est en ce sens, et peut-être de façon paradoxale puisque s’y trouve un Je qui s’automutile parfois en usant du restrictif « ne…. que » ou qui fustige son Je, un livre d’espérance. Si le Je de ce livre, qui n’est que mouvement, est un faux mouvement, c’est en vertu de l’impossibilité d’atteindre à sa vérité. Je finit par tomber en note de bas de page, mais n’est-ce pas ainsi que l’on indique un lieu de frayage ? Et tout […][25]-commence.

Texte © Régis Lefort – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, Paris, Le Seuil, 1979, Points, p. 70.

[2] Ibidem, p 17.

[3] Idem.

[4] Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, dans Écrits sur l’art, Paris, Librairie générale française, 1999, Le Livre de Poche classique, p. 512.

[5] Charles Baudelaire, « La Modernité » in Écrits sur l’art, ibidem, p. 517.

[6] Stéphane Sangral, Infiniment au bord (Soixante-dix variations autour du Je), Paris, Galilée, 2020, p. 27.

[7] Henri Michaux, Qui je fus, Paris, Gallimard, 2000, Poésie, p. 181.

[8] Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, op. cit., p. 300.

[9] Ibidem, p. 316. Or, le texte de Stéphane Sangral entre dans cette répétition dans la dernière partie intitulée « Bord ». Le texte de chaque page est répété du même entendu d’abord en sourdine, et écrit en caractères plus petits, souvent sur le haut de la page.

[10] Peut-être est-il possible d’envisager ce mot « répétition » dans le sens de la répétition théâtrale, c’est-à-dire un peu de la même façon que le mot « préface » dans le titre du live précédent Préface à ce livre.

[11] Jacques Derrida, « Entretien avec Évelyne Grossman », Europe, n° 861-862, 2001, p. 86.

[12] Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, op. cit., p. 17.

[13] Stéphane Sangral, Infiniment au bord, op. cit., p. 31.

[14] Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, op. cit., p. 149.

[15] Arthur Rimbaud, « Alchimie du verbe » in Une Saison en enfer, Paris, Gallimard, 1999, Bibliothèque de la Pléiade, p. 106.

[16] Cf. Stéphane Sangral, Infiniment au bord, op. cit. : « Je / glisse vertigineux vertiginant v e r t i j e » (p. 33).

[17] Ibidem, p. 32.

[18] Stéphane Sangral, Infiniment au bord, op. cit., p. 62.

[19] Ibidem, p. 39.

[20] Ibidem, p. 80.

[21] Ibidem, p. 32.

[22] Ibidem, p. 97.

[23] Clotilde Leguil, « Le Sujet lacanien, un “Je” sans identité », art. cit.

[24] Stéphane Sangral, Infiniment au bord, op. cit., p. 109.

[25] Re-commence.