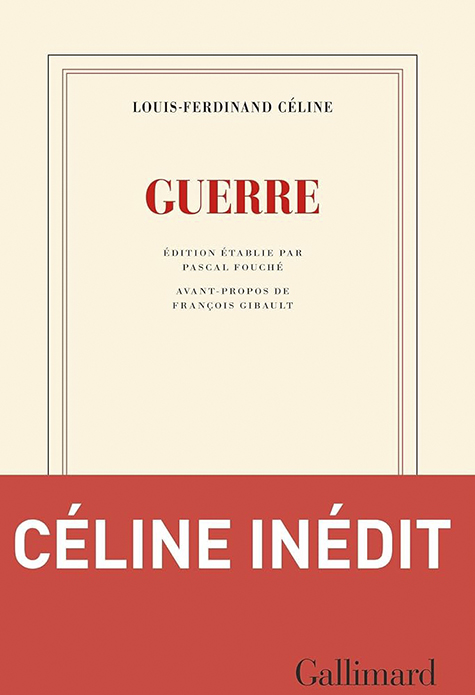

J’emprunte ce titre à de nombreuses rédactions, tant il sonne juste. En effet, tout lecteur authentique de cet inédit de Céline ne peut que remarquer ceci : Guerre s’insère exactement entre Le Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, stylistiquement parlant. Le style en dentelle rail-profilé-trois-points, qui commence justement avec Mort à crédit, n’est pas encore là ; mais l’écriture encore trop classique du Voyage n’est plus là non plus, l’auteur ayant publiquement déclaré qu’il y avait fait encore trop de concessions au bien-écrire français dans son célèbre style-faussement-parlé.

De trop nombreux papiers se sont plaint de ce qu’il n’y avait (peut-être) pas dans ce nouveau roman : pas de relecture des épreuves, et donc pas de retravail du texte. C’est en effet plus que probable ; contentons-nous alors de décrire ce qu’il y a dans le texte publié, sans faire de plan sur la comète, et sans faire œuvre révisionniste (sur, par exemple, les relations hommes-femmes plus d’un siècle après les événements relatés ; ou en commentant le tout à partir d’une idéologie née de la lecture des pamphlets, alors que ce texte a été rédigé plusieurs années avant iceux).

Et si ce « brouillon » de premier jet avait permis, après tout, une écriture plus séminale? Yves Pagès, dans une émission de France Culture consacrée à cet inédit, prétend que plusieurs scènes sexuelles de Mort à crédit auraient été coupées par les éditeurs à l’époque. Rien de tel ici ; et c’est heureux ! Écoutez avec moi :

J’ai laissé tomber Cascade pour me rapprocher encore et la peloter un coup. […] Quand même je bandais, c’était le principal. Derrière mes morceaux saignants, j’imaginais son cul bien tendu d’espérance. Je revoyais la vie. Bonne Angèle.

Certains crient à la misogynie ? Qu’à cela ne tienne, on a encore « pire » en réserve :

Elle me sentait tout turgescent. […] C’était un sillon gracieux ses fesses qu’elles dessinaient au milieu de cent mille kilos puants de fatigue vautrés là dans vingt mille hommes, altérés à mort.

Comment ? « On » n’aime pas cette puanteur trop incarnée ? « On » préfère les frappes chirurgicales de la Première Guerre du Golfe vue à la télé (sur CNN alors), depuis son confortable canapé ? Chacun mes goûts… La guerre, c’est certain, c’est très sale ; et il faut savoir la décrire. Au cinéma, Samuel Fuller, grand connaisseur en la matière (il a couvert la libération des camps de la mort pour l’armée US), disait qu’il eût fallu tirer au hasard sur la foule des spectateurs pour qu’ils comprissent un tant soit peu « la chose » ; en littérature, avec Céline, pas besoin d’un telle béquille artificielle, d’un tel artefact : pendant un bombardement, on s’enterre dans les caves, et il y a tout un jeu haut-bas, comme dans Metropolis de Fritz Lang (et aussi comme dans Normance, pendant les bombardements de la Butte Montmartre, plus tard dans l’œuvre célinienne) ; et puis :

Un canon de 75 est monté, tellement il avait peur, chez le notaire avec ses chevaux au premier étage. Voilà. C’est vous dire que ça bardait.

Je crois qu’on a entendu l’avertissement fait au lecteur… Le bas, pour Céline, c’est le lazaret de l’hôpital où l’on entasse les blessés très graves promis à la mort, l’enfer sur Terre ! Quand le haut, c’est une promesse de fuite d’icelui :

Enfin un tout petit jour s’est avancé au-dessus du toit d’en face… celui qu’avait plein de dentelles de zinc.

Ouf ! On peut respirer… déserter en pensée peut-être ?…

Charles Péguy écrivait : « Il faut toujours dire ce que l’on voit ; surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit ». Après lui, allons-y donc voir :

Kersuzon, c’est vrai, il avait plus de bras du tout, mais de grandes oreilles pour écouter bien.

Et puis :

Le gars Le Cam on voyait à travers sa tête le jour, par les yeux comme dans une lunette. Ça c’est drôle.

Et aussi, encore plus tragique si c’est possible :

Il avait les boyaux qui lui glissaient par le fondement tout loin dans la campagne.

On peut alors comprendre pourquoi Céline est devenu furieusement pacifiste durant l’Entre-deux-guerres, et pourquoi il vitupéra tant contre ceux qui poussaient à la guerre ; mais ceci est une autre histoire… Pour l’instant, contentons-nous de géométrie euclidienne appliquée dans l’espace :

Tout ça montait vers la guerre. Moi j’en revenais. C’était plutôt un petit wagon le nôtre, mais y avait bien quinze morts dedans quand j’y pense. Peut-être qu’on entendait encore un canon tout à fait loin. Les autres wagons ça devait être pareil. Tchoutt ! Tchout ! C’était une petite locomotive qui avait bien du mal à traîner tout ça. Nous on allait vers l’arrière.

Vous entendez, mon cher lecteur, ce chassé-croisé ? Ce mouvement de ballet, féerie pour tout de suite ? Et c’est alors, sans crier gare (attention : poème ! avertit l’écrivain « poétique » post-moderne), arrive la grande poésie :

Dans les sillons par-ci par-là un paysan soulevait le paysage avec son cul.

Explication ? « Ça fouillait la betterave… ». Et aussi :

Et puis le train s’est traîné encore tout au bord de la campagne, une prairie toute couverte de buée si épaisse que je me suis dit : Ferdinand tu vas marcher là-dessus comme chez toi. / Et j’ai marché dessus. Je suis parti de plain-pied dans cet édredon, c’est le cas de le dire. Je m’en mettais partout du nuage.

Cette dernière phrase est pure poésie-en-prose, « Révolution française », selon Claude Minière, (cf. son texte sous ce titre dans Les Cahiers de Tinbad, n° 14). Et aussi, quand la peinture s’invite dans l’écriture :

Gargader il saignait en plein dans le milieu du front. Ça rougissait tout le brouillard en dessous de lui.

Fondu au rouge, comme dans Cris et Chuchotements d’Ingmar Bergman. Et puis un autre rouge apparaît, légèrement différent :

Dans le jour le ciel devenait si brûlant qu’on en avait encore plein les yeux du rouge en refermant les paupières.

Comme a dit un jour Sollers (dans l’émission La Grande Librairie, spéciale Céline) : « Céline ? La mort ! la mort ! la mort… ». Ainsi que dit le professeur Raoult, la quasi-totalité des activités humaines a basculé dans un monde virtuel où plus aucun fait réel ne semble compter – un monde de jeu vidéo ; ainsi la critique littéraire, qui prend ses désirs de revanche, véritable ressentiment contre le temps et son il était, pour une réalité : le pamphlétaire aura été déjà contenu dans le « jeune » romancier, etc. C’est ainsi qu’on a été jusqu’à lire que Céline, « raciste » depuis toujours, n’aurait pas donné de nom à des soldats algériens de l’infanterie coloniale, alors appelé zouaves, parce que étrangers (entendez : arabes)… Pourtant, un tel soldat, s’il apparaît page 128 effectivement sans patronyme (« Il est aux chiots […] qu’a répondu l’artilleur »), fait retour à la page suivante sous le nom, si « rigolo » comme il est souvent de rigueur chez notre Rabelais du 20e siècle, de Abloucoum (« Abloucoum le goumier aux furoncles, etc. », soit le soldat autochtone, soit un zouave dans le langage de l’époque). Chez Céline, comme dans la Bible, tout un chacun a un nom. Il est très possible qu’au détour d’une autre page Céline ait oublié de nommer un autre zouave (je n’ai pas cherché cette petite bête) ; gageons qu’à la relecture sur épreuves, il aurait corrigé cet oubli, tant c’est inhabituel chez lui, et contrairement à un Camus (mais celui-là semble être une icône inattaquable parce que si respectable…) dans, par exemple, L’Étranger (cf. le texte « Le Couteau et le revolver » d’Olivier Rachet dans Les Cahiers de Tinbad, n° 9).

Ce qui traverse véritablement ce roman de Céline, c’est sa blessure à la tête, qu’il utilisera ensuite toute sa vie comme un leitmotiv littéraire. Ici, dans Guerre, nous sommes au cœur même de ce sujet. Ça a commencé comme ça :

Toute l’oreille gauche était collée par terre avec du sang, la bouche aussi.

Et puis, ça s’est poursuivi ainsi :

Je commençais à mettre un peu d’ordre dans mes bourdonnements, les trombones d’un côté, les orgues seulement quand je fermais les yeux, le tambour à chaque coup du cœur. Si j’avais pas eu tant de vertiges et de nausées j’aurais pris l’habitude, mais cependant la nuit c’est pour s’endormir que c’est dur.

Pour Céline, le passé se maquille quand il revient, tout déformé ; c’est pour cela qu’il s’est fait chroniqueur (et non plus écrivain) : pour rien oublier ! Surtout sa torture physique due à sa blessure de guerre :

Même mes bruits de torture ils devenaient excitants. Jamais j’avais rien entendu d’aussi particulièrement magnifique que la sirène du navire à travers de mon chahut.

Le départ pour Londres, sujet du prochain inédit, est maintenant possible, et si proche (c’est comme si l’on y était : l’œil écoute !) :

Il était là à quai pour moi le navire. Il soufflait le monstre.

C’est alors que Guerre peut s’achever dans un grand élan cosmique et géométrique à la fois, comme le dernier plan, si sublime, de La Captive, film de Chantal Akerman :

Les deux jetées sont devenues toutes minuscules au-dessus des mousses cavaleuses, pincées contre leur petit phare. La ville s’est ratatinée derrière. Elle a fondu dans la mer aussi. Et tout a basculé dans le décor des nuages et l’énorme épaule du large. C’était fini cette saloperie…

(Y avait pas la guerre à Londres…). Et enfin :

La côte c’était fini d’abord, un petit liseré peut-être, très fin, tout près au bout du vent. À gauche du ponton là-bas, c’était encore les Flandres, on les voyait plus.

Tout est dentelle. Fondu au noir. Le reste est silence…

Texte © Guillaume Basquin – Illustrations © DR

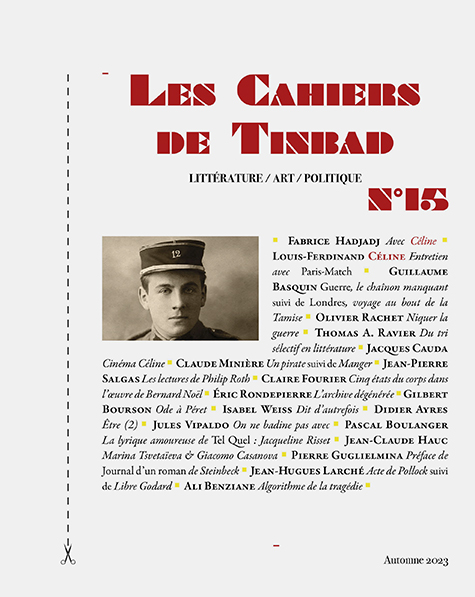

Cet article est l’édito de la revue Les Cahiers de Tinbad, n° 15 (Hiver 2023).

Pour s’abonner à la revue, c’est ici.

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.