Les éditions du Nouvel Attila publient dans son intégralité, et pour la première fois en France, le roman mythique de Stefano D’Arrigo, Horcynus Orca, à travers une traduction exceptionnelle de Monique Baccelli et d’Antonio Werli, le créateur de la mirifique défunte « revue d’invention et d’observation » : Cyclocosmia. Jusqu’à présent, le roman gargantuesque de D’Arrigo n’avait été publié que dans son propre pays – l’Italie – et traduit en Allemagne (2015) tandis qu’il le sera un jour peut-être en anglais. En français, il n’était possible d’accéder qu’à de courts extraits dans des périodiques (Les Lettres françaises et Caravane), sur un site web (Amboilati), sinon dans une anthologie de textes de Primo Levi, contemporain de D’Arrigo.

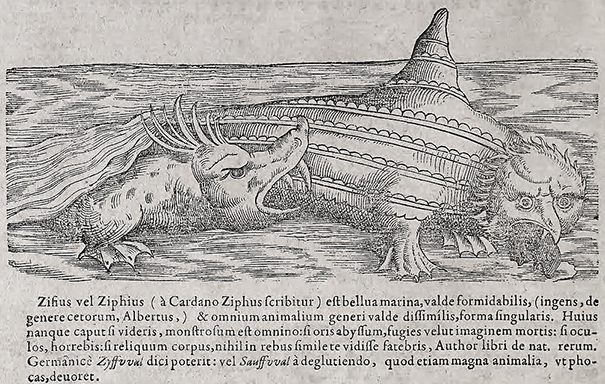

Précisons d’emblée que l’écriture comme la réécriture de Horcynus Orca ont duré un quart de siècle, l’auteur revenant sans cesse à son œuvre, ou plutôt, s’y enfonçant toujours plus, la développant au point que l’éditeur auquel il avait promis le manuscrit sous 15 jours doit encore attendre 15 ans pour l’éditer… en 1975. On peut dire que durant ces années, l’œuvre enfle autant que sa légende. Celle-ci est d’ailleurs si forte que l’auteur reçoit derechef en 1959 le prestigieux prix Del Duca, avant même donc de l’avoir achevée et qu’elle ne soit publiée. En effet, celle-ci restera longtemps suspendue à des cordes à linge dans son salon sous forme de feuillets volants auxquels s’ajoutaient sans cesse de nouveaux feuillets venant amender les précédents, les refondre, et en transformer ainsi le style et le ton de la prose du manuscrit d’origine, prose océanique de laquelle surgit, au fil des années, une langue toujours plus allégorique, mordante et épique à souhait, dans le plus pur esprit d’un Quichotte enragé qui aurait remplacé les chevaliers par les pêcheurs, les moulins par les monstremarins, et aurait ainsi fait un bond quantique du roman de chevalerie au roman ultramarine, faisant de son auteur, toutefois, non pas un écrivain postmoderniste comme il a pu être dit ici ou là, mais bien précisément ultra-moderniste, tel que l’aurait relevé Federico de Onís qui, en son temps, avait su opérer la différence fondamentale entre ces deux courants.

Toutefois, certains (Milano, Citati, Vittorini et même Calvino) estiment que cette œuvre est tout de même gâchée pour plusieurs raisons, dont la première serait sa prétendue « illisibilité » du fait que D’Arrigo a échafaudé plus qu’un roman donc, mais une langue à part entière, une nouvelle langue au torrent infini, et qui s’impose par son titre même comportant une lettre inexistante dans l’alphabet italien : le « y ». Cette nouvelle langue est d’autant plus incroyable que, au fil de la lecture, on saisit qu’elle est produite – et s’autogénère aussi – par le récit qu’elle relate, lui-même découlant du jargon des pêcheurs de Messine, de l’italien de Mezzogiorno, des sicilianismes italianisés et d’un tas de néologismes tout droit sortis du don mystico-linguistique exponentiel de D’Arrigo, que n’importe quel logiciel de dialogue aux bits lexicaux aigres et normés ne pourra jamais produire, ni goûter.

Bref, Horcynus Orca appartient donc autant à la magie de la langue humaine qu’à la puissance de l’imagination humaniste, au même titre que de grandes œuvres de la littérature classique (Homère, Dante, L’Arioste, Coleridge, etc.), mais aussi de la littérature moderne, voire contemporaine : Moby Dick de Melville (1851), Nostromo de Conrad (1904), Ulysse de Joyce (1922), Cthulhu de Lovecraft (à partir de 1926), Les Vagues de Woolf (1936), mais encore, Terremer d’Ursula Le Guin (à partir de 1964) dont le titre lui-même est utilisé comme terme par D’Arrigo dès le début de Horcynus Orca (« […] la terremer n’était sur des milles et des milles, que plage et plage, côtes de sables doux et de sables durs, creusées de temps à autre par les lits desséchés et pierreux des torrents qui brillaient au loin »). Et évidemment, bien évidemment : Ultramarine, le roman de jeunesse de Malcolm Lowry (1933) qui expose les tourments d’un jeune homme s’engageant sur un cargo, en proie au conflit et aux ambiguïtés de l’ordre et du chaos du monde et dont l’océan lui révèle que « tout est rencontre, signe, et tout est signe de tout ».

Horcynus Orca apparaît donc rien moins qu’une véritable « œuvre d’art », puisqu’il s’inscrit en littérature, à partir de la littérature, et pour faire littérature. En ce sens, et à la manière de son aîné Carlo Emilio Gadda comme de son cadet Adriano Spatola, on peut dire que Stefano D’Arrigo a joué un rôle primordial dans la modernité littéraire italienne, comme européenne, d’où l’importance aujourd’hui – et l’enjeu – de cette traduction intégrale française qui est une prouesse, et fait acte, elle-même d’un geste artistique indispensable à l’heure des finitudes et de la reproductibilité de petits romans d’autosatisfaction et de confort. Ainsi, il nous semble que ceux qui aiment tant « écrire » devraient prendre la mesure de ce que ce geste signifie, en quoi « faire œuvre » consiste exactement, et pourquoi œuvrer à devenir un « grantécrivain » n’est ni une névrose, ni une tare, ni même anodin du point de vue du langage, c’est-à-dire de son importance cosmique – au sens propre – pour l’humanité, car la littérature est bel et bien l’autre nom de l’esprit, sinon de ses propriétés quantiques, tel que le chante secrètement Salomon dans le Canticum canticorum. Nous ne saurions donc trop conseiller les « ôteurs » qui dégobillent, à longueurs d’étals, leurs daubes psycho-sociolo-gisantes à la sauce moraline pimentées de darktruc et de feelgoodmachin – et que le « milieu » corrompu jusqu’à la moelle aime tant à qualifier (tout en se mettant une balle dans le pied of course !) de « romans » ou de « littérature » – d’aller se frotter à D’Arrigo.

Lire Horcynus Orca leur apprendrait justement que l’écriture n’est ni un bavardage ni une complainte et encore moins une « histoire », mais bien une forme esthétique, une musique subtile, et surtout un choc linguistique et existentiel, fût-il désagréable et dérangeant au possible, et d’autant plus s’il l’est car c’est la seule et unique façon de découvrir ce que l’on se doit de devenir – lekh lekha : va vers toi, deviens ce que tu seras – en ce bas-monde. D’ailleurs, vive ChatGPT qui, en bon chienbot, devrait rapidement nous débarrasser de toute cette pseudo prose dite « romancée », laissant ainsi un boulevard, sinon une avenue, voire même – soyons optimistes, l’avenir est ouvert comme jamais – une immense highway au bleu du ciel infini, pour les œuvres dignes de ce nom, et donc pour les véritables écrivains qui auraient encore quelques velléités et exigences dans l’art d’écrire, et même – osons le dire – dans celui de savoir cosmologiquement penser, imaginer, et fictionnaliser.

En ce sens, le héros de Horcynus Orca, ‘Ndrja Cambrìa – genre d’Ulysse italien – est un modèle idéal pour tenter cette mutation et cette délivrance de soi : timonier démobilisé de la Marine royale elle-même démantelée (c’est la fin de la Seconde Guerre, la destitution du Duce-Amer, l’armistice, le post-fascisme…), il décide de rentrer à pied, malgré l’épuisement, dans son village natal sicilien, en suivant les côtes de la Calabre (Bagnara Calabra, Paese delle Femmine – « pays des Femmes »). Tout le roman découle de cette aventure, à la fois intime, à savoir ce qui fait l’essence réelle d’une chose, et extime, cette esséité qui est la propriété d’être infiniment. C’est ce rapport d’aller-retour constant entre l’esséité et l’étant (et non l’être et l’étant de nature plus ontologique et moins spirituelle donc), c’est-à-dire entre paysage et sensations, réalité et fantasmes, rencontres et solitude, événements et silence, sexe et sentiments, relations et souvenirs qui le mènent droit à ses profondeurs psychologiques – jusqu’à son long monologue final – que lui renvoient, en miroir, les profondeurs marines dont surgit l’orque monstrueuse, et avec elle, tout cet outre-monde.

Ce qui est saisissant au fond, c’est de suivre ce cheminement, cette aventure dense, rude, parfois âcre, tissée de plis et de replis, mais toujours fluide, évolutive, détonante qui se déroule sur plus 1 250 pages alors qu’elle dure le temps de quatre jours seulement, et qu’elle pourrait se résumer en ces quelques mots : le héros rentre dans son village natal et ce retour est pour lui l’occasion d’une révélation sur lui-même, sur les autres et sur le monde, monde aux prises d’une époque ardente, embrasée, qui bouillonne de toutes sortes de réminiscences, de songes, de refoulements inavouables. Bref, tout Ulysse ou presque… sinon que l’écrivain et critique Giuseppe Pontiggia – cité par l’éditeur français dans sa postaface – le résume sans doute plus habilement que nous :

Tout résumé semble totalement inapproprié à l’immense architecture de l’œuvre qui, dès les premières phrases, introduit à une dimension exceptionnelle, hors des schémas narratifs de notre temps. De sorte que si Horcynus Orca peut paraître, d’un côté, comme une sorte de monstre dans le roman contemporain, de l’autre, il plonge ses racines dans le substrat le plus profond, le plus vital et le plus riche de la tradition occidentale, en renouvelant dans un texte d’une éclatante beauté et d’une mémorable densité, destiné à occuper, dans l’absolu, une place de premier plan dans la littérature du siècle.

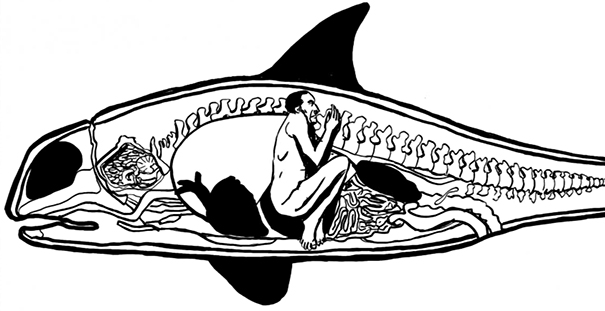

Néanmoins, se jeter dans la lecture de Horcynus n’est pas de tout repos. À la manière de l’Ancien Testament (Tōrā sheBikhtāḇ : « Torah écrite ») ou de la Divine Comédie (Divina Commedia) qui se lisent, selon les jours, par sections, par portions, par versets ou par cantiques – et non par chapitres – on se doit de lire Horcynus pareillement : on démarre d’abord par la fin, « Le Livre de tous les excès » (postface aussi efficace que passionnante de l’éditeur ), histoire de savoir à quoi s’en tenir lorsqu’on va occuper la place – sur plus d’un millier de pages – d’une sorte de nouveau Jonas : le lecteur absolu benjaminien. Le secret pour rester aussi longtemps dans le ventre de l’orque sans avoir le mal de mer ? Pas différent de celui qu’on adopte pour visionner n’importe quelle série bien plus vomitive et décérébrante, c’est-à-dire pas si différent de ce que recommandait le général Alexis L’Hotte comme doctrine du Cadre noir : « Calme, en avant, droit ».

D’ailleurs, on redémarre cette fois par le début, c’est dire comme c’est aisé. Un début par lequel le héros, ‘Ndrja Cambrìa, fait des rencontres fortuites et intrigantes, notamment de Ciccina Circé, magicienne du détroit de Messine – où Ulysse affronta les sirènes dans l’Odyssée – et qui, grâce à la clochette de sa proue, envoûte les « fères » (fauves), sorte de créatures sauvages, presque mythologiques, ennemies des pêcheurs et dont on finit par apprendre qu’il s’agit en fait de dauphins d’un genre néfaste (allégorie des ennemis auxquels la Sicile s’est confrontée au fil de son histoire). Ciccina accède à la demande de ‘Ndrja : rejoindre l’autre rive du Détroit. À partir de là, on s’enfonce dans un univers – le village Cariddi – et on se familiarise avec le père de ‘Ndrja, Caitanello Cambrìa – toujours dans le chagrin de la mort de sa femme l’Acitaine (l’Aquitaine ?) – ainsi qu’avec les « pélisquales », les pêcheurs que ‘Ndrja retrouve désœuvrés par la guerre et tant d’autres personnages typiques, notamment féminins – « féminautes » – qu’il faut au moins citer leurs noms, ou surnoms si fictionnels et cinématographiques, parfois même si bibliques, à l’image de ‘Ndrja également appelé Moïse (et non Ismaël pour le coup) : Bouchebogue, Portempédocle, Le Frelon, Pepinagaribladia, Cata dite Septmerveilles, Jacoma dite Bellefaçade ou Grandeperche, Don Moustachu, Facetaillée, Cristina dite Santa Cristina, Masino, Don Orioles, Rudolf Valentino, Capo Tarantino dit le Tarentin, etc.

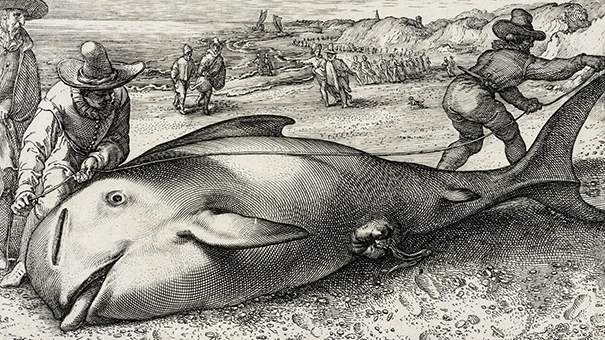

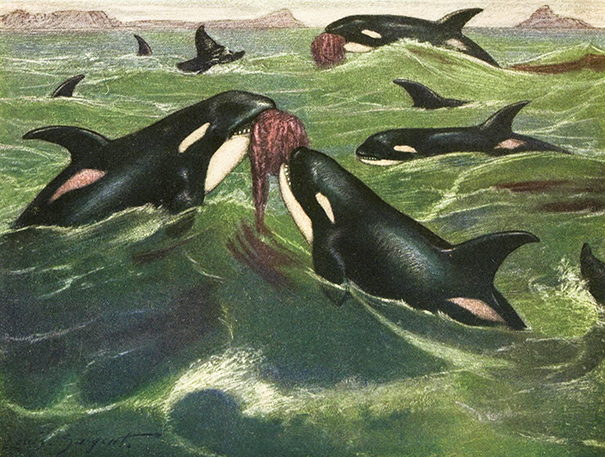

Mais ce n’est rien encore comparé au personnage central, de nature quasi démoniaque dont le surgissement occupe soudain tout le roman, mais aussi monopolise d’un coup notre intérêt grandissant pour l’œuvre, à savoir cet « énormanimal » qu’est l’orque homérique sortie des abîmes, pour s’installer dans le Détroit et mettre en péril les espadons, ces poissons qui sont la seule raison d’être des pêcheurs. Or, l’orque représente aussi un signe funeste pour eux : celle d’une force immortelle, à savoir la Mort elle-même, allégorie, ici, de la guerre, des tueries et des charniers qui recouvrent l’Europe. Mais c’est sans compter sur les Anglais – on est en territoire occupé – et sur les « fères » donc, qui de chaque côté vont s’en prendre à cette orque qui finira par s’échouer. Sa longue agonie son odeur insoutenable comme sa plaie béante et putride causée par un harponnage raté quelques années auparavant, étant là, l’allégorie des débâcles nazie et fasciste, de l’Allemagne et de l’Italie vaincues. L’apparition des alliés, sous la figure tutélaire d’un Maltais appelé « Excellence » – personnage à la solde de l’AMGOT – a d’ailleurs une dimension proprement orwellienne, son mépris, sa brutalité, et sa vantardise nous rappelant le régime de l’Océania – l’Angsoc – décrit dans la célèbre dystopie de l’écrivain britannique et dont l’un des principes fondamentaux est la mutabilité du passé consistant à réécrire l’Histoire dans l’intérêt du Parti, ici bien évidemment des vainqueurs, donc du personnage qu’il incarne comme représentant officiel, son surnom rappelant le fameux faucon maltais, ce tribut que les Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem versaient au roi d’Espagne pour leur protection, mais aussi, surnom qui définit l’archétype même du « roman noir » que symbolise, de manière plus métaphysique, Horcynus Orca.

Le déroulement du récit se fait ainsi l’écho, en nous, du flux et du reflux de la vie, qui à la manière du ressac, nous fait rouler dans ses profondeurs avant de nous ramener à la surface. On a beau se préparer à tout, on ne parvient jamais à en anticiper ses courants, ses jets, ses submersions, tant le mouvement qui nous porte est incessant, instable, contraire comme le sont eux-mêmes les flots, à la fois sombres et lumineux. Ainsi, pour avancer dans ce récit sans en perdre ni le fil, ni le désir, ni le vocable, il faut se programmer une heure trente de lecture continue par jour en amorçant – en l’absence de chapitres – les portions (signalées par leurs premiers mots en capitales) tel qu’on le ferait avec de simples « épisodes ». On parvient ainsi, au fur et à mesure de la lecture, de passer de la première partie (p. 7 à 435) à la deuxième (p. 437 à 775), puis enfin à la troisième (p. 777 à 1255) qu’indiquent des sauts de page comme s’il s’agissait de « saisons » avec ses pauses, ses rebondissements, ses retours en arrière, et autres cliffhangers.

Les jours passent, les pages tournent et la jubilation atteint son comble. C’est ainsi qu’on est porté jusqu’à l’organisation d’une régate par les Anglais dont le prix pourrait permettre aux pêcheurs d’acquérir un nouveau bateau, ce qui ravive leur espérance et redonne du sens à leur vie. Cependant, ‘Ndrja – à qui l’on demande de concourir à cette régate – est plutôt réticent. À quel prix doit-il se compromettre avec ceux dont il se méfie du fait que ce sont les vainqueurs de la guerre ? Il sait qu’il ne représente pour eux qu’un vaincu parmi d’autres, d’autant que Marosa qui l’aime, le conjure de ne pas y participer, comme si elle pressentait l’inévitable…

C’est à ce rythme, et avec l’ambition de savoir ce qui attend ‘Ndrja, qu’on parvient au bout du récit en une grosse dizaine de semaines. Rien d’impossible donc. Par comparaison des œuvres citées, il en faut moins pour Moby Dick et Les Vagues, presque autant pour Ulysse, et de manière étonnante, bien davantage pour Terremer comme pour Cthulhu dont la dimension psychologique – dans ces cycles variés d’œuvres les constituant – joue plus durement sur les émotions qu’elle soulève chez le lecteur. Ce en quoi d’ailleurs Le Guin et Lovecraft sont des auteurs hallucinants et entêtants, tandis que Joyce est un auteur excitant et provocateur. Melville comme Woolf ou Lowry, eux, sont plutôt empathiques et poignants… D’Arrigo, même si tragique, est aussi impressionnant qu’imposant, de par le souffle donc de son récit, de par son érudition illimitée qui le rapproche de son contemporain Gadda, ou encore de par la facture poétique, fictionnelle, métaphysique, théorique que représente l’extrême puissance de son phrasé, de cette langue hors norme qu’il forge à la mesure de son orque monstrueuse, et que l’on peut qualifier – à l’instar de son œuvre elle-même – de monumentale ; langue à la fois rustique et céleste, fluide et quintessenciée, arcadienne et libertaire à l’image de cet échange parmi de nombreux, entre ‘Ndrja et son père Caitanello Cambrìa :

« Tu l’as bien choisie, ta mer, y a pas à dire » lui fit-il à ce moment-là. « Tu viens juste te baigner là, juste dans ce merdier, dans cet abattoir de fères ? ».

« Mais quelles fères ? Ici, à la ‘Ricchia, des fères ? » fit-il, ne fût-ce que pour le faire enrager, pour le faire payer, même en minime, minimissime partie, le martyre qu’il lui avait fait subir avec ses deux petits mots.

« Retourne-toi et regarde, minot. Retourne-toi et regarde la belle compagnie qui t’arrive… ».

Ou avec la passeuse du Détroit, Ciccina Circé, un des principales « féminautes » :

« Jamais de pain, hein ? Jamais de pain chrétien ou jamais de corned-beef. Toujours des biscuits, toujours des biscuits, rien d’autre que des biscuits, crédieu » reprit la féminaute en gémissant. « Oui, riez, riez aujourd’hui, demain, je vous ferai voir si je vous passe le caprice de vous le faire, de me le faire même, mettre à tremper. Alors vous vous le trombollerez dans le cul entre vous ».

[…]

Puis, curieuse, elle s’approcha du camion :

« Qui c’est qui est là ? Qui c’est qui est là ? » disait-elle, et en posant la main sur le bord de la ridelle, elle tâtait du bout des doigts ceux qui étaient assis derrière, et quand elle arriva à ‘Ndrja, dans le coin, elle effleura le haut de ses cheveux, en insistant avec ses doigts comme un aveugle qui cherche à reconnaître quelqu’un à sa chevelure lisse ou bouclée, grasse ou sèche.

« Mais qui c’est, qui c’est, ces beaux petits gars ? » s’exclama-t-elle, après ce sondage manuel. « Oh, quelle belle embarquée de muscadets ! ».

Il faudrait donc parler de cette langue vernaculaire et véhiculaire, langue archaïque et universelle, à savoir du sinthome de D’Arrigo. Il nous faudrait pour cela rédiger un second compte rendu de lecture qui ne traiterait que de ce point : cette langue représente toutes les langues, comme l’œuvre représente toute la littérature. Ainsi, la littérature parle des littératures comme la langue parle les langues. Ce n’est donc pas une langue de la totalité (unique et normée), mais de l’universalité (multiple et variée) de tous ces parlers, galimatias, argots, patois, dialectes locaux, nationaux et transnationaux – du calabrais, crespinais, acquarais, provençal, bourguignon… – jargonnés à travers la Sicile et qui se mêlent au latin et à l’italien de la Renaissance, du Grand Siècle, des Lumières, du Long Siècle ainsi que du Siècle des extrêmes, mais aussi à des langues étrangères comme le Français et l’Anglais qui ont imprégné ce territoire. La langue est d’ailleurs sujet à débat dans le roman, à travers le personnage d’un vénitien cultivé, M. Monanin, qui réfute, par exemple, le terme de « fères » pour désigner les dauphins, lui préférant celui de delfino, omettant ainsi la cruauté dont ces poissons sont capables, à moins de la nier, du fait même de sa vision sociale plus ou moins étriquée, qui l’empêche de regarder la réalité en face.

Nous terminerons ce compte rendu en faisant mention – une fois n’est pas coutume ! – du rôle important, sinon irremplaçable, des éditeurs dans ce projet d’écriture comme de traduction. Certes, nous parlons donc ici d’éditeurs pour qui le métier n’est pas une occupation ou une posture bourgeoise, ni une planque de « cols-blancs » ou le moyen de faire des rendements capitalistiques tel que cela a pu être souvent le cas dans ce milieu, ou continue de l’être encore. Il s’agit donc d’éditeurs rares et qui voient leur métier comme une véritable « mission », une vocation, et une culture, culture qu’il faut envisager dans le sens presque biodynamique du terme, comme cet art de cultiver l’Art – organisme rhizomique sensible – selon des principes toujours mystérieux, aussi tendanciels que traditionnels qu’ils appliquent avec passion et modestie. Ainsi, d’Arnoldo Mondadori qui a soutenu moralement et financièrement D’Arrigo jusqu’au bout, ayant foi précisément dans l’écriture et l’ambition de cette œuvre, malgré sa démesure et sa complexité. Sans lui, Horcynus Orca n’aurait jamais vu le jour (ô combien Céline aurait aimé rencontrer un tel éditeur, sans parler de Proust ou de Joyce… et nous ne dirons rien de notre époque…). Mais aussi de Benoît Virot, capitaine d’un petit pequod nommé Le Nouvel Attila. En effet, sans lui, la traduction française de Horcynus Orca n’aurait pu aboutir durant les six années qu’il y a consacré, se privant de vingt-quatre mois de salaires afin de parvenir à en financer le coût. Un investissement qui – sous d’autres formes – est également celui des personnes qui l’ont accompagné dans cette aventure éditoriale, chacun s’y étant impliqué à son niveau pour rendre justice, non pas tant à D’Arrigo lui-même, qu’à la littérature qu’il symbolise, et dont il est vital de continuer à la transmettre coûte que coûte, étant la seule et unique lumière au cœur des ténèbres qui, partout, menacent toujours la part la plus sacrée de l’humanité : son esprit.

Texte © Caroline Hoctan – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.