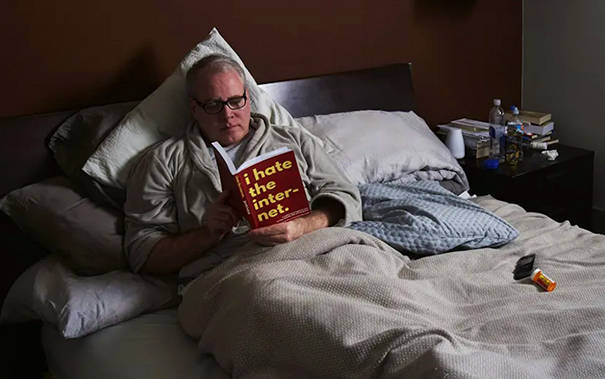

À quoi bon cette fresque de mes lectures – Je lisais, ne vous déplaise (Tinbad, 2024) – dans un monde où il n’est même plus nécessaire de brûler les livres pour assurer leur disparition instantanée ? J’en appelle aux martiens de la bibliothèque. L’humanité ? Parlons-en. Des troupeaux d’enfants la tête dans l’auge de leur téléphone, condamnés à ruminer un foin infernal d’images ; des adultes parcourant de ces livres numériques dont les pages fantômes ne renfermeront jamais de fleurs séchées ; des vieillards promenant un doigt sur leur tablette à la manière d’aveugles de formation sur du braille lisse. Le passé ? Pourquoi pas, mais avec, comme on le voit dans les musées, « clic-clic », ses œuvres d’art à emporter. Rien pour exciter les foules, on s’en doute, à côté de la perspective d’une destruction planifiée. Et ce sont les mêmes dont on voudrait nous faire croire qu’ils pourraient lire La Comédie humaine ou À la recherche du temps perdu ? S’ils arrivent à lire la notice de leur portable, ce sera déjà bien.

J’exagère ? Si ça peut vous rassurer. Mais expliquez-moi comment cette nouvelle population humaine emmurée vivante derrière des épaisseurs d’écrans toujours plus hautes, après avoir été enfermée à la naissance dans ce cloître qu’est devenue la société (au contact de laquelle il n’est même plus question de se faire son immunité spirituelle), comment cette population pourrait-elle toucher du doigt, sur simple prescription culturelle, cette révélation épidermique qui est le secret de la littérature ? On a fait la peau au monde, et je pèse mes mots.

Il est évident que la littérature se trouve directement visée par ce crime contre la sensualité, au contraire des autres moyens de connaissance. Colette est l’héroïne de ce livre ; elle écrit dans La Retraite sentimentale :

Quand mon corps pense, alors tout le reste se tait […] À ce moment là, toute ma peau a une âme.

Proust ou Genet, mais aussi Bernanos (l’épiderme n’est-il pas dans le roman bernanosien l’occasion d’étudier sur un personnage une crise profonde, les premiers dégâts du mal ?) ou Faulkner (ce romancier du temps à fleur de peau), tous pourraient se reconnaître dans cette déclaration. Peu attaché à établir un système d’idées profond mais sans âme, encore moins à fonder une science privée de souffle, l’écrivain se plaît à effleurer la vérité ; à la caresser… pour mieux la faire frémir. Il travaille à la vibration. Il s’avance volontiers en tremblant. Il sculpte à l’instinct. Il percute les mystères. Il fait parler, quand ce n’est pas chanter, les couches superficielles. Il joue son don sur une lueur. Découverte en partie rêvée… Logique aux abois… Ivresse de l’observation… Et le reste est philosophie.

Comment lire si dans les têtes il n’y a plus de place que pour des mots d’ordre ? Ce qui n’exclut pas une chaleur nouvelle dans les rapports sociaux. On ne vous souhaite plus une « bonne », mais une « belle journée » ? Vous êtes prévenus. « Une bonne journée », c’était une journée qui pouvait se goûter, dans laquelle on pouvait mordre à pleines dents. Alors qu’une « belle journée » se regarde, s’admire de loin, on peut l’exposer à la vue de tous… mais on n’y touche pas. Quant à mordre dedans, vous n’y pensez pas. La chair est triste, quand le monde, embaumé dans une lumière bleuâtre, vient échouer à chaque seconde au bout des doigts de ce qui subsiste des êtres parlants. Et je n’ai encore rien dit de cette crise du son que provoque le progrès technique. Du venin de ces voix humaines qui dégoulinent du moindre téléphone… et déversent leur misérable acidité dans les rues, partout. L’air est comme rayé. Le salarié transforme trottoirs, terrasses, parcs, jardins ou pelouses en bureau… et le reste de la population s’occupe du bureau des plaintes. L’être humain patrouille. Est-il encore temps d’échapper à cette friture d’outre-tombe ? Oui, répond le lecteur héroïque.

Faulkner à qui on demandait en 1956 d’imaginer des mesures afin d’améliorer la situation des États-Unis fit cette suggestion fulgurante :

Anesthésier les cordes vocales des Américains pendant au moins un an.

On pourrait, ce serait tentant, reprendre sa proposition en l’élargissant à la population mondiale sur une durée d’un siècle ou deux. Un sortilège géant. L’autre solution, plus simple mais non moins ambitieuse, consiste à ouvrir un livre. Parce que lire, c’est se refaire une virginité auditive. Parce que la littérature du vingtième siècle est une bible de sons, et que c’est le moment ou jamais d’en avoir la révélation. Faulkner, j’y reviens, opère dans ses romans à partir d’un son clé que libèrent par à-coups les ondes orageuses de sa phrase ; Céline (oui, oui, Céline) est non seulement le créateur d’un « opéra du déluge », mais l’inventeur du direct en littérature ; Colette, en bruiteuse de génie, a exploré toutes les vibrations du plaisir ; Artaud est l’instrumentiste déchaîné d’un enfer aux contours enfantins ; Sollers, avec Paradis, a tiré de l’apocalypse technique un théâtre futuriste de l’écoute, un sound system à animalité de soie et d’acier, le défouloir électronique d’un éclat de rire vieux comme le monde. La littérature fait de la concurrence tout à la fois au bruit, à la fureur, et au silence.

Lire a très vite été pour moi la meilleure façon de veiller. Et tant qu’à veiller, autant veiller sur un trésor. Montaigne, Shakespeare, Bossuet, Marivaux, Proust, Morand, Colette, Bernanos, Artaud, Céline, Faulkner, Genet, Sollers… J’entends d’ici l’indignation provoquée par le sommaire de ce livre. On comprend que chez les illettrés en place, de tels choix puissent passer pour élitistes. Mener une guerre du goût, au siècle dernier, supposait un adversaire digne de ce nom, et, pourquoi pas, un certain soutien ambiant qui était dans l’air, des murmures d’encouragements, assez pour faire de la grandeur et de la liberté de la littérature un enjeu dépassant la préoccupation exclusive d’une sensibilité magistrale. État, pays, société, culture… Trente ans plus tard, le goût n’a plus la moindre instance sous-jacente pour lui. Une minorité dévouée ? Peut-être, et encore, ça reste à prouver. C’est évident : la guerre du goût prend des allures de guérilla.

Et non, contrairement à ce qu’on pourrait penser, je ne fais aucune allergie biologique aux vivants. Vous ne me ferez pas passer pour l’Alceste de la bibliothèque. Je ne suis pas affamé de poussière, je ne demande pas mieux que d’approuver « les ouvrages du temps ». J’attends qu’un nouvel écrivain français présente l’envergure d’un futur classique, et je me rue sur ses livres, comme je me rue sur ceux de Bret Easton Ellis. Vous me répondez, et Houellebecq ? Sans doute, peut-être, mais j’aime les écrivains qui défendent une forme, et la sienne est trop triste pour être célébrée. Quant aux « romanciers de prestige » dont l’absence ici, je le sens, vous scandalise, on en reparlera quand ces beaux messieurs auront compris que bien écrire est le contraire d’écrire bien, et qu’il doit exister un juste milieu entre Lagarde et Michard et Twitter, comme entre un « marchand de cervelle » [1] et un blogueur anobli.

Entre nous, le pari sur le passé est plus risqué qu’on ne le croit. Ces noms qu’on pensait définitivement glorieux ne sont-ils pas scandaleux ? Et quand ils ne sont pas scandaleux, suspects ? Les cas de Céline (l’antisémite collaborationniste), Morand (le collaborationniste antisémite) ou plus loin dans le passé Bossuet (l’intégriste intégral), sont derrière nous ; passons si vous le voulez bien à ceux de Proust et de Colette : soit l’homophobe et la misogyne. Et voilà comment hier encore exemplaire, ce sommaire aux allures de best-of encyclopédique prend des aspects de catalogue sulfureux, de bibliothèque maudite, et même de liste noire. Le procès du style, j’en sais quelque chose, bat son plein. Ah bon… il paraît que je me regarde écrire ? Mais oui, bien sûr : je fais des selfies avec les muses. Pendant ce temps-là, j’en connais qui feraient mieux de s’écouter lire.

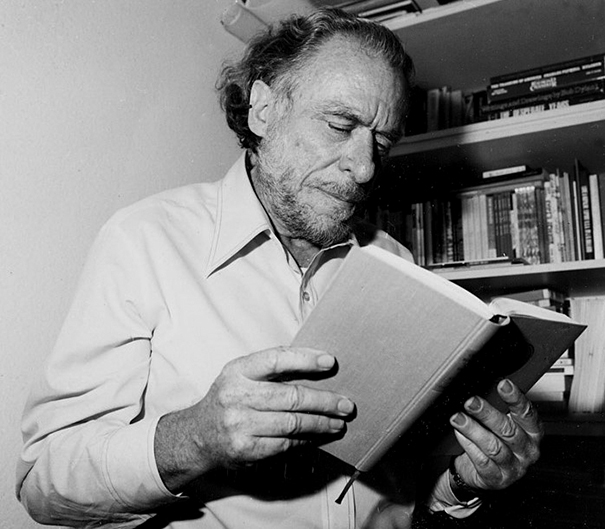

Mais n’allez pas croire que la situation soit meilleure parmi les écrivains eux-mêmes. Si la difficulté à parler de littérature est aujourd’hui générale, c’est l’impossibilité à évoquer plus précisément l’écriture qui marque une étape supplémentaire sur le chemin de la désensibilisation. C’est tout juste si avec mes considérations grammaticales sur Colette ou Marivaux, je ne me fais pas traiter de fanatique. Un jeu formel décadent, une manie bourgeoise qui a fait son temps, bonne pour les concours d’éloquence… voilà ce que représente l’écriture quand on est devenu incapable d’envisager la sienne, c’est-à-dire le langage comme un instrument. Les uns préfèrent parler de psychologie – que d’être incapable d’écrire une bonne phrase n’empêche pas d’enseigner dans des ateliers d’écriture ; les autres de « parole » – parole qui pourvoirait seule, et de manière forcément insaisissable, ses apôtres, indépendamment d’une quelconque méditation sur la composition. Quant à la virtuosité, celle par exemple d’un Morand dans la droite ligne des moralistes français du 18e, elle est devenue tout simplement immorale, comme l’art lui-même, poussé vers la sortie malgré le titre d’artiste décerné au premier anonyme venu. Pourquoi les émissions littéraires ressemblent-elles de plus en plus à des réunions d’entreprise ? Avec des invités (Bonsoir Valérie, Virginie, Cynthia, Jean-Pierre, Adam…) qui ont une heure pour prouver que derrière leur livre se cache un humain en thérapie dont la société consent à faire un artiste solidaire, un modèle d’intégration ? Vous pouvez toujours chercher dans les parages des inadaptés qui n’auraient pas les pleureurs pour eux ; des amateurs ombrageux ; des personnalités inquiétantes dont la révolte n’est pas aussitôt désacralisée par toute une rhétorique corporelle. Certes, le retour à une répression frontale émanant des réseaux sociaux semble indiquer une faille dans les progrès de la censure. Alors que le destin des sociétés, fixé apparemment de manière irréversible, était d’absorber sans réaction tout ce qui les conteste, voilà qu’une crispation du système pourrait profiter à la liberté de pensée par le fait même de la réprimer. Il n’en sera rien, bien sûr. Si j’ose dire, le bien est fait. Qui ne se montre pas suffisamment exemplaire sur le plan physique saura ainsi trouver le détail significatif qui le rachète aux yeux du public. En 2024, invité dans une de ces émissions littéraires, Bukowski sortirait un mug.

Le réflexe idéologique jouant désormais le rôle d’un nouvel organe humain, il relègue loin ceux de la perception. Ce n’est plus le village global, c’est l’usine instantanée. Pour rendre sensible une telle prolétarisation des corps (prolétarisation que nourrit en priorité la bonne bourgeoisie, s’offrant en exemple avec une jouissance particulière), il fallait identifier la valeur d’échange au principe de viralité comme ultime forme de vie sur terre – la contagion prenant par contrecoup le visage exemplaire du mal. Tel est l’unique progrès d’un totalitarisme social qui pour le reste n’a pas réellement varié : censurer progressivement la peau (avec la bénédiction d’êtres humains considérant de plus en plus la leur, dans le meilleur des cas, comme le support graphique d’un message personnalisé) ; une emprise physique sur l’intimité ; et la répercussion de l’ensemble de ces directives sur des gestes entièrement fabriqués. Les doigts, j’y reviens (ces doigts qu’il n’est plus à l’ordre du jour d’humecter pour accrocher le papier, réflexe chargé d’une sensualité liturgique qui doit être définitivement éradiquée), puis la main toute entière… Or, lire est un geste, et quel geste ! Qu’il convenait de rabaisser au dernier degré de la subordination et du parti-pris. C’est fait.

Le principal relais de cette purge vertueuse de la bibliothèque universelle est facile à identifier, il n’est même pas utile de le nommer. Le nommer ? Molière l’a fait avec quatre siècles d’avance dans Les Femmes savantes. La preuve :

Pour la langue on verra dans peu nos règlements,

Et nous y prétendons faire des remuements.

Par une antipathie, ou juste ou naturelle,

Nous avons pris chacune une haine mortelle

Pour un nombre de mots, soit ou verbes ou noms,

Que mutuellement nous nous abandonnons ;

Contre eux nous préparons de mortelles sentences,

Et nous devons ouvrir nos doctes conférences

Par les proscriptions de tous ces mots divers

Dont nous voulons purger et la prose et les vers. [2]

L’invention du wokisme de salon ? Et donc :

Nous serons par nos lois les juges des ouvrages

Par nos lois, prose et vers, tous nous sera soumis

Nul n’aura de l’esprit, hors nous et nos amis.

Nous chercherons partout à trouver à redire

Et ne verrons que nous qui sache bien écrire. [3]

Ces femmes sans sexe se reconnaîtront. D’elles, je crains pour ma part de n’être pas bien vu. Sûr que je sais bien écrire… Mais pour ce qui est d’être bien jugé, moi et mes ouvrages, j’ai encore des progrès à faire. On trouvera facilement à redire. Il serait temps de me soumettre ? Je n’en prends malheureusement pas le chemin. « C’est vice de s’obliger » m’encourage Montaigne depuis le 16e siècle.

Nous sommes le 1er Juillet 2023 : l’été est irrespirable, une bise brûlante est venue recouvrir le monde… et je n’en suis pas plus dépourvu. Je lis et je vais lire comme ça tout l’été, nuit et jour. À juger de la richesse de ma bibliothèque, je ne suis pas prêt de crier famine.

Inutile, donc, de me poser la question : « Que faisiez-vous au temps chaud ? » La réponse est entre vos mains.

Eh bien lisez, maintenant.

Texte (Avant-propos de l’ouvrage) © Thomas A. Ravier – Illustrations © DR

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] L’Île de la raison, Marivaux, acte III, scène 4.

[2] Les Femmes savantes, acte III, scène 2.

[3] Ibid.