Contre toi je me jetterai, invaincu et inébranlable, ô Mort ! (Virginia Woolf)

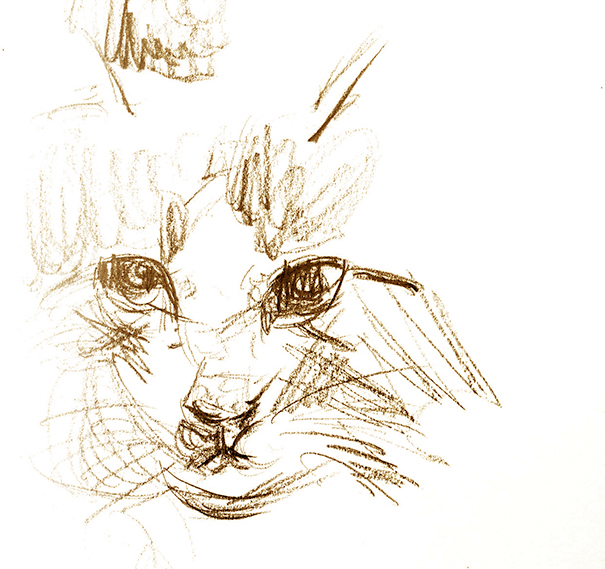

Je rentre dans la maison de mes parents, j’entre dans ta chambre – où tu n’es plus. Aujourd’hui, cela fait exactement deux mois que je t’ai dit adieu. C’était un 13 novembre. La chambre est encore nimbée de ta présence. Surgiras-tu derrière ce rideau rose pâle, en tendant délicatement ta petite face blanche ornée d’une couronne grise ? Ou sortiras-tu derrière ce miroir posé sur le bureau où tu aimais tant faire la sieste ? J’essaie de ne penser à rien, mais uniquement de recueillir le silence qui entre dans tous les replis de mon corps. Ce silence qui parle de toi.

Et je t’achète des fleurs. Je laisse planer mon âme… je pense à toi et l’image d’un lys surgit. Je t’achète un bouquet de lys blanc et de quelques amaryllis rouges. Pendant que la vendeuse lie les fleurs d’une cordelette en bois, je sens les larmes monter. Non, surtout ne pas pleurer. Je me suis promis que je n’allais plus pleurer, car je me sens loin de toi en pleurant. J’installe le bouquet sur le bureau, sur ton bureau où je venais te caresser et te dire que je t’aimais beaucoup. Et je te demandais si tu le savais, comme pour m’assurer que tu l’avais bien compris. Quelle surprise ! Le lys se dit lilly en anglais. Sans le savoir, j’ai trouvé la fleur qui porte ton nom. C’est ta fleur. Et je me dis qu’elle te va bien et que, étrangement, elle me dévoile un côté de ta personnalité que je n’avais pas pu entrevoir. Je te croyais un petit être fragile et délicat que j’ai voulu protéger jusqu’au bout et contre tout, y compris contre la mort. Et voilà que je te découvre noble, altière comme la fleur de lys.

Novembre 2012. Paris est une ville impitoyable pour ceux qui n’ont que leurs rêves en poche. Je loge dans un studio minuscule avec mon amie Fatima. L’immeuble est vétuste, long et étroit à me donner des crises de claustrophobie. Les jours se déroulent de façon monotone, parfois nous n’avons plus rien à manger. L’humour nous sauve toutefois, nous nous amusons à nous faire belles et à tromper les apparences. Je me suis déjà habituée au sol dur sur lequel je dors. Un jour, mon attention est attirée par un chaton dans la cour de l’immeuble. Jusqu’à ce jour les chats m’avaient toujours laissée indifférente. Et pourtant, un lien s’installe entre moi et ce petit être. Je lui donne souvent à manger, il vient parfois jusqu’à la porte de notre studio, mais hors de question de le faire entrer : Fatima est allergique aux chats. C’est un jeune mâle, au pelage gris. Il me suit partout et j’envisage de le prendre avec moi. Quelle est pourtant ma déception lorsque j’apprends qu’il a déjà un maître. C’est alors que je décide de chercher un chat. Je ne sais pas encore où je vais le garder, mais je n’y pense même pas. Je me laisse guider par ce désir irrépressible. Rapidement, une amie me contacte pour me faire savoir qu’une de ses connaissances a un chat à donner. Étant infirmière de nuit, elle ne peut bien s’occuper de lui.

Le jour J est arrivé. Nous montons dans un 4×4 en banlieue parisienne. La propriétaire m’explique en chemin que le chat n’a que deux mois, et que c’est une femelle. Elle s’appelle Lilly. Je suis tout de suite sous le charme de ce nom. Il me semble juste parfait. Nous arrivons finalement dans son appartement. Le chat est enfermé dans la salle de bains car il a la fâcheuse habitude de déchirer les rideaux. Je suis pleine d’appréhension. Comment sera-t-il ? Est-ce que je pourrai l’aimer ? Quelle sera notre relation ? Ce moment d’attente me semble une éternité. La propriétaire ouvre la porte de la salle de bains et une petite forme s’en échappe en courant. Je m’exclame ! Je t’ai trouvée tout de suite magnifique, beaucoup plus belle que tout ce que j’aurais pu espérer.

C’est le moment de partir. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je me recueille à l’endroit où tu es partie… La lumière du jour illumine la petite plante verte que je viens d’acheter pour toi. Elle se tient près du chat blanc en peluche qui a le dos tourné. C’est maman qui l’a mis ainsi. Comme toi, il semble le regard tourné ailleurs, et pourtant toujours là.

Je viens de trouver une plante pour ta chambre. Je rêvais d’une grande plante verte comme tu les aimais, comme celles que tu aimais mordiller dans le salon. Comme tu l’aimais cette plante. Ses feuilles vertes et longues d’une fraîcheur pétillante avaient un attrait irrésistible pour toi. En rigolant, je te chassais toujours, et tu revenais toujours, comme pour me narguer. Quand je m’approchais de toi, tu tournais d’un geste rapide et gracieux ta petite tête et bondissais aussi vite. J’ai trouvé une plante qui y ressemble, mais elle a une fleur jaune-verte avec des petits boutons blancs. C’est une orchidée. Avec grande difficulté, je la transporte dans le bus. J’apprends qu’elle a besoin de beaucoup de lumière. On la met donc dans le salon, exactement à l’endroit où se trouvait l’ancienne plante.

Après le marché, j’entre chez un fleuriste où je trouve finalement cette petite plante verte, censée être plus résistante au manque de lumière. Elle s’appelle Bohemian Bravoure. Le nom me plaît : il sied bien à ton côté enjoué et cajoleur. Remplir ce vide glacial et douloureux que tu laisses avec des plantes est comme une douce consolation pour moi. Comme un sourire, une caresse venue du pays de la lumière vers lequel tu t’es envolée.

La mort a fait irruption dans mon existence. Je ne pouvais pas concevoir ta mort. Je savais que tu étais malade, ta maladie allait un jour t’emporter, mais pas maintenant, plus tard, toujours plus tard…

Le premier instant de ta mort, je n’ai rien dit, je n’ai pas réagi. Je suis presque soulagée que tes souffrances se terminent enfin. Je considère ta mort comme un fait. Mais je me trompe, profondément. Quelque temps après ce temps mort, cela a-t-il duré des minutes, une demi-heure, une heure ? Je ne saurais le dire. La souffrance surgit d’un coup, la douleur me gicle au visage, brutalement. Je me perds dans les pleurs.

Tu es morte. Mais non, ta mort n’a pas existé. Tu n’es juste plus là. Ou peut-être que tu es ailleurs ? Je me mets à dénicher fébrilement des témoignages de tous ceux qui ont revu, ressenti la présence d’un être cher perdu après sa mort. Je me mets à espérer. Mais cet espoir m’affole tout aussi vite, car s’il y a quelque chose après la mort, où es-tu à présent ? L’inquiétude s’ajoute à la douleur : là où tu es à présent, y es-tu heureuse ? Mais non, tous ces témoignages ne montrent rien. Que peut-on dire sur la mort ? On ne peut que frôler la mort, on ne peut pas la vivre. Et pourtant, je cherche dans toute la ville des mimosas. N’ayant rien trouvé, je t’achète au moins de l’encens au mimosa. C’était notre rituel : brûler de l’encens après que je nettoyais tes affaires.

Finalement, j’ai trouvé des fleurs de mimosa. Une émotion vive et délicate surgit à la vue de ces petits boutons jaune soleil, faits de minuscules points comme une peinture de Seurat. Ils dégagent un parfum suave et légèrement sucré, qui me rappelle le parfum de ta fourrure blanche et douce. Je te couvrais de baisers et j’écoutais ton petit coeur battre. Les fleurs de mimosa sont éphémères… elles ne tiendront pas plus de trois jours, me dit la vendeuse.

Les journées, tu les passais souvent près de la fenêtre, en guettant les moindres signes de dehors : le chant d’un oiseau, une parole humaine. Tous ces petits bruits porteurs de vie faisaient frémir tes oreilles délicates et leurs poils longs, blancs, tels les filaments d’une fleur.

Un jour, l’idée me vient de t’amener dehors en laisse. J’attache donc le filet autour de ton corps, mais tu t’échappes de mes mains et te mets à courir dans tous les sens. Je ne peux pas t’attraper. Tu te réfugies derrière la commode en y cachant ta face. Je ne vois derrière que ton corps haletant, secoué par des respirations saccadées et rapides qui traduisent ta peur immense. Tu pensais toujours qu’en cachant ta tête, on ne pourrait plus te voir. J’essaie de te parler, de te caresser, mais tu ne m’écoutes plus. La confiance est brisée. Dans un dernier élan, tu te jettes dans le couloir pour te libérer de cette laisse.

Le souvenir de tes gestes. Ta manière de bouger tes petites pattes, la précision de leurs mouvements. Je te taquinais et tu te défendais avec des mouvements souples et rapides. Ce que moi, je devais apprendre dans mes cours d’arts martiaux, tu le savais déjà. Tu savais qu’on n’attaque l’autre que lorsqu’il perd son équilibre intérieur. Tu guettais mes moindres gestes, nous nous regardions dans un moment de tension qui semblait durer une éternité, dans l’attente de cet instant où tout va basculer. Soudain, tu sautais vers moi, sans jamais me blesser. Hébétée, je comprenais enfin ce qui m’étais arrivé : l’espace d’une fraction de seconde, je relâchai ma vigilance, je regardai ailleurs sans même m’en apercevoir. Pourtant, tu savais saisir ce geste bref et infime, pour déployer, dans un bond soudain, toute ton énergie, tel un éclair.

Curieusement, je ne rêve jamais des êtres qui me sont chers. Cette nuit, j’ai rêvé d’un être blanc, comme une peluche, se tenant sur deux pieds ou deux pattes, je ne saurais le dire, avec un petit ventre arrondi. C’était un détail insignifiant, mêlé dans l’histoire de mon rêve. Mais, c’est la dernière image qui clôt le rêve. Je me réveille submergée par un sentiment de tristesse. Plus tard dans la journée, je comprends enfin : ce petit être blanc, aux confins de mon rêve, c’était toi. Tu m’étais apparue de façon cachée, détournée. Je compte les jours. Bientôt, c’est le deux février. Cela fera déjà deux mois…

En apprenant que tu ne te nourrissais plus, j’ai su que tu allais bientôt partir. J’ai tout de suite pris le train pour venir te voir. Plusieurs heures de trajet, dans le froid… Dès que je t’ai vue, j’ai compris que tu allais bientôt mourir et j’ai compris que tu le savais. La vie était déjà en train de te quitter et tu n’avais plus la force de résister à cette saignée féroce. Tu le savais, et pourtant tu ne le comprenais pas, tu ne comprenais pas ce qui t’arrivait. Désespérément, j’essayais de me mentir, de te mentir, que tu allais guérir. Tu te cachais dans la cage. Je pouvais sentir ta tristesse immense. Son signe était ta pudeur, c’était ce que tu ne pouvais plus partager avec nous, quelque chose que personne ne pouvait voir. Tu baissais la tête, comme si tu avais honte d’avoir perdu contre la mort. J’aurais tant voulu te dire que ce n’était pas de ta faute. Tu ne mangeais rien. Je t’avais apporté des friandises, mais tu ne faisais que les renifler, et comme dans un acte d’impuissance tu les laissais. Le soir, nous nous sommes couchées. Toi, près de moi. Tu m’as fixé longuement dans les yeux et j’ai compris que tu me disais adieu.

Aujourd’hui, je me retrouve dans ta chambre. À la place où tu contemplais le monde par la fenêtre pousse une plante verte, que j’ai achetée pour toi. Maman a mis près d’elle un petit coeur blanc en dentelle. Le chat en peluche est toujours là, la face tournée vers la fenêtre. Ce lieu n’était pas juste ton habitat, celui qu’on peut échanger pour un autre, c’était ton monde entier. Être ici me fait sentir près de toi, tant que j’en suis arrivée à aimer ce lieu empreint d’une douce tristesse et à la fois du sourire de la vie qui renaît, qui nous susurre comme la brise de la mer, le vent de la forêt. Au milieu de la blessure, elle fait pousser un bourgeon.

Texte © Veronica Cibotaru – Illustration © Anastasia Zoé Souliotou

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.