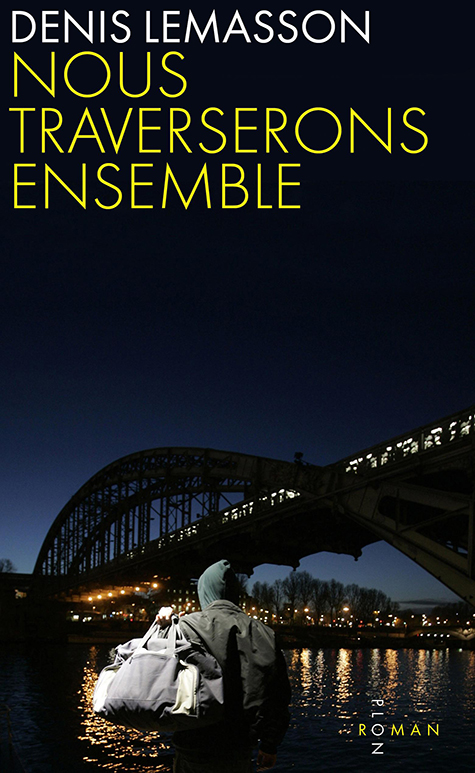

DENIS LEMASSON s’entretient avec XAVIER BOISSEL à l’occasion de la publication de son roman, NOUS TRAVERSERONS ENSEMBLE (Plon, 2016) :

1 – Denis, le point de départ de ton récit est la découverte du corps agonisant d’un Afghan dans un square parisien par un médecin, qui a travaillé pendant une dizaine d’années pour « Médecins sans frontières ». Il s’inspire d’éléments autobiographiques : tu es toi-même médecin, tu as travaillé longtemps dans des pays en guerre pour cette organisation et tu as tenté de porter secours en avril 2009 à un Afghan, assassiné dans un square parisien. En préambule, tu prends soin d’avertir le lecteur : « Ce qui suit n’est pas une invention. L’histoire est vraie » ; mais par ailleurs, il s’agit d’un « roman »… Pourrais-tu nous en dire plus sur cette apparente contradiction ?

Il n’y a aucune contradiction. Le contraire de la vérité, c’est le mensonge, non la fiction. Notre imagination, elle-même, façonne notre conviction de la valeur du réel. Le roman n’est ni le simple redoublement du réel ni une fiction qui s’y opposerait. Deux conceptions de la littérature s’affrontent : une qui considère que littérature n’a rien à dire sinon proclamer sa propre autonomie, une autre proclame qu’elle doit dire quelque chose, expression qui s’engouffre bien souvent dans le spectaculaire. J’essaye de sortir de cette alternative en incluant ces deux dimensions dans mon travail. Laisse-moi te raconter comment est né le roman, l’histoire de son écriture. Un dimanche d’avril 2009, je me rends dans un square parisien pour accompagner ma fille de trois ans au jardin d’enfants. En sortant, je vois au loin le corps d’un jeune homme inconscient, je m’approche en tant que médecin pour lui venir en aide. Il meurt dans mes bras. Le roman est né là, de la nécessité de penser cet événement tragique. Après neuf ans de médecine humanitaire dans de nombreuses zones de guerre, dont une entière passée en Afghanistan de 2002 à 2003, je m’étais installé comme médecin généraliste dans le 18e arrondissement, je venais de décider de ne plus m’exposer de manière frontale à la brutalité des guerres. La violence politique me rattrapait en plein Paris. Un autre jeune homme, afghan lui aussi, a été retrouvé blessé de l’autre côté du parc. Hospitalisé en réanimation, il a survécu et il a été accusé du meurtre. Cette histoire contenait non seulement une forte charge émotionnelle, mais elle me signifiait aussi un drame plus important, à la dimension collective, celle des conséquences directes et brutales dans le 10e arrondissement parisien de la guerre en Afghanistan, échec cuisant des Occidentaux de ces 15 dernières années. En cela, ce fait divers prenait une dimension mondialisée et il me semblait être devant un événement à partir duquel penser et donner à penser les mutations récentes de notre monde. Un autre élément a sans doute été déclencheur. La médecine humanitaire, héritière de la médecine coloniale, porte en elle une grande agressivité symbolique, elle abîme l’homme, elle déshumanise pour mieux sauver (comme la médecine d’urgence, c’est ce qui fait leur efficacité). Face à des crimes de masse, à des épidémies meurtrières ou des catastrophes naturelles, sa réussite se mesure par la baisse des taux de mortalité. Elle naturalise les corps, elle transforme des individus en objets scientifiques et statistiques. J’ai fermé les yeux de nombreuses personnes sans rien connaître de leur histoire. Là, j’ai voulu savoir qui était ce jeune homme avant de devenir un cadavre. Une année d’enquête, quatre d’écriture ont suivi. Je reprends à mon compte la phrase de George Eliot : « Il n’y a pas de vie privée, écrit-elle, qui ne soit préfigurée dans la vie publique ». L’histoire de l’assassinat qui s’est jouée entre Afghans dans le square, c’est aussi la nôtre. Pour savoir, je suis allé à la rencontre de ceux qui côtoyaient les victimes, de tous ceux qui pouvaient me raconter « l’histoire du square Villemin » : les amis des victimes, les autres réfugiés, les policiers, les travailleurs sociaux, les jardiniers municipaux, les humanitaires, les riverains… J’ai découvert les lieux de l’exil parisien, ses soupes populaires, ses douches municipales, ses trafics, tout un Paris off. Le meurtre, par une sorte d’ironie tragique, a rendu visible le monde des réfugiés. Et j’ai eu besoin d’en savoir plus encore : comment vivaient précisément ces réfugiés dans Paris ? Comment les circulations étaient-elles organisées entre Paris, Calais et l’Angleterre ? Comment arrivaient-ils de Grèce? Quel coût économique et humain tout ce système supposait-il ? J’ai mené deux longs entretiens avec Ahmad et Nowroz, deux jeunes qui m’ont impressionné par leur liberté de ton, l’acuité de leur regard. J’ai enregistré nos longues heures de discussion (une quinzaine de demi-journées avec chacun). L’écriture d’un roman était annoncée dès le départ et elle a fait partie, je crois, de leur engouement. Ils m’ont raconté leur vie en Afghanistan, leur terrible voyage et leur séjour en Europe. J’ai laissé leur parole le plus libre possible, respectant, leur silence et le rythme qu’il imposait à nos échanges. J’ai orienté leur récit par la question du « comment » plutôt que « pourquoi » à la manière de l’entretien d’explicitation selon Pierre Vermersch. Pendant cette même période qui va d’avril 2009 à mars 2011, j’ai collectionné systématiquement toutes les informations concernant notre environnement commun : journaux, revues, rapports ou informations recueillies sur le web. Je les rangeais par thème, j’apprécie beaucoup les systèmes de classements. Entre ma propre expérience en Afghanistan, dans les camps de réfugiés afghans en Iran, au Pakistan, en Europe, les différents récits, je me trouvais en présence d’un matériau documentaire important. J’aurais pu écrire un essai, un témoignage, un récit ou une autobiographie. Mais aucune de ces formes ne convenaient au projet que j’entendais mener. L’écriture devait obéir à plusieurs objectifs :

- transmission d’une vérité, celle, bien fragile et relative, de la compréhension du monde par son auteur ;

- parler non pas au nom des réfugiés mais donner à entendre leur parole, donner à ressentir ce qu’ils vivaient dans leur chair ;

- porter à la compréhension du lecteur comment l’expression même de cette parole dépendait des conditions qui la rendaient possibles. Sans altérité, aucune parole n’est soufflée ;

- transmettre en leur donnant du sens l’organisation les désordres économiques et politiques du monde que je mettais en lumière, saisis dans toute leur ampleur mondialisée ;

- l’individu devait être compris dans toutes ses dimensions (physiques, psychiques, intellectuelles, sociales, économiques, politiques) ;

- trouver une forme populaire, qui soit accessible à tous, sans démagogie, avec une exigence intellectuelle et politique ;

- et, enfin, que cette forme soit plaisante à lire. Le roman est la seule forme qui puisse répondre à toutes ces exigences.

Le but de l’écriture n’est pas une restitution pointilleuse. C’est du réel « travaillé » qui devient écriture donc signe. C’est du réel qui prend sens par sa mise en forme car il est filtré par une conscience, un regard. Le roman, c’est du réel devenu langage, stylisé, épuré. Dans Nous Traverserons Ensemble, si tous les faits produits par une collectivité sont exacts et font explicitement référence à une réalité historique, la fiction a été nécessaire pour raconter, pour créer des liens entre les situations. Elle vient donner un coup de projecteur sur les zones qui étaient restées dans l’obscurité. La réalité est très ouverte et offre chaque seconde une pluralité de sens. C’est le cas aussi si l’on couche une phrase sur le papier. Mais à partir de l’instant où une deuxième phrase s’installe, l’interprétation du lecteur se met en route. Tout prend sens en littérature. Un roman est une chambre d’écho incroyable. Et c’est de la responsabilité de l’écrivain de le savoir et de l’utiliser au mieux esthétiquement et éthiquement. J’ai construit ainsi peu à peu chacun de mes personnages, points d’intersection de réseaux signifiants. Tous les personnages, qu’ils soient afghans ou français. Chacun est fait de fragments de plusieurs personnes réelles ou imaginaires. La fiction est dans cet acte de concentration de plusieurs histoires en une seule. Nous sommes faits des autres. Nous sommes ce que nous racontons de nous-mêmes, nous sommes ce que les autres racontent de nous, mais aussi de ce que nous racontons des autres. Nous sommes traversés d’histoires entendues, lues, inventées qui nous constituent. C’est le véritable « moteur » du roman qui fait dialoguer deux narrateurs principaux dont le discours est lui-même fait du discours de dizaines autres personnages. En se parlant, en se racontant l’un à l’autre, tous deux deviennent les deux termes d’un rapport social, constitutif de leur identité. Je me sens proche de la conception qu’a Paul Ricœur de l’« identité narrative », une identité à actualiser sans cesse. C’est tout le sens du préambule que tu as un peu tronqué tout à l’heure : L’histoire est vraie « si la vérité se raconte avec ce condensé qui subsiste quand on presse le réel comme une éponge : ce qui nous anime et au bout du compte, nous tue ». « Il s’agit de rien de moins que d’écrire le réel (et non de le décrire, de le limiter, de le laisser en quelque sorte se produire lui-même (…) », écrivait Pierre Bourdieu à propos de littérature. Devenues langage, les existences ignorées existent, nous les percevons. Leur réalité peut être saisie au plus près de leur vérité. L’écriture est le signe qui unit par un lien profond l’événement et la vie. À cet égard, je trouve le mythe de Persée et Méduse particulièrement évocateur. Il s’applique point par point à ma tentative de penser le meurtre. Impossible d’en comprendre quoi que ce soit si l’on reste le regard braqué sur lui. Le sang et les plaies, la douleur qu’il suppose nous envahit, nous sidère, nous pétrifie. Comme Persée ne peut pas regarder Méduse dans les yeux, de face, il serait transformé en pierre. Pour être approchée, la vérité d’un événement doit être perçue à travers une médiation. C’est Athéna qui offre son bouclier à Persée afin d’utiliser le reflet de Méduse sur le métal poli. Ainsi repérée, il peut vaincre la Gorgone et lui trancher la tête. Mais cette Méduse/vérité garde son pouvoir. Persée l’emporte dans un sac et peut nous rappeler ainsi sa capacité de sidération. Pour moi, la littérature c’est l’image de la vérité dans le bouclier d’Athéna. Émile Zola est source d’admiration. Je suis sensible au projet des écrivains qui ont réfléchi leur temps dans leurs dimensions esthétiques et éthiques sans esquiver leurs dimensions sociales et politiques. Les Raisins de la colère de John Steinbeck, La Jungle d’Upton Sinclair, La Moisson rouge de Dashiell Hammett et l’immense Homme invisible pour qui chantes-tu ? de Ralph Ellison ont été source d’inspiration. Ils ont su conjuguer l’exigence de l’écriture et l’efficacité narrative tout en révélant les enjeux de leur époque. Ce sont mes maîtres. Russell Banks écrit aujourd’hui une œuvre qui influence mon travail.

2 – Ton roman emprunte son schéma narratif à la littérature de genre, principalement, au roman policier, au whodunit. Mais très vite l’enquête policière se double d’une enquête « sociale », qui se déploie à la manière d’un roman choral où la variation des points de vue et l’enchâssement des récits donne toute sa force au(x) récit(s). Tu as évoqué dans la question précédente des auteurs anglo-saxons qui te sont chers. Serais-tu cependant d’accord pour dire que ton roman – dans sa manière de radiographier le corps social -, est aussi un « romanquête », à la façon d’un Norman Mailer, d’un Truman Capote ou d’un Manuel Vazquez Montalban ? Souscrirais-tu à l’idée que la littérature ait une fonction testimoniale ?

Face à l’événement, j’avais l’ambition d’écrire un roman où il était question d’un meurtre, d’une enquête, d’un procès, de corruption… Tous les ingrédients du roman noir, du polar ! Mon parcours de lecteur ne m’avait pas conduit vers cet univers. J’avais lu James Ellroy, c’était tout. Évidemment, je ne pouvais pas utiliser tout ce matériau en toute innocence. Cela n’aurait pas été sérieux, je devais connaître et maîtriser les différentes représentations esthétiques de mon matériau documentaire si je voulais maîtriser sa mise en forme. Ces années d’écriture ont aussi été de magnifiques années de lecture. Je suis reparti à la base, du côté de chez Zola. Comment s’y était-il pris, celui qui allait sur les terrains de ses histoires et en ramenait des quantités de notes, guidé par une ambition « photographique » ? Il avait théorisé son approche littéraire, il me serait d’un grand secours. Au Bonheur des Dames (avènement de la société de consommation), La Débâcle (effondrement d’un monde corrompu), La Bête humaine, qui est le premier polar ! Puis, je me suis intéressé au roman réaliste américain et aux auteurs de polar qui en sont les véritables héritiers. Dashiell Hammett bien sûr mais aussi Horace McCoy. Un linceul n’a pas de poche ou On achève bien les chevaux sont des romans d’une grande puissance, des « romans d’intervention sociale » comme les qualifiait Jean-Patrick Manchette dans ses Chroniques, magnifique recueil critique. Des romans dont la forme s’est réinventée pour parler des années noires de la crise de 1929. C’est pourquoi le genre noir connaît un tel regain aujourd’hui. Il a la capacité de décrire la corruption du monde, la misère sociale en décrivant des personnages qui cherchent une sortie de secours. Bien sûr, pendant toute mon enquête, j’ai pensé aussi à Truman Capote, celui De Sang froid, et de son ambition d’un « roman de non-fiction ». Partir d’un fait divers réel, aller à la rencontre des témoins, rencontrer les proches de la victime, rencontrer les meurtriers, essayer de comprendre ce qui s’était passé. Avec, dès l’origine, une volonté d’écriture. Ma démarche était proche de la sienne. Même si, dans mon cas, je ne suis pas allé vers l’événement, je me suis fait happé par lui dans mon quotidien. Mon accès aux témoins a été plus facile que je ne l’avais imaginé au début. Il y avait un tel sentiment d’isolement de la part de tous, ils éprouvaient la nécessité d’exprimer une parole… Soit qu’ils vivaient eux-mêmes le drame par leur proximité avec la victime, soit qu’ils en étaient les témoins impuissants. J’ai voulu documenter ce que vivaient les réfugiés sur Paris et ce qu’ils racontaient de leur parcours passé, en cours et à venir. Pendant plus d’un an, j’ai sillonné tous les lieux de vie des Afghans à Paris. J’ai échangé avec tous ceux que je croisais et j’ai lu les rapports de police, les rapports administratifs, les lettres de demande d’asile, les comptes rendus d’entretiens de l’OFPRA. Pour rencontrer l’accusé, j’ai dû attendre qu’il soit libéré. Mais mon enquête n’avait pas l’ambition de découvrir le nom des criminels et l’exact enchaînement des faits. Mon intérêt s’est porté sur les conditions qui ont rendu possible le meurtre, avant de devenir inévitable. La vérité que j’ai cherchée, puis que j’ai tenté de restituer par le roman, est celle de l’ensemble des contingences sociales, politiques, militaires, affectives, sexuelles auquel nous sommes confrontés avec plus ou moins d’intensité. La mise en fiction a eu pour seul objectif de donner au lecteur à ressentir ce que vivent les réfugiés dans leurs corps. Nous traverserons ensemble est indissociable de mes expériences médicales et littéraires. Des liens très forts unissent les deux. Ma thèse a été consacrée à la compréhension de ces forces communes. Le médecin est un témoin, nécessairement. Par sa position, le médecin touche, regarde, écoute. Le médecin est témoin des mutations et des souffrances de la société, car toutes ces transformations s’inscrivent dans les corps. Transmettre ce que j’ai touché, entendu, regardé, telle est la fonction testimoniale du roman. Quatre années d’écriture ont suivi l’année d’enquête. Afin de pouvoir mentalement parcourir ces lieux, j’ai éprouvé la nécessité de les photographier. Philippe Bazin, photographe issu de l’école documentaire, m’a accompagné dans cette démarche. J’ai listé les lieux fréquentés par la victime Zadran Otmanzai et tous les Afghans de Paris. J’ai classé ensuite ces lieux par fonction (dormir, manger, prier, jouer, partir, lire, etc.). Cette liste dessinait un camp de réfugiés dans Paris. Un camp « éclaté ». Philippe les a minutieusement photographiés à la chambre, donnant une profondeur de champ et une très grande netteté à ces espaces prélevés sur les paysages urbains du 10e et 18e arrondissements. Ce medium m’a permis de circuler mentalement dans ces morceaux de territoire commun à toutes les communautés. C’est vrai que le roman est né de ces investigations dans les rues de Paris, où je me suis mis à voir ce que je ne voyais pas avant, un Paris off. Le meurtre, par une sorte d’ironie tragique, a rendu visible le monde des réfugiés. J’accepte la qualification de « romanquête » si elle dit la fouille au corps, la proximité de l’auteur à la fois avec les criminels et leurs victimes. Une ambition réaliste qui souhaite transformer le lecteur comme l’auteur a été transformée par l’aventure de l’écriture dans la totalité de son être.

3 – La topographie de ton roman, dans son va-et-vient constant entre Paris et le reste du monde, le centre et sa périphérie, cristallise aussi les contradictions folles d’une mondialisation déchaînée, où la corruption généralisée et le gangstérisme font office de nouveaux paradigmes, produits d’une planétarisation du capitalisme et des guerres civiles. Ce que l’on voit en Europe n’est que la partie émergée de l’iceberg, qui revient à l’Occidental sous forme de symptôme. C’est dans les marges que l’Humanité est devenue superflue, pour reprendre l’analyse d’Immanuel Wallerstein. Le devenir-camp du monde, ou ce que l’anthropologue Michel Agier a appelé « l’encampement du monde » tient d’ailleurs une place importante dans ce roman. Il y a au demeurant, – perlées tout au long des récits – quelques discrètes « épiphanies ». Ta description désespérante du monde tel qu’il ne va pas n’est au demeurant jamais désespérée. N’y a-t-il pas là une forme de pari mélancolique sur un monde qui pourrait être meilleur ?

J’essaye de vivre, de réfléchir et enfin d’écrire le monde tel qu’il est. Et la géographie mondialisée racontée par les jeunes Afghans est terriblement inquiétante. Ces jeunes éprouvent dans leur chair les désordres économiques et politiques de notre monde. J’ai voulu donner à lire ce visage de notre histoire contemporaine, cette tragédie. Ils décrivent un système qui tue et fabrique de la folie, de la mélancolie, au sens médical du terme. Brisés physiquement et psychiquement, condamnés à une anomie dépersonnalisante, la mélancolie n’est pas un pari, mais un état de dépression grave dont souffrent réellement les réfugiés, qui s’expriment par des troubles du sommeil, de l’appétit, des malaises, divers symptômes organiques qui peuvent aller jusqu’à un état catatonique nécessitant un traitement psychiatrique lourd, le plus souvent hospitalier. Ils fuient une guerre qui maintient leur pays dans la misère, une guerre dont la violence s’exerce essentiellement contre les populations civiles, sans aucun espoir de paix. La guerre en Afghanistan, déclenchée au lendemain du 11 septembre est, 14 ans plus tard, un cuisant échec politique, moral, économique et militaire pour les pays occidentaux. Et de leurs villages aux portes de l’Europe, les exilés affrontent l’enfermement, le racket, la mort. Ils doivent avoir des ressources extraordinaires pour survivre. Et quand ces épreuves sont franchies, ils viennent se fracasser contre les murs d’une Europe forteresse. En 2005, l’agence européenne Frontex (pour « Frontières Extérieures ») a été créée pour « la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures ». C’est le bras armé de la lutte contre l’immigration clandestine, l’Union européenne fait la guerre aux clandestins. En étanchéifiant militairement les frontières, elle oblige les réfugiés à prendre des itinéraires toujours plus dangereux. Bilan : 23 000 morts entre 2000 et 2013. C’est là une mortalité relevant d’une guerre livrée à une population. Pourtant, ce dispositif répressif est totalement inefficace, il ne limite pas le nombre d’immigrés irréguliers. Les raisons de fuir et d’entrer en Europe pour y tenter de poursuivre leur vie sont plus fortes encore. Leur épreuve ne s’arrête pas là. Les plus chanceux qui réussissent à passer sur le sol européen sont criminalisés, enfermés et condamnés à l’errance, renvoyés sans fin d’un pays à l’autre. La machine administrative n’a d’autre volonté que de les maintenir dans un état de précarité afin qu’ils partent demander l’asile dans l’administration d’un autre pays. Un des marqueurs sociaux de la mondialisation est aujourd’hui la capacité de déplacement d’un individu sur la planète. C’est sa marque d’appartenance à une classe dominante. Nous assistons à la mise en place d’un nouvel ordre mondial. L’asymétrie est stupéfiante entre une oligarchie mondialisée ultramobile, qui se déplace aisément d’un hypercentre gentrifié à un autre, survolant des « no-go areas », des zones de droit amoindri qui subissent un affaiblissement de l’état, livrées parfois à la violence des guerres civiles et à l’influence des mafias. Ces nouvelles frontières qui n’apparaissent sur aucune carte, ne se superposent pas à celles des états nations. Elles épousent bien souvent l’échelle continentale (comme « l’Europe forteresse »), mais elles fragmentent aussi les territoires des états eux-mêmes. En France, c’est le retour des bidonvilles au cœur de Paris ou de Calais, des terrains encampés, illégaux, au statut juridique inexistant, condamnés à la destruction ou au statut d’exception. C’est le retour d’un ordre féodal du monde où des zones de plus en plus sécurisées (des places fortes) concentrent pouvoir politique et économique au détriment des territoires de l’entre-deux. Cette inégalité signe un état d’apartheid entre deux qui peuvent se déplacer et ceux qui ne le peuvent pas. Cela guide toute l’enquête du personnage de Luc, le médecin, qui demande à Mehdi afin qu’il lui raconte son incroyable odyssée : « Comment as-tu mis deux ans, cinq mois, vingt-neuf jours, onze heures et trente minutes de plus que moi (entre Kaboul et Paris ) ? ». Pourtant, beaucoup gardent en eux une énergie incroyable dont nous-mêmes, les habitants d’Europe de l’Ouest, sommes souvent dépourvus… Ils ont un regard critique, plein d’humour. Ceux-là ne sont pas des victimes, ce sont des héros. La mélancolie n’est pas une fatalité. Elle n’est vécue par aucun des protagonistes du roman comme une donnée stable. Les personnages ont en commun de savoir qu’ils sont les acteurs de leur vie (les Français comme les Afghans). En cela, le roman contient une énergie « optimiste ». Un optimisme de méthode. Une conception du politique imprimé dans l’intime. Devant ce constat, la question a été de savoir si les mots que je choisissais indiquaient correctement ce que j’avais compris du monde. Pour appréhender pleinement la réalité, il faut adopter une perspective poétique. Nous devons lire le monde pour y vivre. Quel aspect du monde veux-tu dévoiler ? me demandai-je. « La fonction de l’écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s’en puisse dire innocent » : je faisais mienne cette affirmation sartrienne. Et me posais la question de la responsabilité de l’écrivain : « Quel changement veux-tu apporter au monde par ce dévoilement ? ». La visée esthétique ne peut se suffire à elle-même et se double nécessairement d’un projet éthique qui la sous-tend et la justifie. Tout projet littéraire comporte une certaine vision de l’homme et du monde. C’est pourquoi je suis très touché par le fait que tu me dises : « Ta description désespérante du monde tel qu’il ne va pas n’est au demeurant jamais désespérée ». Tout en relevant quelques « épiphanies ». Je pense que cela est très proche de ma conception de la vie telle que je l’observe en tant que médecin, en tant qu’écrivain. Mais à cela s’ajoute une éthique de l’action qui, me semble-t-il, traverse le roman. Une proposition peut être lue : le lien consubstantiel entre réflexion, littérature et action. C’est l’action qui nous sauve de la mélancolie. Et l’écriture est nécessaire à la transmission de l’action. La littérature n’est pas là que pour divertir, elle nous amène à l’action, elle nous apprend à être meilleur, à mieux vivre. C’est son but, c’est sa valeur. Le romancier doit donc répondre de ce qu’il écrit. L’histoire de l’écriture de Nous traverserons ensemble a été un va-et-vient permanent, concret, entre littérature et action. L’une ne va pas sans l’autre pour moi. Faut-il que, poussés par la modernité dans le tunnel des disciplines spécialisées, nous ayons déconnecté la littérature de la réalité immanente de nos vies pour oublier ce mouvement ? Pendant la phase de l’enquête, je passais mes journées le long du canal à converser avec des réfugiés. Quand vint le froid de l’hiver 2009. Les eaux du canal furent prises dans la glace, les trottoirs couverts de neige. Je ne pouvais pas continuer ainsi : rentrer chez moi tranquillement dans mon appartement douillet et laisser ces jeunes réfugiés dormir dehors. Cela m’a amené à une mobilisation, à trouver une solution pratique afin de les héberger dans un lieu chauffé. J’ai écrit ensuite cette aventure dans le roman. Je trouvais signifiant que l’enquête du narrateur, métaphore de l’écriture de l’auteur, amène à l’action d’entraide, qui elle-même est écrite pour poursuivre l’écriture. Et j’espère sincèrement que le lecteur agira quand il fermera le livre. Quelle action ? C’est à lui de voir. Je ne crois pas que l’auteur ait une fonction prescriptive ! On écrit pour changer le monde. L’améliorer. Nous traverserons ensemble, roman organisé dans un dialogue entre un Occidental bien intégré et un Afghan réfugié qui lutte pour sa survie, parle d’une rencontre possible. Fragile, semée d’embûches, de pièges, de prisons, mais possible. Entre la confiance et la suspicion, chacun a choisi la confiance comme risque à prendre. Ainsi l’amitié entre deux personnages principaux, l’un étant de culture chiite, l’autre sunnite. C’est le contraire d’une littérature contemporaine dominante, dans laquelle s’étale une écriture du repli, du « petit moi » compris dans sa définition étriquée, entre traumatisme familial et consommation. Les personnages que je donne à comprendre aspirent à plus que ce qui leur est donné. Chacun à sa façon : Luc veut devenir père et comprendre ce qui l’entoure, Mehdi veut apprendre une autre langue que la sienne, Wahid veut accéder à une vie meilleure. Tous vont payer un prix terrible pour cette volonté de changer le destin qui leur était imposé. La mélancolie c’est le repli sur soi, c’est l’abandon du mouvement, de ses émotions, c’est s’abstraire du monde. Les personnages de Nous traverserons ensemble sont des héros qui luttent contre des forces qui les dépassent.

Entretien © Denis Lemasson & Xavier Boissel – Illustrations © DR

(Paris, fév. 2016)

Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.